[sommaire]

On « oublie » que les tentatives françaises de changer les gouvernements libyens ou syriens ont grandement aidé Daech ; on préfère se focaliser sur le débat infantile de la « déchéance de la nationalité française » alors que personne n’a montré en quoi cela limiterait les attentats...

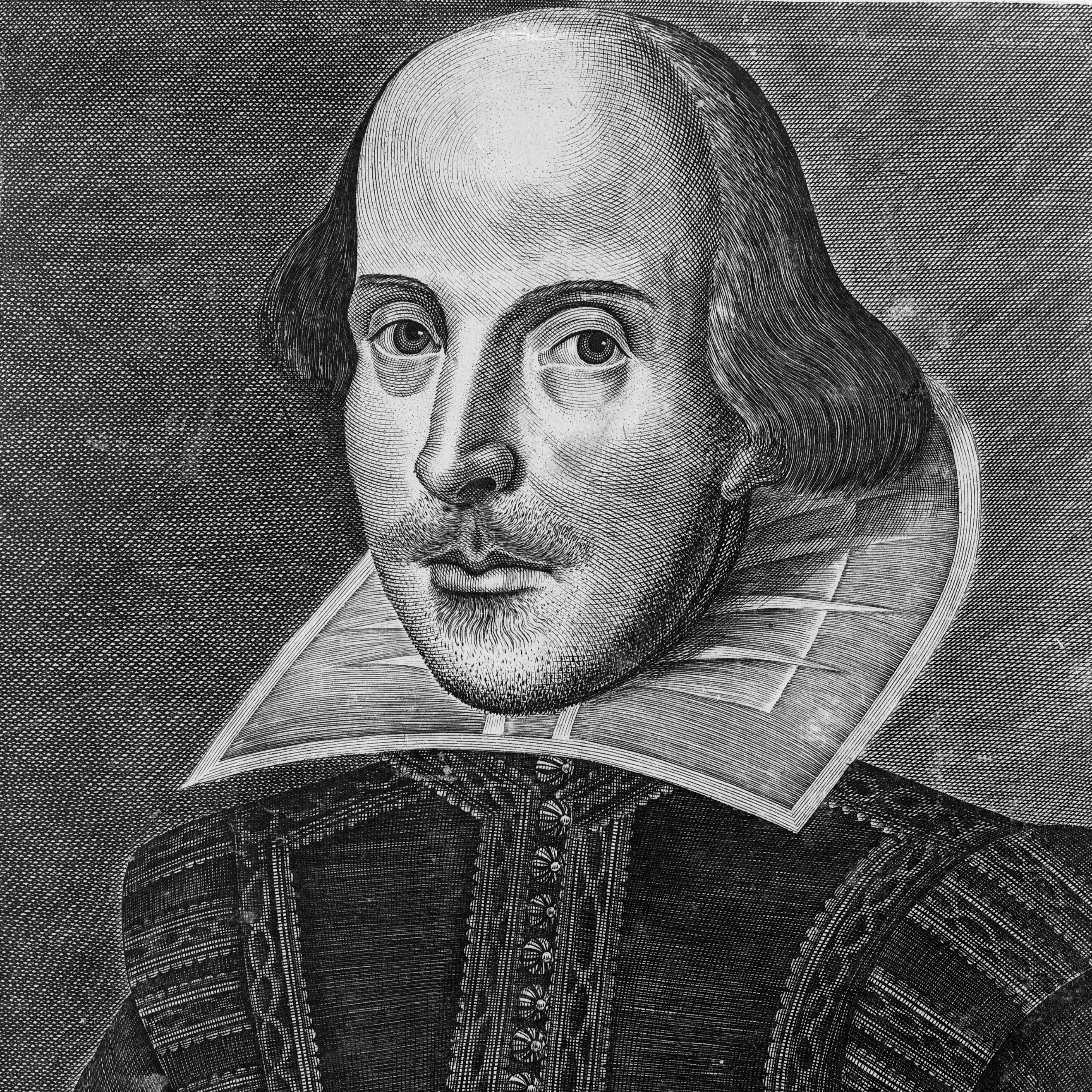

Si les Français s’intéressent peu à la politique étrangère, c’est d’abord parce que les politiciens ne leur en parlent pas ; et si ces derniers ne leur en parlent pas, c’est parce qu’ils préfèrent avoir des voix en servant à leur clientèle ce qu’elle attend, plutôt que de remplir leur mission d’éducateurs de la nation. Pour sortir de cette impasse politique, l’exemple de ceux qui ont fait face à des défis de même nature peut nous inspirer. C’est pourquoi nous allons nous intéresser ici à ce que William Shakespeare (1564-1616) entreprit pour lever les œillères de ses contemporains.

Le poète et la politique

Comme le comprenait Shelley, le Poète est le principal législateur de la Nation ; dans le cas de Shakespeare, personne de sensé n’oserait nier ce fait tellement il est manifeste. Cependant, la plupart des commentateurs considèrent que lorsque Shakespeare parle de politique, c’est essentiellement de politique anglaise qu’il s’agit. Par exemple, lorsque Shakespeare commence à écrire, la reine Elisabeth 1ère est déjà âgée et sans enfant, et la question de sa succession est posée implicitement dans beaucoup de ses pièces.

La Shakespearean Authorship Trust (SAT) a récemment critiqué ce préjugé. C’est une association britannique de chercheurs travaillant sur « l’histoire sociale, politique et littéraire de l’Angleterre des XVIe et XVIIe siècles », ainsi que sur « la paternité des travaux littéraires publiés sous le nom de William Shakespeare ». Sur son site se trouvent les références de ses travaux. Le 23 novembre 2014, la SAT organisa une conférence, « Shakespeare – The French Connection » qui se retrouve sous la forme d’une série de vidéos sous le label « Shakespeare and France » sur son compte youtube.

Cette conférence passe en revue un certain nombre de pièces de Shakespeare pour montrer que leur auteur avait une connaissance tellement précise de la France (et de la politique française) qu’il y avait nécessairement séjourné. Julia Cleave, la première intervenante, souligne que ce fait a très largement été sous-estimé en Angleterre jusqu’à aujourd’hui, mais que les principales sources de la conférence sur ce sujet se trouvent dans les travaux pourtant anciens de chercheurs français du XXe siècle : Abel Lefranc et surtout Georges Lambin, auteur des Voyages de Shakespeare en France et en Italie.

Si la SAT se borne généralement à exposer les différentes théories sur la paternité des œuvres de Shakespeare sans prendre parti, en revanche Lambin considère que leur auteur ne peut pas être le provincial peu éduqué que l’on sait et qui arrive à Londres à 20 ans pour rejoindre une troupe de théâtre. L’argument de Lambin est que l’auteur dispose non seulement d’une culture générale extrêmement profonde, mais également d’une connaissance de la France et de l’Italie, y compris dans des détails insignifiants, que seul un diplomate ou un espion pourrait avoir.

En général, ceux qui contestent des thèses comme celle de Lambin sur la paternité des pièces attribuées à Shakespeare, avancent le fait qu’il y a huit « années perdues » dans la vie de Shakespeare, de 1584 à 1592, dont les historiens ne savent absolument rien. Pourquoi n’aurait-il pas voyagé pendant cette période, diront-ils, et été en contact avec toutes sortes de milieux ?

Les uns et les autres avancent des éléments très utiles et convaincants, mais leur manière de procéder rappelle un peu ces anatomistes d’autrefois qui disséquaient des cadavres et dressaient des catalogues d’organes et de tissus afin de découvrir les secrets de la vie. Non pas que l’anatomie soit inutile, mais elle ne servirait à rien sans la physiologie qui étudie in vivo le fonctionnement des organes dans l’ensemble de l’organisme… A trop disséquer les écrits de Shakespeare on finirait par avoir l’impression qu’il n’est qu’un génial commentateur des événements politiques de son temps, et on perdrait de vue son rôle d’acteur dans un projet politique de premier plan.

Qui dit projet politique dit effort collectif en vue de changer la société. Quelle peut être la nature de ce projet et quels peuvent être les associés de Shakespeare ? C’est là que la vraie difficulté commence, car vu le danger qu’une telle entreprise représente, on peut comprendre que pour des raisons de sécurité, tout n’ait pas été rendu public par les personnes concernées de l’époque.

Considérons, par exemple, Cymbeline, une pièce dont les événements sensés se dérouler dans l’Antiquité et qui se conclut par la réconciliation entre l’Angleterre et Rome. A l’époque de Shakespeare, nous sommes en pleine guerre de religion, et l’anglicanisme a supprimé l’autorité du Pape catholique de Rome sur l’Angleterre. Celui qui appelle à la réconciliation en pleine guerre met nécessairement sa vie en danger s’il ne prend pas certaines précautions et s’il n’a pas de protecteurs.

Le cas de Christopher Marlowe (1564-1593), un autre auteur du même âge que Shakespeare et qui a contribué à certaines pièces de ce dernier comme Henry VI – cela était l’usage à l’époque entre auteurs et acteurs – est éclairant. Bien qu’il y ait également beaucoup de zones d’ombres dans la biographie de Marlowe, il ne fait cependant pas de doute qu’il a été recruté comme agent de renseignement par des personnages très puissants autour du gouvernement d’Elisabeth 1ère. Il est mort à 29 ans officiellement dans une bagarre, mais a probablement été victime d’un traquenard tendu par des agents de Sir Francis Walsingham, le « maître-espion » de la reine.

Pour le dire simplement avant de le montrer : Shakespeare et Marlowe étaient dans les réseaux héritiers des humanistes de la Renaissance comme Erasme de Rotterdam, Thomas More et François Rabelais, qui cherchaient une porte de sortie aux guerres de religions lancées à travers toute l’Europe depuis plusieurs décennies. Tout comme aujourd’hui, les problèmes locaux d’Angleterre (ou de France) seraient restés sans solution sans effort pour changer la situation internationale.

Provoquer à penser plutôt que décrire des « faits »

Une œuvre d’art n’est pas un documentaire politique ; elle ne vise pas à « donner de l’information » à un public passif mais, au contraire, à provoquer un changement dans la manière de se penser et d’agir dans la société. Considérons la pièce Macbeth pour illustrer cela.

Macbeth a probablement été écrite vers 1603 ou peu après, c’est-à-dire au moment de la mort d’Elisabeth 1ère et l’arrivée au pouvoir de Jacques VI roi d’Ecosse devenant ainsi Jacques 1er roi d’Angleterre. Il est généralement admis que la pièce fait référence à ces circonstances politiques de manière transparente. Tout d’abord du simple fait que l’histoire se déroule en Ecosse au XIe siècle et qu’elle annonce une dynastie de futurs rois dont l’un portera les attributs des deux royaumes d’Ecosse et d’Angleterre : une allusion évidente à l’actualité politique de l’époque de Shakespeare.

Dans cette pièce, le personnage de Macbeth est un soldat valeureux mais manipulé par des sorcières qui l’induisent à penser que s’il tue son suzerain, le roi Duncan, il deviendra roi à sa place. Elles lui disent également que sa couronne sera stérile et que ce sont les descendants d’un autre, Banquo, qui monteront sur le trône. Macbeth tue son roi et prend sa place, mais son crime en appelant d’autres, il finit par provoquer une révolte contre lui et sa chute. Cependant, on comprend à la fin de la pièce que la mort de Macbeth ne ramène pas l’ordre pour autant et qu’un nouveau cycle de violence pour la prise du pouvoir va démarrer. Attiré par un gain immédiat, Macbeth a donc été victime de sa propre bêtise, mais comme la fin le montre, ce n’est pas seulement lui, mais l’ensemble de la société qui est malade.

Ceci nous ramène à l’époque de Shakespeare où la bêtise et la superstition règnent encore. Jacques 1er lui-même croyait aux sorcières et sa vision du pouvoir était celle de la monarchie absolue. Malgré toutes les limites d’Elisabeth 1ère avant lui, son arrivée n’a donc pas été accueillie par les humanistes comme une bonne nouvelle pour la nation, et à juste titre.

La conférence de la SAT nous donne cependant une vision radicalement différente de Macbeth : la pièce ferait écho au massacre de la Saint Barthélémy à Paris. On retrouve sous les traits de Macbeth et Lady Macbeth, des caractéristiques du jeune roi de France, Charles IX et de sa mère qui le dirige, Catherine de Médicis – les deux personnes qui donnèrent l’ordre final déclenchant le massacre.

A la Saint Barthélémy, un guet-apens fut tendu aux chefs des huguenots invités à Paris où devait être célébré le mariage entre le prince huguenot, Henri de Navarre, et Marguerite de Valois, la fille de la reine catholique, Catherine de Médicis. L’assassinat de l’amiral de Coligny et la cloche qui servit de signal pour l’opération, provoquèrent un tumulte dans Paris. Un certain nombre de catholiques fanatiques prirent alors les armes et déchaînèrent leur fureur contre la population protestante de la ville. Il est impossible de savoir combien de victimes furent tuées, mais cet événement horrifia toute l’Europe pendant très longtemps.

Un certain nombre de parallèles sont faciles à établir entre la Saint Barthélémy et Macbeth. Tout d’abord, l’assassinat des chefs protestants à Paris est fait en violation des lois de l’hospitalité, tout comme celui de Duncan qui est l’invité des Macbeth. Dans la pièce comme dans la réalité, une cloche donne le signal du crime. Par la suite, sans doute surpris que l’assassinat des chefs huguenots ait dégénéré en massacre général, Catherine de Médicis et son fils sont torturés de remords et en perdent le sommeil – tout comme les Macbeth. Ils sont également la proie d’hallucinations. C’est Catherine qui pousse son fils hésitant à ordonner le complot ; c’est lady Macbeth qui pousse son mari hésitant à tuer le vieux roi.

Enfin, il faut souligner que Catherine de Médicis croit aux sorcières, à la magie noire et à la divination. Selon la légende, Nostradamus lui aurait prédit qu’aucun de ses fils qui monterait sur le trône de France (François II, Charles IX et Henri III) n’aurait à son tour de fils pour lui succéder et qu’ainsi s’éteindrait la lignée des Valois. Que cette rencontre entre la reine et le magicien soit réelle ou légendaire importe peu : ce qui semble manifeste, c’est que son récit détaillé fut célèbre et inspira la scène où Macbeth demande aux sorcières de lui montrer les futurs rois d’Ecosse, et où il voit avec horreur les descendants de Banquo.

Bref, nous voici en présence de deux « interprétations » très différentes de la même pièce, mais toutes deux parfaitement crédibles. Que faut-il en penser ? Comme dans toute grande œuvre d’art, Shakespeare ne cherche pas à « décrire » quelque chose, mais plutôt à surprendre son spectateur et provoquer sa réflexion. Pour arriver à cela, il juxtapose de manière inattendue deux éléments qui n’ont pas de lien logique entre eux ou même qui se contredisent.

Le massacre de la Saint Barthélémy a lieu à Paris en 1572 ; l’arrivée de Jacques 1er à Londres se situe en 1603. Une trentaine d’années sépare ces deux événements. C’est un peu comme si aujourd’hui, on voulait considérer d’une seule pensée les attentats terroristes commis en France ces derniers mois, d’une part, et le « Big Bang » financier de Londres commis par Margaret Thatcher en 1986, d’autre part... Dans le cas de Macbeth, il semblerait que la catholique, Catherine de Médicis, et l’anglican, Jacques 1er, soient hantés par les mêmes démons – ce qui ne manque pas d’ironie, si l’on pense que chacun appartient à un « camp » prêt à brûler l’autre pour hérésie.

Shakespeare, pour sa part, ne se situe pas dans un « camp » particulier : il pense au contraire que si l’on cherche à se situer dans un « camp », on contribue à entretenir le cycle sans fin de crimes et de représailles. Il y a donc dans sa pièce une mise en garde contre ce que peut représenter le règne du nouveau roi d’Angleterre si on le laisse suivre son penchant naturel.

Sortir du cycle sans fin des guerres de religions est bien l’une des principales préoccupations des humanistes dont Shakespeare fait partie. On le voit par exemple dans la dernière pièce que Marlowe écrit juste avant sa mort, Massacre à Paris, où il met en scène les principaux protagonistes du massacre de la Saint Barthélémy. La pièce s’achève sur l’arrivée au pouvoir d’Henri IV qui laisse présager le retour de la paix. Mais avant d’aller plus loin dans Shakespeare, donnons éléments historiques sur les guerres de religion en France.

Les trois Henri : Valois, Guise et Navarre

Malgré les efforts de Rabelais pour ramener la raison face aux provocations venues de tous les côtés, la situation politique se détériore en France dans la première moitié du XVIe siècle. La famille Valois qui règne sur la France n’est pas à la hauteur de la situation. A la mort d’Henri II, son fils aîné qui lui succède, François II, n’a que quinze ans et meurt un an plus tard laissant à son tour le trône à son jeune frère, Charles IX. Le royaume est dirigé de fait par la reine-mère, Catherine de Médicis, mais la faiblesse du roi excite certaines convoitises et notamment celles de la maison de Lorraine – dirigée par Henri de Guise, le balafré – c’est-à-dire le clan des ultra-catholiques.

Du côté des protestants, on trouve le jeune Henri, roi de Navarre, qui a une vingtaine d’années au moment de la Saint Barthélémy. Pour parer à la menace que ce prince puisse utiliser les tensions religieuses pour s’en prendre à la couronne détenue par les Valois catholiques, il avait été décidé de le marier à Marguerite, une fille d’Henri II et de Catherine de Médicis. Ce mariage devait être célébré à Paris, et tous les chefs huguenots avaient été invités pour l’occasion. Cependant, le duc de Guise y voyant une occasion unique de liquider le clan ennemi et d’affirmer sa puissance sur le royaume, réussit à convaincre les Valois d’ordonner le massacre.

Etant apparenté à la famille royale du fait de son mariage, Henri de Navarre est épargné, mais il doit abjurer sa foi protestante et se convertir au catholicisme. Dans les années qui suivent, il changera encore de religion à plusieurs reprises. Charles IX meurt deux ans après la Saint Barthélémy, et c’est son frère Henri, le duc d’Anjou, qui lui succède sous le nom d’Henri III.

Par la suite, la volonté de puissance et le fanatisme des Guise deviennent d’autant plus gênants pour la couronne, que le roi a une politique hésitante vis-à-vis des protestants. En 1588, Henri III fait assassiner Henri de Guise, mais il est assassiné à son tour un an plus tard en représailles. En mourant, Henri III, qui n’a pas de fils, désigne Henri de Navarre comme son successeur. Le nouveau roi Henri IV étant redevenu protestant entre-temps, les Guise lui mènent une guerre qu’il finit par gagner.

En 1593, Henri IV se reconvertit au catholicisme pour asseoir son pouvoir sur une France majoritairement catholique et signe l’Edit de Nantes en 1598 qui reconnaît aux protestants le droit d’exercer leur culte sous certaines conditions. Cependant, ce n’est pas la tolérance religieuse de cet édit qui suffit à garantir une paix durable, mais aussi et surtout, le projet de développement économique qui lui est associé et qui est mis en œuvre par le Premier ministre protestant, Sully. Catholiques et protestants arrêtent de s’entre-tuer parce qu’ils comprennent qu’ils ont un intérêt mutuel à la prospérité de la nation.

Tous ces événements français ont été suivis avec beaucoup d’attention à travers l’Europe. Tout d’abord, l’Empire Habsbourg d’Autriche et d’Espagne avec ses possessions dans les Pays Bas, encercle littéralement la France. Les Habsbourg qui s’appuient sur des ultra-catholiques sont en principe hostiles à un roi français d’origine protestante, car il faut bien que la religion serve de prétexte pour justifier une politique impérialiste. Cependant, la monarchie britannique anglicane excommuniée par le Pape est également menacée par l’Espagne.

Ni les Valois, ni Navarre, ni même Elisabeth 1ère d’Angleterre n’étaient des fanatiques religieux. On comprend donc pourquoi il y eut toute une série de projets d’alliance entre la France et l’Angleterre pour se protéger de l’ennemi commun. Il y eut des négociations diplomatiques en vue d’un mariage entre Elisabeth et Henri d’Anjou, sous le règne de son frère Charles IX, malgré la différence de religion et le fait que la reine d’Angleterre était la plus âgée des deux, de 20 ans. Lorsque Henri d’Anjou devint Henri III, il y eut mêmes d’autres négociations matrimoniales impliquant cette fois son jeune frère, François d’Anjou, mais sans plus de succès.

Elisabeth fournit une aide militaire à Henri IV, lorsqu’il devint roi à son tour, pour conquérir son royaume contre les Guise, et bien que la dernière conversion de ce dernier au catholicisme l’ait mise en fureur, les relations entre leurs deux pays ne furent pas rompues pour autant. En 1610, au moment où Henri IV fut assassiné, il s’apprêtait à constituer une coalition en vue d’en finir avec les Habsbourg et les guerres de religion dont ils étaient le principal facteur à travers l’Europe. Malheureusement, c’est Jacques 1er qui régnait alors en Angleterre et ce dernier refusa d’y participer.

Presque toutes les pièces de Shakespeare ont été écrites pendant le règne d’Henri IV en France. Les événements résumés ci-dessus constituent donc pour elles l’actualité politique internationale.

La jeunesse de Navarre

La conférence de la SAT vise à montrer que plusieurs pièces de Shakespeare contiennent des références à la politique française de son époque. Dans la plupart des cas, ces références sont masquées, mais il y en a au moins une pour laquelle c’est carrément explicite : il s’agit de Peines d’amour perdues. Une comédie apparemment très légère.

Comme le montre Emma Jolly dans son intervention à la conférence de la SAT mentionnée ci-dessus, chaque personnage de cette pièce correspond à une personnalité française réelle, à commencer par le roi de Navarre et la fille du roi de France qui, dans la réalité, correspondent respectivement à Henri de Navarre et à Marguerite de Valois. Au moment où le rideau se lève, le jeune roi de Navarre propose à trois seigneurs de ses amis de faire une retraite de trois ans au cours de laquelle ils se consacreront exclusivement à l’étude et ne rencontreront aucune femme pour les divertir de leur travail. Tous les quatre signent un document les engageant par écrit à honorer cette promesse solennelle.

C’est alors qu’on annonce l’arrivée de la fille du roi de France, accompagnée de trois dames de compagnie, envoyée par son père auprès du roi de Navarre pour une mission diplomatique. Ne pouvant faire autrement que de violer leur serment, les quatre jeunes gens reçoivent les quatre princesses et, évidemment, chacun reconnaît sa chacune. Chaque prince voudrait bien pouvoir courtiser sa princesse, sans que ses amis le sachent. Echec : les compères se découvrent les uns les autres, et décident alors franchement de conspirer ensemble pour emporter le cœur de leurs belles qui, de leur coté, se moquent gentiment du ridicule de leurs soupirants.

La comédie galante semble sur le point de finir pour le mieux ; nos huit amis assistent à un petit divertissement théâtral joué par de très mauvais acteurs quand tout à coup, un envoyé de la cour de France interrompt la pièce dans la pièce, en annonçant à la princesse la mort du roi son père. Les jeunes filles font alors leurs adieux en disant que, le deuil passé, on se reverra pour des affaires plus heureuses.

Pour le public de Shakespeare, la mort du roi de France n’est pas seulement un événement triste qui interrompt une comédie légère, mais c’est surtout un rappel à la réalité : les spectateurs quittent la salle où était jouée Peines d’amour perdues pratiquement au même moment où les personnages de la pièce sortent du divertissement joué pour les amuser. Et ce rappel à la réalité est très menaçant pour plusieurs raisons inter-reliées.

En effet : pour un spectateur du XVIe siècle, le roi dont on annonce la mort renvoie à Henri II. Il faut savoir que lorsqu’ils étaient enfants, les futurs ennemis des guerres de religions ont tous joué ensemble à la cour d’Henri II ; ils avaient entre eux des liens de parenté. La mort d’Henri II fut révélatrice du pourrissement de la situation politique française. Dans Peines d’amour perdues, les seigneurs que Shakespeare nous présente comme les joyeux compagnons du jeune roi de Navarre, correspondent, dans la réalité, à des personnages qui n’étaient pas tous des amis fidèles d’Henri IV. L’un d’entre eux l’a trahi et il l’a fait exécuter ; un autre appartenait au clan des Guise.

Par ailleurs que signifie, à la fin de la pièce, cette perspective que le roi de Navarre retrouvera la fille du roi de France une fois le deuil passé ? Leur mariage, bien entendu. Malheureusement, le mariage d’Henri IV et de Marguerite de Valois s’est déroulé dans le sang de la Saint Barthélémy. Malgré les apparences, Peines d’amour perdues n’est donc pas du tout une comédie légère !

Cependant, Shakespeare ne s’est pas donné pour but de simplement suggérer les horreurs des guerres de religion françaises. Si, à l’instar de son prédécesseur François Rabelais, il a voulu faire rire de choses sérieuses, c’est aussi parce que ce rire aide à résoudre le problème apparemment insoluble de sortir du cercle vicieux de la violence.

Il ne faut pas négliger l’importance du serment fait, dans la pièce, de ne pas voir de femme pendant trois ans, et dont la trahison sert de fil directeur à la comédie. Il y a bien entendu un aspect comique immédiat, pour le public de l’époque de Shakespeare, d’imaginer qu’Henri de Navarre puisse tenir une telle promesse d’abstinence alors que ses frasques galantes sont de notoriété publique. Mais ceci nous renvoie à un autre serment qu’il a régulièrement rompu dans la réalité. Henri IV a changé de religion à plusieurs reprises en abjurant la précédente : « Paris vaut bien une messe », dira-t-il.

Du point de vue du spectateur cynique, on pourrait dire que c’est une chose très commune de voir des politiciens faire des promesses pour obtenir un avantage personnel, quitte à les trahir l’instant d’après. Mais Henri IV agissait-il simplement en politicien cherchant son intérêt personnel ? Evidemment non : il voulait avant tout garantir la paix et la prospérité pour son peuple. De ce fait, la rupture de sa promesse est ici non seulement légitime, mais c’est la non-rupture qui ne l’aurait pas été.

Alors dans quel cas un mensonge est-il légitime, dans quel cas ne l’est-il pas ? C’est une question pour laquelle il ne pourrait y avoir de réponse simple et définitive, mais qu’il faut se poser quand les circonstances l’exigent, et que Shakespeare pose à son public, le plaçant ainsi par la pensée dans la peau d’un chef d’Etat. Et cette question doit être posée à chacun dans cette Europe ravagée par les guerres de religion où catholiques et protestants s’entre-tuent au nom de leurs fois respectives basées chacune, en principe, sur l’amour du prochain.

Pour Shakespeare comme pour tous les humanistes, il y a quelque chose de supérieur aux règles de conduite transmises par la tradition religieuse : les principes mêmes de la religion. Les règles sont marquées par des époques particulières et doivent changer au cours du temps, tandis que les principes sont immuables. Ainsi, c’est en changeant la règle du jeu qu’Henri IV reste fidèle aux principes du christianisme, tandis que ses ennemis qui se battent au nom de « la vraie foi » trahissent ce qu’ils prétendent adorer.

Dans Peines d’amour perdues, Shakespeare réussit donc à faire coexister dans l’esprit de son public deux éléments contradictoires : la menace d’horreurs futures – faciles à prévoir sans trop d’effort – et ce qui permet d’arrêter ou d’empêcher ces horreurs – mais qui demande davantage de réflexion. Le spectateur est ainsi mis face à une responsabilité personnelle : s’il est capable de se projeter par la pensée dans le futur, alors il doit pouvoir agir pour que ce futur soit meilleur que le présent. Et ce type de problème se pose à toutes les époques, à chacun d’entre nous.

Un roi républicain

L’un des personnages de Tout est bien qui finit bien est également désigné comme un roi de France mais, cette fois-ci, il n’y a pas de correspondance univoque entre lui et quelqu’un de réel. Le roi de la pièce présente en fait des traits caractéristiques de deux rois français : Henri III et Henri IV.

L’histoire est inspirée d’une nouvelle du Decameron de Boccace, mais avec deux ajouts majeurs de la part de Shakespeare : dans sa pièce, le roi joue un rôle beaucoup plus important que chez Boccace, et un nouveau personnage y figure : Parolles, un chevalier qui se vante très fort d’actes de bravoure imaginaires.

La pièce commence dans le château de la comtesse de Roussillon qui a élevé Hélène depuis la mort du père de celle-ci, un médecin très doué. Hélène est secrètement amoureuse de Bertrand, le fils de la comtesse, qui ignore cette fille de roturier. Pour achever sa formation de gentilhomme, Bertrand est envoyé à la cour du roi de France. Hélène désespérée ne pense qu’à l’y rejoindre.

L’occasion pour cela se présente : le roi est gravement malade, il souffre d’une fistule qui menace sa vie et aucun médecin de la cour ne s’est montré capable de le guérir. Hélène qui a reçu les secrets de son père réussit là où tous les autres ont échoué. Pour la récompenser, le roi s’engage à la marier au gentilhomme qu’elle choisira elle-même. Hélène désigne Bertrand. Ce dernier est furieux d’une telle mésalliance, mais le roi le contraint d’accepter.

Une fois seul avec Hélène, Bertrand dit à celle-ci qu’il ne l’acceptera pour femme que lorsque seront réunies des conditions impossibles. En particulier, elle devra pour cela être enceinte de lui alors qu’il s’arrangera pour ne pas consommer le mariage. Là-dessus, il ordonne à Hélène de rentrer au château de Roussillon tandis qu’il part en Toscane pour se battre au côté du duc de Florence dans sa guerre contre Sienne. Il s’avère que le roi de France a refusé la demande du duc de Florence de le soutenir dans sa guerre, mais il laisse le libre choix aux gentilshommes de sa cour d’aller se battre du côté qui leur plaira.

Bertrand part en Toscane accompagné du chevalier Parolles que tout le monde reconnaît pour le lâche qu’il est, à l’exception de Bertrand lui-même qui s’aveugle sur son compte, comme il s’aveugle de ne pas voir la vertu d’Hélène. Cette dernière s’enfuit sous le déguisement d’une pèlerine pour rejoindre son mari à son insu. Les compagnons d’arme de Bertrand imaginent un stratagème pour démasquer Parolles qui fonctionne au delà de leurs espérances. Quant à Hélène, elle réussit par la ruse à accomplir les exigences de Bertrand. De retour en France, Bertrand reconnaît tous ses torts, et s’engage à devenir meilleur.

Dans ses Voyages de Shakespeare en France et en Italie, Georges Lambin nous donne des indications très convaincantes pour comprendre la manière dont la politique française imprègne la pièce Tout est bien qui finit bien. Il montre, en particulier, que la noblesse qui entoure le roi de France, et dont celui-ci veut se débarrasser en les envoyant dans une guerre qu’il ne soutient pas, correspond dans le monde réel à la faction des Guise. Il n’est donc pas difficile de voir des traits d’Henri III, dans ce roi de France, pour qui les « alliés » ultra-catholiques devenaient de plus en plus menaçants. Shakespeare ne précise pas si la fistule du roi est anale, mais pourquoi ne pas le supposer et y voir une allégorie merdeuse de ce qu’est la noblesse de son entourage ?

La scène comique qui permet d’appuyer l’hypothèse de Lambin ne se déroule pas à la cour de France, mais en Toscane. Pour démasquer Parolles, les officiers de l’armée du duc de Florence – c’est-à-dire précisément ces nobles venus de France – proposent à Bertrand de faire croire à Parolles qu’il s’est fait capturer par l’armée ennemie et qu’on lui propose la vie sauve s’il accepte de donner des renseignements sur l’armée de son camp. Ceci permettra de tester la bravoure de notre chevalier.

Le procédé marche à merveille, Parolles dont les yeux sont bandés dit tout ce qu’il sait et même plus que ce qu’on lui demande. Lorsque le soldat qui l’interroge lui demande si, parmi les officiers de l’armée, il connaît un certain Dumaine – qui se trouve précisément dans l’assistance au moment de l’interrogatoire – Parolles répond : « Je le connais : il était apprenti boucher à Paris » et expose devant tout le monde les vices d’un Dumaine furieux d’être ainsi démasqué, mais forcé de rester calme pour ne pas interrompre la suite de l’interrogatoire.

Selon Lambin, ce Dumaine correspond en réalité à un jeune frère d’Henri de Guise qui était adolescent au moment du massacre de la Saint Barthélémy. Certes, ce sont Charles IX et sa mère qui ont donné l’ordre de tuer les chefs huguenots, mais Shakespeare souligne dans cette scène comique le rôle des Guise dans le massacre, où le frère du duc de Guise n’aurait donc joué qu’un rôle « d’apprenti boucher » avant de participer à d’autres épisodes violents dans les années suivantes.

Cet interrogatoire de Parolles montre au passage la supériorité de Shakespeare par rapport au théâtre français : il y a toujours un élément ironique qui fait rire dans la tragédie – pour beaucoup de ses pièces comme celle-ci, on finit par se demander si l’on vient d’assister à une tragédie ou une comédie. Et c’est ce rire qui libère : le spectateur trouve ainsi le recul nécessaire pour réfléchir aux causes des tragédies réelles de son temps. Rien de tel chez les « grands classiques français » depuis la mort de Rabelais : ici, les auteurs sont des courtisans qui veulent susciter des émotions « pures » chez leurs spectateurs.

De plus, à Versailles, c’est la cour qui vient écouter Racine, Corneille et Molière ; tandis qu’à Londres, ce sont toutes les classes sociales qui se retrouvent dans la même salle du théâtre du Globe. Shakespeare ne caresse pas la noblesse « dans le sens du poil », il veut élever son public à des sentiments plus nobles. Et pour cela, dans cette pièce comme dans beaucoup d’autres, il s’attaque à une fausse notion de l’idée de noblesse venue du féodalisme, par opposition à la vertu qui est la véritable noblesse du caractère.

Les nobles qui entourent le roi n’apparaissent pas tout de suite comme des ultra-catholiques, mais d’abord comme des féodaux. Dans la scène où le roi demande à Hélène de choisir un mari parmi les jeunes seigneurs assemblés autour de lui, tous font des réponses conventionnelles de courtisans, polies mais sans plus, à l’exception, bien entendu, de celui qui est choisi et qui laisse paraître son dédain. Pas plus que les autres, Bertrand n’a envie d’épouser une femme de condition inférieure à la sienne. Or la réaction du roi, elle, n’a rien de conventionnel. Voici ce qu’il dit à Bertrand face à la froideur de celui-ci :

Tu ne dédaignes en elle que son nom ; je puis lui en donner un autre. Il est bien étrange que notre sang à tous, qui pour la couleur, le poids et la chaleur, mêlé ensemble, n’offrirait aucune trace de distinction, prétende cependant se séparer par de si vastes différences. Si elle possède toutes les vertus, et que tu ne la dédaignes que parce qu’elle est la fille d’un pauvre médecin, tu dédaignes donc la vertu pour un nom ? Ne fais pas cela : quand des actions vertueuses sortent d’une source obscure, cette source est illustrée par le fait de celui qui les accomplit. Être enflé de vains titres et sans vertus, c’est là un honneur hydropique. Ce qui est bon par lui-même est bon sans nom ; et ce qui est vil est toujours vil. Le prix des choses dépend de leur mérite, et non de leur dénomination. Elle est jeune, sage, belle ; elle a reçu cet héritage de la nature, et ces qualités forment l’honneur. Celui-là mérite le mépris et non l’honneur, qui se prétend fils de l’honneur et qui ne ressemble pas à son père. Nos honneurs prospèrent, lorsque nous les faisons dériver de nos actions plutôt que de nos ancêtres.

Là, ce n’est plus Henri III qu’on entend, mais plutôt Henri IV, et dans une tirade pareille qui parle d’elle-même, il faut vraiment mesurer à quel point Shakespeare et Henri IV étaient des révolutionnaires. Le roi de « la poule au pot » n’avait pas l’esprit féodal ; il aimait les gens, il était connu pour rire sans arrêt et, de ce fait, il jugeait les personnes par leurs vertus et non pas par les apparences ou les conventions sociales. C’est ce qui lui permit de s’entourer de personnes compétentes, de toutes conditions sociales et de toutes religions, pour reconstruire la France et assurer la paix par la prospérité économique.

Quelle justice pour la paix ?

Avec Mesure pour mesure, Shakespeare semble s’être ingénié à brouiller les pistes en situant sa pièce à Vienne en Autriche. C’est avec un sentiment de fierté non dissimulé que Georges Lambin expose, dans ses Voyages de Shakespeare en France et en Italie, sa découverte du fait que l’action ne se déroule pas à Vienne mais à Paris, et que le personnage du duc de Vienne correspond dans la réalité à Henri III. Lambin montre que l’intrigue est calquée sur un fait divers ayant eu lieu dans la capitale française et impliquant le roi de France.

Sa démonstration est très solide mais, comme dans ses analyses des autres pièces, il se limite à dresser une liste de faits empiriques sans s’intéresser aux motivations de l’auteur. Pourquoi Shakespeare attache-t-il une telle importance à attirer l’attention de son public britannique sur des événements qui se déroulent en France ?

Pour répondre à une telle question, il ne faut surtout pas perdre de vue qu’il s’agit de la pièce dans laquelle Shakespeare suggère avec le plus d’insistance, que le véritable enjeu touche à la religion et pas à un simple fait divers. Notamment du fait que si l’on considère les deux principaux personnages, on constate qu’Isabelle est une novice dans un couvent, et que le duc porte l’habit qui ne fait pas de lui un moine. Ces considérations sont tout sauf neutres dans une période où l’Europe entière est en proie aux guerres de religion : l’expérience de la France pour en sortir est suivie avec beaucoup d’attention par les humanistes Outre Manche.

La démonstration de Lambin étant acceptée, un paradoxe vient immédiatement à l’esprit. Certes, une multitude de traits et d’actes du véritable Henri III se retrouvent dans le personnage du duc de Vienne, mais une différence majeure subsiste. Selon toutes les apparences du happy end, le duc a réussi dans sa tentative de ramener la justice ; dès qu’on pense à Henri III, on a plutôt l’idée d’un échec – et ce, d’autant plus que c’est son successeur qui a rétabli la paix dans le pays. Faut-il supposer que la réussite du duc de la pièce n’est qu’apparente ? Faut-il supposer que la réussite du duc permet de mettre en lumière ce qui a manqué à Henri III ? Selon son habitude, Shakespeare s’efforce de provoquer un certain état de perplexité chez son spectateur, pour le conduire à se poser des questions fondamentales.

Résumons l’intrigue. Vienne étant en proie à une corruption généralisée, le duc feint de partir en voyage diplomatique et laisse le pouvoir à Angelo, son principal conseiller qui a une très grande réputation d’honnêteté. En réalité, le duc veut voir ce qu’il se passe en son absence, et il revient incognito dans les habits d’un moine.

Pour lutter contre la corruption, Angelo décide de châtier durement le premier venu « pour l’exemple ». En vertu d’une vieille loi que personne ne respecte depuis longtemps, Claudio coupable de fornication est donc condamné à mort. Isabelle, la sœur de Claudio, est une jeune novice qui s’apprête à faire ses vœux pour entrer dans l’ordre de Sainte Claire. Elle va demander la grâce de son frère auprès d’Angelo qui s’avère inflexible dans un premier temps, mais qui tombe amoureux d’elle. Il finit par lui dire qu’il épargnera Claudio si elle couche avec lui : Angelo a donc l’intention de commettre ce pour quoi il a condamné Claudio à mourir.

Ayant compris la situation, le duc imagine un stratagème pour démasquer Angelo : Isabelle devra feindre d’accepter le marché, mais c’est Marianne, l’ancienne fiancée d’Angelo délaissée à cause d’un revers de fortune, qui ira au rendez-vous en se faisant passer pour la novice. Cependant, le lendemain, Angelo refuse de tenir sa parole et donne l’ordre de faire exécuter Claudio. Le duc parvient à mettre Claudio à l’abri tout en faisant croire à tout le monde que l’exécution a bien eu lieu.

Peu après, le duc reprend ses vêtements princiers et réapparaît aux yeux de tous sous sa véritable identité. Isabelle qu’il avait précédemment poussée à cela sans lui révéler qui il était, vient alors demander justice à la cour pour le crime commis par Angelo. Avec l’aide de Marianne, Angelo est démasqué, et le duc qui s’apprête à le condamner commence par le forcer à épouser son ancienne fiancée toujours amoureuse de lui.

Ceci étant fait et alors qu’il s’apprête à prononcer une sentence de mort (« Mesure pour mesure »), Marianne demande la grâce d’Angelo et demande à Isabelle d’en faire autant, bien que celle-ci soit persuadée que son frère est mort. Isabelle demande à son tour la grâce du coupable auprès du duc. Le duc donne alors son pardon et fait paraître Claudio vivant. Il demande enfin à Isabelle de l’épouser, et l’on comprend qu’elle acceptera.

On aura compris, à la lecture de ce résumé, que le « moment fort » de la pièce est celui où Isabelle renonce à se venger du crime commis, et montre que la véritable justice est d’une toute autre nature que punitive.

C’est une idée fondatrice du Christianisme, commune aux catholiques et aux protestants sincères, très belle dans la théorie, mais très exigeante lorsqu’il s’agit de passer à la pratique politique... En effet, si l’on se demande ce que signifie la « justice » pendant les guerres de religions, on se perd le plus souvent dans un labyrinthe infini. Lorsque pendant plusieurs générations, des crimes ont été commis de part et d’autre, chacun serait logiquement en droit d’exiger la tête de son voisin.

De manière assez mordante à travers le personnage d’Angelo, Shakespeare montre que ce sont souvent les plus coupables qui demandent le plus haut et fort l’application de cette justice punitive. Or, rien ne peut défaire les crimes du passé ; les seuls crimes pouvant être défaits, sont ceux qui n’ont pas encore été commis. Et c’est là le but de la véritable justice : rendre le futur meilleur que le présent.

Au début du XVIe siècle, les humanistes autour d’Erasme ont vu venir les guerres de religion et ont voulu les empêcher. Ils avaient compris que l’Eglise devait être réformée, mais sans rupture ni violence. C’est pourquoi, ils se sont toujours efforcés de rappeler au plus grand nombre les principes oubliés de la religion et de montrer qu’ils sont supérieurs aux règles du moment.

C’est cela qu’illustre le comportement d’Isabelle, lorsqu’elle renonce à la vengeance et choisit le pardon. Et de manière tout aussi fidèle à Erasme, elle renonce à la vie monastique rigoureuse qu’elle avait choisie, sans doute pour échapper à la corruption qui régnait à Vienne-Paris, et rentre dans « le monde » qu’elle rendra meilleur par l’exemple qu’elle donne.

Une ceinture, une route

A l’époque de Shakespeare, Henri IV fut le chef d’Etat le plus représentatif de l’idéal des humanistes. Il fut malheureusement assassiné avant d’avoir fini son travail et Shakespeare mourut quelques années plus tard à son tour. Cependant, leur travail fut repris en 1648 par les auteurs de la Paix de Westphalie qui mit fin à 130 ans de guerres de religion en Europe.

Aujourd’hui, c’est un défi de la même nature, mais d’une ampleur bien plus grande, qui se pose à nous. Les guerres que nous voyons autour de nous, comme celles du Proche-Orient n’auront pas de solution sans la promesse d’un futur commun basé sur le développement mutuel.

C’est exactement ce qui vient d’être mis sur la table au sommet des « Nouvelles Routes de la soie » organisé à Pékin par le président chinois. Cent trente pays étaient représentés dans cette réunion sans précédent où participaient une trentaine de chefs d’Etat et de gouvernement. Le défi d’une coopération internationale vient d’être jeté à l’humanité. Nous devons y prendre notre part de responsabilité : n’acceptons plus la médiocrité dans la politique de la France.