Revisitant l’histoire économique de la France, le chercheur et historien Pierre Vermeren nous éclaire dans une tribune du Figaro, sur les deux grands courants économiques qui s’opposent en France depuis plus d’un siècle.

L’un reposant sur le capitalisme industriel, a été la source du progrès économique et social à la française du 20e siècle ; l’autre de type « colonial » et financier reposant sur le pillage des richesses comme à l’époque coloniale de l’empire, et comme aujourd’hui avec les razzias dévastatrices du capitalisme financier dans l’industrie française, tel qu’on l’a vu récemment avec la vente d’Alstom Transport à Siemens.

Le grand bond en arrière du capitalisme français

Par Pierre Vermeren, dans Le Figaro, du 08/10/2017.

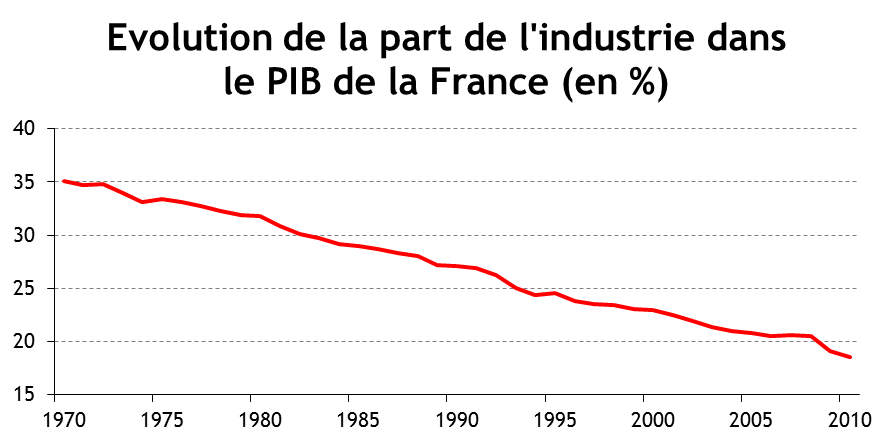

La vente d’Alstom Transport à l’allemand Siemens est une nouvelle illustration du déclin industriel de la France. La question n’est plus de documenter ce constat, mais de tenter de l’expliquer.

La relecture de notre histoire industrielle s’impose. La France a été avec l’Allemagne le pays moteur et leader mondial de la deuxième révolution industrielle, entre 1880 et 1930. Acier, électricité, téléphonie, cinéma, automobile, aviation, chimie : l’industrie et la science françaises étaient alors de toutes les innovations. Ce fut l’apogée de la France du Nord et de l’Est, régions parisienne et lyonnaise incluses, qui convertissaient avec profit les capitaux accumulés au XIXe siècle dans l’agriculture, le textile et la sidérurgie. La France du Nord était la compétitrice de l’Allemagne.

Durant cette période, l’autre France, celle de l’Ouest et du Sud, non sans relais bancaires parisiens et lyonnais comme la Banque de Paris et des Pays-Bas (future BNP), se lance dans une expansion coloniale forcenée en Afrique et en Asie. Le Sud et l’Ouest demeurent tardivement paysans et sous-industrialisés, mais Marseille et Bordeaux s’enrichissent au rythme du monde. Un autre capitalisme français, marchand et financier celui-là, est né de la compétition coloniale, répandant son savoir-faire dans de nombreuses régions du monde. Aucune technologie industrielle dans ce capitalisme-là, mais seulement des villes, des banques, des fonctionnaires, des compagnies de transport et des matières premières. C’est ce capitalisme sans usine, marchand et rentier, que la France a légué à ses anciennes colonies : on comprend pourquoi aucune d’entre elles, un siècle plus tard, n’est devenue un pays développé.

Au milieu du XXe siècle, la France abrite donc deux modèles économiques. Un capitalisme colonial, marchand et rentier au Sud ; et un capitalisme industriel et productif au Nord. De façon logique, quand la décolonisation survient, la France de De Gaulle se lance avec passion dans un colbertisme industriel ambitieux, qui transforme le pays. La France du Nord triomphe. Le Sud et l’Ouest subissent une saignée démographique, mais tout le pays s’industrialise. Dans l’euphorie économique des années 1960, la France industrielle est à son zénith, présente et souvent leader dans tous les grands secteurs industriels mondiaux ; et les capitaux libérés par l’ancien Empire français forgent des groupes tertiaires innovants (banque, tourisme, distribution, publicité).

Survient la crise mondiale. Pendant une décennie (1973-1983), la France oscille entre décrue industrielle et regain d’innovation (TGV, aviation, nucléaire). Puis en 1984, commence la liquidation de son capital industriel. Des théories font florès parmi l’élite des baby-boomers qui arrive aux affaires sous François Mitterrand et Jacques Chirac : la logique industrialiste cède le pas à un consensus idéologique bâti sur les principes suivants : la « fin du travail », la désindustrialisation, la fin de la classe ouvrière, l’abandon des secteurs productifs (même la pêche et l’agriculture), l’avènement du tout-tertiaire et la financiarisation. Ce tableau ne serait pas complet sans l’économie sociale de redistribution, qui fait de la France le plus grand prestataire mondial de revenus sociaux (15 % du total mondial pour 1 % de la population). À l’époque, la France dirigeante considère peu ou prou qu’il faut se débarrasser de l’industrie en la transférant dans les pays en développement comme le fait l’Amérique et se dote d’une économie de services mondialisée.

Nos décideurs publics et privés ne réalisent pas que l’Allemagne et ses petits voisins sont les principaux bénéficiaires de leurs choix. En effet, l’Allemagne, elle, parvient à conserver toutes ses filières industrielles, des plus capitalistiques (machines outils) aux plus dévoreuses de main-d’œuvre grâce aux pays d’Europe centrale et orientale.

Dès lors, en France, banquiers et énarques ont remplacé ingénieurs et innovateurs. Les traders abandonnent la production au profit de l’économie financière. Les grands distributeurs remplacent le comité des forges. Les nouvelles élites de la méritocratie scolaire, qui tourne alors à plein, souvent issus de l’Empire perdu, et des régions tardivement paysannes du Sud et de l’Ouest, grimpent dans la bureaucratie d’État et tiennent leur revanche : dépourvu de culture productive, ils enterrent sans état d’âme la France industrielle et besogneuse qu’ils ne connaissent pas. Enfin, le bâtiment et les travaux publics deviennent les rois d’un capitalisme lié à la commande publique.

Dans cette organisation, la puissance publique, comme aux colonies jadis, est tout : la dette française, qui s’aggrave chaque année depuis quarante ans, nourrit la finance. Avec plus de 2200 milliards d’encours, c’est l’affaire du siècle (83 nouveaux milliards vont s’y ajouter en 2018). Par son déficit toujours reconduit, la France a financé à fonds perdu des centaines de milliards d’investissements publics (autoroutes, TGV, rocades, nouveaux quartiers ou villes). Cette économie d’endettement est un vélo qui ne peut pas s’arrêter : comme son modèle colonial, elle nécessite toujours plus de carburant. Or celui-ci n’est plus l’innovation - l’industrie étant délaissée - mais la croissance de la population, de la dette et de l’aide sociale.

L’immigration et le vieillissement sont deux éléments clefs du dispositif, car l’économie sociale de redistribution repose sur la croissance nominale de la population. Qu’importe la médiocrité de la formation ou la déqualification de la main-d’œuvre : seul compte le nombre. Qu’importent les dizaines de millions d’inactifs ou d’improductifs (dont 6 millions de chômeurs si l’on tient compte des temps partiels), ils sont un moteur de cette croissance aussi extensive que poussive (moins de 1 % dans les années 2010 contre 5 % dans les années 1960) : la démographie nourrit le BTP par une constante pénurie organisée de logements et d’équipements ; elle alimente l’économie d’endettement par les déficits sociaux et publics ; elle contribue à faire tourner les grands secteurs postindustriels comme la santé et la grande distribution.