Cet article a été initialement publié sur le site www.jacquescheminade.fr

Comment est-ce possible et que peut-on y faire ? se demande cette majorité de Français qui n’est pas extrémiste et assiste à des spectacles qu’elle ne voudrait pas voir. L’intervention à Nantes au cours de laquelle se noya Steve, les violences exercées par trois policiers contre Michel Zecler, celles qui se sont partout déchaînées contre les Gilet jaunes, contre les migrants place de la République à Paris, le 23 novembre, contre des grévistes, des contestataires ou des minorités soumises aux contrôles au faciès constituent un enchaînement de faits incriminants.

L’infantilisation du peuple dans la façon de gérer la Covid-19, sous la tutelle de "conseils de défense", se combine à un climat de violence urbaine propice aux provocateurs de toute sorte. Les institutions se trouvent ainsi discréditées par elles-mêmes, sur un fond de peur ou d’abstention assumée. « Conspirationnisme » est devenu dans ce contexte un mot passe-partout pour désigner les adversaires de l’oligarchie, fourrant dans le même sac les élucubrations que se bricolent ceux qui ne se sentent plus politiquement représentés et les critiques rationnelles de stratégies politiques criminelles. Les chiens de garde aboient lorsque des visiteurs indésirables se rapprochent des grilles du château.

La sécurité est un tout

C’est ce que j’avais souligné dans mon projet au cours de ma campagne présidentielle. Pour avoir un sens réellement républicain, la sécurité publique doit être associée à la sécurité économique et sociale, à celle de l’emploi, de l’éducation et à la sécurité culturelle, le tout constituant le principe de sécurité nationale.

C’est en commençant par détacher la sécurité publique des autres composantes, en supprimant la police de proximité et en établissant le critère des chiffres sans tenir compte de leur sens que le gouvernement Sarkozy-Fillon a engagé une dynamique destructrice. Ensuite ont suivi le nouveau code de déontologie de Manuel Valls, mentionnant la défense des institutions et des intérêts nationaux en effaçant la référence à la République et limitant la liberté d’expression des délégués syndicaux. Puis la loi contrôle et surveillance de François Hollande, créant effectivement une commission de contrôle... mais pour avis, et en prévoyant que l’état d’urgence permettrait de ne la saisir qu’a posteriori. Puis la légalisation de l’état d’urgence permanent et des contrôles au faciès.

C’est dans ce contexte d’une conjonction de la droite et de la gauche que se présentent en même temps les trois lois sécuritaires du gouvernement actuel, plus graves encore dans leur esprit que dans ce qu’elles imposent. C’est en particulier l’apparition d’un délit d’intention, livrant le droit à des interprétations subjectives, alors qu’on ne punit pas une personne pour ce qu’elle pense mais pour ce qu’elle fait. Surtout, le gouvernement profite des conditions du confinement pour imposer ces textes liberticides, même si la novlangue administrative les qualifie d’autoritaires ou de verticaux.

La loi « sécurité globale » a été adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture le 24 novembre.

Elle sera examinée par le Sénat au premier trimestre 2021. « Nous avons encore des mois de travail devant nous » nous dit Marc Fresneau, ministre des Relations avec le Parlement. Ce nouveau sens du mot urgence, mesurable en mois, montre bien que l’objectif du texte est de créer avant tout un état d’esprit répressif, avec l’aide complaisante de la sphère médiatique.

L’on a beaucoup parlé de son article 24, dont la rédaction initiale a dû être corrigée face à l’opposition soulevée par le texte Darmanin jusque dans les rangs de LREM. Dans sa rédaction actuelle, il prévoit de punir « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » le fait de diffuser des images d’un policier ou d’un militaire (gendarme) « dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique ». Finalement, il a même été ajouté « sans préjudice du droit d’informer » et la police municipale a été incluse parmi les « victimes » de ce délit. Car il s’agit bel et bien d’un nouveau délit, même dans sa formulation atténuée, qui constitue un accroc à la loi du 24 juillet 1981 sur la liberté de la presse.

Une commission indépendante sera créée pour réfléchir à ses conditions d’application, mais le Premier ministre a décidé qu’il « n’entrera pas dans le périmètre de cette commission le soin de proposer une réécriture d’une disposition législative ». Cependant, Christophe Castaner a ajouté à la confusion en déclarant devant l’Assemblée nationale que « nous allons réécrire complètement l’article 24 » et qu’« en aucun cas nous ne voulons interdire à qui que ce soit de filmer les forces de l’ordre en intervention ». Voici donc le président du groupe parlementaire LREM et ancien ministre de l’Intérieur contredisant son Premier ministre ! Alors que par ailleurs, les tractations avec le Sénat continueront, même si c’est sur la base d’un texte constamment modifié en raison de son impréparation. Le texte est donc bien là pour rester, tout raturé qu’il soit. En cas de doute sur l’intention manifeste du preneur d’images, le policier pourra lui ordonner de le suivre au commissariat pour vérifier son intention et, éventuellement, celui-ci pourra être mis en garde à vue pour établir la réalité du délit. Comme preuve de sa bonne volonté, le Premier ministre a affirmé que le texte serait soumis au Conseil constitutionnel, chose qui va de soi...

Restent d’autres mesures sécuritaires dans la loi. Les articles 20,21 et 22, portant sur « l’élargissement du cadre juridique de la vidéosurveillance », l’usage de drones et de caméras piétons dans l’espace public, sont autant de dispositions porteuses de dérives, comme l’expriment certains élus dans leur langage inimitable. Il est inadmissible que l’image de toute personne contrôlée par les forces de l’ordre équipées de caméras portatives soit non seulement visionnée en temps réel au sein des postes de commande mais archivée, en principe pendant un mois, même si aucun délit n’a été constaté.

Rappelons que c’est sur la base d’un délit de « participation à un groupement en vue de commettre des violences » que les forces de sécurité ont fait usage contre les Gilets jaunes de grenades explosives et d’armes mutilantes ayant entraîné des atteintes physiques graves (plus de cinq mains arrachées et trente personnes éborgnées). Ici encore, le texte utilisé repose sur l’intention de prendre part à des violences (ce qui permet gazages, interpellations et gardes à vue puis condamnations éventuelles), et non sur la recherche d’éléments matériels prouvant les violences ou les dégradations. Pris au piège des provocations des black blocs et des violences policières, les Gilets jaunes ont dû arrêter de manifester.

C’est Christophe Castaner qui était alors ministre de l’Intérieur, mais c’est en septembre 2020 que son successeur, Gérald Darmanin, a publié son « schéma national du maintien de l’ordre » qui entérine pratiquement toutes les méthodes et moyens de son prédécesseur vis-à-vis des manifestations, cortèges et interventions dans les « quartiers populaires ».

Deuxième texte avalisé par l’Assemblée nationale, la loi de programmation de la recherche (LPR)

Dans son article 3, elle pénalise le fait de « troubler la tranquillité ou le bon ordre d’un établissement universitaire ». Le gouvernement va ainsi plus loin qu’un amendement présenté par un sénateur centriste qui pénalisait simplement le « but d’entraver la tenue d’un débat organisé dans les locaux de celui-ci » (l’établissement). Il prévoit trois ans de prison pour l’occupation d’un campus. Ici encore, le caractère volontairement flou du texte (comment définir la notion de « bon ordre » ?) permettrait, si le Conseil constitutionnel ne le censurait pas, aux forces de l’ordre d’utiliser les armes du droit pénal pour intervenir à l’intérieur des universités et y disperser un simple mouvement social. Il n’est pas excessif de dire qu’on fait entrer la matraque à la fac.

En même temps, les étudiants pourront être surveillés par des moyens numériques.

Par ailleurs, le texte démantèle les attributions du Conseil national des universités, chargé de la qualification des candidats aux postes universitaires. La logique de l’ensemble relève clairement d’un autoritarisme en absolue contradiction avec les traditions de liberté attachées à notre vie universitaire.

Enfin, troisième loi, celle « confortant les principes républicains »

Elle sera présentée en Conseil des ministres le 9 décembre, jour anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 fondatrice de notre notion de laïcité. Il s’agit en fait d’un texte contre le « séparatisme islamiste » dénoncé justement par Emmanuel Macron le 2 octobre 2020, mais qui comporte des dispositions « extensives ».

Il est juste que les associations et en particulier les fédérations sportives reconnues par l’Etat soient soumises à un régime de contrôle se substituant au régime actuel de tutelle, « introduisant le respect des principes et valeurs de la République dans le socle législatif fondant l’agrément, afin de permettre le contrôle régulier de cette obligation en fixant une durée d’agrément ». Les choses deviennent ensuite plus... sportives.

Les articles 25 et 26 du texte, tels que des journalistes sont parvenus à en prendre connaissance, créent un « délit de mise en danger de la vie d’autrui par une diffusion d’informations relatives à la vie privée ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser dans le but de l’exposer elle-même ou les membres de sa famille à un risque d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou psychique ou aux biens ». Il deviendra donc possible de déférer en comparution immédiate les auteurs de ces violences en ligne. Le texte est en revanche muet sur l’anonymisation des contenus. En tous cas, ici encore, on voit mal comment le « but » sera déterminé, ce qui conduira fatalement à une interprétation des juges suivant leur intime conviction, ouvrant la porte à des dérives futures.

L’article 4 permettra d’engager des poursuites contre les auteurs de menaces et d’intimidations exercées contre des agents de service public pour des motifs religieux. On voit bien ici le précédent de Samuel Paty, mais c’est l’expression de la menace qui doit être poursuivie, quel qu’en soit le caractère, et non le fait qu’elle soit inspirée ou non par des motivations religieuses. La question n’est pas la religion, mais les moyens de capter et détecter les menaces. Il a été prévu pour cela d’activer la plateforme Pharos, qui permet à tout internaute de signaler les messages haineux publiés sur les réseaux sociaux, notamment en matière d’apologie du terrorisme. L’Etat doit protéger les citoyens contre la haine et les menaces de violence, quels qu’en soient les motifs, religieux ou non.

Le projet entend aussi interdire de faire de la politique dans les mosquées. Il est ici difficile d’établir un critère de ce qui est politique ou ne l’est pas – encore une matière à interprétation. Si l’obligation de déclaration de financement étranger, avec possibilité d’opposition de l’Etat, est justifiée, interdire de « paraître dans les lieux de culte » à quiconque aurait été condamné pour « provocation à des actes de terrorisme ou provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence » paraît difficilement applicable, sauf à vérifier l’identité de chaque fidèle, ou alors, exige une action de renseignement intelligente pour repérer les individus dangereux, ce qui est justifié mais ne relève pas du droit.

Enfin, sous prétexte d’empêcher les dérives religieuses dans des écoles plus ou moins clandestines, l’article 18 du projet interdit de fait la scolarisation à domicile : aucun enfant de 3 à 16 ans ne pourra plus déroger à l’obligation de fréquenter un établissement d’enseignement public ou privé, sauf lorsque la scolarisation sera rendue impossible pour des motifs extrêmement limités. C’est pour viser certains qu’on applique ainsi une mesure à tous, comme si la scolarisation à domicile obéissait forcément à des motifs répréhensibles. La dérive est patente.

Ainsi, dans leur intention, les trois textes constituent un tout qui vise à traiter par l’interdit ou la répression des questions qui se posent pour des raisons économiques, sociales ou culturelles. L’urgence ou la nécessité justifient ainsi des accrocs aux libertés publiques, au risque d’en déchirer le tissu. Que faire ?

Il est nécessaire de changer l’ensemble de l’orientation politique actuelle.

Ce dont nous voyons les effets en termes de sécurité publique est une idéologie qui a commencé avec une mondialisation financière dérégulée et qui aboutit aujourd’hui à un contrôle financier des Etats par les banques centrales. Les Etats ayant accepté leur tutelle se mettent en servitude volontaire et voient leur rôle régalien limité à réprimer les opposants à cette tutelle.

Ce n’est qu’en retrouvant leur souveraineté monétaire, économique et politique que les Etats pourront abandonner leur caractère répressif et devenir inspirateurs. Séparation bancaire, avec une Banque réellement nationale, système de crédit public, réorientation des économies vers le bien commun, priorité donnée à la découverte et aux applications technologiques de nouveaux principes physiques, portées par une culture du beau et du vrai – en somme, la libération de l’occupation financière et culturelle à laquelle nous sommes soumis – sont les seuls à pouvoir enclencher une dynamique de retour à l’Etat de droit. Cette utopie réaliste et préventive est le contraire de la constante adaptation actuelle à des circonstances devenues de plus en plus destructrices.

Des mesures urgentes doivent être prises en attendant, à commencer par le réexamen des dispositions à caractère liberticide des lois existantes en vue de leur abrogation. Ce devrait être le travail du Parlement et d’associations de citoyens.

Par ailleurs, il existe déjà des lois de nature à protéger policiers et gendarmes dans l’exercice de leurs fonctions et leur vie privée. Ce ne sont pas les textes qui manquent mais la volonté politique de les appliquer.

Cependant, la meilleure protection des policiers et de la République est leur intégration dans la vie des cités : une police de tranquillité et de proximité, familière des lieux où elle exerce ses responsabilités, en relation constante avec les populations, réduisant très rapidement les opérations coup de poing qui permettent d’arrêter certains délinquants mais créent un environnement qui, faute de lien social, en fait surgir d’autres, de plus en plus nombreux. Une police de prévision et de prévention, agissant en amont sur les causes de la délinquance et en coordination constante avec les autres acteurs sociaux, doit permettre de tarir la délinquance à sa source.

Un contrôle indépendant de la police est nécessaire pour rétablir le respect qui lui est dû, sans suspicion de favoritisme d’Etat : remplacer l’IGPN, la police des polices, par un organe auquel à la fois les policiers et les populations puissent faire confiance. Le Parlement, en particulier sa commission des lois, et le Défenseur des droits doivent rapidement proposer une alternative. Libérer la parole de la grande majorité des policiers républicains est nécessaire pour préserver l’indispensable relation de confiance entre la police et la population. Pour cela, il faut assurer que les élections professionnelles de la police ne soient pas entachées de fraude et arrêter la confusion des genres : on ne doit plus confier à des sociétés privées des fonctions qui devraient être exclusivement de police. Quant aux heures supplémentaires en retard de traitement, elles doivent être rapidement prises en compte par l’Etat.

A un moment où les liquidités coulent à flots, la police, les soignants et les enseignants doivent bénéficier d’un effort de respect et de traitement reconnaissant leur rôle social essentiel.

Evidemment, une évolution doit être organisée, dans ce contexte, concernant l’usage des instruments de répression : c’est la prévention qui permettra d’en limiter l’usage et non une décision arbitraire. Enfin, il faut que l’Etat et la justice décident une bonne fois pour toutes des mesures à prendre et des moyens à utiliser pour réellement mener une guerre à la drogue et aux trafics des mafias, à commencer par celles de ce nouveau capitalisme criminel qui, de paradis fiscaux en paradis juridiques, s’affranchit des règles de droit appliquées à la grande majorité d’entre nous.

Les excès commis par les brebis galeuses de la police ne sont pas l’exception qui confirme la règle, mais un signe du dérèglement de toute notre société. Le droit ne doit pas être l’attribut de tel ou tel de ses échelons, mais doit en être le principe directeur.

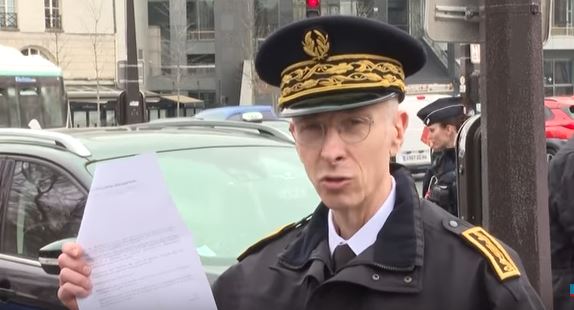

Pour montrer la détermination à changer un état de choses devenu inadmissible, la démission du préfet de police de Paris est nécessaire. Non seulement sa personnalité symbolise la nature de la répression actuelle, mais les pouvoirs que cette institution permet de s’arroger doivent être mis en cause. C’est un signe qui rendra crédible la volonté de retour aux principes fondateurs de l’ordre républicain, sans lesquels la dérive actuelle continuera jusqu’à engendrer, de fait ou de droit, un changement de régime.