Nicolas Sarkozy vient de sceller une nouvelle « Entente cordiale » avec l’Angleterre, alors même que le krach financier commence à frapper et que la City de Londres dévoie l’Europe pour qu’elle serve ses desseins de chaos.

Ceux qui connaissent l’histoire savent qu’hélas, l’« Entente cordiale » de 1904 créa les conditions d’un embrasement mondial. Hier, comme aujourd’hui, la France, dirigée par des hommes sans vision, se fit une fausse idée de sa propre grandeur, posa les jalons de sa destruction et contribua à ouvrir une ère de guerres et d’horreurs sans précédent.

C’est parce que le XXIe siècle doit être celui de la paix et du développement pour tous que nous avons décidé de rendre disponible un texte de Jacques Cheminade de 1991, « Fachoda, quand les nuées portent l’orage ». Nous sommes convaincus que cette leçon d’histoire vous donnera la ténacité si nécessaire à votre combat d’aujourd’hui.

Fachoda, quand les nuées portent l’orage

Par Jacques Cheminade

« Je n’ai jamais désespéré de la France » Léon Gambetta

Le 10 juillet 1898, le capitaine Marchand atteint le Nil à Fachoda ; le 20 septembre, après avoir vaincu les « derviches » soudaniens, Kitchener lui fait face. Ils demeurent ainsi plusieurs semaines, l’arme au pied, jusqu’à ce que le gouvernement français cède et que, le 4 novembre 1898, la mission Marchand évacue Fachoda.

Cet affrontement de deux détachements coloniaux français et britannique, autour d’une forteresse délabrée, au cœur d’un continent alors à demi exploré, paraît très loin dans le temps, plus près du rivagedes Syrtes, d’un roman de Conrad ou du désert des Tartares que des tragiques soubresauts de notre propre fin de siècle.

Pourtant, c’est autour de cet événement apparemment dérisoire que s’est noué le sort de l’Europe et du monde au XXème siècle, car il a été le marqueur d’une transformation, progressive mais déterminante, de la politique extérieure française, et donc du jeu des grandes puissances en Europe.

Après Fachoda, ces « fantômes de la nuit » dont parlait Jaurès se mettent à hanter l’Europe. Après Fachoda, Delcassé remplace Hanotaux au ministère des Affaires étrangères, pendant près de sept ans, avec pour seule obsession ce qu’il confiait dès le 29 décembre 1898 à Maurice Paléologue : « Ah, mon cher, si la Russie, l’Angleterre et la France pouvaient s’allier contre l’Allemagne ! »

Après Fachoda, la chance d’une alliance continentale européenne, fondée sur cet « édit de Nantes entre travail et industrie » que recherchait Hanotaux, autour de grands projets développant et désenclavant le continent, la faible chance s’évanouit. La politique échappe aux dirigeants, qui alors comme aujourd’hui manquent totalement de vision, et passe aux intérêts financiers qui, par le jeu des emprunts et des remboursements, se rendent maîtres des Assemblées, des Administrations et des peuples. L’idéologie dominante, unanimement acceptée, devient celle du modèle britannique : l’on joue l’un contre l’autre, l’on divise pour régner, l’on se partage l’Asie et l’Afrique, l’on n’est plus guidé que par une volonté de puissance et de possession sans dessein, le droit absolu de faire valoir sa rente, menant tout droit à la guerre. La France, en tant que République, tout comme les Etats-Unis qui entrent alors eux aussi dans le jeu, sous la présidence de Theodore Roosevelt, faillit plus que les autres en se laissant entraîner par la logique des empires, des monarchies et des oligarchies - une « logique de guerre » qui passera dans le siècle par les tranchées du Chemin des Dames, les charniers de Verdun, l’humiliation de mai 1940, l’imbécillité sanglante de nos guerres coloniales jusqu’à la soumission atlantiste d’aujourd’hui.

Après Fachoda, c’est comme une fatalité qui s’abat sur les peuples d’Europe paralysés, comme un engrenage mis en marche que rien ne peut plus arrêter, le gonflement inéluctable de ces nuées qui portent leurs nuages de fer et de feu vers le siècle à venir.

Cette machine infernale qui se met à enflammer le monde, entendons encore Jaurès en démonter le mécanisme le 25 juin 1914 au soir, à Lyon Vaise : « Si l’Autriche envahit le territoire slave, si les Germains, si la race germanique d’Autriche fait violence à ces Serbes qui sont une partie du monde slave, il y a à craindre et à prévoir que la Russie entrera dans le conflit.

|

« Et si la Russie intervient pour défendre la Serbie contre l’Autriche, l’Autriche invoquera le traité d’alliance qui l’unit à l’Allemagne, et l’Allemagne fait savoir par ses ambassadeurs auprès de toutes les puissances qu’elle se solidariserait avec l’Autriche. Si le conflit ne restait pas entre l’Autriche et la Serbie, si la Russie s’en mêlait, l’Autriche verra l’Allemagne prendre place sur les champs de bataille à ses côtés.

« Mais alors, ce n’est plus seulement le traité d’alliance entre l’Autriche et l’Allemagne qui entre en jeu, c’est le traité secret, dont on connaît les clauses essentielles, qui lie la Russie à la France, et la Russie dira à la France : « J’ai contre moi deux adversaires, l’Allemagne et l’Autriche, j’ai le droit d’invoquer le traité qui nous lie, il faut que la France vienne prendre place à mes côtés. C’est l’Europe en feu, c’est le monde en feu.

« Les responsabilités... Si vous voulez bien songer que c’est la question de la Bosnie-Herzégovine qui est l’occasion de la lutte entre l’Autriche et la Serbie, et que nous, Français, quand l’Autriche annexait la Bosnie-Herzégovine, nous n’avions pas le droit de leur opposer la moindre remontrance, parce que nous étions engagés au Maroc et que nous avions besoin de nous faire pardonner notre propre péché en pardonnant les péchés des autres...

« Alors notre ministre des Affaires étrangères disait à l’Autriche : « Nous vous passons la Bosnie-Herzégovine, à condition que vous nous passiez le Maroc », et nous promenions nos offres de pénitence de puissance à puissance, de nation à nation, et nous disions à l’Italie : « Tu peux aller en Tripolitaine puisque je suis au Maroc, tu peux voler à l’autre bout de la rue, puisque moi j’ai volé à l’extrémité ». Chaque peuple paraît à travers les rues avec sa petite torche à la main et maintenant voilà l’incendie. »

Il ne manque qu’une chose au discours de Jaurès, c’est de définir le rôle de l’Angleterre, que Gabriel Hanotaux lui-même ne comprenait pas beaucoup mieux. L’élément fondamental de la situation mondiale, englobant tous les autres, est que l’oligarchie britannique ne percevait son intérêt que dans une éternelle division de l’Europe, afin que les rênes du pouvoir ne puissent jamais lui échapper. Ayant fait de Londres le centre du pouvoir financier, commercial et maritime du monde, elle espérait conserver sa mainmise par la domination des assurances, de la mer et des colonies. Cette domination était incompatible avec un développement de l’Europe, avec la continuation de l’essor industriel en France, en Allemagne et dans certaines régions de la Russie, et encore davantage avec un accord entre les nations continentales en vue d’un projet de croissance mutuelle. Aussi, l’Angleterre, le système anglais, était par sa nature même le souffle qui poussait les nuages de la guerre au-dessus des nations européennes.

Celles-ci commirent la terrible erreur, au lieu de s’allier comme le voulaient chacun à leur manière un Hanotaux ou un Jaurès, de tenter de jouer au plus fin et au plus fort sur le terrain même défini par l’Angleterre. Willy, Nicky, Poincaré et Delcassé, agent principal de cette erreur fondamentale, voulurent faire mieux qu’Edouard VII ou que Chamberlain dans un jeu dont ils n’avaient, eux, pas défini les règles. Le résultat fut que leurs nations, leurs peuples et leurs régimes furent tous ensembles perdants, et que le monde n’est pas encore aujourd’hui sorti, malgré deux guerres mondiales, de cette logique de feu et de sang.

| 1904 : La France tombe dans le piège anglais |

Ecrire sur cette époque n’a donc de sens que si c’est pour dénouer les fils qui ont alors été noués autour de nous et qui aujourd’hui encore nous paralysent. L’effondrement, dans notre siècle, des monstruosités fasciste et communiste nous ramène à Fachoda. C’est en effet là que s’est tissée la trame sanglante que nous devons reprendre de fond en comble. Si, en effet, les monstres ont pu naître et perpétrer leurs crimes, ce fut après la plus terrible des guerres qui les engendra, et dont l’on ne peut donc les accuser d’être responsables.

Ce que nous devons montrer ici, c’est la responsabilité absolue du libéralisme financier, suivant le système britannique, dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale, et le rôle que joua la République française faute d’avoir fait son métier de République, c’est-à-dire de l’avoir combattu. Parallèlement, dans le contexte axiomatique défini par ce système dominant, à partir des manières de voir et de juger qu’il inculque, nous devons comprendre comment ont pu se trouver progressivement perverties l’idée de nation, la conviction républicaine et jusqu’aux doctrines religieuses, transformées en facteurs d’exclusion et de division alors qu’elles étaient toutes, à des degrés divers, initialement porteuses de valeurs universelles.

Car la « machine à exclure » est aussi « machine à pervertir », à dégrader, à vider les mots de tout sens actif. Elle ne cherche pas tant à communiquer un ou des jugements précis sur les êtres ou sur les choses, mais elle crée un environnement mental qui porte à juger l’ensemble des choses d’un même point de vue, celui de la rente financière, définissant un monde d’avoir et non d’être, malthusien, en contraction, considérant le faible, le pauvre ou même l’autre comme un fardeau - « le lourd fardeau de l’ homme blanc » - et non comme une chance d’avenir, une occasion d’éveil.

Ne voyons-nous pas aujourd’hui revenir ce « vieux » monde ? Le système anglo-américain d’aujourd’hui est-il si différent du modèle britannique « d’avant 14 » ? Même machine à exclure, mêmes niveaux de taux d’intérêt favorables à la rente « perpétuelle » et défavorables à l’entreprise industrielle et agricole, même perversion générale des valeurs. Même malthusianisme triomphant partout, même conviction que l’on se trouverait mieux d’être moins pour partager le gâteau existant, au lieu de réaliser que l’humanité n’existe, n’a existé et n’existera que par sa capacité de créer des ressources et de s’accroître.

Communisme et fascisme disparus, l’histoire s’est mise à bégayer, jusqu’à répéter les mêmes noms et les mêmes mots dans les Balkans, porteurs de violences semblables. Déjà, dans les enclaves serbes de Croatie, des rues ont été rebaptisées Gavillo Principe, l’auteur de l’attentat de Sarajevo. « La petite torche à la main » parcourt à nouveau l’Europe.

Seule, cette fois encore, une grande politique européenne, franco-allemande, serait la chance d’une reprise de l’économie continentale et du monde. La différence avec l’Europe « d’avant 14 » ou « d’après 45 », c’est que l’économie américaine, cette fois trop détruite dans ses forces vives, c’est-à-dire dans son équipement de base, est devenue incapable d’être le moteur qu’elle a pu devenir deux fois dans le siècle. La responsabilité de l’Europe est donc aujourd’hui bien plus grande qu’elle ne l’a jamais été entre 1900 et 1980. L’Europe n’est plus ni une région du monde ni un rassemblement d’intérêts, mais l’humanité elle-même.

Sera-t-elle à la hauteur de sa tâche ? Est-elle capable d’assurer la survie du monde ? A voir ses dirigeants, l’on serait tenté de répondre « non ». Ils sont eux-mêmes, autant que leurs peuples, plongés corps et âmes dans le système de penser et de voir « britannique{} », loin, très loin des horizons de la simple survie mutuelle. La Guerre du Golfe a été un terrible exemple de cet aveuglement et de cette médiocrité. François Mitterrand s’est dès le départ soumis à une « logique de guerre », comme si elle était inéluctable, comme si le système anglo-américain était un puits magique dont on ne pourrait jamais sortir. La télévision a asséné son bourrage de crâne mieux que toutes les presses écrites d’hier.

Quant aux pays de l’Est, nos frères européens eux-mêmes, nous ne sommes capables de leur proposer, pour prix de leur liberté, que la fermeture de leurs usines et la baisse de leur niveau de vie. Les économistes néolibéraux y sévissent, transmettant le pouvoir à une nomenklatura « communiste » reconvertie dans des spéculations bien pires que celles des années dix ou trente.

N’ayant rien appris, semble-t-il, ni rien compris, nos dirigeants ont repris leur course à l’abîme, comme après Fachoda.

Si ce que vous allez lire maintenant vous paraît comme un mauvais rêve qui se répète, vous aurez raison. Je transcris celui d’hier en espérant que, lecteurs mesurant la ressemblance, vous ferez quelque chose pour que celui d’aujourd’hui soit interrompu avant son dénouement fatal. Car la mémoire de ces grands événements du passé, et la conscience des efforts qui ont été faits depuis pour effacer toute vérité de leurs traces, constituent des facteurs déterminants, peut-être les facteurs les plus déterminants, permettant de maîtriser l’histoire d’aujourd’hui.

Gabriel Hanotaux.

|

| Gabriel Hanotaux |

Gabriel Hanotaux fut ministre des Affaires étrangères de la France dans les cabinets Charles Dupuy et Ribot (22 mai 1894 - 1er novembre 1895) et, après l’intermède du ministère Bourgeois, dans le ministère Jules Méline (29 avril 1896 - 15 juin 1898). Ainsi, pendant 42 mois, il s’efforça de réunir les conditions de la paix en Europe. Le seul ministre dont la longévité au quai d’Orsay dépassera la sienne fut son successeur, Théophile Delcassé (28 juin 1898 - 6 juin 1905), qui pratiqua une politique opposée et marqua de façon indélébile l’orientation de la France. Ne le vit-on pas, le 30 juin 1914, se féliciter de « sa » guerre, tout comme le provocateur russe Isvolski : « La victoire est certaine ! On m’a tout montré quand j’étais en Russie. J’ai étudié tous les chemins de fer stratégiques : la concentration sera très rapide, et dans un mois ou six semaines, les Russes seront à Berlin ! »

Ainsi, ce que nous devons ici tenter de mesurer, ce sont les efforts de Gabriel Hanotaux et les raisons de son échec.

Lorsqu’il arriva au pouvoir en 1894, Hanotaux trouve la France dans une situation particulièrement difficile. Afin de détourner le pays d’un affrontement continental direct avec l’Allemagne, Jules Ferry et le « parti colonial », animé par le député d’Oran Eugène Etienne, un ancien collaborateur de Léon Gambetta, ont réorienté la politique nationale vers l’outre-mer. Ainsi, le protectorat sur la Tunisie sera proclamé le 12 mai 1881.

Cependant, sur le continent, les gouvernements allemands ne facilitent pas l’apaisement, en mesurant mal la blessure qu’a causé en France la perte de l’Alsace et du Nord de la Lorraine, et l’obligation de payer des indemnités de guerre élevées - 5 millions de franc-or - alors que l’économie nationale était exsangue et Paris endeuillé par la semaine sanglante de la Commune (21-28 mai 1871). L’opinion française se rappelait que les armées allemandes n’avaient libéré son territoire que le 16 septembre 1873, plus de trois ans après la chute de Sedan. Ces blessures dans la mémoire collective allaient, plus tard, jouer un rôle fondamental dans la dérive du nationalisme français.

Outre-mer, la France se heurte à l’Angleterre. Or, celle-ci vient de passer une série d’accords de partage colonial avec l’Allemagne. L’Angleterre, inquiète de ce réveil des questions extra-européennes qui depuis le XVIIIème siècle semblaient réglées à son profit, tente d’abord de jouer Berlin contre Paris - et trouve à Berlin des oreilles complaisantes. Un arrangement anglo-allemand est convenu dès le 1er juillet 1890, et c’est un traité en bonne et due forme qui est signé en août 1893. Par ce traité, il est convenu que « l’influence allemande ne combattra pas l’influence anglaise à l’ouest du bassin du Chaki, et que les pays du Darfour, du Kordofan et du Bahr el-Ghazal seront exclus de la sphère d’intérêts de l’Allemagne ». Ces clauses ne pouvaient avoir pour objet que de viser une puissance tierce, la France, afin de l’évincer du Haut-Oubangui et l’écarter pour toujours de la région du Nil.

Neuf mois plus tard, le 12 mai 1894, c’est avec l’Etat du Congo (sous la tutelle du Roi des Belges) que l’Angleterre signe un accord de délimitation d’influences, sans même songer à prévenir le cabinet de Paris. Cet accord attribue à l’Etat indépendant du Congo la partie du bassin du Congo située au Nord du quatrième parallèle et reconnue à la France par les Traités de Berlin. En contrepartie, l’Etat « indépendant » cède à bail à l’Angleterre une bande de terre entre le lac Tongongka et le lac Albert-Edouard, c’est-à-dire le passage pour le chemin de fer impérial anglais du Cap au Caire. Le traité contient une clause explicite par laquelle l’Etat du Congo reconnaît « la sphère d’influence britannique telle qu’elle est délimitée dans l’arrangement anglo-allemand du 1er juillet 1890 ».

L’Angleterre s’assure donc, en mai 1894, la possession théorique de tout le bassin du Nil, avec l’appui de l’Allemagne, de la couronne belge et de l’Italie.

L’Egypte, disputée depuis le début du siècle entre la France et l’Angleterre, reviendrait ainsi définitivement à Londres, qui établirait sa loi sur toute l’Afrique de l’Est et du Centre.

La France ne pourrait plus jamais accéder au bassin du Nil par chemin de fer ou par canal, et les liaisons interafricaines Ouest-Est seraient rendues impossibles.

La France, selon Hanotaux, est « mise sur des charbons ardents sur tous les plans à la fois ». La stratégie du ministre sera de tenter d’éteindre tous les feux en même temps.

Sur le continent européen, le 10 juin 1895, il déclare formellement à la Chambre - la rendant ainsi publique - l’Alliance franco-russe, signée dès le 18 août 1892 par le général de Boisdeffre avec le chef de l’état-major russe, sous forme d’une convention tenue secrète, et adoptée définitivement par le Tsar le 27 décembre 1893.

Suivant cet accord, les deux pays conviennent de procéder à une « mobilisation simultanée et automatique » sans « concert préalable » s’ils se trouvent l’un ou l’autre menacés par l’une des puissances germaniques.

Il s’agit d’une réponse au renouvellement de la « Triple Alliance » entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie, en mai 1891, et à l’annonce par le gouvernement italien de l’existence, depuis 1887, d’un « {}accord méditerranéen » qui associe l’Angleterre, l’Italie et l’Autriche-Hongrie.

Certes, l’entrée en guerre simultanée de la France et de la Russie n’est formellement prévue qu’en cas d’attaque venant de l’Allemagne, mais le gouvernement français, pour obtenir la signature de la convention, a pris un grave risque - qui s’avérera fatal en 1914 - de mobilisation générale de l’armée française en cas de simple conflit austro-russe.

C’est pour désamorcer ce risque et apaiser l’Allemagne qu’Hanotaux rend public un accord jusque là tenu secret, et souligne en même temps son caractère « strictement défensif ». Il refuse de donner à la Russie un appui autre que diplomatique dans les questions balkaniques.

En même temps, il tente un rapprochement franco-allemand, qui assurerait la liberté d’action de la France outre-mer face à la Grande-Bretagne. Reconnaissant, selon l’historien P.Renouvin, la « nécessité d’une collaboration avec l’Allemagne », il fait envoyer par le gouvernement français, en juin 1895, des navires de guerre pour assister à l’inauguration du canal de Kiel. Ce geste d’apaisement suscite une violente réaction des nationalistes français et des radicaux, qui dénoncent « la violation du droit international lors de l’annexion de l’Alsace-Lorraine ». En Allemagne, l’on continue en même temps à faire preuve d’absence de sensibilité vis-à-vis d’un problème que l’on juge réglé par les armes, et l’on n’aide pas Hanotaux et ses amis car on veut là aussi, realpolitik oblige, garder plusieurs fers au feu.

Ainsi, un « parti colonial » français qui aurait pu être à l’origine facteur de paix, deviendra de plus en plus anti allemand, d’anti anglais qu’il était à l’origine, au fur et à mesure que la « question du Maroc » empoisonnera les rapports entre Paris et Berlin. Le Bulletin du Comité de l’Afrique française écrivait ainsi en 1898 : « Les Anglais... sont les vrais bénéficiaires de la situation créée par la question de l’Alsace... (il faut) chercher sur ce continent la sécurité ou même des appuis afin d’éviter de dangereuses aventures en Asie et en Afrique ». L’occasion ayant alors été perdue, c’est le même groupe qui, suivant avant tout ses intérêts financiers, soutiendra la politique anti allemande définie par Delcassé au Maroc, et suivie par ses successeurs entre 1905 et 1911.

Vis-à-vis de l’Angleterre, en même temps, Hanotaux tente aussi l’apaisement. Il entame une négociation d’ensemble avec le plénipotentiaire anglais à Paris, Phipps, et aboutit, à l’automne 1894, à un « aménagement général » reconnaissant à la France un débouché sur le bassin du Nil, à Khartoum. Mais le gouvernement français rejette l’accord, et le cabinet de Londres désavoue son plénipotentiaire : Londres hésite entre « s’accommoder avec la France, et transiger au sujet de l’Afrique du Nord, ou s’accommoder avec l’Allemagne, et transiger au sujet de l’Afrique du Sud. »

Début 1896, alors qu’Hanotaux n’est plus ministre - il ne l’est plus entre le 1er novembre 1895 et le 29 avril 1896 - l’Angleterre et l’Allemagne signent un nouvel accord, qui laisse à Londres les mains libres en Afrique du Sud et sur le Nil. L’Angleterre lance dès lors une expédition vers Dongola, et l’impérialisme anglais - avec le soutien implicite et explicite de l’Allemagne et de la Triple Alliance - s’élance vers le Soudan, afin d’écraser la rébellion du Mahdi et de s’assurer ainsi la mainmise sur l’Egypte et tout le bassin du Nil.

Le gouvernement français - ministère Bourgeois - décide alors de riposter en organisant une mission française vers le Haut-Oubangui, ayant pour objectif la forteresse de Fachoda, dans le Bahr el Ghazal. C’est cette mission qui sera confiée au capitaine Marchand, et qui est à vrai dire une patrouille symbolique incapable de faire face aux forces anglaises de Lord Kitchener.

Lorsque Hanotaux revient aux affaires, avec le ministère Méline (29 avril 1896), il décide le 25 juin 1896 de laisser s’embarquer Marchand vers son destin. Il pense pouvoir calmer les ardeurs belliqueuses des uns et des autres avant l’arrivée de Marchand à Fachoda. Effectivement, Hanotaux commence par signer, le 23 juillet 1897, un accord avec Berlin qui met (provisoirement) fin aux contestations franco-allemandes en Afrique. Avec l’Angleterre, malgré les diatribes du parti impérial (La Pall Mall Gazette écrit : « Il faut parler au Quai d’Orsay sur un ton de commandement.{} »), Hanotaux parvient à signer une « convention de délimitation générale », le 14 juin 1898, un jour avant la chute du ministère Méline, qui couvre l’Afrique dans toute sa largeur, du Sénégal au bassin du Nil. Toutes les colonies françaises d’Afrique, dès lors, l’Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Fouta-Djalon, la Côte d’Ivoire, le Soudan français et le Congo « communiquent avec leurs hinterlands respectifs », et le Maroc lui-même se trouve dans l’hinterland de la France.

Une seule question reste à régler : celle du débouché français sur la vallée du Nil, qui a justifié l’organisation de la mission Marchand.

Hanotaux parti, c’est Théophile Delcassé qui le remplace, le 28 juin 1898, aux Affaires étrangères et y sera inamovible pendant près de sept ans - la plus longue durée de vie à son poste de toutes les Républiques françaises ! Avec lui, notre politique étrangère changera du tout au tout : il transforme l’effort d’apaisement européen tenté par Hanotaux en mobilisation anti allemande, infléchissant l’alliance franco-russe contre Berlin et nouant les fils de l’Entente cordiale avec l’Angleterre.

Fachoda sera pour lui l’occasion de cette transformation, depuis longtemps préméditée : il est très lié au roi d’Angleterre, Edouard VII, et très proche des milieux de la presse et de la finance londoniennes.

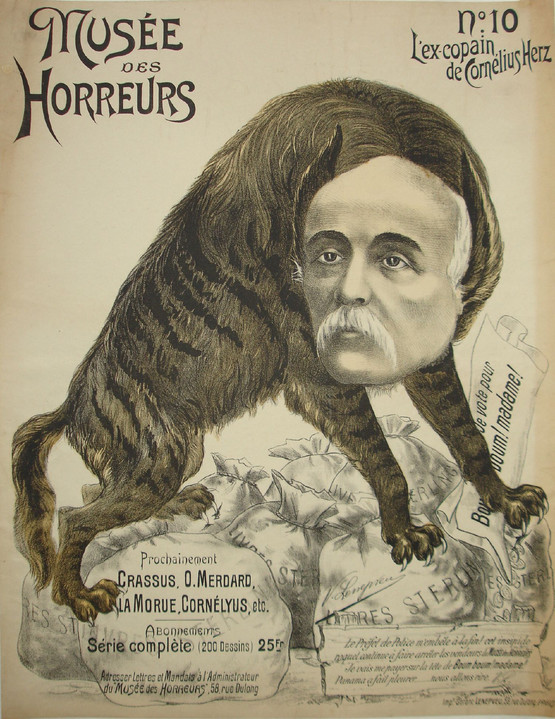

Théophile Delcassé noua les fils de l’entente cordiale.

|

| Théophile Delcassé noua les fils de l’entente cordiale |

Delcassé est un homme jeune - 46 ans lorsqu’il devient ministre - opportuniste, cynique, pour qui le pouvoir se prend là où il se trouve. Et le pouvoir dépendant de l’argent, il se trouve dans les banques et les sociétés financières de son pays, et au-delà dans les banques et sociétés financières les plus puissantes du monde : celles de la City de Londres. Delcassé est donc d’abord pro-anglais par intérêt ; il l’est en même temps par snobisme. Avec le quarteron de « grands ambassadeurs » qui l’entoure - Camille Barrère (à Rome), Jules (à Madrid) et Paul (à Londres) Cambon, Maurice Paléologue (sous-directeur adjoint des affaires politiques au Quai d’Orsay, avec pour attribution les « affaires réservées ») - il manifeste cette « anglomanie » propre aux parvenus de la République, heureux de se faire coopter par des Lords.

Enfin, sa vision du monde est purement territoriale et géopolitique ; pour lui, contrairement à Hanotaux (outre la prise du butin en Afrique), la réoccupation des « provinces perdues » d’Alsace et de Lorraine définit tout. Il mettra à profit l’incompréhension allemande de l’opinion française pour toujours gonfler cette « cause » jusqu’en 1914 - bien que, dès 1898, sur quinze députés d’Alsace-Lorraine élus au Reichstag, douze disent leur « loyalisme » vis-à-vis de l’empire allemand. Comme Clemenceau, son fatalisme et son pessimisme positiviste sur l’espèce humaine lui donnent une sorte d’énergie froide qui en impose aux politiciens « bongarçonnismes », influençables et vénaux de la IIIème République.

C’est donc avec cette énergie qu’il saisit l’occasion que lui fournit Fachoda pour liquider la politique de Hanotaux et imposer la sienne, c’est-à-dire celle de l’Entente cordiale. Marchand arrive à Fachoda le 10 juillet 1898. Delcassé ne l’a pas arrêté ; cependant, un homme de son intelligence sait d’une part la faiblesse de notre puissance de feu (il s’agissait d’une expédition symbolique, destinée à « marquer le coup ») et d’autre part la puissance bien supérieure des forces anglo-égyptiennes de Kitchener, qui viennent d’écraser le Mahdi. Et ce qui devait arriver arrive : le 20 septembre 1898, Kitchener est face à Marchand avec ses effectifs bien supérieurs. De Courcel, notre ambassadeur à Londres, fait valoir que « la France ne peut admettre que ses provinces de l’intérieur fussent seules exclues d’un débouché du Nil » ; cependant, mobilisé par la presse et le parti impérial, l’opinion anglaise s’enflamme. Chamberlain y parle de guerre, et la panique gagne une France divisée par l’Affaire Dreyfus et la question religieuse. Delcassé fait alors valoir à notre gouvernement l’infériorité de nos forces et la nécessité d’un retrait. Les hommes politiques pusillanimes ne peuvent qu’acquiescer ; « l’affaire est tranchée dans un sens fâcheux » le 12 octobre, et Fachoda évacué sans gloire le 4 novembre.

La France s’est inclinée face à l’Angleterre ; M.de Courcel est remplacé à Londres par un proche de Delcassé, Paul Cambon.

Delcassé obtient son pourboire des autorités britanniques le 21 mars 1899 : une convention annexe à celle du 14 juin 1898 est signée par Londres et Paris, consacrant pour la France la perte de la totalité du bassin du Nil, mais tout en lui reconnaissant « un accès commercial » au fleuve.

Dès lors, l’engrenage de l’Entente cordiale se met en place. Dès février 1898, Delcassé expose à ses collaborateurs qu’il ne doit plus y avoir contradiction entre la politique d’expansion coloniale et une politique continentale dirigée contre l’Allemagne. Pour cela, il faut s’allier - y compris militairement - avec l’Angleterre, renforcer la coordination de l’effort militaire avec la Russie, et dissocier l’Italie de la « Triplice ».

La crise éclatera très vite sur la question du Maroc : en 1898, le parti colonial fait du rattachement de l’Empire chérifien à la France son objectif numéro un, en raison de sa situation géographique, il complète la « masse » continentale française en Afrique - et de ses ressources minières. Cependant, les amis d’Eugène Etienne ne croient pas à la réalisation de leurs desseins sans le soutien allemand, étant donné les intérêts anglais à Gibraltar.

Delcassé, sur ce point essentiel, ne suit pas ses « amis », et réoriente leurs intérêts contre l’Allemagne.

Pour cela, il met à profit les divisions du « parti colonial ». Un violent conflit oppose en effet, en son sein, le capital industriel au capital financier. A partir de 1902, la Compagnie marocaine, création du groupe industriel Schneider, s’oppose à un syndicat bancaire sous la direction de Paribas. Le Quai d’Orsay choisit Paribas, capable de répondre à l’énorme emprunt que le Sultan du Maroc se trouve dans l’obligation de lancer. Lorsque Schneider trouve à son tour l’argent nécessaire en s’entendant avec la Banque de l’Union Parisienne, Delcassé règle très brutalement le conflit en faveur de Paribas. Le 9 mai 1904, il déclare au secrétaire général du Creusot qu’il ne peut tolérer que sa maison « se mette en travers d’une décision d’intérêt national ». Le Sultan signera l’emprunt le 12 juin, ruinant son pays, assurant au consortium bancaire d’énormes bénéfices et à la France une position prééminente au Maroc. L’imposition de « réformes » administratives et politiques au Sultan afin qu’il soit en mesure de rembourser sa dette servira désormais de prétexte à des interventions de plus en plus actives de Paris dans les affaires marocaines. Est-on loin des « ajustements structurels » du FMI et des « réformes » financières imposées aujourd’hui aux pays africains pour qu’ils remboursent ?

Delcassé a donc lié quasi-officiellement le gouvernement français aux intérêts majeurs du capital bancaire. L’Entente cordiale avec l’Angleterre, rendue publique par l’accord diplomatique du 8 avril 1904, consacre cette victoire du capital bancaire : Paribas était en effet la grande banque française la plus liée aux banques anglaises !

La politique coloniale française se trouve ainsi infléchie : l’Entente cordiale est un accord de troc colonial et impérialiste, par lequel la France s’engage à « ne pas entraver l’action de la Grande-Bretagne en Egypte » - c’est la renonciation définitive à ce rêve français - tandis que l’Angleterre reconnaît « qu’il appartient à la France de veiller à la tranquillité du Maroc ». Le concept de « protectorat » français est réservé aux articles secrets...

Après Fachoda : Une « logique de guerre » qui passera notamment par les tranchés de 1914.

|

| Après Fachoda : Une "logique de guerre" qui passera notamment par les tranchés de 1914 |

Ce partage, complété par d’autres clauses du même type, ouvre la voie à des accords diplomatiques donnant à l’Entente cordiale un caractère global.

Ce « succès » encourage Delcassé dans sa décision d’agir promptement au Maroc sans se préoccuper des réactions de l’Allemagne. Il s’agit d’obtenir dans les plus brefs délais la reconnaissance par le Sultan du protectorat français et de « mouiller » le parti colonial dans une alliance anti allemande. Il y faudra huit ans, dont sept après la chute de Delcassé, le 6 juin 1905. Aucun des successeurs de Delcassé n’abandonnera en effet un projet qui va créer progressivement une indélébile animosité franco-allemande.

Jaurès et les socialistes y dénonceront l’une des menaces fondamentales pour la paix. Jaurès écrit, par exemple, en 1908 : « Pénétrer par la force, par les armes au Maroc, c’était ouvrir à l’Europe l’ère des ambitions, des convoitises et des conflits ».

L’Allemagne, dans l’immédiat, tentera surtout de se servir du Maroc comme d’un moyen pour dénouer l’Entente cordiale en constituant une alliance continentale germano-russe à laquelle la France devrait adhérer, en échange de l’acceptation par l’Allemagne de sa liberté d’action au Maroc.

La contre-offensive allemande se manifeste alors par le « discours de Tanger » de Guillaume II, le 31 mars 1905. Convaincu que l’Allemagne « bluffe », Delcassé presse le Sultan d’accepter le protectorat, se dit certain du soutien anglais et refuse à l’Allemagne le principe d’une conférence européenne sur la question. Des préparatifs de guerre commencent à se faire, en France et en Allemagne. Le Président du conseil français, Rouvier, les socialistes et une grande partie de l’opinion radicale s’opposent alors à Delcassé. Le 6 juin, au cours d’un Conseil des ministres dramatique, Rouvier, qui vient d’avoir une entrevue secrète avec un émissaire allemand, obtient la démission de Delcassé.

Celle-ci retarde peut-être l’échéance de la Première Guerre mondiale, mais ne change rien aux rapports de force. En effet, la période Delcassé a défini les paramètres de la politique française, et les orientations profondes qu’il a mises en route continueront à se manifester sans lui. C’est l’engrenage fatal vers la guerre : de 1906 à 1913, la politique extérieure de la France va passer par des phases, des « accents » différents mais les trois piliers construits par Delcassé en forment l’essentiel : renforcement du bloc franco-anglais, lente marche vers le protectorat au Maroc contre l’Allemagne, soutien aux grandes affaires.

Cette dernière orientation, moins apparente que les autres, est sans doute essentielle. Delcassé a livré la France au capital financier, qui dirigera sa politique, quels que soient les hommes qui le représentent. Nous verrons plus loin comment marche le système ; qu’il nous suffise ici de dire que Rouvier - qui prend le ministère des Affaires étrangères à la chute de Delcassé - ou Stephen Pichon - le « favori » de Clemenceau, ministre des Affaires étrangères entre 1906 et 1909 - doivent pratiquer la même politique.

Rouvier, affairiste intelligent, compromis dans le scandale de Panama et ayant effectué un superbe numéro de rééquilibre, tente un instant de revenir sur la politique de Delcassé. Les intérêts auxquels il est lié ne le lui permettent pas.

La conférence internationale d’Algésiras (15 janvier - 7 avril 1906) donne à la France des droits particuliers au Maroc, admis par l’Allemagne. C’est une occasion éventuelle d’apaisement. Mais la logique mise en place par Delcassé est implacable : la Banque d’Etat qui va être créée au Maroc en 1907 passe essentiellement sous le contrôle de Paribas. Une partie de la presse - sous influence anglaise - présente la démission de Delcassé, en pleine crise internationale, comme un affront. Delcassé lui-même va rencontrer en Angleterre son ami Lord Northcliffe, l’unique propriétaire du Daily Mail. Une vague de nationalisme anti allemand se déclenche en France, éveillant les vieux fantômes, contre laquelle l’opportuniste Rouvier ne veut pas nager à contre-courant.

Une occasion est perdue, car aucun dirigeant politique n’a le courage et la hauteur de vue suffisants pour régler le fond du problème.

Georges Clémenceau dit le tigre.

|

| Georges Clémenceau dit le tigre |

D’autres le seront encore : après avoir couvert de redoutables initiatives militaires et diplomatiques au Maroc, Clemenceau et son ministre des Affaires étrangères, Stephen Pichon, avertissent le gouvernement russe, en février 1909, pendant la première crise balkanique, que la France ne soutiendra pas militairement ses positions face à l’Autriche-Hongrie car « les intérêts vitaux de la Russie » ne sont pas en jeu. Au Maroc, un accord financier franco-allemand est signé le 9 février 1909, pour exploiter en commun le sous-sol marocain. L’Union des mines marocaines est créée dans laquelle Schneider a 57% des parts, et les firmes allemandes 20% - dont principalement Krupp.

Cependant, là encore, rien de stable n’est bâti, rien n’est résolu sur le fond : il s’agit d’un accord local, sans envergure mondiale, dans lequel l’appât d’un gain rapide dépasse tout. Les axiomes de base qui mènent l’Europe à la guerre ne sont pas remis en cause.

Un même type d’accord réglera définitivement le différent franco-allemand sur le Maroc, en 1911. La nouvelle crise est provoquée par l’initiative que prend en avril le ministère radical Monis, de faire occuper Fez en violation flagrante de l’Acte d’Algésiras. L’Allemagne répond en envoyant le 20 juillet à Agadir une canonnière symbolique. Les deux pays sont à nouveau au bord de la guerre. C’est Joseph Caillaux, devenu président du Conseil le 24 juin, qui sauve la paix. Il engage des pourparlers secrets sans en avertir son ministre des Affaires étrangères, de Selves, comprenant que la seule chance est de court-circuiter le Quai d’Orsay.

Finalement, un accord est signé, le 4 novembre. Mais c’est un accord de troc colonial, et même s’il est passé entre la République française et l’Allemagne, il est de « modèle » britannique.

L’Allemagne accepte d’avance le protectorat français sur le Maroc qui, dès lors, n’est plus qu’une formalité, et obtient en échange une part importante du Congo, entre le Cameroun et le Congo belge. Les blocs diplomatiques et militaires ne sont pas effrités par la crise, mais en sortent renforcés. Les nationalismes se sont exaspérés, aussi bien en France qu’en Allemagne.

Certes, la question du Maroc est réglée, mais la crise européenne rebondit dans les Balkans. Finalement, c’est à partir de là, par le jeu des alliances que dénonce Jaurès et qu’Hanotaux avait tenté d’empêcher, que la France et l’Allemagne se feront la guerre. La cause efficiente, immédiate, est l’attitude russe : l’ambassadeur du Tsar à Paris, Isvolski, parle de « sa guerre ». Mais la cause finale est la fatalité d’un conflit dans un univers de prédateurs, dont les règles de fond ont été définies par le libéralisme britannique : sélection du plus apte, usure financière, malthusianisme, pillage des ressources outre-mer.

A cela, ni la France ni l’Allemagne n’ont su opposer un modèle différent, une alternative, car elles se trouvaient gangrenées de l’intérieur par les mêmes intérêts et la même idéologie.

Afin que cela puisse aujourd’hui servir de leçon, nous devons examiner de plus près la nature de cette gangrène, qui n’a pas disparu et que nous devons prévenir.

Si l’on reprend l’Education sentimentale de Flaubert, livre témoin du siècle, et que l’on examine la situation de son héros, Frédéric Moreau, l’on s’aperçoit qu’il n’est rien, ne devient rien, n’exerce aucun métier : c’est un pur rentier qui consomme sa rente, et qui trouve le plus naturel du monde de vivre ainsi. L’Ambassadeur d’Allemagne à Paris, en 1878, constatait : « Le monde de la finance gouverne Paris ».

La France, à partir du milieu du XIXème siècle et jusqu’en 1914, devient en effet un pays créancier, prêteur et rentier du monde - des créances qui vont souvent se volatiliser, des prêts cesser d’être honorés et des rentes disparaître. Entre 1904 et 1914, les banques d’affaires orientent hors de France les trois quarts de leurs placements. En 1904, les investissements extérieurs totaux de la France représentent déjà 45 à 50 milliards de francs, sur 105 à 110 au total !

A l’opposé de l’Allemagne d’alors, la France détourne ses fonds de la métropole et les déplace à l’étranger. L’industrie française en souffre, et perd ses positions dans le monde : en 1880, la France représentait 9% de la production industrielle mondiale, contre 6% en 1913.

En 1914, 25% de l’argent placé à l’extérieur de la France a été prêté à la Russie, 23% a été placé en Europe occidentale et orientale et 13% dans les Balkans et l’Empire ottoman. La politique extérieure de la France tend de plus en plus à devenir une politique de gestion et de défense du revenu de ses placements. Sa « logique » se rapproche tout à fait de celle de l’Angleterre, jusqu’à se confondre parfois avec elle.

Ainsi, la Banque de France et la Banque d’Angleterre nouent des relations très étroites - au bénéfice de la Banque d’Angleterre. Lors du krach Baring, en 1890, la Banque de France consent à son « aînée londonienne » une aide généreuse - 75 millions de franc-or - et lors de la crise de 1906-1907, 120 millions en espèces, à quoi s’ajoute un escompte libéral du papier anglais.

Des « cercles financiers » se constituent à Paris comme à Londres, dans lesquels se pratiquent des « mœurs anglomanes ». La famille Rothschild exerce, sous la République comme sous l’Empire, une influence déterminante : c’est elle qui a organisé l’emprunt pour rembourser les indemnités de guerre allemandes en 1870 - sous l’œil bienveillant de Bismarck ; c’est elle qui fait échouer, en mai 1891, un emprunt russe afin de forcer le gouvernement du Tsar à signer, en 1892-1893, l’alliance franco-russe. C’est elle enfin qui a lancé Horace Finaly, le directeur de Paribas, et examine avec lui et sa branche anglaise les orientations stratégiques de la politique française.

En 1882, c’est Léon Say, dans le ministère Freycinet, qui fera tout pour accélérer le krach de l’Union générale, banque d’affaires lyonnaise patronnée par le monde catholique et légitimiste, y compris le Vatican et le comte de Chambord, et qui avait osé se heurter aux fortes positions ... de Paribas en Europe centrale.

Ancien attaché au cabinet de Thomson, ministre de la Marine, et lié à Delcassé et Etienne, Laurent Atthalin deviendra secrétaire général de Paribas, consacrant « l’affairisme » du monde politique.

Ce « système financier », dans lequel Paribas et les Rothschild jouent un rôle moteur, repose, principalement, sur la mise en coupe réglée du Maroc et l’exploitation de l’emprunt russe.

L’on a vu l’infléchissement anti allemand organisé par Delcassé, avec le soutien de Paribas, dans les affaires marocaines. Un « Comité du Maroc » se constitue à la suite de ces événements, également appelé « cercle décisionnel » - fondé par Eugène Etienne, avec auprès de lui Stephen Pichon, les frères Cambon et E. Dupasseur, représentant le groupe Paribas. C’est ce groupe qui exerça sa tutelle sur la politique marocaine de la France.

Après Fachoda, l’Empire « nourricier » français au Maroc.

|

| Après Fachoda, l’Empire "nourricier" français au Maroc |

Sur le plan politique, son expression sera un « front » extrêmement souple, rassemblé autour de personnalités comme Rouvier, Etienne, David Raynal et Jules Siegfried (le père d’André), sous le nom d’Alliance démocratique. L’Alliance - groupe-charnière type, nécessaire à toutes les majorités - recevra le soutien de tous les grands journaux d’information distillant généralement cette idéologie anti allemande contre laquelle protestait Jaurès, et une vision assez idyllique de la monarchie anglaise. L’on y trouve Le Petit Journal de Charles Prévet, Le Petit Parisien de Jean Dupuy, Le Journal, Le Matin et aussi le très influent et quasi-officieux Le Temps, d’Adrien Hébrard.

Ainsi, peut-être pour la première fois dans 1’histoire de France, le parti financier s’organise, avec un front politique, le soutien de la grande presse et une perspective pro-anglaise qui mèneront tout droit à la guerre.

C’est également ce groupe qui négociera avec Theodore Roosevelt la présence des intérêts financiers américains en Europe. Le président américain, sollicité par l’Empereur Guillaume II d’intervenir en 1905 dans le différent franco-allemand sur le Maroc prendra en effet parti pour les intérêts financiers français, et soutiendra d’abord la France à Algésiras pour intervenir finalement à ses côtés dans la guerre en 1917.

L’on ne connaît généralement pas le fondement de ce subit sentiment pro-français d’un président qui était généralement perçu comme plus attaché à l’Allemagne, y compris par Guillaume II. Eh bien, la raison en a été longtemps connue, mais opportunément occultée : en 1899, le contrôle de la Compagnie nouvelle de Panama était enlevé au financier lyonnais Jean-Marie Bonnardel, et l’affaire entière vendue aux Etats-Unis en 1904. Comme le dit alors avec un « understatement » tout britannique Rouvier, « l’attitude américaine à la conférence d’Algésiras, à propos du Maroc, n’a peut-être pas été sans rapport avec l’heureuse cession de Panama aux intérêts de Wall Street. »

Le premier emprunt russe placé en France le fut en 1888. Si à l’origine l’usage des fonds avait un but louable et nécessaire - le développement de l’intérieur de la Russie - très vite, ils furent détournés de leur objet initial.

En effet, au départ ils servirent à la construction de chemins de fer - la construction du transsibérien - et au développement de fortes positions françaises dans les mines et dans les industries de base russes : les Forges de l’Horme s’implantèrent dans les Forges et Aciéries de Huta Bankawa et de la Koma, Schneider dans les aciéries de Saint-Pétersbourg, dans l’Oural, dans le Donetz et dans des chantiers à Reval. Cependant, les banques qui orientaient les fonds et un gouvernement russe « sous influence » utilisèrent rapidement les emprunts français aux fins de bâtir la puissance militaire russe contre l’Allemagne.

L’accord signé par Delcassé avec la Russie le 9 août 1899 modifia ainsi radicalement les finalités officielles de l’alliance franco-russe : celle-ci n’a plus pour but « le maintien de la paix », mais celui de « l’équilibre entre les forces européennes ». La portée des relations financières franco-russes se modifie également : désormais « les négociations seront autant le fait des gouvernements que des financiers » - puisque les financiers contrôlent les gouvernements...

Le résultat de cette réorientation est la construction quasi systématique de chemins de fer russes pour transporter les troupes vers le front allemand, et le développement d’industries de guerre. Réécoutons Delcassé s’exclamant, à la veille de la guerre : « La victoire est certaine ! On m’a tout montré quand j’étais en Russie. J’ai étudié tous les chemins de fer stratégiques... »

Or si l’on examine la liste des banques intéressées par les emprunts russes, l’on retrouve - aux côtés du Crédit Lyonnais, de la Société Générale, d’Hottinguer, du Comptoir national d’escompte - Paribas et les Rothschild. En 1908, entre 3,6% et 5,2%, selon les calculs, de la fortune privée française s’était transformée en fonds russes.

Les « petits rentiers » constituaient dès lors la base politique de tous ceux qui, suivant l’impulsion donnée par Delcassé, avaient opté pour le tsarisme et pour l’Angleterre.

Face à cette inéluctable évolution vers la guerre, l’on doit se demander pourquoi une opposition plus cohérente défendant une alternative politique ne s’est jamais clairement levée.

La réponse, simple et tranchante, vaut pour la politique de 1991 aussi bien que pour celle de 1891 : alors, comme aujourd’hui, aucune force organisée ne s’est trouvée capable de briser le moule idéologique et financier dans lequel la France s’était enfermée. Plus que de faire un choix politique objectif, à un moment donné, Il s’agissait de transformer sa manière de penser et de voir.

Pour cela, il aurait fallu un homme fort, pensant et voyant au-delà des combinaisons immédiates, et appliquant ses vues et ses idées de manière implacable.

Hanotaux, trop homme de sérail, ne pouvait être cet homme de rupture-là.

Sa pensée est beaucoup trop prisonnière, sur les questions fondamentales de culture et de jugement, de catégories « traditionnelles », qui sont celles de l’univers défini par les arrangements de la Sainte-Alliance de 1815.

Il voit dans la « paix » un accord avec chacun, qui peut être obtenu par des négociations préservant les intérêts des uns et des autres. Certes, il conçoit la menace britannique, contrairement à Delcassé, qui cherche à s’accommoder d’avec elle - mais il ne mesure pas son caractère, en profondeur, ce qui fondamentalement la définit.

Ainsi, Hanotaux, par exemple, comprend très bien l’importance des chemins de fer à l’aube du XXème siècle.

Alors qu’en Chine, c’est sur la base de l’Entente cordiale qu’est constitué, en avril 1911, un consortium bancaire dont le seul but avoué est de mettre totalement les mains sur les finances chinoises, Hanotaux pense, lui, en termes d’une entente économique et industrielle, en construisant des chemins de fer Tonkin-Yunnan-Fou et Nanning-Fou-Pakoi.

En Russie, il admire et soutient le projet du transsibérien, de même qu’il admire l’effort des compagnies américaines, et conçoit la ligne vers Vladivostok comme un « axe de développement ».

En Afrique, il voit dans le chemin de fer le « véritable conquérant » et envisage trois tracés d’une ligne transsaharienne :

– à l’Est, une liaison Bizerte-Brazzaville, par Bougrara, Ghadamès, Rhat, Belma, le lac Tchad, Songha et le Congo - c’est le projet de M. Bonnard ;

– au Centre, une liaison Biskra-Ouargla-Assiout-lac Tchad, rejoignant la précédente - c’est le projet de M. G. Rolland ;

– et, enfin, à l’Ouest, un tracé sud-Oranais-Tombouctou, visant à unir le Sénégal à l’Algérie.

Sa conception du « profit » à attendre de la construction de ces voies ferrées est même extrêmement intéressante ; c’est celle d’un « profit-infrastructure », considérant l’effet d’impact du projet, qui rompt avec la conception britannique du « profit-butin » lié aux revenus immédiats du transport.

Il écrit : « La dépense est immense, dit-on, et la rémunération sera nulle. Le trafic du désert, quelle plaisanterie (...) Que le désert ne paye pas, d’accord. Mais qu’est-ce que le désert ? C’est un obstacle, c’est une séparation. Prétendre lui demander une rémunération, c’est prendre la question à rebours. La mer aussi est un obstacle, une séparation. On n’hésite pas à la franchir, pourtant, pour relier des pays qui, sans l’initiative et l’audace des premiers navigateurs, auraient été pour toujours séparés. Et la mer non plus ne paye pas (...) Partout où le chemin de fer pénètre, la paix s’établit (...) S’il économise sur les frais d’installation, s’il économise sur les frais de ravitaillement, s’il protège militairement l’Algérie et le Sénégal, s’il dispense d’établir dans le Sud les postes échelonnés qui coûtent si cher ... s’il rend de tels services, sa création peut se justifier. »

L’Empire français expose ses « trouvailles ».

|

| L’Empire français expose ses "trouvailles" |

Cependant, Hanotaux ne parvient pas à comprendre que le « système britannique » va à l’opposé de ce qu’il écrit, et que l’Angleterre doit être combattue dans la mesure où elle est le lieu d’implantation de ce système. Dès que son jugement est politique, historique ou culturel, Hanotaux retombe dans les catégories de la Sainte-Alliance et dans la vieille admiration que « son » ministère éprouve pour le Français de la Sainte-Alliance, Talleyrand.

Ecoutons-le parler, dans Le Partage de l’Afrique, en 1909, des « nobles qualités de la race anglo-saxonne (...) grande et noble race », et nous comprendrons que ses catégories mentales ne sont, hélas, pas différentes de celles de Londres, et de celles de toute l’oligarchie européenne marquée par le darwinisme social de Spencer. « Les plus aptes » ont triomphé, et c’est justice ; les races inférieures n’ont vocation qu’à être « prises en main » par les « nobles colonisateurs » français et britannique, qui ont certes une querelle à vider ensemble, mais une querelle de « gentlemen ».

Ecoutons-le s’exprimer dans Fachoda, article publié par La Revue des deux mondes du 1er février 1909 :

« Depuis des siècles que la France et l’Angleterre travaillent ensemble au progrès de la civilisation, il semble que les deux peuples devraient se bien connaître et se comprendre aisément. Il n’en est rien : le détroit oppose les esprits comme les rivages. La mer, qui unit d’ habitude, disjoint ici. Pourtant, la similitude des origines, des idées, des intérêts, maintient, entre les deux maux, une habitude, une recherche de rapports cordiaux dont les alternatives créent un drame, parfois décevant, mais toujours animé.

« La négociation franco-anglaise est l’épreuve suprême des diplomates et le gage le plus assuré d’une paix heureuse dans l’univers : pour les hommes du métier, il est normal, et pour ainsi dire fatal, que Talleyrand ait achevé sa carrière à Londres. Entre Londres et Paris, la conversation doit être constante, si elle est parfois laborieuse ».

Et Hanotaux de se défendre d’avoir contribué à un affrontement franco-anglais : « On a attribué au ministre des Affaires Etrangères de ce Cabinet (c’est le cabinet Méline, et il parle de lui-même ...), une politique systématique, un parti pris de se rapprocher, en Europe, des combinaisons hostiles à l’Angleterre : c’est radicalement faux. »

Hanotaux n’est donc pas l’homme d’une rupture avec le système britannique ; il l’est d’autant moins qu’en matière de politique coloniale, et vis-à-vis de la population africaine, il partage les pires préjugés de son époque - à la différence d’un Faidherbe, d’un Brazza ou même d’un Livingstone.

Ecoutons-le encore - et cela en dit long sur les « républicains » de l’ époque - parler de l’Afrique, de la « barbarie de ces régions immenses » peuplées par « des pauvres races inférieures » : « ... des populations hagardes et stupides, n’ayant ni art, ni luxe, et par conséquent inaptes au commerce et à l’industrie, des agglomérations mobiles, faites et défaites selon les hasards d’une chasse heureuse ou d’une conquête éphémère, des démons noirs allumant en quelque clairière, le feu d’ un festin de cannibales, des faces sinistres apparaissant ou disparaissant au coin d’un buisson, des tribus vacantes s’empiffrant de nourriture à l’aubaine de quelque bonne proie, puis, le lendemain, décimées, réduites à rien par la misère et la faim, errant le ventre creux ou plein de terre et d’insectes immondes, telle était la vie sur cette terre maudite. Et c’était cela qu’il s’agissait de coloniser ! »

Nous sommes évidemment bien plus près du « lourd fardeau de l’homme blanc » de Kipling que de l’humanisme de l’Abbé Grégoire...

Alors que l’esclavage sévit encore en Afrique, que les grands colons français en Tunisie ou en Algérie « dépossèdent les indigènes » ( « l’affaire Couitéas », où Stephen Pichon, résident général en Tunisie de 1900 à 1906, n’a pas le beau rôle) et que l’armée française occupe Madagascar et écrase les troupes courageuses mais mal équipées de Samory, comment peut-on écrire, sans être un peu de tempérament anglais, tranquillement enfoncé dans son fauteuil ministériel ou académique : « Je ne sais rien de plus réconfortant que le spectacle de la lutte engagée, depuis un siècle : par les fils de l’Europe civilisée contre le système barbare (sic) qui veille sur le système africain » ?

Hanotaux est un homme conscient des intérêts immédiats de la France, féru de progrès économique, concevant assez bien les questions de la guerre et de la paix en Europe, mais c’est l’homme du Quai d’Orsay, pas l’homme d’une rupture, ou celui d’un grand dessein d’ensemble à opposer à la force impériale britannique.

Jaurès l’est bien davantage, qui voit tout de suite l’inflexion apportée par Delcassé à la politique coloniale française, et que la « question du Maroc » mène directement à la guerre. Guidé par une immense compassion humaine, il ressent - bien que défendant « l’œuvre civilisatrice de la France » lorsqu’elle se manifeste, l’outrage fait aux petits propriétaires indigènes, la mise en coupe réglée des peuples, et voit très bien se gonfler les nuages au-dessus de l’Europe.

Cependant, il est trop isolé sur la scène politique, et il sera constamment en butte, jusqu’à la fin de sa vie, jusqu’a son assassinat, à une campagne de presse qui en fait un agent allemand désigné à plusieurs reprises par la furie « nationaliste » aux balles des assassins.

Léon Gambetta : « le seul homme qui eût été capable d’éviter le pire ».

|

| Léon Gambetta : "le seul homme qui eût été capable d’éviter le pire" |

En réalité, l’on peut dire que le seul homme qui eût été capable d’éviter le pire était Léon Gambetta. Dirigeant du Parti républicain et de la résistance nationale en 1870-1871, il ne pouvait être soupçonné d’être pro-allemand. Fortement attaché à la paix, il veut, lorsque l’affaire d’Egypte se présente, fin 1891, « remettre l’Angleterre à sa place ». Il constitue le fameux « grand ministère » le 14 novembre 1881, et se déclare contre un contrôle unilatéral de l’Angleterre sur l’Egypte.

Le gouvernement de Londres se dresse contre lui, et fait courir par ses agents dans la presse française le bruit que « Gambetta, c’est la guerre ».

Le 26 janvier 1882, il est « abattu par les partis des financiers ». Ceux-ci forment un groupe parlementaire, dirigé par Maurice Rouvier - déjà - qui s’oppose à l’autre grand dessein de Gambetta, la nationalisation des compagnies de chemin de fer. S’érigeant en défenseur des « compagnies » avec Eugène Etienne - le futur dirigeant du parti colonial, ce qui est significatif, Rouvier, soutient plus tard un projet, dit « projet Raynal », qui donnera un avantage absolu aux intérêts privés, liés à la haute banque. Suivant ce projet, rédigé par David Raynal, Léon Say, l’homme des Rothschild - et Rouvier lui-même, l’Etat laissera aux compagnies le soin de continuer l’exploitation et l’extension du réseau, et plus encore, donnera sa caution aux emprunts qu’elles émettront - avec la diligence de Paribas, de Rothschild et de leurs confrères - et garantira leurs dividendes !

A noter qu’en 1896, c’est également Maurice Rouvier qui, avant d’être généreusement compromis dans le scandale de Panama fera échouer l’impôt sur la rente, pourtant modéré, présenté par le ministère Méline.

Léon Gambetta tombe donc sous les coups des « affairistes » proches, à travers leurs combinaisons financières, des intérêts britanniques. Il mourra dans des conditions extrêmement suspectes, le 31 décembre 1882, livrant ainsi la République à des hommes sans caractère ou faisant le jeu du libéralisme financier.

Pourquoi cet acharnement contre Gambetta ? Précisément parce qu’il est, lui, un homme de caractère. C’est une fois qu’il est éliminé que la « douloureuse abstention de la France laissa (dans les affaires de l’Egypte) les mains libres à l’Angleterre ». Gabriel Hanotaux est un homme qu’il a recruté et formé, un collaborateur du Journal qu’il dirige, la République française.

Il est vrai, dira-t-on, que Delcassé et Etienne ont fait également partie de l’équipe de la République française, auprès de Gambetta. Mais c’est pratiquement tout ce qui comptait sous la IIIéme République qui avait été formé dans le proche entourage de Gambetta ! Il est arrivé aux Etienne, aux Delcassé ou aux Poincaré un peu ce que l’on a vu arriver aux barons du gaullisme et aux dirigeants du RPR : le général disparu, il ne reste que l’opportunisme et la connaissance des affaires, sans la flamme.

Léon Gambetta menaçait constamment les situations acquises ; avant de tomber, le 31 janvier 1882, sur une question relevant dans les apparences immédiates du mode de scrutin, il avait déclaré : « Ils passeront sous les fourches caudines, ou je les abandonnerai à leur irrémédiable impuissance ».

Comme De Gaulle après 1969, il les livra à leur « irrémédiable impuissance ». Sa culture était celle d’un « bourgeois républicain » de l’époque - Descartes, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Proudhon, Auguste Comte.

Il détestait cependant le « rousseauisme démagogique », et entendait faire, comme il le répétait souvent, « l’éducation de la démocratie » en lui fournissant un dessein et un programme cohérent.

Il ne put donner sa mesure, mais fit passer dans la politique française de l’époque le souffle de Jeanne d’Arc, de Rabelais et des volontaires de 1792, de l’an II que, comme De Gaulle ou Malraux, il admirait.

Avec lui, il n’y aurait pas eu de place pour la folle aventure du boulangisme, à travers laquelle l’idée de nation fut d’abord pervertie, pas de brisure entre l’Eglise et l’Etat et peut-être pas d’affaire Dreyfus tant, comme son ami Scheurer-Kestner, qui joua dans l’Affaire un si grand rôle, il était passionné de justice.

Gambetta, c’était, au début de la République, le seul homme de proue. Après lui, les impuissants et les notables, obéissant à des intérêts acquis, triomphent. Là est le problème fondamental.

Car le « mal libéral », qui n’a jamais atteint Gambetta, se glisse partout après lui.

Après lui, Hanotaux, serviteur mais non dirigeant, ne peut faire que de la résistance. Pourquoi ? Parce que la dégradation idéologique, dans le climat d’affairisme et de compromission avec les forces financières qui se crée, corrompt les valeurs les plus fondamentales, l’idée de nation, la conviction républicaine et jusqu’aux croyances religieuses.

Il serait trop long de refaire l’histoire de la contre-culture qui se répand à la fin du siècle : à un nationalisme satisfait, médiocre et repu s’oppose un néo-spiritualisme qui véhicule toutes les formes d’irrationnel.

Comme aujourd’hui, ce sont les Institutions et les valeurs qui se trouvent elles-mêmes détruites, privant les hommes de repères dans leur combat pour la justice.

L’histoire de cette gangrène - dont nous ne pouvons ici que tracer les grands traits - est indispensable pour comprendre les paramètres du monde qui se met en place, ce qui détermine les choix, en fait poser les termes.

Alors que l’alliance franco-russe a pu être complètement changée de sens par le parti des financiers et la stratégie de Delcassé, c’est, au-delà de l’événement transitoire, l’idée même de nation qui bascule à la fin du XIXème siècle. De son avilissement, le XXème siècle subira toutes les atroces conséquences, dont nous ne sommes, aujourd’hui encore, toujours pas guéris.

D’idéologie républicaine qu’elle était, la « religion de la patrie » s’infléchit, à travers la période boulangiste et l’affaire Dreyfus, vers l’exaltation d’un Etat à composante ethnique ou raciale homogène, reposant sur son armée, au détriment de l’universalité du respect de la vie et des droits de l’Homme. La nation se dissocie du principe républicain.

D’abord, tout au long de la période boulangiste, entre janvier 1886 et le 1er avril 1889 - lorsque Boulanger fuit à Bruxelles - c’est toute une opération de manipulation de masse qui se déroule. Le nouveau « nationalisme », un montage plus ou moins synthétique qui réunit des hommes de gauche, anciens communards, et des hommes de droite, royalistes ou bonapartistes, se pose en défenseur de l’Armée nationale, instrument d’unité, et en adversaire de l’étranger en général et du judaïsme « traître par nature ». Rappelons que la France juive d’Edouard Drumont fut publiée le 11 décembre 1886, au moment où le mythe boulangiste prend corps.

C’est en 1890 que Drumont fonde la Ligue antisémitique. En mai 1892, la Libre Parole, le journal de Drumont, commence sa provocation en publiant une enquête intitulée les juifs dans l’Armée et réclamant bien entendu leur élimination. En septembre 1892 c’est aussi la Libre Parole qui s’empare la première, dans une suite d’articles signés Minos, du scandale de Panama. Les journaux antisémites utilisent le fait que les intermédiaires (Reinach, Arton, Herz) étaient d’origine juive pour développer leur propagande. Les scandales nourrissent l’antiparlementarisme ; et l’on note que la Libre Parole et ses semblables publient des listes de parlementaires corrompus qui s’auto-gracieront - car les habitudes sont toujours les mêmes pour les hommes d’habitudes - mais sans jamais mentionner le véritable scandale, qui est celui des immenses profits faits par les banques ! Certaines preuves existent du financement de la Libre Parole et de ses consœurs par ces dernières ...

Quoi qu’il en soit, l’utilisation que fait de Panama la presse antisémite et « nationaliste » prépare le levain d’où sortira l’affaire Dreyfus.

Là aussi, coïncidence significative, la première information publiée dans la presse sur « l’affaire » le fut dans la Libre Parole du 29 octobre 1894. Dès le 1er novembre 1894, elle titrait sur toute la longueur de la page : « Haute trahison. Arrestation de l’officier juif Alfred Dreyfus »

Et l’affaire Dreyfus servit de « toile de fond » à toute la période, entre fin 1894 et le 19 septembre 1899, lorsque le président de la République signe enfin la grâce de Dreyfus. Elle exacerbera les passions, et contribuera à pervertir l’idée de nation en France.

C’est dans ces années-là, en effet, que le « nationalisme » ou le patriotisme ne sont plus l’expression d’un vouloir-vivre en commun œcuménique, fondé sur le grand dessein d’une nation, au progrès de l’histoire universelle, mais deviennent l’adhésion a des valeurs irrationnelles de sang, de sol et de race. L’antidreyfusisme est une sorte d’ersatz de l’idée républicaine de nation, fondé sur « le culte du terroir », la « mystique de la race » et le pouvoir « offert aux militaires ».

C’est dans ce contexte « national » synthétique, fabriqué, très évidemment fabriqué, - en France, mais aussi en Allemagne - que l’Alsace-Lorraine, part du sol français pour les uns, extension légitime de l’Empire allemand pour les autres, devient une question insoluble qui ne peut être dénouée que par la guerre. Au-delà de l’intervention nécessaire en faveur d’un innocent qui « représente l’humanité bafouée », le vice-président du Sénat, Scheurer-Kestner, alsacien et protestant, est l’un des rares à mesurer cette dimension historique de l’affaire.

Quant au Consistoire, loin de soutenir le courageux combat de Bernard Lazare, il décide, sous l’influence d’Alphonse de Rothschild, qu’il est urgent de ne rien faire...

L’Affaire Dreyfus - rappelons que Dreyfus est accusé d’espionnage au profit de l’Allemagne, par un faux assez grossier de lettre entre l’attaché militaire italien Pannizardi et l’attaché militaire allemand von Schwartzkoppen - entretient donc le climat anti allemand, divise la France en deux à un moment où une grande politique continentale aurait été possible et jette la majorité des catholiques dans le même camp politique que les antisémites.

| "Outre la terrible injustice faite à un homme, l’affaire Dreyfus est un immense désastre politique et moral" |

Outre la terrible injustice faite à un homme, c’est un immense désastre politique et moral. Le curieux commandant Esterhazy, très vraisemblablement auteur du « faux » incriminant Dreyfus, ne travaillait certainement pas que pour lui-même. Si l’on s’en tient à l’adage « à qui profite le crime », il semble bien qu’il faille répondre « aux bellicistes français et à leurs amis britanniques ». Il a pu être ainsi soutenu que les provocateurs de l’époque - Esterhazy comme Drumont - auraient été stipendiés par le « parti britannique », voire par la banque Rothschild elle-même, thèse qui a pour mérite d’être tout à fait cohérente.

C’est en effet pendant les années de l’affaire Dreyfus que se tient le premier congrès sioniste mondial, en 1897 à Bâle. Or l’on sait le rôle joué dans ce mouvement par les services britanniques, qui espèrent tour à tour jouer la carte juive et la carte arabe au Proche Orient, et pour cela, encouragent les juifs d’Europe à s’installer en Palestine.

Les pogroms de Russie suscitent cette émigration vers une terre qu’on a décrit aux émigrants comme « déserte », et qui est l’une des - relativement - plus peuplées du Proche Orient. Mais l’on oublie la peur créée par les déchaînements racistes en France même, jusqu’aux véritables pogroms d’Alger, pendant la honteuse semaine du 18 au 25 janvier 1898.

Ce sont ainsi tous les paramètres du XXème siècle qui se mettent en place, et parmi eux le pire, celui d’une « nation » qui se définit nécessairement contre les autres, par exclusion, un « volks » irrationnel qui contribuera à jeter les nations d’Europe continentale les unes contre les autres - suivant le vœu de l’oligarchie britannique.

En même temps, dans ces années-là, sévit en France un affligeant bric-à-brac pseudo scientifique, issu du darwinisme revu par Spencer, de l’anthropologie et de la linguistique. L’anthropologie, partant de Broca et avec Vacher de Lapouge (L’Aryen, son rôle social, écrit en 1899) s’acharne à classer les races suivant les traits physiques, et la linguistique fournit le modèle de la « bipartition » entre Sémites et Aryens. L’élégant Paul Valéry fréquente les cimetières de la région de Montpellier, dont son maître Vacher de Lapouge mesure les crânes pour justifier ses thèses et répéter que « la plus belle conquête de l’homme ne fut pas le cheval mais l’esclave ». Sinistres années, où le « juif Dreyfus » travaille bien entendu pour l’Allemagne, où « Herr Jaurès mérite douze balles » et où l’on oppose les dolichocéphales aux brachycéphales, « inertes, médiocres, noirauds, courtauds, lourdauds ». On parle « d’empire mondial », de « race supérieure », de « teutons blonds » et de « fiers gaulois à tête ronde ».

L’irrationnel « nationaliste » - d’où naîtront les fascismes, rejoint alors le « militarisme », qui jouera un rôle si grand dans la grande illusion de 1940. L’on oppose le « soldat », qui « obéit d’instinct », à « l’intellectuel ratiocineur », à l’universitaire « toujours soumis à la culture germanique ».

Pour faire bonne mesure, un professeur à Sens, agrégé d’histoire, Gustave Hervé, popularise un anti-militarisme forcené au sein du parti socialiste. Ses articles dans le Pioupiou de l’Yonne et, à partir de 1906, dans La Guerre sociale, et son « antipatriotisme » lancé fin avril 1905 avec les procédés publicitaires les plus modernes, déchaînent la « réaction nationale » et le soutien à l’Armée dans le camp opposé. Ce provocateur deviendra d’ailleurs l’ennemi virulent de Jaurès et va-t-en guerre enragé en 1914...

A l’université, un retour à un spiritualisme « mystique » - par opposition au matérialisme affairiste « rad-soc » et « opportuniste » joue son rôle dans le grand orchestre « nationaliste » dont la musique reprend en 1905, s’amplifie à partir de 1911 et se déchaînera en 1914.

Blondel et Bergson en sont les figures de proue ; Bergson commence son cours au Collège de France en 1897 avec un extraordinaire succès mondain et un énorme battage journalistique : il promeut « l’élan vital » et réhabilite l’irrationnel, ouvrant la voie, comme Jaurès le pressentait, à toutes les aventures.

En même temps, un fort courant malthusien se développe et s’étend ; Bergson lui-même défend, après la guerre, en tant que président de l’institut international de coopération intellectuelle (IICI) la thèse suivant laquelle « la cause de la plus grave des guerres » est le surpeuplement. Il proposera de « frapper de taxes plus ou moins lourdes l’enfant en excédent, dans les pays où la population surabonde », de « rationaliser la production de l’homme ». C’est une erreur dangereuse, dira-t-il, « de croire qu’un organisme international (la SDN, nda) obtiendra la paix définitive sans intervenir, d’autorité, dans la législation des divers pays, et peut-être même dans leur administration ». Conception d’un impérialisme antinataliste et d’un droit d’ingérence qui incite à des rapprochements avec des faits hélas récents...

L’on est loin, très loin de « l’éducation de la démocratie » que voulait faire Gambetta. La préoccupation principale, au début du siècle, et de plus en plus au cours de ses premières années, est de ne pas briser le lien « sacré » qui rassemble les Français d’opinions différentes « au pied de la statue de Strasbourg ».

Le « parti financier » et ses tuteurs britanniques sont parvenus à créer le culte de masse qui soutient leur pouvoir, et qui mènera à la guerre.

L’offensive idéologique lancée en France contre l’esprit du christianisme revêt une portée plus fondamentale encore que celle ayant finalement perverti l’idée de nation. En comprendre l’objet suppose que l’on sorte du cadre institutionnel du débat - dans lequel il est habituellement posé - et que l’on aille à l’essentiel de l’engagement humain, politique, moral et religieux.

Léon XIII, dès son avènement, en 1878, tente justement de dépasser ce cadre institutionnel, et d’instaurer une entente entre l’Eglise et la République française : il s’agit de définir, pour les catholiques, une position à partir de laquelle ils acceptent clairement le cadre de la République tout en luttant vigoureusement pour les droits de l’Eglise.

Le Pape Léon XIII.

|

| Le Pape Léon XIII |

Si cette politique avait durablement réussi, c’en était fait de l’influence du libéralisme britannique en France, sinon en Europe.

Pour deux raisons : d’abord, la doctrine sociale de l’Eglise, telle qu’elle sera définie dans Rerum Novarum, était totalement incompatible avec le libéralisme économique et définissait un point sinon d’accord, du moins de convergence possible sur la « question sociale », entre chrétiens et socialistes. Le danger, pour un régime « affairiste » et probritannique, était immédiat : détaché de son enveloppe monarchiste et conservatrice, le message de l’Evangile redevenait « révolutionnaire ».

Ensuite, le message chrétien ainsi revivifié était résolument et absolument anti-malthusien ; or, le malthusianisme était une doctrine et une politique essentielle au libéralisme britannique. Remarquons, là encore, que la grande majorité des dirigeants socialistes, Jaurès en tête, étaient eux aussi résolument anti-malthusiens, contrairement aux « républicains opportunistes », aux radicaux et au mouvement de « libre pensée » triomphant dans le Grand Orient.

Plus profondément encore, comme Jaurès l’avait bien vu, la référence « chrétienne » - institutionnalisée ou pas - permet, au nom de principes fondamentaux et de l’existence en soi-même d’un « dieu intérieur », de contester les ordres et les opinions établies, et de ne pas se laisser entraîner par l’irrationnel des sectes ou des mouvements d’opinion. Or c’est bien sur la manipulation de cet irrationnel - avec toute la renaissance du spiritisme, du pseudo mysticisme et de l’occultisme - que comptaient, à Londres, à Paris et ailleurs en Europe, ceux qui entendaient imposer leur « culte de masse » permettant un contrôle social rigoureux.

Aussi, du point de vue de l’idéologie britannique, il fallait absolument empêcher cette « entente » entre la République française et l’Eglise catholique - ou du moins prévenir la diffusion d’un christianisme authentique en France.

La stratégie utilisée pour détruire l’effort de Léon XIII joua à la fois au sein de la République et au sein de l’Eglise. Au sein de la République, en excitant violemment l’esprit anticlérical, en faisant de l’anticléricalisme, pendant plusieurs années, une question obsédante et fondamentale. Une « base de masse » à cette agitation : le radicalisme, animé par le Grand Orient - qui avait supprimé dans sa constitution, en 1876, toute référence à l’existence de Dieu et à l’immortalité de l’âme - et relayé par des « sociétés de pensée » dont les buts sociaux légitimes s’unissaient à des « rituels » ridicules mais populaires : on faisait gras le Vendredi Saint pour affirmer sa liberté de conscience et on mangeait la tête de veau à l’anniversaire de la mort de Louis XVI !

Au sein du catholicisme, c’est la carte de l’irrationnel mystique qui était joué - dans lequel le bergsonisme tint un grand rôle - et des formes de dévotion populaire tout aussi irrationnelles que les laïques : miracles et prophéties, reliques et visions. En même temps, la Bonne Presse - dont le journal assomptionniste La Croix était le fleuron - dérivait dans l’antisémitisme et le militarisme forcené. Pierre Bailly y écrivait, par exemple, le 6 novembre 1894, « qu’ils (les juifs) sont maudits si nous sommes chrétiens (. . .) C’est un peuple déicide, qui a tué le Christ ». Cela ne pouvait que servir le projet de coupure de la France en deux, la déviation de l’idéal religieux se conjuguant à la promotion d’un nationalisme haïssant « l’autre » - juif ou allemand.

La France tombe dans le piège, après la mort de Léon XIII et la chute du ministère Méline. L’histoire mérite d’être rappelée, pour mesurer le mérite et la clairvoyance du pape, dont Jean-Paul II a repris le message aujourd’hui, en subissant des attaques venant de même origine.

A plusieurs reprises, entre 1878 et 1889, le pape avait laissé entendre que les catholiques français devaient accepter les institutions républicaines. Au lendemain des élections législatives de 1889, il intervient. Son objectif est d’affirmer la distinction du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel - que traditionnellement les catholiques français ne font pas - rompre la solidarité des catholiques français et de la monarchie et sauvegarder le Concordat et le budget des cultes menacés par l’agitation radicale.

Léon XIII ne parvient pas, pendant plusieurs mois, à trouver un membre de l’épiscopat français qui prenne une initiative d’ouverture.

C’est finalement le cardinal Lavigerie, archevêque d’Alger et de Carthage, très actif dans les missions outre-mer, fondateur des pères blancs qui, au terme d’entretiens avec le pape, accepte de parler.

Le 12 novembre 1890, accueillant l’état-major de l’escadre de la Méditerranée, il invite, à l’énorme surprise des officiers de marine monarchistes, les catholiques à accepter la République :

« Quand la volonté d’un peuple s’est nettement affirmée, que la forme d’un gouvernement n’a en soi rien de contraire, comme le proclamait dernièrement Léon XIII, aux principes qui peuvent faire vivre les nations chrétiennes et civilisées, lorsqu’il faut, pour arracher son pays aux abîmes qui le menacent, l’adhésion sans arrière-pensée à cette forme de gouvernement, le moment vient ( ... ) de sacrifier tout ce que la conscience et l’ honneur permettent, ordonnent à chacun de nous de sacrifier pour l’amour de la patrie. »

Le « toast d’Alger » esquisse les grands thèmes du ralliement : acceptation du suffrage universel et des institutions, refus de la politique du pire, lutte contre la désagrégation sociale, et patriotisme.

Au sein du monde catholique français, et notamment bien entendu, des monarchistes, l’hostilité l’emporte. C’est à partir de ce jour-là qu’une partie du clergé français - les évêques jugent pour la plupart l’intervention du cardinal Lavigerie dangereuse et inopportune - s’engage à rester sourde au message de Léon XIII.

L’archevêque de Paris, le cardinal Richard, en donne d’abord une interprétation tout à fait détournée de son sens. Puis se crée une « Union de la France chrétienne » dont les candidats s’identifient aux comités monarchiques du comte d’Haussonville, le représentant du comte de Paris.

« La doctrine sociale de l’Église, telle quelle sera définie dans Rerum Novarum, était totalement incompatible avec le libéralisme économique. »

|

| "La doctrine sociale de l’Église, telle quelle sera définie dans Rerum Novarum, était totalement incompatible avec le libéralisme économique" |