[sommaire]

Par Laurence Hecht,

Rédacteur en chef de 21st Century Science Technology

Abstraction faite de la psychose sur le réchauffement global, tous ceux qui étudient sérieusement la climatologie savent que la Terre est entrée depuis environ 2 à 2,5 millions d’années dans une glaciation marquée par la succession d’avancées et de retraits d’une calotte glaciaire partant de Groenland et s’étendant sur toutes les parties nord de l’Amérique du Nord et du continent eurasiatique.

Selon des données géologiques incontestables, il y a 12000 ans encore, une bonne partie de ce qui est aujourd’hui l’Allemagne, le nord de la France, les îles britanniques, la Scandinavie, la Pologne, d’autres parties de l’Europe de l’Est et la Russie étaient recouverts d’une calotte glaciaire d’une épaisseur estimée entre 1,5 et 3 kilomètres, de même que New York, Chicago et toute l’Amérique du Nord au nord de cette latitude. Aux Etats-Unis, les glaciers s’étendirent même plus au sud de cette masse à partir des Montagnes rocheuses et des Appalaches.

Tel dut être l’aspect de la terre pendant probablement au moins 100000 ans. Avant cela, pendant une courte période dite interglaciaire, un climat plus doux régnait, quelque peu similaire au nôtre, succédant à une longue période d’avancée glaciaire. Selon les estimations de géologues et de climatologues, le dégel qui nous a donné la géographie actuelle et qui a fait apparaître les Grands lacs aux Etats-Unis, ne prit fin qu’il y a 8000 ou 9000 ans environ. Cette période vit d’importantes transformations géographiques, façonnant l’état des continents, y compris leurs frontières.

La glaciation ne provoque pas la montée du niveau de la mer, mais plutôt son recul, et expose donc de vastes étendues du plateau continental. Le volume d’eau gelé, que ces glaciers continentaux devaient contenir à l’époque, permet de penser que le niveau marin était de 90 à 122 mètres plus bas en période d’avancée glaciaire. Par conséquent, une bonne partie de la civilisation côtière de ces 100000 dernières années ou plus, se situe au large des côtes, submergée par des dizaines de mètres d’eau de mer.

Cela pourrait-il se reproduire aujourd’hui ? La théorie la plus plausible de la cause des glaciations, celle de la détermination astronomique, suggère que la réponse est oui.

Un article paru dans l’édition en ligne du quotidien russe La Pravda du 11 janvier titrait : « La Terre au bord d’une nouvelle glaciation ». De nombreux indices, y compris la récente vague de froid et une période de faible activité des taches solaires (minimum solaire), qui peuvent contribuer au début d’une glaciation, indiquent la possibilité que notre planète se dirige vers une période de refroidissement sérieux. Ce sera peut-être le début d’une période de plusieurs centaines d’années, un petit âge glaciaire, ou celui d’une progression glaciaire totale pouvant durer 100000 ans. C’est ce qu’affirment les experts russes.

La théorie orbitale du climat

D’après la théorie la plus cohérente expliquant l’avancée et le retrait des calottes glaciaires, ce phénomène serait dû à des modifications de la relation orbitale de la Terre au Soleil, ce qui fait varier la quantité de rayonnement solaire (insolation) atteignant les régions les plus au nord.

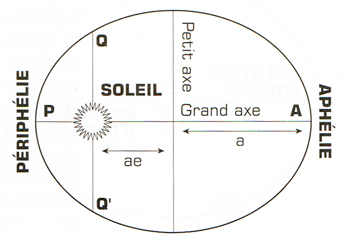

Dans cette relation Terre-Soleil, il existe trois cycles majeurs, dont la découverte fut le sous-produit du travail de Johannes Kepler qui prouva que l’orbite terrestre n’est pas circulaire, mais elliptique, la différence entre la distance la plus rapprochée et la plus éloignée du Soleil se situant entre 5 et 6 millions de km.

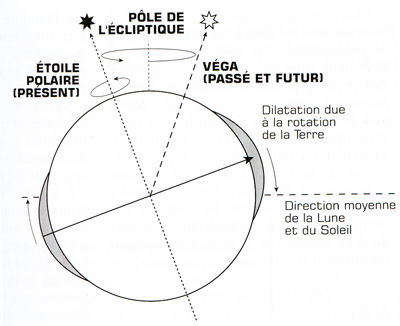

Le premier de ces cycles, la « précession des équinoxes » (le lent changement de direction de l’axe de rotation de la Terre), était connu dès le début des temps des astronomes védiques en Inde. C’est un cycle d’environ 26000 ans, produit par l’oscillation de l’axe terrestre (un peu comme une toupie).

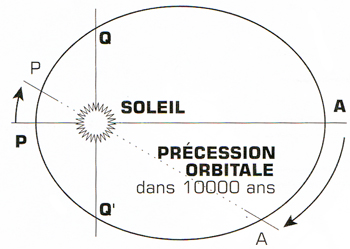

Si on le corrige pour tenir compte d’un autre phénomène, dit « l’avance du périhélie », cela signifie qu’à peu près tous les 21000 ans, l’inclinaison de l’axe terrestre est tel que dans l’hémisphère nord « l’été » intervient lorsque la Terre se trouve au point le plus éloigné du Soleil.

Les deux autres cycles sont, premièrement, les variations de l’angle d’inclinaison de l’axe terrestre, dite « obliquité », qui varie entre 22 et 24,5 degrés environ sur un cycle de 40000 ans. Deuxièmement, les variations de la forme de l’orbite elliptique elle-même, qui peut être plus ou moins étirée, de la plus circulaire à la plus elliptique. Ce dernier cycle, qu’on appelle « l’ellipticité », est plus compliqué à estimer, mais arrive à son point maximum à peu près tous les 100000 ans.

L’idée que l’astronomie dicte sa loi au climat fut réexaminée en 1830 par l’astronome anglais John Herschel, fils du musicien allemand Wilhelm Herschel qui émigra en Angleterre au XVIIIe siècle et y fonda l’astronomie moderne.

Un peu plus tard, après avoir étudié l’avancée et le retrait de glaciers alpins, le scientifique américain né en Suisse, Louis Agassiz, estima pour sa part que de tels mouvements pouvaient également se produire à une échelle plus vaste et donner naissance à des calottes glaciaires continentales, ce qui expliquerait de nombreux phénomènes géologiques jusque-là sans réponse.

D’autres tentatives d’expliquer l’origine astronomique de l’activité glaciaire globale seront entreprises par le mathématicien français Joseph Adhémar (1842) et plus tard, au XIXe siècle, par l’autodidacte écossais James Croll.

La version moderne de la théorie remonte à Vladimir Koeppen, un astronome-météorologue né à Saint-Pétersbourg et formé à l’université d’Heidelberg, en Allemagne. Il travaille à l’Observatoire de la marine allemande de Hambourg lorsqu’il reconnaît pour la première fois que ce n’est pas un hiver extrêmement froid, mais plutôt un été frais, qui provoque une avancée glaciaire. Si la quantité de rayonnement solaire captée pendant les étés courts des latitudes septentrionales, est insuffisante pour faire fondre la neige et la glace, formées pendant l’hiver, les glaciers s’étendront. Si cela se produit d’année en année, la calotte prend sa propre dynamique d’évolution, faisant de sa forte réflectivité de la lumière solaire un bouclier protecteur pour conserver l’air frais alentour.

Koeppen et son gendre, Alfred Wegener, réputé surtout pour sa théorie de la dérive des continents, commenceront à conceptualiser les variations de rayonnement solaire qui se produiraient lorsque ces trois cycles de variation orbitale sont pris en compte. Pour comprendre le début d’une glaciation, disent-ils, il faut considérer la relation Terre-Soleil comme suit : lorsque « l’ellipticité » de l’orbite est au maximum (autrement dit, l’aphélie est à sa plus grande distance possible du Soleil), l’axe terrestre est disposé de telle façon, dans le cycle de précession, que l’été dans l’hémisphère nord a également lieu dans l’aphélie.

Voilà à l’heure actuelle la position orbitale dans laquelle se trouve la Terre par rapport au Soleil. Le rayonnement solaire moindre qui en résulte fera que la neige et la glace accumulées au cours de l’hiver précédent ne fondront pas complètement. Si l’on y ajoute obliquité moindre de l’axe terrestre, ce qui réduit encore plus le rayonnement solaire, on arrive à une croissance grandissante de la calotte glaciaire.

En 1920, Koeppen gagne le soutien du mathématicien serbe Milutin Milankovitch, qui avait élaboré avec une précision mathématique la théorie astronomique du climat, prévoyant à quels moments les trois vagues cycliques se recoupant (précession, obliquité, ellipticité) tendraient à se renforcer ou à s’annuler. Ses résultats indiquent que c’est le cycle de 40000 ans qui serait prédominant.

Peut-on dater les glaciations ?

Grâce au développement de la spectrométrie de masse qui permet de mesurer la masse mono-isotopique des molécules, un spécialiste de la chimie physique, Harold Urey, examine la possibilité que le rapport entre les deux principaux isotopes de l’oxygène, présents dans l’atmosphère, puisse donner des indices sur les températures du passé. Il part de l’hypothèse selon laquelle le rapport entre l’isotope le plus lourd (oxygène-18), et l’isotope le plus courant (oxygène-16) à la surface de la mer, fluctuera suivant la température de l’eau de surface.

Urey pensait qu’une étude attentive de ce rapport dans les coquilles de mollusques, qui forment leur coquille de carbonate de calcium à partir de l’oxygène disponible dans l’eau, pourrait indiquer la température de l’eau au moment de la formation. En période plus chaude, croyait-on, l’évaporation de l’eau de surface tendrait à provoquer une augmentation de l’isotope le plus lourd. Peut-être, raisonnait Urey, les rapports isotopiques recelés dans les couches de coquilles abandonnées formant le fond de l’océan pourraient témoigner des températures marines passées.

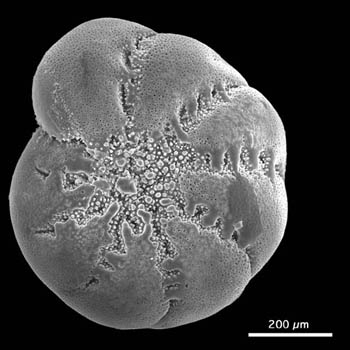

Cette théorie comporte bien des « si », mais elle sera poursuivie avec persistance à partir des années 1950, par un micro-paléontologue formé en Italie, Cesare Emiliani, qui avait collaboré avec Harold Urey au laboratoire Argonne, à Chicago. Il choisit certaines espèces de foraminifères, de petits organismes marins formant une coquille (dits « tests »), qu’il juge particulièrement bien adaptés à l’analyse des isotopes d’oxygène, pour déterminer des climats passés. Les conclusions qu’il tirera quant à la datation des glaciations seront contestées par les grands océanographes, car elles contredisent leurs études sur les « carottes » au fond des océans. Sa méthode est également critiquée au motif qu’il n’est pas prouvé que les microorganismes en question se sont formés suffisamment près de la surface pour refléter des variations du rapport isotopique.

Vers 1968, un jeune océanographe et climatologue, Nicholas Shackleton (petit-neveu du célèbre explorateur arctique du même nom), propose une interprétation un peu différente pour l’isotope d’oxygène. Son idée est que le rapport isotopique correspondrait non pas à la température de l’eau, mais au niveau de la mer ; pendant des périodes d’avance glaciaire, où un important volume d’eau de mer est gelé dans les calottes continentales, la teneur en oxygène-18 de l’eau restante serait plus élevée. Dans ce cas, on pourrait le détecter dans les couches de foraminifères, dans les carottes du fond. Là encore, cela fait beaucoup de « si », mais pour étayer son hypothèse, Shackleton examine les rapports isotopiques des neiges dans des régions alpines et arctiques, ainsi que d’autres facteurs.

Pendant la décennie 70, un programme d’études océanographiques financé par la National Science Foundation américaine, le CLIMAP, recueillit un nombre important de carottes océaniques (échantillons de roche ou de sédiment marin) dans différentes mers du monde.

Toutefois, le programme s’appuyait sur des approches statistiques erronées de modélisation de la circulation atmosphérique globale, approches remontant aux efforts de John von Neumann pour appliquer des modèles informatiques à l’étude de la modification météorologique. Néanmoins, l’analyse des rapports isotopiques de foraminifères provenant des carottes océaniques, menée par une équipe du laboratoire géologique Lamont-Doherty, indiquait une cyclicité de 100000 ans. John Imbrie, qui dirigeait les programmes informatiques analysant les données, fut le premier à conjecturer que les cycles orbitaux de Milankovitch expliqueraient les périodicités.

Dans le magazine Science de décembre 1976 parut une communication faisant date, signée Hays, Imbrie et Schackleton, intitulée « Variations de l’orbite terrestre : le stimulateur des glaciations ». Ses auteurs y suggèrent que l’avancée et le retrait des calottes glaciaires sont déclenchés par des modifications des paramètres orbitaux de la Terre. Ils n’excluent pas la présence d’autres facteurs renforçant les variations relativement faibles du rayonnement solaire, tout en maintenant que celles-ci en sont la principale cause. Suivant la théorie des cycles orbitaux, les échantillons des fonds marins indiquent qu’une glaciation majeure apparaît environ tous les 100000 ans, suivie d’une courte période d’interglaciation, soit une fonte d’une durée de 10000 à 20000 ans.

Selon les calculs d’astronomes, l’interglaciation actuelle, qui a commencé il y a quelque 11000 ans, pourrait s’inverser à tout moment. En effet, la Terre se trouve dans une période de refroidissement depuis plus de 6000 ans. La température estivale maximale dont se régalait l’Europe ces 10000 dernières années, remonte à 6000 av. J.C. En Amérique du Nord, où le retrait des glaciers était plus lent, le maximum fut atteint vers 4000 av. J.C. Ces estimations, s’appuyant sur une multitude d’éléments venant des domaines géologiques, botaniques et autres, sont cohérentes avec la théorie orbitale du climat, car dans l’hémisphère nord, l’été se trouvait alors à un point de l’orbite terrestre bien plus rapproché du Soleil qu’à l’époque actuelle.

Le mythe du réchauffement climatique

Selon les indices paléontologiques, une glaciation menant à la formation d’une nouvelle calotte glaciaire peut se manifester soudainement. De même, l’alternance entre phase chaude et phase froide peut surgir avec une vitesse étonnante, comme ce fut le cas pour le « petit âge glaciaire » qui dura de 1300 à 1850 de notre ère, et qui se reproduit peut-être actuellement. Si la théorie de la détermination orbitale est exacte, nous devrions prendre très au sérieux l’imminence d’une nouvelle glaciation. Nous l’avons effectivement fait dans les années 1970, pendant une courte période.

Cependant, d’autres forces étaient à l’oeuvre. Les décideurs politiques affiliés à l’oligarchie financière anglo-hollandaise entendaient exploiter le dégel des relations américano-soviétiques, consacré par le Traité de limitation partielle des essais nucléaires de 1963, pour assurer le démantèlement graduel des capacités de recherches scientifiques des grandes puissances, notamment des Etats-Unis.

Pour cela, il fallait dresser l’opinion publique contre l’idée de progrès scientifique. Tel avait été le but de la campagne de peur contre les essais nucléaires, dirigée par les réseaux de Bertrand Russell, puis par une succession d’escroqueries dites « écologiques », à commencer par la diffusion massive, en 1962, du livre Silent Spring de Rachel Carson.

En 1975, un an avant la publication dans Science de l’article promouvant la théorie orbitale du climat, une conférence organisée par l’Association américaine pour le Progrès de la science (AAAS), sous la présidence de Margaret Mead, avait scellé le sort de la théorie astronomique. Mme Mead et le co-organisateur de la conférence, William Kellogg, du RAND, avaient convenu que les phénomènes climatiques seraient officiellement interprétés selon la théorie du réchauffement climatique dû au gaz carbonique, théorie devenue dominante.

Pour amener l’opinion publique à rejeter le développement scientifique, plutôt que d’évoquer une nouvelle glaciation, il était bien plus efficace de mettre le danger du réchauffement climatique sur le compte de l’activité industrielle humaine, notamment le gaz carbonique libéré par les combustibles fossiles.

Cette conférence avait pour thème « L’atmosphère est en danger et pose des dangers ». Les scientifiques, y laissait-on entendre, devaient moins se préoccuper d’idées complexes et de précision, que de simplifier, voire, le cas échéant, fausser leurs conclusions, afin de mieux mobiliser les décideurs politiques et l’opinion publique contre les dangers imputés aux gaz à effet de serre. Autrement dit, une tentative flagrante d’utiliser la science pour faire passer un agenda de réduction démographique et mettre un terme à la prolifération du progrès scientifique et industriel.

Parmi les participants, il y avait trois élèves du malthusien Paul Ehrlich. L’un d’entre eux, un climatologue de Stanford, Stephen Schneider, reflètera l’esprit de cette conférence dans une interview accordée en 1989 au magazine Discover :

Pour captiver l’imagination du grand public, (...) nous devons offrir des scénarios qui font peur, faire des déclarations dramatiques simplifiées et éviter de mentionner les doutes que nous pouvons avoir. (...) Chacun d’entre nous doit décider du bon équilibre entre efficacité et honnêteté.

Aveu qui en dit long sur l’éthique des protagonistes du réchauffement climatique…

Voilà l’origine de la campagne d’Al Gore et Cie. Jusque-là, la théorie du réchauffement climatique provoqué par l’homme n’avait pas eu grand succès. Dès les années 1890, certains conjecturaient que le dioxyde de carbone émis par l’industrie humaine pourrait avoir un impact sur le climat, mais les tentatives répétées de le mesurer ne démontraient pas d’effet significatif. Pour fomenter une psychose sur le réchauffement climatique, il fallut mobiliser des ressources et du financement à une échelle sans précédent, destinés aux universités et aux institutions. Au début de la décennie 90, les dépenses à cet effet atteignaient des milliards de dollars par an. De 2001 à 2007, l’argent public annuel dépensé pour répandre la peur d’un réchauffement climatique dépassa le seuil des cinq milliards de dollars.

La fin de l’arnaque

La brève période de réchauffement en quelques parties du globe, depuis la moitié des années 1970 jusqu’en 1998, contribua à nourrir la peur chez une population crédule et de plus en plus dépourvue de jugement scientifique. Mais aujourd’hui, c’est terminé. Dans la décennie suivant 1998, la température moyenne au niveau du globe a chuté d’environ 0,6°C, annulant l’entièreté de l’augmentation de la température moyenne enregistrée au cours du siècle précédent. C’est ce qui ressort de l’analyse des données par satellite du Centre d’études spatiales Marshall. Récemment, l’indice de l’activité des taches solaires, qui mesure le rayonnement calorifique du Soleil, a atteint son plus faible niveau depuis 1913.

Outre les variations de la configuration orbitale, le Soleil lui-même affecte le climat, à la fois directement, sous forme de chaleur, et indirectement. A titre d’exemple, le vent solaire (le courant de particules chargées s’échappant du Soleil) a un effet sur l’intensité du rayonnement cosmique. Ce rayonnement, a-t-on récemment démontré, joue un rôle essentiel dans le processus de formation des nuages. Si, à cause d’une moindre activité solaire, un rayonnement cosmique accru pénètre dans l’atmosphère, cela peut se traduire par une plus forte couverture nuageuse et donc un refroidissement accentué.

On sait que le Soleil suit un cycle de onze ans durant lequel son activité s’accroît puis décroît. Cependant, dans le cycle récent, l’activité a été si faible que certains experts craignent que nous entrions dans un nouveau « Minimum de Dalton », référence à la période de 1790 à 1830, le « petit âge glaciaire » où l’activité solaire était en comparaison plus faible. L’astronome Khabibullo Abdusamatov, de l’Observatoire Pulkovo en Russie, a prévu en 2005 que l’activité solaire était sur le point de décroître, amenant un refroidissement. Et en 2008, Oleg Sorokhtine, de l’Académie russe, conseilla de « stocker des manteaux de fourrure », prévoyant un strict minimum solaire d’ici l’an 2040, suivi d’une période de glaciation.

Soyons clairs. Le but de la psychose sciemment entretenue sur le réchauffement planétaire est, en fin de compte, de réduire la population mondiale. Les initiateurs de ce genre de campagne, comme les co-fondateurs du World Wildlife Fund, le prince Philip d’Angleterre ou le prince Bernhard des Pays-Bas (un ancien officier SS) ne s’en cachent pas.

Cessons d’être les dupes de ces campagnes d’horreur, derrière lesquelles se dissimulent des objectifs inavouables. Un retour au concept de progrès scientifique fournirait à l’humanité les meilleurs moyens de traiter tout défi futur menaçant sa survie, que ce soit le changement climatique, de nouvelles maladies ou toute autre menace non encore envisagée.