[sommaire]

Introduction

par Jacques Cheminade

Une certaine qualité d’esprit est nécessaire pour faire face à la situation actuelle du monde. De l’expression sociale de cette qualité, de notre capacité à l’exprimer pour l’avantage d’autrui, dépend la direction que nous pourrons donner aujourd’hui au cours des événements de notre histoire.

A un moment comparable et tout aussi décisif, celui de la Révolution française, le grand poète allemand Friedrich Schiller publia ses Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme. Dans sa quatrième lettre, il nous dit : « Or il y a deux façons pour l’homme d’être en opposition avec lui-même : il peut l’être à la manière d’un sauvage si ses sentiments imposent leur hégémonie à ses principes ; à la manière d’un barbare si ses principes ruinent ses sentiments. » Il ajoute plus loin que pour être « capable et digne d’échanger l’Etat de la nécessité contre l’Etat de la liberté », l’être humain doit faire passer le chemin de la raison par son cœur.

Cette éducation du caractère par l’accord entre la raison et l’émotion, ou plutôt par l’effort que nous mettons à manifester leur harmonie préétablie, est au fondement de ces « Lumières de l’Est », de la grande Renaissance judéo-allemande du XIXe siècle. Dans sa Jérusalem, Moses Mendelssohn refuse de se laisser enfermer dans un ghetto intellectuel, quel qu’il soit, et relativise les dogmes qui ne sont qu’autant de voies, également respectables quoique différentes, pour s’élever jusqu’à Dieu. La même leçon est donnée par son ami Lessing dans Nathan le sage, un dialogue des religions dans lequel l’anneau convoité par tous est offert à chacun pourvu qu’il porte sa religion à son point de perfection propre.

Moins connus, les dialogues de Ernst et Falk posent la même question en termes politiques. A Ernst qui veut s’opposer aux maux inévitables de l’Etat au nom d’une formule idéale, (le « barbare » de Schiller), Falk répond que la prétention à l’hégémonie est parfaitement étrangère à l’homme naturel. Son projet, comme celui de Schiller, est de retrouver le fonds commun de l’humanité « sous l’écorce » des appartenances – sociale, nationale ou religieuse – sans toutefois céder à la tentation de supprimer les différences et les divisions, car elles sont inhérentes à la réalité même de l’homme comme de l’Etat. Falk, au nom d’une raison fraternelle, ne veut en aucun cas imposer un modèle mais « favoriser la germination », faire naître le sentiment, « le transplanter, en ôter les mauvaises herbes et les feuilles ». Cette métaphore du jardinier rejoint celle de la maïeutique de Socrate : une société devient belle et vraie si chacun de ses membres s’efforce de susciter en l’autre le meilleur de lui-même, par l’exemple d’une pensée à l’œuvre. Ce travail ne se fait pas dans l’abstraction, la recherche de formules, mais dans le concret de la recherche commune de la vérité.

Aujourd’hui, alors que l’on attise à nouveau les conflits entre religions, les réduisant à l’hégémonie de leurs dogmes, la leçon de Mendessohn, Lessing et Schiller nous est plus que jamais nécessaire. Mendelssohn refuse à la fois de se convertir à une religion qui n’est pas celle de ses pères (le sens de la continuité du judaïsme lui est vital), mais il rejette aussi les principes théocratiques et ethnocentriques des rabbins extrémistes d’alors. Il plaide donc pour une entière séparation de l’Eglise et de l’Etat en même temps que pour une absolue liberté de conscience.

Judaïsme, christianisme et islam sont ainsi faits, nous en sommes convaincus, pour s’entendre si, au-delà des querelles de dogme, on en retient la volonté commune de connaître le vrai et de l’exprimer sous forme d’une société dans laquelle la capacité de connaître, de comprendre et de partager se trouve toujours en devenir : une société de justes toujours en cheminement. Ce qui divise est la prétention oligarchique à l’hégémonie, la volonté d’exercer son empire sur l’autre au lieu d’éveiller en lui le bien.

C’est ainsi que juifs et musulmans pourront redéfinir une capacité de vivre ensemble, en sortant de la fatalité complaisante entre bourreau et victime, chacun prétendant être victime pour se donner le droit d’agir en bourreau. Ce qui s’est passé à Gaza est exemplaire de ce viol de la raison et du sentiment, tout comme les formules infantiles d’exécration de l’autre, qui prétendent résoudre le dilemme de l’altérité par son élimination.

Ces « Lumières de l’Est » venues du XVIIIe siècle doivent donc être rallumées aujourd’hui pour éviter le pire, en Asie du sud-ouest et dans le monde. C’est la raison politique pour laquelle nous publions ces textes, en ajoutant qu’un ingrédient est nécessaire et même indispensable pour réussir : l’humour yiddish du Tèvié de Sholem Aleichem ou celui de Nasr Eddin, son frère musulman, car le rire et la musique sont ce qui nous permet de nous entendre d’abord. Ils sont à la source des idées – c’est ce qui rassemble aussi ces textes – car ils posent entre contrepoint et éclat le paradoxe de l’Un et du Multiple, des voies nécessairement multiples pour marcher vers une vérité toujours à rechercher.

L’article qui suit, de David Shavin nous donne un magnifique sens de ce que peut être une vie consacrée à une culture exaltant en l’homme ce qu’il a de plus humain : ses pouvoirs créateurs, lorsqu’ils sont mis au service de l’amour de l’humanité. Cet article serait incomplet, cependant, si nous ne replacions la vie des Mendelssohn dans le contexte du courant de pensée qui inspira la Révolution américaine.

Moins connu que Félix, son grand-père, Moses Mendelssohn (1729-1786), le grand philosophe allemand d’origine juive, contribua à créer, avec l’écrivain Gotthold Lessing, les conditions de la renaissance culturelle allemande du XIXe siècle. En amenant les penseurs de l’époque à se ressourcer dans la Grèce de Socrate et de Platon, Moses Mendelssohn fut à l’origine du mouvement de pensée qui nous donna ces grands poètes, philosophes et savants que sont Goethe, Friedrich Schiller et les frères Guillaume et Alexandre de Humboldt, remarquable philologue pour le premier, célèbre naturaliste, géographe et explorateur pour le second.

Ce courant reste toutefois indissociable des cercles qui, en Europe, ont inspiré et soutenu la Révolution américaine. Mendelssohn fut fortement influencé par le philosophe allemand Gottfried Leibniz, qui inspira les Pères fondateurs de l’Amérique lorsque, dans la Déclaration d’indépendance, parmi les droits inaliénables des citoyens, ils remplacèrent le « droit à la propriété » de Locke par le droit à la poursuite du bonheur. Tous ces littéraires et savants ont également appuyé la Révolution française, jusqu’à ce qu’elle tourne à la jacquerie puis à la dictature. Au moment où les Etats-Unis menacent de sombrer, victimes des dérives culturelles et financières de ces quarante dernières années, en entraînant le monde dans leur sillage, il est essentiel de réfléchir, une fois de plus, au rôle que doit jouer la culture dans la fondation d’une véritable République.

Felix Mendelssohn : une "âme esthétique" selon Schiller

par David Shavin

Felix Mendelssohn Bartholdy illustre parfaitement cet esprit universel auquel Friedrich Schiller se référait en parlant des Grecs. Sa musique est à la fois élevée et passionnée (contrairement à ce qu’en pensait Richard Wagner). En outre, il peignait avec talent, lisait Platon dans l’original, jouait des pièces de théâtre (avec une prédilection pour Shakespeare), traitait ses semblables avec la même grâce qui imprègne ses oeuvres musicales... et il paraît qu’il battait tous ses amis en natation !

Avec Edgar Allan Poe et Abraham Lincoln, deux Américains dont on célèbre cette année aussi le bicentenaire de la naissance, Felix Mendelssohn partageait cette qualité essentiellement « américaine » consistant à mettre à contribution son héritage positif sans se laisser dominer par lui.

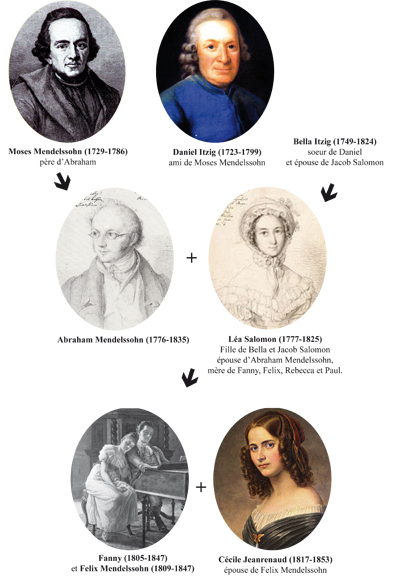

Son grand-père, Moses Mendelssohn, parvint à sortir du ghetto pour faire revivre la pensée du plus grand penseur allemand, Gottfried Wilhelm Leibniz, et avec son collaborateur et ami Gotthold Lessing, infuser à la langue allemande profondeur, ironie et humour. Cependant, on néglige souvent l’influence de sa mère, Lea Salomon, petite-fille d’un bon ami de Moses Mendelssohn, Daniel Itzig. Du jardin de son grand-père où elle grandit, Lea écrivait :

Ici, j’appris à comprendre et apprécier les avocats de la liberté, la justice et la vérité ; j’imagine même que les faibles notes que mes doigts amateurs produisent ici sont plus mélodieuses et pures.

Plusieurs filles d’Itzig, dont la mère de Lea et deux de ses tantes, défendirent et encouragèrent activement l’oeuvre de Jean-Sébastien Bach. Lea elle-même grandit avec le Clavier bien tempéré de Bach, et elle dit de son premier bébé qu’il avait des « doigts faits pour les fugues bachiennes ». Lea était aussi une grande admiratrice de Schiller. A l’âge de 22 ans, elle écrit à un ami qui n’est pas d’accord avec Les Piccolomini de la trilogie de Wallenstein :

De mon modeste avis, c’est un chef d’œuvre. L’abondance de la pensée, le charme de l’expression, la noble simplicité et la beauté poétique, mariés à un thème des plus intéressants, resteront pour longtemps inimitables et inégalés. Mais si vous voulez tout désapprouver, je sais que votre œil critique épargnera au moins Thekla de l’injustice. Ce caractère sublime, céleste ! (...) Vous ne pouvez résister à cet ange de la lumière et de la grandeur humaine !

Ou encore :

Je vous en prie, ne citez pas le [public] comme une autorité contre les mérites de Wallenstein. (...) Si le héros de Schiller est impuissant face à son destin, c’est en raison de sa propre superstition, qui l’empêche de voir la catastrophe imminente avant qu’il ne soit trop tard.

Si l’optimisme, la beauté et la grâce de Félix reflètent son éducation esthétique, on le doit beaucoup à Lea. Elle éleva ses quatre enfants avec Bach et Schiller. Son petit-fils, Sébastien Hensel, dira d’eux :

Les petits-enfants de Moses Mendelssohn connaissaient bien les écrits de Lessing et de Goethe, mais ceux de Schiller étaient constamment présents dans leur esprit.

Missionnaires de Bach

Félix et sa sœur Fanny, de trois ans son ainée (celle qui avait les doigts faits pour jouer Bach), furent, dès l’adolescence, des missionnaires de l’art scientifique de Bach, tel que Beethoven l’avait développé. A treize ans, voulant faire une surprise à son père, Fanny joua le Clavier bien tempéré par cœur. Quant à son frère, parvenu à cet âge, il fut appelé à expliquer à Goethe la beauté de la musique de Beethoven. Trois ans plus tard, en visite à Paris, il écrit à Fanny :

Tu m’écris que je dois me poser en missionnaire et faire aimer Beethoven et Bach à Onslow et à Reicha : c’est ce que je tente de faire. Mais sache donc, chère enfant, que les gens ici ne connaissent pas une note de Fidelio ! Que pour eux, Sébastien Bach n’est qu’une perruque bourrée de science ! (...) Dernièrement, à la demande de Kalkbrenner, j’ai joué les préludes [de Bach] pour orgue, en mi et en la mineur, que les gens trouvèrent « très mignons ». L’un des auditeurs remarqua même que les premières mesures du prélude en la mineur, avaient une singulière ressemblance avec le duo favori d’un opéra de Monsigny : je n’en revenais pas !

Quelques mois plus tard, Félix offre à Fanny, pour son vingtième anniversaire, la sonate Hammerklavier de Beethoven (op. 106), l’une des plus difficiles à jouer. Il l’accompagne d’une lettre dans laquelle il fait parler Beethoven à Fanny, montrant avec humour combien ils se considéraient comme bien trop solitaires dans leur tâche.

« Ma jeune femme estimée ! La nouvelle du service que vous m’avez rendu résonne jusqu’à Vienne. (...) Lorsque je rencontre des personnes qui embrassent ma musique, et ainsi les secrets les plus intimes de mon âme ; lorsque ces personnes traitent amicalement le vieillard solitaire que je suis de manière amicale, elles me rendent un service pour lequel je leur suis reconnaissant. De telles personnes sont de véritables amis. (...) En raison de cette amitié, je prends la liberté de vous envoyer ma Sonate en si bémol majeur, Opus 106, à l’occasion de votre anniversaire, avec mes sincères félicitations. Je ne l’ai pas créée pour jeter de la poudre aux yeux des gens : jouez-la seulement lorsque vous disposez d’un temps suffisant, car elle a besoin de temps, elle n’est pas parmi les plus courtes ! Mais j’avais beaucoup à dire. (...)

« En outre, je prends particulièrement plaisir à offrir une sonate écrite non pas pour le pianoforte [le terme italien], mais pour le Hammerklavier [le terme allemand] à une dame aussi allemande, d’après les descriptions que j’ai entendues de vous. »

Pour les deux jeunes Mendelssohn, il va de soi que le développement de leurs facultés intellectuelles et de leur sens de la beauté devait s’insérer dans le processus plus large de développement de la culture et de la nation dans son ensemble. Tous deux étaient sûrs de reconnaître chez Beethoven le même patriotisme intelligent. Lorsque Beethoven s’éteint en 1827, à l’âge de 56 ans, Félix compose son premier quatuor à cordes (op. 13), qui s’appuie sur son étude des derniers quatuors à cordes de Beethoven et reflète sa maturité intellectuelle. Le traitement remarquable de la fugue dans l’Adagio con lento par ce jeune homme de 18 ans, est du pur Bach, mais avec des oreilles ayant appris de Beethoven.

Le fils de Fanny, Sébastien Hensel, décrit la situation :

A cette époque [1828], les plus grands chefs d’œuvre légués par Bach et Beethoven demeuraient un trésor ignoré. Les meilleures têtes de la musique commençaient juste à s’apercevoir qu’il faudrait faire quelque chose pour faire connaître ce trésor, et que telle était peut-être la plus grande tâche musicale de l’époque. (...) Outre ses propres créations, Félix y œuvra sérieusement et consciencieusement, durant toute sa vie, et si Bach et Beethoven appartiennent désormais [1869] au patrimoine commun de la nation allemande, c’est en grande partie grâce à ses efforts.

Bach : intellect ou passion ?

1829 marqua le centenaire non seulement de la naissance du grand-père de Félix, Moses Mendelssohn, et de son collègue et ami, Lessing, mais aussi de la Passion selon saint Mathieu de Bach. En 1828, Felix et Fanny passent leurs samedis à répéter l’œuvre du grand maître avec des amis en vue d’une présentation future. Simultanément, Félix compose et dirige une Grande cantate de soixante-quinze minutes pour fêter la naissance, trois siècles auparavant, de l’artiste allemand Albrecht Dürer. Ensuite, à la demande d’Alexander von Humboldt, il compose en septembre de la même année une cantate pour le Congrès scientifique de Berli

Humboldt se rend régulièrement chez les Mendelssohn, où le père de Félix, Abraham, a installé dans le jardin un laboratoire non ferreux pour étudier le géomagnétisme, dans le cadre du célèbre projet de Gauss et de Humboldt. Plus de quarante ans auparavant, Moses Mendelssohn avait enseigné Leibniz à Alexander von Humboldt, son frère Wilhelm et Joseph Mendelssohn, le frère d’Abraham qui, lui, n’avait que neuf ans à l’époque. (Ces cours furent publiés plus tard sous le titre Morgenstunden.)

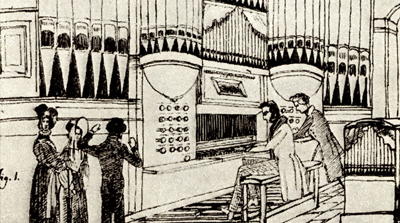

Maintenant, Félix assiste aux cours de Humboldt sur la géographie physique à l’université, que Fanny a, elle aussi, l’occasion de suivre lors d’une deuxième série de cours à la Singakademie, ouverts à tous. Pouvaient y assister, écrit-elle, « le roi et toute la cour, des ministres, généraux, officiers, artistes, écrivains, étudiants et dames, et même votre indigne correspondante. (...) Les cours sont véritablement très intéressants. Les hommes peuvent rire tant qu’ils voudront, mais il est excellent que nous aussi ayons l’occasion d’écouter des hommes intelligents. Nous nous réjouissons de ce bonheur. (...) Nous écoutons une autre série de cours (...) sur la physique expérimentale. Ces cours aussi sont surtout suivis par des dames. »

Fanny décrit les progrès de Félix à la fin de sa dix-neuvième année, peu avant son exécution révolutionnaire de la Passion selon saint Mathieu de Bach, alors que son frère cadet et élève commence à la dépasser :

Je ne doute guère qu’à chaque œuvre nouvelle, Félix devient plus clair et plus profond. Ses idées suivent une direction de plus en plus assurée, il marche fermement vers un but qu’il s’est fixé et dont il est clairement conscient. Je ne saurais définir ce but (...) peut-être parce que je ne peux qu’observer ses progrès avec amour, et non le devancer sur les ailes de la pensée et prévoir son but. Il est en possession de tous ses talents, et élargit tous les jours son domaine, commandant comme un général tous les moyens de développement que l’art puisse lui offrir.

Puis, en mars 1829, Félix dirige les célèbres exécutions de la Passion selon saint Mathieu. Fanny raconte :

Ce que nous ne regardions que comme une lointaine possibilité est aujourd’hui réalité, la Passion est entrée dans la vie publique ; elle est devenue la propriété de tous les cœurs. (...) On s’étonnait ; on s’extasiait ; on demeurait bouche bée, et lorsqu’au bout de quelques semaines, les répétitions [non plus réservées à une poignée d’amis, puis à la Singakademie] commencèrent à l’Académie, les visages s’allongèrent et les académiciens berlinois demeurèrent stupéfaits de l’existence d’une œuvre dont ils ne savaient rien. Lorsqu’ils furent convaincus, ils l’étudièrent avec un réel intérêt. La chose elle-même, la nouveauté et l’originalité de la forme, s’emparèrent d’eux, le sujet était universellement compréhensible et engageant. [L’ami de Félix, Eduard] Devrient chanta les récitatifs de manière très belle. L’esprit génial et l’enthousiasme rayonnant de tous les chanteurs dès la première répétition, et que chaque nouvelle répétition porta à plus d’amour et d’ardeur ; le ravissement et l’étonnement créés par chaque nouvel élément, les solos, l’orchestre, la splendide interprétation de Félix et son accompagnement au piano lors des premières répétitions, du début à la fin, par cœur, voilà des moments qui resteront à tout jamais inoubliables. (...)

Les membres de l’Académie rendirent sur cette musique un jugement si favorable, et l’intérêt fut si général et vif dans toutes les classes que, dès la première annonce du concert, tous les billets furent enlevés, et le dernier jour, plus de mille personnes durent se retirer faute de place.

Fanny, qui avait une voix d’alto, écrit plus loin :

J’étais assise dans le coin pour bien voir Félix, et j’avais pris à côté de moi les plus fortes voix d’altos. Les chœurs eurent un feu, une énergie, et en même temps une délicatesse comme je n’en ai jamais entendu, si ce n’est à la seconde séance, où ils se surpassèrent encore. (...) La salle, regorgeant de monde, avait l’air d’une église, un silence profond et un recueillement solennel régnaient, on n’entendait que quelques acclamations involontaires de vive émotion. Ce qu’on dit si souvent à tort d’entreprises de ce genre, on a tout à fait raison de le dire ici : qu’un esprit extraordinaire, un intérêt général plus fort et plus élevé présidait à ce concert et que tous ont fait de leur mieux, parfois plus.

Schiller aurait dit qu’ils avaient surpassé leur destin.

Après un tel exploit, il eût été normal de choisir Mendelssohn pour diriger la Singakademie. Il avait dû surmonter bien des résistances et relever de nombreux défis pour donner une nouvelle direction à la Singakademie et monter La Passion selon saint Mathieu. Le rejet de ce choix en faveur d’un talent bien plus médiocre dut lui apparaître comme un douloureux signe de l’immaturité culturelle contemporaine, que ce choix ait été motivé par l’antisémitisme ou par la peur du progrès et du bonheur. Reconnaissant cette laideur dans la culture, Félix se prépara à une lutte de plus longue haleine.

Juif ou chrétien ?

Ceci nous amène à cette vieille controverse usée, qui passe à côté de l’essentiel : les Mendelssohn ont-ils trahi leur héritage en se convertissant au christianisme ? En réalité, la famille représentait le meilleur des deux religions. Moses Mendelssohn reste un brillant exemple du judaïsme, estimant à l’époque que cela ne faisait pas obstacle à la réalisation en Europe d’une « révolution » de type américain (voir son Jérusalem de 1783). Mais suite à la réaction féodale ayant marqué le Congrès de Vienne de 1815, et plus encore les décrets de Carlsbad de 1819, de nouvelles barrières furent érigées contre la participation égalitaire des juifs à la vie de citoyen, y compris l’exercice de la plupart des professions. A l’âge de dix ans, le jeune Félix se fit même insulter et cracher dessus.

Abraham Mendelssohn expliqua clairement à sa fille Fanny pourquoi il voulait rester juif, mais faire baptiser ses enfants. En 1819, alors qu’elle avait treize ans, il lui prodigue ces conseils socratiques :

Dans toutes les religions, il n’y a qu’un Dieu, une vertu, une vérité, un bonheur. Tout cela, tu le trouveras, si tu suis la voix de ton cœur. Vis de manière qu’elle soit toujours en harmonie avec la voix de ta raison.

L’année d’après, celle de sa confirmation, il lui écrit :

Je sais qu’il existe en moi et en toi et chez tous les hommes une propension éternelle au bon, au vrai et au droit, et une conscience qui nous avertit et nous guide lorsque nous nous en égarons. Je le sais, j’y crois, je vis dans cette foi et telle est ma religion. C’est tout ce que je peux te dire de la religion, de ce que j’en sais, mais cela restera vrai tant qu’un homme existera dans la Création, tout comme cela est vrai depuis que le premier fut créé.

Nous vous avons élevés, toi et tes frères et sœur, dans la foi chrétienne, car c’est la forme de credo de la plupart des hommes bien élevés et elle ne contient rien qui puisse vous éloigner du bon, mais au contraire, beaucoup qui vous amène à l’amour, à l’obéissance, à la tolérance, au renoncement, ne serait-ce qu’à l’exemple de son initiateur, si peu connu et encore moins suivi.

Tu te dis chrétienne, écrit Abraham, « maintenant, sois ce que ton devoir humain exige de toi, sois vraie, fidèle, bonne (...), constamment attentive à la voix de ta conscience (...), et tu acquerras le plus haut bonheur que tu puisses connaître sur Terre, l’harmonie et le contentement avec toi-même.

Que comprenaient ses enfants de leur nouvelle religion ? Fanny explique à Félix à propos de son « motet favori, Gottes Zeit » (Le temps de Dieu) : « Je ne connais aucun prédicateur qui soit aussi insistant que le vieux Bach, surtout lorsqu’il monte en chaire dans une aria et persiste dans son thème jusqu’à ce qu’il émeuve, édifie et convainque toute sa congrégation. » Ceux qui veulent juger si les enfants d’Abraham ont suivi ses conseils sont invités à écouter les oratorios Saint Paul ou Elias de Félix Mendelssohn.

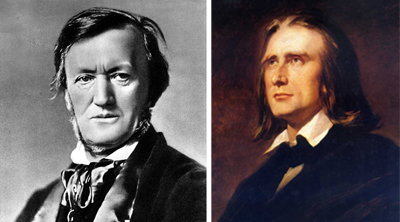

Sur la controverse religieuse, les arguments réductionnistes des antagonistes offrent peu d’éclaircissements. Les méthodes et les accomplissements des Mendelssohn ne se prêtent guère à une telle simplification. Pourtant, la querelle des mots (comme Moses Mendelssohn aimait à appeler de telles disputes), entre juifs et chrétiens sera reprise et amplifiée par Richard Wagner deux ans après la mort de Félix.

Les Mendelssohn et les Schumann

A vingt ans, Félix Mendelssohn quitte la maison parentale de Berlin. Au cours des dix-huit années qui lui restent à vivre, il se tournera encore et toujours vers Bach, considéré comme la source la plus fertile pour l’épanouissement d’une culture et d’une nation allemandes.

Au fil de ces années, une étroite collaboration se développe avec Clara Wieck et son futur mari, Robert Schumann. Félix les connaissait tous deux bien avant qu’ils ne forment un couple. En 1835, à Leipzig, Félix et Clara interprètent, avec Ignaz Moscheles, le Triple Concerto de Bach, lors d’un concert auquel assiste Lejeune-Dirichlet, mathématicien génial et beau-frère de Félix. Quelques semaines plus tard, Félix entend Clara interpréter son Cappricio en si mineur, qu’il apprécie beaucoup.

En 1837, Félix annonce à Fanny qu’il va dîner dans le même hôtel que Robert Schumann, qui est « enthousiasmé » par les lieder composés par celle-ci. En 1843, peu après son mariage, Clara rejoint Félix pour la première de la saison au Gewandhaus de Leipzig, où ils interprètent les Variations pour deux pianos de RobertSchumann. (Lors du même concert, Félix accompagne un de ses élèves de treize ans, le violoniste Joseph Joachim, qui avait étudié auprès du célèbre Josef Böhm, choisi comme violoniste par Beethoven pour interpréter ses œuvres.)

Enfin, les Schumann effectuent un séjour à Berlin où Clara rejoint Fanny dans ses matinées musicales dominicales. Clara aurait même voulu s’installer à Berlin, en partie pour pouvoir travailler avec Fanny.

Schumann inscrit Félix parmi ses Davidsbündler (Confédérés de David), une imaginaire société d’amis de la musique, inventée par Schumann, où il apparaît sous le nom de Felix Meritus. Dans son journal privé, Schumann dit de Félix : « Ses jugements en matière musicale, notamment sur la composition, les plus incisifs qu’on puisse imaginer, vont droit à l’essentiel. Il reconnaissait instamment et sans faute les défauts et leur cause. (...) J’ai toujours tenu ses éloges en la plus haute estime possible, il était l’autorité ultime, la dernière cour d’appel. (...) L’exaltation de pouvoir s’associer à lui (...), c’était comme s’il renaissait chaque jour. »

« Un idéal de génie »

Elle-même pianiste virtuose, Clara Schumann écrivait à propos du jeu de Félix Mendelssohn, qui se consacrait surtout à la composition :

« Les souvenirs que je garde du talent de Mendelssohn font partie des plus délicieux de ma vie artistique. C’était pour moi un idéal plein de génie et de feu, uni à la perfection technique. Peut-être prenait-il quelquefois les mouvements un peu vite, mais jamais au détriment de la musique. Il ne m’est jamais arrivé de le comparer à d’autres virtuoses ; il ne voulait pas entendre parler de simples effets d’exécution ; il était toujours le grand musicien, et en l’écoutant, on oubliait l’exécutant, pour jouir amplement du plaisir de la musique.

« Je l’ai entendu jouer du Bach, du Beethoven, ses propres compositions, et je n’oublierai jamais l’impression qu’il produisit sur moi. »

Le racisme hégélien

Avec ce bref portrait en tête, que penser de l’attaque publiée en 1845 par un certain Franz Brendel : Robert Schumann eu égard à Mendelssohn-Bartholdy et le développement de l’art musical en général ? (Robert Schumann mit Rücksicht auf Mendelssohn-Bartholdy une die Entwicklung der modernen Tonkunst überhaupt). Ce disciple de Hegel oppose Mendelssohn « le formaliste », trop attaché à Bach, à l’« esprit libre » de Schumann, qui éprouvait « de profonds sentiments intimes ». (Il se peut que Brendel se fasse ici le relais de Wagner ; deux ans auparavant, Wagner et Mendelssohn avaient tous deux présenté une composition lors d’un festival, le premier se vantant que sa « composition simple de cœur avait totalement éclipsé les artifices complexes de Mendelssohn ».)

L’argument de Brendel peut se résumer ainsi : Mendelssohn est un utilisateur d’artifices doué mais dépourvu d’âme. En tant que « représentant du classicisme à notre époque », il est anachronique et constitue par conséquent une violation du nouvel âge hégélien. Poursuivant « les objectifs d’un âge révolu », il met en avant « la polémique, exprimée plus particulièrement à travers ses créations elles-mêmes, contre la musique purement romantique (...) et contre les tendances artistiques elles-mêmes lorsqu’elles servent d’expression à des mouvements progressistes de l’histoire. (...) Nous sommes également en droit de critiquer l’absence de sensibilités modernes chez lui. (...) Mendelssohn crée une plus forte impression du classique et du parfait, quelque peu comparable à ce qu’on observe chez Goethe et Schiller. (...) C’est le représentant du classique de nos jours et ainsi, il n’exprime pas le caractère de toute la période, et encore moins de ses efforts futurs. »

Après la mort de Mendelssohn, Brendel publiera le point de vue de Wagner sur ce thème, Das Judenthum in der Musik (Le judaïsme dans la musique), sous le pseudonyme de K. Freigedank (K. Libre-Penseur).

Il existe certes des différences entre Schumann et Mendelssohn, mais au sujet de Wagner, ils étaient unanimes. Après avoir examiné tous deux le Tannhäuser, Schumann résuma leur point de vue :

Il est véritablement incapable de concevoir et d’écrire quatre mesures belles, en effet, à peine de bonnes mesures successives. (...) Que peut-il en sortir de bon et durable ?

Le tireur de ficelles

Peut-être Richard Wagner fut-il recruté pour ce rôle par Franz Liszt, un sophiste notoire. En mars 1848, ce dernier lui rend visite à Dresde. Ce jour-là, il exige de Clara Schumann qu’elle organise le soir même une représentation musicale où l’on pourrait entendre des œuvres de Schumann. Clara arrange en toute hâte des trios et quatuors pour piano de Beethoven et de Schumann. Wagner arrive avec une heure de retard, manquant toute la partie consacrée à Beethoven. Il juge alors que l’œuvre de Schumann est « un peu semblable à Leipzig », c’est-à-dire trop proche de Mendelssohn. Après le dîner, raconte Clara, Liszt se met au piano et commence à « jouer si abominablement que je me sentais toute honteuse de devoir rester là pour écouter (...) ».

Tout en sachant que seulement quatre mois plus tôt, Schumann a porté le cercueil de Mendelssohn lors de ses funérailles, Liszt n’hésite pas à dénigrer ce dernier, prétendant qu’il n’est pas à la hauteur du compositeur Meyerbeer. Schumann, qui a gardé le silence durant toute la scène, éclate alors : « Meyerbeer est une non-entité, comparé à Mendelssohn ! L’influence de Mendelssohn s’est répandue dans le monde entier, et vous feriez mieux de tenir votre langue ! » Puis, il quitte la pièce. (Précisons que l’insulte ne tenait pas à la comparaison en tant que telle, dépourvue en soi de crédibilité, mais plutôt à l’insinuation que l’on ne pouvait comparer un juif qu’à un autre juif, en l’occurrence Meyerbeer et Mendelssohn.) Constatant que sa position ne rencontre aucun soutien dans l’assistance, Liszt prend congé de Clara, lui disant qu’il ne permettrait à personne au monde, en dehors de son mari, de le traiter de cette manière.

Les Schumann ne sont pas plus impressionnés par le jeu de Liszt que par ses attaques contre Mendelssohn. Trois ans plus tard, après l’avoir entendu en concert à Düsseldorf, Clara écrit :

Il jouait avec une brillance diabolique, comme toujours, avec une maîtrise comme celle du diable lui-même. Mais quelles compositions terribles ! Si un jeune devait écrire des choses pareilles, on le lui pardonnerait en raison de son âge, mais que dire lorsqu’un adulte se trompe ainsi ? Nous étions tous deux saisis de tristesse, tellement c’était déprimant. Liszt paraissait offensé que nous n’ayons rien dit, mais comment le pourrait-on lorsqu’on est tellement en colère ?

Le célèbre spécialiste du sanskrit, Max Müller, avait assisté à une altercation entre Liszt et Mendelssohn quelques années auparavant, lorsque le premier avait tenté de s’imposer à l’occasion d’une matinée chez Félix : « Liszt apparut dans son costume hongrois, sauvage et magnifique. » Il joua une mélodie hongroise, suivie de trois ou quatre variations, le tout accompagné de grands gestes, avant de demander à Félix de jouer. « Eh bien, je jouerai, répondit-il, mais tu dois me promettre que tu ne te fâcheras pas. »

Ceci dit, il s’assoit au piano et rejoue, de mémoire, tout ce que Liszt venait de présenter, y compris « en imitant un peu les mouvements et les extases de Liszt ». Sans doute ce dernier, comme Anytus avec Socrate, eut-il du mal à tenir sa promesse !

En 1849, Wagner se réfugie à Weimar, au château de la maîtresse de Liszt, la comtesse Carolyne von Sayn-Wittgenstein, poursuivi par la justice à cause de son rôle dans le soulèvement révolutionnaire de Dresde. Liszt et la comtesse contribueront au soutien financier et aux activités de Wagner pendant ses années d’exil. En 1850, c’est de Paris que Wagner soumet à Franz Brendel son attaque contre Mendelssohn.

Il qualifie la musique de Félix de « douçâtre et argentine, sans profondeur » : « Aussi longtemps que l’art de la musique possédait en soi une vie organique, (...) on ne trouvait nulle part de compositeur juif (...). Ce n’est que lors de la manifestation de la mort interne du corps que des éléments extérieurs gagnent la puissance de s’y loger, pour la détruire. Alors, effectivement, la chair du corps se décompose en une colonie pullulant d’insectes ; mais qui, en regardant ce corps, pourrait soutenir qu’il est toujours en vie ? »

Pour « nous les Allemands », il réserve un poison spécial, expliquant que son essai est destiné à « expliquer à nous-mêmes l’involontaire répugnance que nous avons à l’encontre de la nature et de la personnalité des juifs, afin de justifier ce dégoût instinctif que nous reconnaissons pleinement comme plus fort et plus irrésistible que notre zèle conscient de nous en délivrer ». Autrement dit, même si nous ressentons des scrupules, il est bon que la « bête interne » se manifeste pour étouffer ce faible élan de moralité.

Qui manipulait cet homme ? Ces quelques passages de dialogues nous apportent des éléments de réponse :

Wagner : « Tout ce que mes passions exigent de moi, je le deviens provisoirement — musicien, poète, directeur, écrivain, conférencier ou tout autre. »

Liszt : « Prends soin, dans tes articles pour les journaux, d’omettre toute allusion politique à l’Allemagne et laisse tomber les princes royaux. Au cas où l’occasion se présenterait de faire en passant un compliment modeste à Weimar, prends des gants en rappelant librement tes souvenirs. » (le 29 juillet 1849).

Wagner : « Je t’envoie ci-joint ma dernière œuvre achevée ; c’est une nouvelle version de l’article original. (...) Cela te plaira-t-il ? je ne sais pas, mais je suis certain que ta nature est en harmonie avec la mienne. J’espère que tu n’y trouveras rien des banalités politiques, des balivernes socialistes ou des animosités personnelles contre lesquelles tu m’as mis en garde. (...) Je ne suis pas certain que tu doive montrer [à la comtesse] mon manuscrit ; je suis tellement grec [c.-à-d. païen] que je n’ai pas pu tout à fait me convertir au christianisme. Mais que d’absurdités ! Comme si tu n’étais pas le bon choix ! »

Un génie s’éteint

Fanny Mendelssohn-Hensel meurt à l’âge de 42 ans, en mai 1847, d’une crise d’apoplexie, alors qu’elle répète au piano pour le concert du dimanche matin. En apprenant sa mort foudroyante à son retour d’un voyage à Londres, Félix est terrassé : sa compagne de toujours n’est plus.

Citons le témoignage de Max Müller :

Avec elle [Fanny], il pouvait parler et échanger ce qu’il avait au plus profond de son cœur. Je les ai entendus improviser au pianoforte, l’un tenant avec son petit doigt le doigt de l’autre. Sa mort fut la perte la plus lourde qu’il eût jamais connue. Il était si peu habitué à la souffrance et la détresse qu’il ne put jamais se remettre de ce coup inattendu.

Cinq mois après la mort de Fanny, Félix subit à son tour une attaque cérébrale et succombe un mois plus tard ; il a 38 ans.

Au cours de son dernier été, Félix composa à la mémoire de sa sœur son dernier quatuor à cordes (Opus 81), une œuvre empreinte de la passion et de la noblesse d’âme d’un homme parfaitement conscient de sa mortalité. Robert Schumann décrit dans son journal le sourire du défunt : Il ressemblait « à un guerrier de Dieu qui avait vaincu ».

http://www.archive.org/stream/mendelssohn01bellgoog/mendelssohn01bellgoog_djvu.txt

Mendelssohn et Shakespeare

Extrait du livre Les Mendelssohn-Bartholdy et les Schumann de Ernst David (1886)

A cette époque, parut la traduction allemande des œuvres de Shakespeare, par Schlegel et Tieck, la première qui s’offrit sous une forme agréable et lisible. Félix et Fanny ne connaissaient pas encore assez bien l’anglais pour comprendre le texte original du grand dramaturge de Stradford-sur-Avon. La nouvelle traduction fut pour eux une révélation en même temps qu’une source de jouissances infinies. Le Songe d’une nuit d’été, notamment, faisait leurs délices. Un horizon nouveau s’ouvrit devant Félix, qui changea subitement de genre ; il écrivit son Octet en mi majeur pour quatre violons, deux altos et deux violoncelles (1825), qu’il dédia à son ami Rietz. Le scherzo de cette œuvre était d’une coupe toute neuve, une vraie trouvaille. Voici ce qu’en dit Fanny, dans son journal :

A moi seule il révéla ce qu’il entendait faire ; à moi seule il développa la vision qui flottait devant ses yeux. Tout le morceau doit être joué staccato et pianissimo ; tout est neuf : les frissons des trémolos, les trilles rapides comme l’éclair. Tout cela est étrange, mais si intéressant, si léger, si vaporeux, que l’on se croit transporté dans le monde des esprits ou des sylphes ; on est tenté d’enfourcher un manche à balai, pour pouvoir suivre la troupe aérienne. A la fin, le premier violon s’envole avec la légèreté d’une plume, et tout s’évanouit.

Ce Scherzo a été le prélude d’une création de même nature, quoique d’une importance bien autrement considérable : je veux parler de l’admirable ouverture du Songe d’une nuit d’été (...), qui doit le jour autant aux événements arrivés dans l’été de 1826 chez les Mendelssohn-Bartholdy qu’à la surexcitation provoquée par la lecture du chef-d’œuvre de Shakespeare. C’est à cette sorte de naissance qu’il faut attribuer le charme pénétrant de cette production ; c’est précisément parce qu’elle fut le résultat de la nature la plus intime du compositeur, que se produit ce fait, peut-être unique dans les annales de l’art, que, vingt ans plus tard, Félix, rattachant à cette œuvre de sa jeunesse la musique scénique du Songe d’une nuit d’été, n’eut à changer à son ouverture ni une phrase, ni même une note.

En y regardant d’un peu près, cela n’a rien qui doive surprendre ; car tout le poème shakespearien, toute la rêverie poétique d’une nuit de la Saint-Jean d’été, est résumée dans ces quelques pages de musique. On y reconnaît, sans le moindre effort d’imagination, les allées et venues des Elfes, le colloque d’Oberon et de Puck, la folie amoureuse de Titania et de ses sylphes, le mariage de Thésée, les plaintes et les querelles des amants, Bottom, le cordonnier athénien, avec sa tête d’âne, et jusqu’au drame burlesque de Pyrame et Thisbé ; et, pour que l’auditeur soit bien convaincu que tout cela n’est qu’un jeu, qu’un rêve, le compositeur termine son ouverture par quelques accords vagues, vaporeux, mourants, presque imperceptibles, représentant jusqu’à l’évidence l’évanouissement progressif du songe à l’approche des premières lueurs de l’aube.

La fête de Dürer, commentée par Fanny Mendelssohn

En 1828, pour commémorer le Jubilé de l’artiste Albert Dürer, Félix Mendelssohn compose et dirige sa Grande cantate. Voici comment Fanny Mendelssohn en rend compte à leur ami Carl Klingemann :

« Je n’aurais jamais cru que la fête de Dürer nous donnerait un si beau jour et nous laisserait un si agréable souvenir. En six semaines, Félix a écrit une grande cantate pour chœur et grand orchestre, avec airs, récitatifs et tout le tralala obligé. Vous pouvez penser que pour lui ce travail superficiel n’a point de valeur ; il en était si mécontent qu’il disait vouloir jeter le tout au feu après l’exécution. Mais, lorsque les répétitions s’avancèrent, que les chœurs furent excellemment chantés par l’Académie, il retrouva sa bonne humeur, et, lorsqu’il eut vu la superbe décoration de la salle, son contentement fut complet. Jeudi soir, eut lieu la répétition générale, assez peu satisfaisante, mais Félix n’en demeura pas moins calme et assura que tout irait bien. Et tout alla fort bien !

« Vendredi, trois-centième anniversaire de la naissance de Dürer, par une admirable journée de printemps, toute l’Académie des beaux-arts, y compris le Sénat et les onze de l’Académie d’architecture, se rendirent en corps dans la salle qui avait été élégamment ornée pour la circonstance. L’orchestre, composé des meilleurs artistes et amateurs, était sous la direction de Félix et de Rietz ; Zelter, au piano, conduisait les chœurs. Les dames, contrairement à leur habitude, étaient très élégantes et paraissaient jolies ; l’orchestre offrait un coup d’œil de toute beauté. La Trompetten ouverture [de Félix, en ut majeur] supérieurement exécutée, ouvrit la fête. Elle fut suivie d’un ennuyeux discours de trois grands quarts d’heure qui parurent trois siècles ; je vous laisse à penser quel murmure de satisfaction en accueillit la fin.

« Puis vint l’exécution de la cantate, qui dura cinq quarts d’heure. La Milder, la Stûmer, Turrschmiedt, et Devrient chantèrent les solos et tout alla si bien, que je ne me souviens pas d’avoir passé de moments plus agréables. A trois heures, la fête était terminée et, à quatre heures, commença un dîner de deux cents couverts auquel assista Félix. Je ne puis vous dire les honneurs dont l’accablent même des gens qui lui sont inconnus. Vers la fin du repas, Zelter et Schadow le prirent chacun par une main et, après l’avoir félicité, le proclamèrent membre honoraire de la société artistique. Toute la journée d’hier s’est passée en réceptions et en visites congratulatoires. Ce qui me cause le plus de joie, c’est de le voir si heureux de cette journée. Je vous assure qu’il devient chaque jour meilleur et plus aimable ; ce n’est pas, croyez-le bien, une prévention fraternelle, mais un jugement impartial. Ne communiquez, je vous prie, cette lettre à personne ; d’abord parce que personne (pas même vous !) n’est disposé à me croire sur parole, et ensuite parce que Félix bougonnerait s’il savait que je vous en dis tant sur son compte ! »

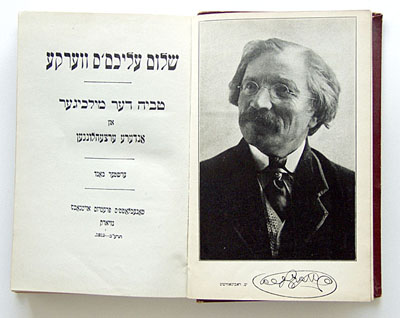

Sholem Aleichem et la Renaissance yiddish

par Annie Lemaire

Nous célébrons cette année le 150e anniversaire de la naissance de Shlomo Aleichem, l’un des principaux inspirateurs de la Renaissance yiddish.

Dans un article paru dans la revue Executive Intelligence Review (20 mars 2009), Harley Schlanger, dirigeant national du mouvement de Lyndon LaRouche aux Etats-Unis, souligne l’importance de cette renaissance et de Shlomo Aleichem.

Sholem Aleichem fut l’un des inspirateurs de la renaissance yiddish, qui transforma en langue classique ce qui n’était alors qu’un ‘jargon’. Mais il ne se limita pas à créer une nouvelle langue ; il fit appel à l’ironie pour bousculer les croyances et traditions qui renforçaient l’isolement des juifs vivant dans le Pale Russe, zone de peuplement où les cantonnait la Russie tsariste, avec une liberté de circulation restreinte.

Pour ces juifs, la situation était bien plus difficile qu’ailleurs, étant donné l’enracinement très profond de l’antisémitisme dans cette région. Les moyens de progresser étaient très limités, même pour ceux qui parlaient couramment le polonais ou le russe.

C’est dans ce contexte que Sholem Aleichem rejoint une poignée d’autres auteurs et intellectuels pour développer le yiddish, à l’époque un ‘jargon’ composé principalement d’allemand et d’hébreux, les deux langues couramment parlées dans la communauté juive, pour en faire une langue littéraire capable de transmettre des idées profondes et d’exprimer l’ironie.

Sholem Aleichem utilise l’ironie comme une arme bien affutée pour s’attaquer aux traditions et croyances qui, selon lui, ont contribué à instaurer un mécanisme de contrôle intérieur renforçant l’isolement des juifs dans le Pale russe.

Ses personnages typiques – Tèvié le laitier (rendu célèbre par la comédie musicale de Broadway, Un violon sur le toit), Menahem Mendl, le spéculateur raté mais tenace, ainsi que l’irrésistible Motel, fils du chantre – permettent au lecteur de se reconnaître dans leur comportement et leur façon de penser.

Bien que l’environnement social des juifs soit généralement tragique, le portrait hilarant qu’il brosse de la petitesse et des prétentions de la vie quotidienne dans le Shtetl (quartiers juifs d’Europe de l’Est avant la Deuxième Guerre mondiale), perpétuant ce côté tragique, amène le lecteur à rire de sa situation et, peut-être, à trouver le courage d’agir pour la changer.

Faire prendre conscience au lecteur des barrières invisibles qui l’empêchent de surmonter la petitesse qui l’emprisonne, l’aide ainsi à se libérer de ces chaînes auto-imposées qui dominent la vie des juifs depuis leur exil de deux mille ans. »

Au cours d’une conférence de l’Institut Schiller tenue en février 1999, feu Kenneth Kronberg, qui fut rédacteur en chef de Fidelio, la revue culturelle publiée par le mouvement larouchiste américain, approfondit ce tableau de la Renaissance yiddish, en mettant en lumière l’influence exercée sur elle par Moses Mendelssohn, père de la grande Renaissance classique de la culture allemande (XIXe siècle).

A cette époque, a-t-il dit, « la majorité des juifs vivaient en Pologne ou dans ce qui fut le royaume de Pologne, cette vaste région s’étendant jusqu’à la mer Noire, où ils avaient été invités par Casimir le Grand vers 1350. (…) les héritiers de la tradition de Mendelssohn dans la communauté juive allemande se rendirent en Pologne, en Russie et en Europe de l’Est, pour apporter le message de la Renaissance classique allemande à ces populations qui étaient beaucoup plus arriérées que les juifs d’Allemagne. (…) Vous devez savoir que la majorité des juifs d’Europe de l’Est et les rabbins étaient des Hassidim (…) des féodaux, des cabalistes, en fait, qui dominaient toute la communauté juive de Pologne et de l’est européen.

Au XIXe siècle, les efforts des rabbins et des étudiants de Mendelssohn se retrouvèrent au sein du mouvement connu sous le nom de Haskalah, qui veut dire ‘Lumières’. (…) Ces représentants des ‘Lumières juives’ se rendirent en Europe de l’est où ils ont lancé un mouvement d’éducation laïque. Bien que les ouvrages de Mendelssohn aient été brûlés et qu’il y eût d’autres formes de réaction, entre le milieu et la fin du XIXe siècle, se produisit le processus que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Renaissance yiddish.

A travers le yiddish, ces jeunes écrivains ont lancé un vaste effort pour communiquer des conceptions avancées à une population essentiellement paysanne. Les plus renommés d’entre-eux étaient Mendélé Mocher Sephorim, Peretz et, bien sûr, celui que tout le monde connaît, Sholem Aleichem. Il est regrettable que ce soit à travers la comédie musicale Un violon sur le toit, que les gens aient été familiarisés avec la Renaissance yiddish et avec Aleichem, dont le roman Tèvyé et ses filles a inspiré la comédie.

Néanmoins, la relation entre cette production et l’œuvre d’Aleichem est la même qu’entre le film L’homme de la Mancha et celle de Cervantes. L’analogie est tout à fait exacte et conceptuellement précise, car ce que Sholem Aleichem et les autres ont fait, est précisément ce que Cervantes faisait à l’égard d’une population arriérée vivant sous la menace de l’inquisition : utiliser l’humour pour la libérer et la faire évoluer. Un autre auteur yiddish, Mendélé Mocher Sephorim, a écrit une version juive de Don Quichotte. Ces auteurs étaient donc parfaitement versés dans les œuvres classiques de la Renaissance européenne.

Sholem Aleichem fut le plus grand de tous. A la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les pogroms provoquent le départ en masse des juifs hors de Pologne et de la Russie tsariste, loin du Pale, pour émigrer aux Etats-Unis. Sholem Aleichem est du voyage.

Afin que vous compreniez l’esprit de cette Renaissance yiddish, je vais vous raconter une histoire : parmi les œuvres d’Aleichem, on trouve Motel le fils du chantre et Motel en Amérique, l’histoire d’une famille juive qui émigre aux Etats-Unis. Elle fait le voyage avec un étudiant d’une vingtaine d’années qui est un Maskilim, un réformateur de la tradition de Mendelssohn, et aussi leur traducteur. En effet, personne dans la famille ne parle la langue des pays d’Europe qu’ils doivent traverser avant de s’embarquer pour les Etats-Unis. Avec beaucoup de compassion, en digne héritier de Mendelssohn, qui avait pour ses semblables une attitude à la fois attentionnée et polémique, Aleichem présente ces Maskilim comme des gens qui ne connaissent pas grand-chose, même s’ils sont censés être cultivés.

Arrivés au poste-frontière, ils doivent expliquer au garde que la famille se rend aux Etats-Unis. Cependant, le jeune homme s’avère incapable de parler correctement la langue, ne connaissant que quelques mots. (…) Le premier qu’il tente est : « Colomb », mais le garde-frontières ne comprend pas ce qu’il veut dire. Après s’être gratté la tête, il lâche : « Mathématiques » ! Une fois de plus, le garde-frontière n’y comprend rien. Finalement, il trouve le bon mot : « Alexander von Humboldt » ! C’est ainsi qu’Aleichem exprime ce que veut dire pour ces Juifs se rendre en Amérique !

Débarquant aux Etats-Unis en 1914, Aleichem s’installe à New York. Au tournant du siècle, il y laisse vingt-six journaux en yiddish et toute une tradition culturelle. Lors de ses funérailles, 600000 personnes suivront son cortège funèbre le long de la 5ème avenue – la plus grande manifestation jamais organisée à New York jusqu’alors, et même après !

Les enfants de ces immigrants sont de la génération de Lyndon LaRouche, ceux qui combattirent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Devenus adultes dans les années 1950, ils jouèrent un rôle déterminant dans le Mouvement des droits civiques, à la fin des années 1950 et début 1960. Tous ceux qui ont vécu cela savent qu’il y avait, dans ce mouvement, une présence énorme, disproportionnée, de juifs américains. C’était un mouvement de Noirs et de Juifs, porteurs d’une tradition qui provenait, étonnamment, de la renaissance yiddish. Et quelles valeurs véhiculaient-ils ? Ceux de la culture classique allemande de Mendelssohn, Lessing et Schiller. C’est aussi la raison pour laquelle il y a autant de juifs parmi les membres et les dirigeants de cette organisation [celle de LaRouche]. C’est le même processus !