par Lyndon H. LaRouche, Jr.

29 décembre 2010

Consciemment ou non, les oiseaux qui migrent chaque saison, celui-là vers le Nord, cet autre vers le Sud, s’efforcent de nous apprendre, à nous les hommes, une importante leçon : il existe un sixième sens que l’on peut situer dans le domaine cosmique et électromagnétique. Les oiseaux y ont recours ; mais les hommes sont probablement apparus après eux sur la planète. Après tout, mon épouse Helga [Zepp-LaRouche] ne nous a-t-elle pas appris à respecter et protéger, tels de bons franciscains, les oiseaux qui nous entourent ? En effet, ces derniers délivrent nos vies de ce qu’Helga a classé, de manière générique, dans la catégorie des « bestioles ».

Préface :

Le poète anglais Percy Bysshe Shelley est celui qui a vraiment souligné l’importance de ce qui représente de facto un « sixième sens » humain, comme en témoigne le paragraphe qui conclut sa Défense de la poésie. Puisque les oiseaux migrateurs, en particulier, régulent leurs vols saisonniers sur un axe d’orientation approximative nord-sud du champ magnétique, nous devons reconnaître, au minimum, que les rayonnements électromagnétiques jouent un rôle important dans notre Univers, un rôle que l’on pourrait assimiler au « sixième sens » de l’homme. Il s’agit d’une certaine qualité de perception, que l’attachement des citoyens à d’autres formes plus populaires de communication les a amenés à négliger jusqu’à présent.

Si les rayonnements cosmiques sont pour les oiseaux migrateurs une forme très importante de communication, pourquoi pas pour nous [1]] ? Ou peut-être le sont-ils parfois de façon inconsciente ?

De l’aveu général, certaines cultures – dont celle d’une partie de la population des États-Unis dans un passé récent – ont considéré à différents moments de l’histoire qu’il était préférable de dormir avec la tête orientée vers le Nord (et une seule tête par personne de préférence !). Il est suffisant de noter pour le moment que certains oiseaux ont déjà pris en compte, en pratique, l’évidence générale que ce sont les rayonnements cosmiques, et non des particules de matière en tant que telles, qui constituent la base essentielle de l’organisation des conditions de vie que nous connaissons. Il est temps que nous soyons plus nombreux à y prêter attention.

C’est pourquoi nous allons prendre comme référence l’argument de Shelley que j’ai cité au début de cet article. Dans les paragraphes concluant sa Défense de la poésie, il attire notre attention sur quelque chose que nous devons supposer « extérieur » aux fameux « cinq sens », quelque chose dont on a toujours trouvé des expressions notables dans le comportement des masses, qui est l’utilisation par les rayonnements cosmiques d’un médium qui ne coïncide pas avec ce que l’on a coutume d’associer à « la perception sensorielle », mais que l’on doit néanmoins reconnaître comme un canal direct de communication humaine interpersonnelle.

Quoi que ce phénomène représente, il reste, en dernière analyse, unique par le contraste avec la façon dont nous répondons à la notion des « cinq sens ». Son effet est précisément du type que j’ai caractérisé dans mes propos liminaires comme jouant concrètement un rôle de premier plan dans l’exercice des « relations humaines » interpersonnelles. Je mentionne cet effet ici, implicitement sous l’en tête « effets de masse », plutôt que comme des perceptions sensorielles dans le sens traditionnel du terme.

Il est étrangement ironique – mais ce n’est pas un hasard – que cette idée de Shelley à propos de ces « effets de masse » se retrouve dans l’Ode à une urne grecque de John Keats, sous forme d’un principe de communication qui rappelle ces messages qu’on lance à la mer dans une bouteille bien fermée [dans l’espoir qu’ils seront un jour retrouvés pour en inspirer d’autres].

On reconnaîtra aisément que la question que je pose ici au travers des quelques remarques qui précèdent, rejoint le thème de mon article du 15 décembre 2010 intitulé La crise mondiale qui nous frappe [2], à une différence près : si j’expose toujours le caractère fallacieux, du point de vue de l’esprit humain, de la confiance ordinairement accordée au « témoignage des sens », je mets cette fois l’accent sur une notion de « sens » beaucoup plus qualitative que celle qui était explicite dans mes articles précédents sur l’esprit humain ; je situe désormais la notion d’esprit humain par rapport au rôle particulier qu’il joue en tant qu’initiateur d’une critique urgemment nécessaire des fausses idées répandues sur la signification pratique de la perception sensorielle en tant que telle. La question devient alors : « Que faire de l’esprit humain tel que je l’ai défini précédemment, si l’on accepte désormais la nécessité d’une "sixième dimension" de la perception humaine, celle d’une forme humaine de "rayonnements cosmiques" » ?

Autrement dit : pourquoi le comportement humain réagit-il à certaines gammes de rayonnements cosmiques, comme si de telles expériences avaient pour fonction de compléter notre perception sensorielle ordinaire ? Prenez comme référence le rôle que j’ai déjà évoqué des rayonnements cosmiques dans le « guidage » des vols migratoires saisonniers des oiseaux.

Shelley contre Adam Smith

En ce qui concerne Shelley, on ne saurait le comprendre, lui et son œuvre, si l’on ne prend pas en compte son rejet philosophique du libéralisme britannique du XVIIIe siècle, tel qu’il s’exprime très clairement dans le paragraphe concluant sa Défense de la poésie. Les cas d’Adam Smith (ci-dessous) et Jeremy Bentham, du Foreign Office britannique, illustrent en quoi la différence est si cruciale entre l’argument de Shelley et le point de vue des Britanniques (ou plutôt des « Brutaliques »), tout à fait représentatif de l’opinion de l’Angleterre victorienne – et de celle d’aujourd’hui.

Pour résumer la nature de cette différence, Shelley adopte le point de vue philosophique de nos patriotes, qu’ils partagent avec les opposants anglais à l’héritage du nouveau parti vénitien de Guillaume d’Orange (une vraie brute) ou du maître de Jeremy Bentham, Lord Shelburne, et encore aujourd’hui, avec la lie du tonneau, les cercles autour d’H.G. Wells et de Bertrand Russell.

Les Anglais comme les Américains cultivés savent que la colonisation anglaise en Amérique du Nord, celle de Plymouth et de la colonie de la Baie du Massachusetts lorsqu’elle était encore dirigée par les Winthrop et les Mather, était représentative d’une faction venue des îles britanniques et des Pays-Bas qui, tels le Français Jean-Baptiste Colbert (ci-dessus) et les auteurs de la Paix de Westphalie en 1648, incarnait un courant de pensée en Europe qui reconnaissait, comme l’avait fait le cardinal Nicolas de Cues, que les meilleures intentions civilisatrices européennes ne pourraient réaliser leurs objectifs sous les règnes successifs d’impérialistes comme les Habsbourg, ou de tyrans comme Paolo Sarpi et ses successeurs, qui avaient affirmé leur adhésion à la tradition impérialiste romaine nichée au cœur du libéralisme impérialiste.

Lorsque, en Amérique centrale et du Sud, les intérêts des Habsbourg eurent ruiné les efforts de ceux qui, comme Christophe Colomb, avaient puisé leur inspiration en Nicolas de Cues, ce furent principalement les colonies anglaises d’Amérique du Nord qui se firent porteuses des plus nobles intentions de la culture européenne en ouvrant, puis développant des territoires sur les rivages de l’Atlantique Ouest, comme celui de la colonie du Massachusetts sous les Winthrop et les Mather, où leur disciple Benjamin Franklin apporta les passions les plus nobles de la civilisation européenne de l’époque.

Aujourd’hui, la distinction entre la culture de la tradition patriote américaine, que je défends, et l’européenne, demeure essentiellement la même. Par exemple, la nôtre est fondée sur un système de crédit, alors que nos cousins européens sont conditionnés à lui préférer un système monétariste. Nous sommes une république, alors que nos cousins d’Europe font confiance au système parlementaire et à ses intentions, et veulent s’y maintenir. Nous autres Américains avons vécu les grandes vagues d’immigration depuis l’Europe, ce qui nous a montré qu’un immigrant européen arrivant aux États-Unis se sent très vite et tout naturellement patriote de sa république d’adoption, comme l’avait prévu le président Abraham Lincoln.

Ce genre de sentiments existait au XVIIIe siècle et pendant la majeure partie du XIXe siècle, jusqu’à l’éviction de Bismarck en 1890.

Ainsi, en dépit des effets dévastateurs des guerres napoléoniennes pour l’Europe continentale, que Londres et Metternich orchestraient en tirant les ficelles de cette marionnette stupide que fut Napoléon, le legs de gens comme Percy Bysshe Shelley reflétait le courant des intentions culturelles partagées des deux côtés de l’Atlantique. Pour comprendre des exceptions comme Shelley, il faut regarder du côté de l’Allemagne où Abraham Kästner, grand mathématicien et disciple avoué tant de Gottfried Leibniz que de Jean-Sébastien Bach, inspira Gotthold Lessing et Moses Mendelssohn.

En dépit de figures comme Lafayette ou Lazare Carnot, « l’organisateur de la victoire », c’est sur le désastre de la Révolution française que nous devons porter notre attention, en revenant au rôle politique et au personnage de Percy Shelley. C’est vers cet héritage, encore présent dans l’Angleterre et les États-Unis des dernières décades de la vie de Benjamin Franklin, que se tourne l’œuvre inachevée de Shelley, Défense de la poésie, comme l’historien H. Graham Lowry l’a souligné en mettant en relief la relation entre Gottfried Leibniz et Jonathan Swift, pendant et après les dernières années de la vie de Leibniz. [3]

Comme je l’ai fréquemment fait remarquer par le passé, et ici encore à propos du génie de Shelley, il nous faut traiter une certaine difficulté que des penseurs sérieux parmi les jeunes adultes américains rencontrent communément aujourd’hui.

Le pessimisme culturel qui frappe les jeunes penseurs de 25 à 35 ans, et dans une certaine mesure ceux de la génération suivante, se traduit par une tendance marquée à confiner leur sens de réalité morale à un espace délimité par la naissance et la mort inévitable. Alors que pour ceux de ma génération, qui étaient de jeunes adultes pendant la Deuxième Guerre mondiale et peu après, la vie tirait son sens des bienfaits hérités de leurs ancêtres, qu’ils espéraient transmettre aux générations futures. L’importance accordée aux idées, en tant que forces historiques s’étendant à travers les générations, s’est largement perdue sous l’effet du pessimisme culturel qui s’est abattu sur la plupart des membres de ma génération, celle de la Deuxième Guerre mondiale, sous la présidence de Truman et après. Nos jeunes compatriotes américains, comme ceux d’autres nationalités, souffrent d’un effet particulier de ce pessimisme culturel, que Percy Shelley et d’autres ne partageaient pas. Nous nous sentions redevables envers ceux qui avaient donné à notre génération et aux suivantes un avantage relativement immortel, dette qu’il convenait d’honorer également envers ceux qui participaient à ce que nous devions viser à rendre possible.

I. Espace-temps et matière aujourd’hui

L’hypothèse de travail dont dépend la difficulté mentionnée précédemment, reflète la croyance en l’existence de supposées preuves montrant que les prétendues catégories « usuelles » « d’espace, temps et matière » dépendent de deux suppositions qui, en réalité, se révèlent n’être que des croyances populaires, mais erronées.

La première de ces suppositions est l’opinion, certes très répandue, que nos perceptions sensorielles nous renseigneraient sur une forme réellement efficiente d’existence, alors qu’il ne s’agit que d’ombres du passé et du futur, projetées par des réalités qui ne sont pas visibles. La seconde de ces suppositions est très proche de la première ; en réalité, elle dépend d’elle : c’est le concept erroné que l’existence de l’espace serait ontologiquement distinct de l’idée de matière. Cette supposition a priori correspond à l’idée d’un « espace vide » distinct de ce que l’on présume être une qualité de la « matière » implicitement assimilable à une particule. Une fois que l’on envisage la notion de particules perçues comme étant, dirions-nous, la « simple » expression de singularités au sein d’un champ cosmique d’espace-temps, quelques idées profondément intéressantes et singulièrement productives commencent à entrer en ligne de compte.

Une première correction provisoire est, reconnaissons-le, requise à ce stade : elle s’exprime comme le reflet de cette erreur fondamentale dont l’argument d’Aristote est l’exemple et sur laquelle se basent à leur tour les suppositions mathématiques intrinsèquement fausses et arbitraires que sont les « a priori » de la géométrie euclidienne. Voici comment je présenterai les choses.

La supposition a priori inhérente aux dogmes fallacieux d’Aristote comme d’Euclide, est l’idée qu’il existerait un « espace mort » dans un univers où ils supposent tous deux, maître et disciple, que la créativité universelle aurait cessé d’exister au sein de ce que l’on considère comme la matière, et aussi dans ce que l’on considère comme l’espace. Cet ensemble de suppositions erronées fréquemment associé à Aristote et Euclide, est la prémisse implicite fondant l’argumentation contre le véritable principe de créativité, sur laquelle Aristote comme Euclide étayent leur croyance abusive et que Philon d’Alexandrie (dit « le Judéen ») dénonça précisément sur ces bases.

Il existe aujourd’hui une preuve qui vient à point nommé démentir les erreurs d’Aristote : ce que l’on sait de l’existence de la matière dans l’univers, qui est désormais bien mieux connue que par cet escroc aprioriste d’Aristote, c’est que le développement de formes de vie toujours plus élevées se révèle ontologiquement créateur dans son expression en tant que série ordonnée d’ordres toujours plus élevés de développements. N’en déplaise à Frédéric Nietzsche, Dieu n’est pas mort : l’univers n’est pas mort. Au contraire, et Philon s’appuyait précisément là-dessus dans sa dénonciation d’Aristote, l’univers, mais aussi l’être humain, sont, de par leur nature même, créateurs, et ce de manière inhérente et volontaire ; le premier chapitre de la Genèse, notamment, amène tout un chacun à cette conclusion.

Malheureusement, les scientifiques tiennent aujourd’hui la Genèse pour éminemment suspecte. Cette suspicion se fonde principalement sur la supposition spécieuse, mais fortement ressentie, que ce livre relève du prosélytisme religieux, et donc pas de la science. Il faut reconnaître que pendant les captivités successives, babyloniennes et achéménides, les geôliers prirent d’odieuses libertés avec le matériau hébraïque originel et le teintèrent de syncrétisme. Ce n’est pas le seul problème : il y en a d’autres, tout aussi conséquents. Il reste que du point de vue du scientifique d’aujourd’hui – du moins celui qui dispose des qualifications nécessaires – la Genèse ne présente pas elle-même ce défaut systémique induit par le syncrétisme. [4]

Pour réaffirmer ce que j’ai à dire au sujet du contenu du premier chapitre de la Genèse, qui se démarque de la source mésopotamienne païenne du mythe d’Adam et Ève, l’Univers doit être vu comme créateur, et ce de manière inhérente à travers ce qu’exprime son existence en tant qu’Univers. [5]

Dans ce processus, la créativité revêt expressément la forme de ce qui est ontologiquement spécifique aux ordres supérieurs d’existence générés, conformément à l’argumentation systémique de V.I.Vernadski. Le principe de vie dans l’Univers en est l’expression, à retenir soigneusement parmi tout ce qui peut exprimer l’idée d’un relatif point de « commencement ».

Illustrons ce point avec le Système solaire. Examinons quelques connaissances générales à son sujet à propos de faits qui n’ont pas bonne presse, leur présence étant vécue comme un outrage aux âmes sensibles des éternels ignorants.

Notre Soleil est, et a toujours été, un appendice relativement jeune de notre Galaxie. Le système solaire est une excroissance du Soleil ; le Soleil a ensuite généré un état plus élevé d’organisation qui est connu comme un système solaire. Dans ce système solaire sont apparues les conditions pour la propagation de la vie ; longtemps après, à travers des niveaux toujours plus élevés de complexité, les processus vivants se frayèrent un chemin vers le haut, vers l’apparition d’une espèce d’un ordre de complexité supérieur : ce fut la création de l’homme. Depuis, le genre humain s’est montré lui-même très créatif : il est, parmi toutes les espèces vivantes connues, le seul à avoir accompli cela. Espérons qu’il nous sera permis de garder ce rang, en dépit des efforts qu’Aristote et consorts ont déployés à travers leurs misérables tromperies.

Le genre humain est unique en tant qu’expression d’une espèce d’existence dont les pouvoirs de créativité sont volontaires, ce qui la distingue de la forme de créativité effective exprimée par toute autre espèce vivante actuellement connue. Ce que je veux souligner ici, c’est qu’il convient de distinguer l’une de l’autre, créativité en tant que telle et créativité volontaire ; ce sont des catégories qualitatives distinctes, comme suit.

D’un côté, et contrairement à ce qu’Aristote et autres réductionnistes vulgaires voudraient nous faire croire, on doit voir la créativité effective comme une caractéristique naturelle de l’univers. Ce qui distingue la créativité de l’espèce humaine de celle de toute vie connue en général, c’est son caractère volontaire, qui est spécifique au genre humain et n’existe pas dans la créativité de la lithosphère et de la biosphère, ostensiblement non intentionnelle, mais qui n’en demeure pas moins efficace. L’idée derrière le mot « Créateur » est, au plan scientifique, qu’il doit exister quelque principe agissant qui soit l’équivalent d’une capacité douée de volonté, comme caractéristique ontologique essentielle de l’existence d’un « univers » anti-entropique. C’était l’idée d’Albert Einstein lorsqu’il rendit hommage à Kepler pour la perfection de sa découverte si spécifique et originale du principe de gravitation universelle – un haut fait rendu possible grâce à l’idée implicitement platonique d’« hypothèse vicaire ».

L’esquisse que j’ai tracée jusqu’à ce point du présent chapitre s’applique à la nécessité de l’existence du principe volontaire, exprimé par la notion d’une créativité universelle de qualité volontaire, lorsqu’elle apparaît spécifiquement en association avec la perception sensorielle des êtres humains. Il n’en reste pas moins que cette idée se heurte, dans l’esprit du lecteur, à certaines incertitudes. En posant les prémisses de cet article, ce sont ces incertitudes qui m’intéressent, du point de vue du remède à leur apporter.

Dieu et l’homme

Il nous faut nous écarter un instant du discours que nous avons tenu jusqu’ici de manière à éclairer un point d’une importance cruciale qui a, pour ainsi dire, frappé à la porte alors que nous abordions le sujet de l’hypothèse vicaire.

On enseigne couramment que l’homme est issu de formes inférieures de vie, comme le fait le dénommé A.I. Oparine, adversaire de l’académicien V.I. Vernadski et l’un des nombreux idéologues britanniques parmi les scientifiques soviétiques. Bien que rien n’indique qu’il faille douter que l’ordre d’apparition des formes de vie sur Terre soit parti d’ordres d’existence simples pour aller vers des ordres relativement plus élevés, il n’en demeure pas moins que l’évolution de la vie vers le haut est le reflet en soi d’un principe efficace de vie, qui la distingue de ce qui n’est pas la vie. Le point clé est que l’Univers lui-même, pour autant que nous le sachions, est ordonné par un principe universel de progrès à partir d’ordres relativement primitifs, vers des niveaux plus élevés d’organisation.

Que certains s’emploient à le discuter, comme Oparine, n’a aucune importance, dans la mesure où, avec leurs a posteriori grossiers et en réalité tout à fait arbitraires, ils évitent de regarder en face et de tirer les conséquences de l’évidence que la progression vers des formes plus élevées de vie s’obstine à refléter l’existence d’un principe ordonnateur préexistant à l’Univers comme un tout : je veux parler de la créativité.

Sur ce sujet, Oparine, puisqu’il s’agit de lui, a été victime des mêmes folies réductionnistes qui ont conduit à la notion absurde qu’il existerait une « deuxième loi de la thermodynamique », comme l’ont voulu, au XIXe siècle, Rudolf Clausius et compagnie, en inventant ce qu’on appela par la suite « deuxième loi de la thermodynamique ».

Cette supposition idiote, mais qu’on enseigne un peu partout, repose sur une inversion de la science, qui refuse de reconnaître que la condition nécessaire à l’existence continue de l’actuel « niveau » d’état physique, détermine d’avance que seules des fonctions évolutionnaires anti-entropiques soient habilitées à survivre, en tant que qualités acceptables des formes de gouvernement de la nature. Que Clausius et compagnie aient ignoré cette preuve et proposé à la place une « deuxième loi de la thermodynamique » revient à ce qu’Eschyle a désigné comme l’interdiction faite à l’humanité par Zeus, fils d’une concubine de l’Olympe, d’utiliser le « feu ». En d’autres termes, les réductionnistes comme Oparine tirent leurs arguments de la sainte adoration qu’ils éprouvent pour ce que les Anciens de l’époque d’Eschyle appelaient le « principe oligarchique », notion très banale du temps de l’Empire romain et de ses successeurs, au rang desquels appartient de nos jours l’idéologie impérialiste britannique – en témoigne l’insistance fanatique de la monarchie britannique à réclamer la banalisation du génocide comme moyen de réduire la population. L’idéologie d’Oparine, typiquement marxiste et britannique, est caractéristique des suppositions axiomatiques sur lesquelles se fondent les doctrines pro-génocidaires du Fonds mondial pour la nature. [6]

Dans l’histoire de l’Union soviétique, par exemple, les succès scientifiques se sont typiquement appuyés sur des influences associées à l’académicien V.I. Vernadski, qui a été le principal auteur des programmes scientifiques nucléaires– entre autres nombreux accomplissements notables.

La science étasunienne est aujourd’hui victime de mauvaises influences, principalement britanniques, tout autant que celle de la Russie soviétique l’avait été de celle d’Oparine. Ce mal qui ronge la science dans le monde entier – bien plus encore de nos jours que sous le président Kennedy – prend encore sa source, comme on le voit bien, dans l’« environnementalisme » officiel, pro-fasciste et pseudo-scientifique.

Pourquoi Aristote a-t-il menti ?

À ce point, il me faut, pour le bien du lecteur, insister sur le fait que l’erreur d’Aristote n’est pas due à l’ignorance béate : Aristote mentait.

Comme Eschyle le montre au fil de ce qui nous reste de ses tragédies, la doctrine essentielle de ce centre de l’antique mal incrusté dans l’œuvre d’Aristote est exprimée par le culte delphique d’Apollon-Dionysos, et ce mal s’exprime dans l’idée d’une classe régnante qu’on appelle les « Dieux » ou « Immortels », par contraste avec une sous-classe appelée « mortels ». Au cours de l’histoire européenne, spécifiquement, la catégorie des « immortels » – à distinguer des « Titans » – est plus connue sous les traits des descendants de la concubine Olympia et de ses enfants ; et ces deux catégories étaient traitées très différemment de la présumée classe des « mortels ».

Les « immortels » de la société méditerranéenne incarnaient l’expression de la culture maritime dominante en Europe (puis, plus tard, transatlantique), depuis le déclin relatif du système de prétendus « immortels » des cultures impérialistes basées en Mésopotamie, riveraines et assimilées. La combinaison de la classe dominante des « immortels » et de ce qui y ressemblait sous d’autres noms, représentait ce que la vaste culture basée en Méditerranée identifiait comme le principe du « modèle oligarchique ». Ce dernier est une force politique doté, encore aujourd’hui, d’un pouvoir de loi universelle, non seulement dans le contexte spécifique de la civilisation européenne en général, mais ailleurs également.

La civilisation européenne est dominée, depuis ces temps reculés, par ce « modèle oligarchique » associé au culte delphique d’Apollon-Dionysos. L’influence délétère qu’exerce la politique sur la science s’est généralisée au point qu’on l’observe encore aujourd’hui dans toutes les doctrines politiques nationales de par le monde.

Il n’existe aucun remède apparent à cette espèce de corruption politique de la science et de ses applications, tant qu’on n’admet pas que l’organisation de l’Univers procède du Créateur, depuis le haut jusqu’à ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom d’humanité, toute autre chose connue de nous dans l’Univers étant inférieure à l’humanité dans l’ordre d’existence, du point de vue des pouvoirs conscients de créativité.

|

| Aurore boréale en Alaska |

En d’autres termes, la nature de l’Univers doit être comprise à partir de la séquence de changements qualitatifs d’existence depuis des formes relativement inférieures de vie vers les plus hautes. Cela s’applique aussi à la chimie des produits de radiation qu’émet le Soleil vers son système planétaire, en lien avec les plus hauts niveaux d’organisation du système planétaire par rapport au Soleil lui-même.

Les réductionnistes comme Oparine commettent l’erreur d’attribuer ce qui résulte d’un principe de vie à l’extension ou la continuation du non-vivant.

Il faut reconnaître que les questions que soulève l’erreur opiniâtre d’Oparine constituent ce qu’un grand nombre de gens peuvent qualifier de vaste sujet, sur lequel il reste difficile de conclure. Ces difficultés s’évanouissent dès que l’on prend en compte la relation anti-entropique du vivant à l’inerte et le rôle de l’homme sur Terre, notamment l’action de niveau supérieur qu’exercent les effets des découvertes humaines, et l’utilisation des avancées en matière de créativité scientifique d’une physique anti-entropique.

Certes, l’humanité a souvent et de manière répétée battu en retraite vers des niveaux inférieurs d’organisation de la société. Cependant, tous les cas connus de reculs en matière culturelle expriment une intention délibérée, de la part d’une couche dominante de la société, d’empêcher le progrès des conditions de vie requises pour la survie de la majorité. Tel est le cas de ce Fonds mondial pour la nature (World Wildlife Fund), explicitement génocidaire, mis en place par le prince Philip d’Angleterre et son complice le prince Bernard des Pays-Bas, et dont ils ne cessent d’étendre l’influence à travers la planète. La fraude scientifique de ce qu’on appelle de nos jours l’« environnementalisme » en est l’illustration : preuve en est la suppression du progrès scientifique et technologique, par laquelle s’opère une accélération homicide de l’entropie. L’histoire des empires montre que, pour mettre en pratique leurs intentions génocidaires, les minorités au pouvoir ont toujours utilisé l’élimination du progrès pour la majorité, de préférence à tout autre moyen.

C’est pourquoi le modèle oligarchique, dont l’origine remonte, dans la culture européenne, au pacte conclu sur l’île de Capri entre Octave et les grands prêtres du culte de Mithra qui fonda l’existence de l’empire romain, demeure l’ennemi de la civilisation. Depuis l’époque d’Octave jusqu’à la monarchie britannique aujourd’hui, c’est cet ennemi que la cause de l’humanité doit combattre dans la vie politique comme en sciences.

Rome : un modèle oligarchique maritime

Ces processus, définis par la période allant de la chute de la tyrannie achéménide au modèle systémique de la société européenne étendue d’aujourd’hui, ont toujours été l’expression d’un modèle impérialiste qu’on en vint à appeler : modèle impérial romain de type oligarchique et maritime.

C’est le modèle aristotélicien, qu’on le prenne tel quel ou sous sa forme sarpienne, plus moderne et légèrement modifiée.

Le modèle impérial romain émergea de la tradition du culte de Delphes, qui était maritime, impérialiste et monétariste, le fameux culte d’Apollon-Dionysos contre lequel Platon décocha ses flèches. Aristote, empoisonneur insigne et agent macédonien à l’époque de Philippe de Macédoine, père d’Alexandre le Grand et ennemi de ses politiques, reste le modèle du grand prêtre adopté par les expressions méditerranéennes des formes maritimes d’impérialisme oligarchique, auquel les brutes britanniques vouent encore un culte de nos jours. Le modèle moderne européen (Sarpi, Adam Smith), qui est l’expression britannique de l’impérialisme romantique maritime, est, comme l’aurait souhaité Lord Shelburne, l’extension de cet héritage impérialiste romain devenu aujourd’hui celui de l’Europe elle-même (et souvent au-delà).

Dans les limites de ces références historiques, et d’autres du même genre, les idées sous-jacentes du système impérial britannique à propos d’un système oligarchique de droit universel sont certes celles de l’Empire romain, mais aussi celles, plus larges, d’une base qui remonte aux principes de la tradition oligarchique du culte delphique d’Apollon-Dionysos.

Le concept misanthrope et oligarchique d’un corps de lois universelles, prétendument « naturelles », se fonde sur l’idée que l’existence des rois et des royaumes dépend du consentement accordé à ceux dont dérive un monopole impérial sur les principes et l’autorité de la loi. Le système oligarchique moderne dérive, de proche en proche, de la tradition d’une loi impériale européenne que l’idéologue Henry Maine a essayé de rationaliser sous forme de code impérial oligarchique, en partant à reculons de l’impérialisme britannique du XIXe siècle en passant par Justinien, en y incluant des idées dont la racine remonte au système maritime du culte delphique du monétarisme, intrinsèquement impérialiste.

Le principe d’un empire comme celui de la Rome antique ou de l’actuelle monarchie britannique est, pour faire simple, d’empêcher les peuples d’augmenter leur niveau intellectuel : la population ne doit à aucun prix progresser « trop rapidement » dans l’accès à la connaissance et au mieux vivre ; c’est pourquoi les oligarques doivent s’employer de temps en temps à faire advenir une période de « nouvel âge des ténèbres ».

Le britannique Bertrand Russell est probablement l’homme le plus néfaste qui ait vécu de mon temps. Preuve en est ce passage, typique de Russell, de son ouvrage de 1952, Science, puissance, violence :

« On pourrait dire que les périodes noires sont exceptionnelles, et qu’on doit y répondre par des méthodes exceptionnelles. Ce fut plus ou moins le cas pendant la lune de miel de la révolution industrielle, mais ne saurait le rester à moins de réduire considérablement l’accroissement de population. La population s’accroît à présent au rythme de 58 000 naissances par jour. Jusqu’ici, la guerre n’a pas eu d’effet notable sur ce rythme resté constant pendant les deux guerres mondiales (...) La guerre (...) s’est avérée décevante de ce point de vue (...) mais peut-être la guerre bactériologique se montrera-t-elle plus efficace. Si la peste pouvait se répandre sur le monde une fois par génération, les survivants pourraient alors procréer librement sans que, pour autant, le monde risque la surpopulation (...) Cet état de fait pourrait se révéler quelque peu déplaisant, mais qu’importe ! Les grands esprits restent indifférents au bonheur, en particulier celui des autres (...) Les centres urbains industrialisés d’aujourd’hui seront désertés, et leurs habitants, s’ils ont survécu, seront revenus aux rigueurs paysannes de leurs ancêtres médiévaux (...) Lorsque j’ai commencé à acquérir une conscience politique (...) l’Empire britannique semblait éternel, le pays était aristocratique, riche, de plus en plus riche (...) Il est difficile à un vieil homme avec un tel passé de se sentir chez lui dans un monde où règne (...) la suprématie américaine. [7]

Je recommande de comparer cet ensemble de citations avec les politiques britanniques d’aujourd’hui : le Fonds mondial pour la nature prescrit ce genre de schéma génocidaire à la Hitler, qui gagne du terrain de nos jours sous la présidence de Barack Obama.

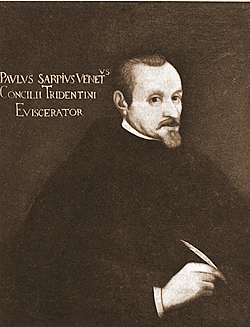

Le cas Paolo Sarpi

De ce point de vue, la loi impériale britannique moderne dérive en surface du « libéralisme » de Paolo Sarpi, qu’on a ingénument prétendu ennemi du précédent aristotélicien. Pourtant, et la dépravation d’un Bertrand Russell le montre clairement, le libéralisme britannique à la Sarpi est en fait une version sectaire et opportuniste, postérieure au concile de Trente, en réalité protestante, de cette tradition impérialiste romaine de Sarpi : il s’agit d’un impérialisme traditionnel aristotélicien et romain. Le dogmatisme ockhamien de Sarpi est de l’Aristote remanié pour l’édification des modernistes hébétés.

Par exemple, la tentative de dissoudre l’Europe dans un empire « mondial » dont le cœur serait contrôlé par les Britanniques, comme en témoignent leurs efforts qu’ils déploient, n’est tout simplement qu’un reflet de l’impérialisme romain, dont l’Europe n’a jusqu’à maintenant jamais réussi à se défaire sur son territoire. La seule chose qui ne puisse pas marcher dans ces néfastes manigances britanniques, c’est la survivance du système britannique lui-même, qui, si l’on n’y prend garde, entraînerait toute la planète dans un âge des ténèbres calamiteux, le pire que l’humanité ait jamais connu.

Rien n’illustre plus directement les retombées des influences de Sarpi et Aristote que le fait que Karl Marx et le marxisme étaient associés (et je l’ai déjà identifié) au trafiquant d’armes britannique Alexandre Helphand, connu pour avoir prôné « guerre et révolution permanentes ». Parvus-Helphand était le protégé d’Engels, lui-même une créature de la Société fabienne. C’était le rejeton de cet impérialisme britannique qui venait tout juste d’être conçu et créé sous l’égide du chef du renseignement britannique, Lord Palmerston, tout comme l’organisation « Jeune Europe » avait été utilisée par le Foreign Office de Palmerston pour concevoir la doctrine esclavagiste de l’insurrection confédérée aux États-Unis. Cette dernière était dirigée depuis Londres par celui qu’on devait par la suite connaître comme l’oncle et le mentor de Théodore Roosevelt, James D. Bulloch, espion confédéré travaillant depuis l’Angleterre contre les États-Unis.

Ainsi, très souvent, comme le montre le rôle crucial de Théodore Roosevelt pour amener les États-Unis à soutenir l’Empire britannique au cours de la Première Guerre mondiale, c’est la crédulité de l’audience qui fait les victimes des tragédies sur le théâtre de la vraie vie.

Très souvent, les guerres dont le monde moderne eut à souffrir furent l’expression de la tradition impérialiste romaine consistant à monter ses sujets les uns contre les autres, de peur qu’ils n’aient des velléités d’indépendance vis-à-vis de l’empire lui-même. La guerre de Sept Ans (1756-1783) de sinistre mémoire et les guerres napoléoniennes en Europe continentale, supervisées par les Britanniques et les Habsbourg, en sont les témoignages exemplaires. (…)

Les démentis puérils sur le rôle du Foreign Office britannique forment le nœud du drame élaboré pour l’édification des spécimens crédules des temps modernes, notamment les Nord-Américains. [8]

« Il faut une pièce de théâtre pour attirer l’attention du roi. » Pourquoi du roi ? Élémentaire ! À l’attention de l’empereur dont le rang précède celui des simples rois. Ainsi, ce menteur d’Aristote, tout mort qu’il soit, s’exerce encore à l’art impérial de ce genre de tromperies. J’ai expliqué dans de tels termes le rôle de Paolo Sarpi en tant qu’héritier des pratiques aristotéliciennes.

Le problème de certaines définitions

Lorsque je parlais tout à l’heure de perceptions sensorielles, je suggérai qu’elles étaient comme des ombres projetées par la réalité, plutôt que la réalité elle-même. Lorsqu’il s’agit des rayonnements cosmiques, à la différence des notions habituelles qu’on définit littéralement comme la perception sensorielle, on doit faire le raisonnement inverse. Les rayonnements cosmiques sont le principe d’action qui projette les ombres ; ce que l’on regarde ordinairement comme perceptions sensorielles, ce sont les ombres projetées par les effets des radiations cosmiques. Il ne s’agit pas encore de la véritable signification de cette communication, mais de l’acte de communiquer, et non la simple forme de l’ombre de cette action.

Pour ce qui nous intéresse, dans le cas du « sixième sens », l’esprit humain traite directement avec l’agence que les simples perceptions sensorielles, comme celles des fameux cinq sens, reflètent en tant qu’ombres de l’identité authentique de l’homme et de son expérience.

Intéressons nous à quelques-uns des moyens les plus aisément accessibles pour comprendre les fonctions des rayonnements cosmiques appartenant aux bandes de fréquences les plus basses, celles que l’on considère comme étant (habituellement) plutôt respectueuses de la vie en général, et des hommes en particulier. Pour illustrer notre sujet, intéressons-nous à la musique, elle-même expression d’une radiation cosmique. Considérons le cas de deux changements néfastes dans la diffusion de la musique, qu’elle soit jouée dans une salle, ou émise par l’intermédiaire de la radio ou de la télévision. Que savons-nous de pertinent quant à l’objet des paragraphes introductifs de cet article ?

II. Débarassons-nous de nos illusions réductionnistes

Les deux principales découvertes originales de Johannes Kepler quant à l’organisation du système solaire furent, premièrement, sa découverte des orbites de la Terre et de la planète Mars par rapport au Soleil (dans La nouvelle astronomie) et deuxièmement, sa découverte du principe de gravitation universelle (dans L’harmonie des sphères). Ces deux découvertes reflétaient celle de la caténaire et de son usage par Filippo Brunelleschi, en tant que représentant une courbe physique (funiculaire), contrairement au système inepte d’Euclide ; elles correspondaient à ce que Nicolas de Cues, qui reste le fondateur de la science physique moderne, appelait la découverte d’un principe général en sciences physiques.

Avant Kepler, Léonard de Vinci démontra, entre autres, la relation entre la caténaire et la tractrice, posant ainsi les bases pour les apports fondamentaux à la science physique de Gottfried Leibniz et de son collaborateur, Jean Bernoulli. Il revient à Kepler d’avoir montré à ceux qui le suivraient l’importance de la découverte du calcul infinitésimal, qui fut celle de Leibniz et de lui seul, lequel a inspiré les contemporains de Carl F. Gauss dans leur résolution du second projet de Kepler, la découverte des fonctions elliptiques.

Ces accomplissements jetèrent les bases permettant d’aller plus loin, vers les fonctions abéliennes, adoptées et développées par Lejeune Dirichlet et Bernhard Riemann, en dépit d’Augustin Cauchy, plagiaire et faussaire, qui avait caché l’existence d’un ouvrage de Niels Abel qu’il avait honteusement pillé. Le travail de Riemann sur les fonctions abéliennes est remarquable de ce point de vue. Il se trouve que les oeuvres de Dirichlet et de Riemann sont des plus utiles pour aborder notre prochain sujet.

Du point de vue des rayonnements cosmiques, nous pouvons identifier trois sortes de mauvaises habitudes en musique, en rapport avec le sujet de notre article. La première est le remplacement des instruments par des supports digitaux, ceux-ci engendrant un confinement inopportun des conditions d’audition que réclament les œuvres. La seconde est la pratique de la composition des œuvres musicales et parlées dans le cadre implicite des standards anticlassiques mis en place par le Congrès pour la liberté de la culture (CCF) de 1949, dont fait partie l’utilisation d’un « diapason surélevé » se substituant au diapason naturel correspondant approximativement au do 256. [9]

La troisième est le recours à des niveaux sonores extrêmement élevés et à des « effets » chaotiques – virtuellement du bruit – dans le cadre de l’une ou l’autre, ou des deux catégories référencées ci-dessus.

Ces trois types de pratiques destructrices ont pour effet de couper l’esprit de l’expérience enrichissante de ce qu’on ne saurait mieux définir que comme les modalités créatrices de l’expression de la pensée. Ces comportements problématiques sont typiquement illustrés par les habitudes nées de l’erreur grave qui consiste à traiter la science physique comme une sous-branche des mathématiques numériques formelles. Pour reformuler le problème, il nous faut distinguer, dans la pratique de la science, les mathématiques physiques (qui évoluent, et dont le développement progressif découle de la découverte de principes physiques et est défini par elle), de la physique mathématique (les mathématiques qui restreignent les principes physiques à de purs produits mathématiques).

Le changement naturel des registres [de la voix humaine], qui s’opère naturellement grâce à une gamme bien tempérée accordée au do 256, est lui-même partie intégrante de la vraie musique. S’en éloigner, lorsque c’est fait systématiquement et non comme une imperfection dans l’intention, n’est pas propice à la création ; c’est l’équivalent moral de la masturbation.

Les principes que réclame l’exécution de la musique classique s’appliquent également en littérature, où s’exerce l’ironie classique, dans le domaine de l’utilisation de la voix humaine, ainsi qu’en poésie classique.

Dans le domaine de l’expression orale, c’est lorsque la lecture prétendument poétique d’un texte reflète une forme d’énonciation vide – bien qu’apparemment canonique – sans aucune considération pour l’idée spécifique qui devrait lui conférer sa richesse de sens, que de tels abus contre la décence revêtent leur caractère le plus pernicieux. Que cela « fasse joli » ne signifie pas que cela soit élégant en regard de l’idée-contenu de l’énoncé, quand la prosodie ne correspond pas à l’expression d’une idée riche de sens ou quand on a recours au seul verbiage pour « faire beau », sans que le discours n’ait de réel contenu, ou bien parce qu’il ne s’agit que d’une logorrhée inepte énoncée en faisant « comme si ». Parfois, simuler l’élégance du langage relève davantage de l’esprit de maison de passe que de la tentative sincère de présenter des expressions riches de sens d’importantes ironies classiques.

La science, comme les grandes compositions classiques et leur exécution, est un processus de découverte ou, du moins, de dévoilement de principes physiques qui attendent d’être découverts à l’aide d’ironies qui sont au-delà du domaine des mathématiques physiques préexistantes : c’est le cas du genre de succès obtenu par Albert Einstein lorsqu’il se rendit compte du réel et original génie de la découverte, par Johannes Kepler, du principe de gravitation universelle. Cet art de « sortir du cadre » que permet l’hypothèse virtuelle constitue un bon étalon à quoi mesurer la véritable créativité scientifique.

La créativité ainsi définie requiert souvent que l’ironie intentionnelle fasse à plus d’un l’effet d’une « discordance qui jure », en laquelle réside plus souvent qu’autre chose le sens l’énonciation voulue. On l’observe dans ce qui pourrait très brièvement paraître comme une dissonance désagréable à un passage donné de la composition, qui se révèlera être ainsi le point où entre en jeu le début de la résolution d’une idée neuve. Toute créativité véritable s’appuie précisément sur ce genre de procédé. Il n’existe aucune berceuse dans la composition classique, si ce n’est, rarement, lorsqu’il s’agit d’endormir l’assistance ou, peut-être, de paraître menacer de le faire pour mieux ensuite éveiller son attention grâce à la rencontre d’une idée d’une beauté saisissante.

La célèbre exécution à Londres de la neuvième symphonie de Schubert sous la baguette de Wilhelm Furtwängler illustre brillamment ce point. [10]

En ayant déjà dit autant sur ce sujet, un sursaut d’attention est désormais nécessaire pour aller vers l’idée qui est l’intention de la présente composition.

Une distinction analogue s’exprime autrement par le rôle de la métaphore et autres ambiguïtés pour exprimer qu’on quitte le terrain des « définitions littérales et acceptions établies ». Il est un fait que la véritable créativité des œuvres scientifiques et autres réside hors du cadre des acceptions littérales préétablies. D’où les plaisanteries bien méritées sur le thème des « funérailles du grammairien ». [11]

Exemplaire à cet égard est le livre de style du New York Times, qu’on devrait à juste titre qualifier d’infâme.

Ces considérations reposent sur un principe dont l’illustration la plus simple est fournie par le fait démontrable qu’un progrès ne survient jamais qu’en dehors du cadre des limites prédéfinies de la qualité d’exécution. Les travaux consistant à approfondir les recherches sur les implications plus profondes et vastes des rayonnements cosmiques, fonctionnellement associées au « sixième sens », sont considérés à juste titre comme typiques de cette voie qui doit être empruntée pour les accomplir. Jamais grande idée n’a été atteinte par déduction, n’en déplaise au légendaire cocaïnomane Sherlock Holmes ; tout ce qui a un sens s’exprime grâce aux singularités des rayonnements cosmiques.

Tout ce que j’ai dit jusqu’ici n’est qu’une introduction. Il nous faut désormais situer ce que le présent article cherche à accomplir en révisant le contenu de mes précédents écrits sur ce que l’on connaît aujourd’hui des principes de la créativité scientifique en tant que telle.

Pour une définition de la créativité humaine

Bien qu’il nous soit permis de mesurer les effets de la vraie créativité, aucune formule mathématique ne saurait en définir la genèse. Pour des raisons liées à une ignorance généralisée de ce que représente en réalité la créativité humaine, le terme même de « créativité » est souvent utilisé pour décrire des effets qui ne sont aucunement en relation causale avec la vraie créativité elle-même.

Celle-ci s’exprime par la connaissance de principes physiques ou d’autres comparables, non implicitement accessibles dans le cadre des preuves expérimentales obtenues jusqu’ici. Ils appartiennent, à l’origine des hommes, au domaine de l’imaginaire artistique classique. La découverte par un étudiant d’un principe déjà connu, devrait lui servir à développer intentionnellement son aptitude à reconnaître par quel genre d’activité mentale il pourra, espérons-le, parvenir à comprendre la nature générale d’une telle découverte de principes. Si la pensée de l’étudiant n’est pas douée d’une intuition plus ou moins riche à l’égard du principe originel de l’imaginaire artistique classique, il risque de ne pas parvenir à appréhender ces aspects de l’investigation scientifique qui appartiennent à l’imaginaire de grands physiciens comme Brunelleschi, Nicolas de Cues, Léonard de Vinci, Johannes Kepler et Gottfried Leibniz.

La méthode par laquelle s’obtient la découverte en science physique trouve un précédent dans l’expérience de l’ironie artistique classique, point que William Empson, par exemple, a cherché à éclaircir dans son ouvrage, Les sept sortes d’ambiguïté. La science a ici une dette, sur un point essentiel, envers la méthode de l’ironie classique. Or, d’ordinaire, il y a là une difficulté.

Les difficultés éprouvées en sciences physiques par des étudiants diplômés d’études supérieures, incluant la perte d’une inclination préexistante vers cette qualité d’intuition, résultent notoirement, comme le professeur Lawrence S. Kubie, éminent spécialiste de ces sujets, l’a relevé dans son ouvrage Daedalus (printemps 1962), de l’effet des études supérieures suivies par ces diplômés.

Nous devons procéder par étapes pour tenter de résoudre cette difficulté ; j’en brosserai schématiquement l’enchaînement comme suit.

Au niveau inférieur, on tentera de définir la créativité à partir des effets de la perception sensorielle. Au niveau de la perception sensorielle, apparaît aussitôt une difficulté : ce que nous percevons par les sens n’est pas la réalité ; on ne peut mieux décrire les perceptions que comme des ombres projetées par des effets qui restent, par et en eux-mêmes, « invisibles » à la perception humaine directe.

Ce qu’il nous est possible d’accomplir par rapport à cet aspect particulier du sujet qui nous intéresse ici, c’est de réaliser que les perceptions de nos sens sont les expressions d’effets suscités par quelque chose de réel, mais qui n’est pas directement connaissable par la simple tentative de déchiffrer ces perceptions.

Nous aurons notablement progressé dès lors que nous aurons déplacé notre attention depuis le perçu de la perception sensorielle vers l’espace-temps des rayonnements cosmiques, c’est-à-dire vers le domaine du principe des fonctions de la relativité physique. Nous rencontrons là quelque chose qui semble davantage nous rapprocher de notre but que de nous fier à nos seuls sens ; mais ce que nous avons atteint dans notre tentative, ce sont ces principes que Bernhard Riemann a identifiés comme se situant au-delà de notre connaissance directe : ce sont les effets appartenant aux domaines respectifs du très grand et du très petit.

Nous pourrions apaiser notre frustration grandissante en faisant ressortir que les radiations cosmiques sont, comme la perception sensorielle, une qualité de connaissance logée dans le cerveau humain ; mais ce serait en vain, parce que le cerveau lui-même est un sujet de la perception sensorielle. Toutefois, voici une suggestion qui pourrait être de bonne politique pour remédier à cela : c’est l’esprit, et non le cerveau abritant l’effet qu’on appelle « esprit », qui nous est présenté comme le siège d’une possible solution.

En parcourant successivement ces degrés hypothétiques jusqu’à ce point, nous avons accompli quelque chose d’assurément utile, mais qui ne saurait constituer en soi une vraie solution au problème conceptuel posé.

Tentons une autre approche : l’esprit humain peut-il se connaître lui-même ? Ou, pour mieux dire, la vraie créativité se connaît-elle elle-même, et de quelle manière ? En d’autres termes, l’Univers se connaît-il lui-même en tant qu’objet capable de concevoir ? N’est-il pas un fait avéré que la créativité, située ainsi, représente une qualité par laquelle l’Univers mesure lui-même son existence ?

S’il est permis que la créativité comme mesure de la créativité soit une forme de solution, la mesure de l’action par une conception appropriée de l’action en elle-même, se présente à nous comme l’idée d’un type de solution.

Cependant, cela requiert un Univers qui soit intrinsèquement anti-entropique, du moins si l’on aborde le sujet du point de vue de la connaissance appropriée que nous en avons à ce point.

Étant donné que nous sommes parvenus à construire une hypothèse plausible, nous voici désormais tenus d’examiner deux hypothèses évidentes à propos de l’idée d’un Univers anti-entropique : l’Univers est-il réellement entropique, ou anti-entropique ?

Une question sociale

La prétendue « Deuxième loi de la thermodynamique », considérée à la lumière de ce que nous avons vu jusqu’ici, nous commande d’avoir à décider désormais si l’Univers se développe ou se détruit lui-même, ce dernier étant l’Univers fasciste (« dionysiaque ») de Frédéric Nietzsche, Werner Sombart, Joseph Schumpeter et leur clique. D’où cette idée delphique d’Apollon-Dionysos.

« Notre univers est-il entropique ou en expansion ? » La question s’élimine elle-même. Un Univers reposant sur le principe de l’autodestruction ne saurait constituer une définition de principe « universelle » de l’Univers ; ou alors cet Univers aurait été créatif, mais sa créativité se serait éteinte avant la naissance de l’homme, comme Aristote l’a implicitement argumenté. Cela a été relevé par Philon, mais avec un changement de principe, car il suppose que la création soit un vrai principe, non un dessein « mécanique » pouvant se poursuivre ou pas. En réalité, c’est clair, tout indique que l’Univers est en expansion. Remarquons que cela nous ramène à la troisième et dernière section de la dissertation d’habilitation de Bernhard Riemann, qui traite de l’infiniment grand et de l’infiniment petit.

Pour aider l’esprit dans ses soi-réflexions sur de tels sujets, examinons le contraste existant entre la période relativement fort longue durant laquelle la vie était à l’état unicellulaire, ou quasi tel, et celle, relativement courte, où elle a progressé depuis les états unicellulaires jusqu’à l’homme d’aujourd’hui. Identifions ce qu’on connaît de la façon dont s’est développé le processus de changement d’états successifs de la Terre, grâce auquel la vie est devenue un état d’existence permis, comme aujourd’hui. La vie humaine sur Terre n’a été rendue possible que grâce au développement de la Terre elle-même.

Après avoir brièvement examiné, puis écarté, certaines spéculations, voici qu’il ne nous reste en pratique que la proposition d’un Univers autocréatif. Cependant, même après avoir écarté la perspective d’un Univers intrinsèquement entropique, donc autodestructeur, il nous reste à examiner une question différente. Voici que le débat nous invite à diriger notre attention vers quelque chose d’une importance reconnue, à savoir la question de la trilogie du Prométhée d’Eschyle. Je l’ai dit : c’est une question de nature sociale.

Dès le déclin de Sumer, d’abord vers un système que quelques archéologues ont qualifié de « paysannerie quasi-féodale », puis vers l’esclavagisme qui causa sa perte, la tendance caractéristique de la société fut l’exploitation de quelques uns par quelques autres, ces derniers prenant virtuellement les premiers pour du bétail, un troupeau de créatures bestiales que les « fermiers » élèveront selon leur caprice ou leur intérêt particulier – comme le président Barack Obama, qui mène son peuple comme on conduit du bétail à l’abattoir. C’est très précisément la politique du Fonds mondial pour la nature du prince Philip et du prince Bernhard des Pays-Bas. Sumer a échoué, mais la civilisation a fini par progresser.

La politique du Fonds mondial pour la nature n’est pas née avec Werner Sombart ou Joseph Schumpeter. Elle existait déjà chez ce fanatique qu’était le président Théodore Roosevelt, comme en témoigne la propagande esclavagiste menée par son oncle et mentor, James D. Bulloch, agent britannique et espion au service de la Confédération. Le président Théodore Roosevelt consacra sa présidence à détruire les conditions visant à développer le rôle de la planète Terre en tant qu’environnement pour l’humanité, et après lui, le Fonds mondial pour la nature des princes Philip et Bernhard reprit le flambeau. Ce n’est rien d’autre que ce qui était connu comme « principe oligarchique » chez les tyrans, tant achéménides que babyloniens, et dans l’arrangement contractualisé entre Philippe, roi de Macédoine, et l’empereur achéménide d’abord, la tyrannie babylonienne ensuite. Tous ces systèmes que l’histoire connaît bien furent des échecs systémiques. A contrario, la Terre développa des réserves en oxygène qui permirent la création de la couche d’ozone, dont dépend la vie des espèces supérieures.

Une science avertie ne fera aucun mystère des causes des crises à l’origine de l’effondrement de tels systèmes, dont celle de l’empire britannique et de ses comparses aujourd’hui. Nous en savons suffisamment sur les aspects cruciaux des temps précoces où la vie s’exprimait principalement sous forme unicellulaire, pour qu’il n’y ait plus de mystère sur les raisons pour lesquelles les systèmes basés sur une croissance zéro des populations en termes d’économie physique, devaient tous converger vers un effondrement inéluctable, comme ce qui est en train d’arriver à vitesse grand V partout dans le monde.

La question du point de vue de l’économie physique

Plus nous en apprenons sur notre Univers, notamment dans le domaine de la maîtrise du vivant dans le système solaire et sur Terre, plus ce domaine terrien représente, pour nous, une partie du façonnage essentiel exercé par la vie, ou par l’action de la vie. Si l’on considère l’action de la vie uniquement sous l’angle de ce qui a un rapport avec les fonctions physico-économiques des sociétés, il n’existe pratiquement rien sur les « matières premières » qui ne résulte du rôle de la vie sur l’établissement des conditions essentielles préalables à l’existence actuelle des cycles de vie de l’économie moderne.

La plupart des ressources minérales, dont la plus ou moins grande richesse ou rareté conditionne l’économie physique des nations, reflètent l’existence de gisements disponibles à notre activité minière, pour le moment restreints, accumulés par des formes de vies du passé, telles que bactéries et autres créatures microscopiques. Le résultat net de ces limites est que les économies doivent appliquer à leur travail une densité de flux énergétique croissante par habitant et par kilomètre carré – ne serait-ce que pour maintenir l’équivalent des niveaux existants de productivité. Ainsi aujourd’hui, faute de densités élevées de flux d’énergie telles que peuvent en fournir la fission nucléaire et la fusion thermonucléaire, la population de cette planète ne pourrait vivre décemment. Avoir recours à des sources d’énergie moins performantes, comme les moulins à vent et les panneaux solaires, s’apparente à de la folie génocidaire – et, en vérité, à un crime contre l’humanité, car cela revient, pour toute nation assez folle pour promouvoir de telles politiques, à commettre un « génocide » contre sa propre population.

Ce facteur fut clarifié en termes militaro-stratégiques lorsqu’on a développé des systèmes d’armement comme ceux de la fission et de la fusion nucléaires, depuis le Manhattan Project étasunien et autres programmes du même genre, guidés par le génie russe, V.I. Vernadski. L’on parvint à la conclusion que les effets des armes thermonucléaires étaient néfastes pour l’humanité ; en revanche, les « applications pacifiques » de l’énergie nucléaire et thermonucléaire constituent des impératifs pour le présent et le futur de toute l’humanité.

Sur ce sujet, il est crucial que l’humanité entière sache que, depuis l’éviction du chancelier allemand Bismarck, on reconnaît la main de l’Empire britannique derrière la plupart des guerres, et que celles-ci sont largement injustifiables, car elles représentent une réaction politique de l’Empire britannique à la menace contre leur suprématie maritime que constituaient les technologies associées aux transports intercontinentaux par rail.

La guerre contre les forces hitlériennes que l’on a baptisé Deuxième Guerre mondiale était devenue inévitable, tandis que virtuellement, toutes les guerres majeures depuis l’éviction du chancelier Bismarck en Allemagne en 1890, telle la folie étasunienne en Indochine, étaient injustifiées à tous points de vue, sauf celui de l’Empire britannique, dans son désir impérieux de provoquer la destruction de l’économie américaine – entreprise qui ne pouvait être accomplie que comme elle fut menée, par une guerre d’Indochine rendue possible par la mort du président Kennedy.

Je dois dire que parfois, les principaux gouvernements du monde se sont montrés tout à fait puérils à ce sujet.

III. Le Principe des principes

Pour les raisons indiquées ci-dessus, la notion de principe universel coïncide avec le processus évoqué dans la Genèse, 1. Ceci pour souligner que l’auteur de la Genèse était un être humain qui, ayant considéré l’idée de Dieu à travers le pouvoir d’imagination d’un homme mortel, a vu l’homme comme produit d’un processus d’épuisement, en tant qu’idée d’homme mortel, d’homme créé à l’image d’un Créateur, Dieu. C’est en réalité pratiquement la même chose que ce que j’ai présenté plus haut. L’expérience que l’homme fait de ses propres pouvoirs de création lui montre comment fonctionne l’Univers du point de vue privilégié de ses propres hauts faits, ceux de la découverte d’un principe physique universel ou, autrement dit, de la capacité de l’homme à découvrir un vrai principe dans sa capacité toujours plus grande à expérimenter l’Univers.

Je ne fais pas là de prosélytisme religieux, j’énonce un fait.

Il faut ensuite considérer que ces principes exprimant la créativité définissent les options et les accomplissements de l’humanité comme les moyens par lesquels elle réalisera le progrès d’une création moins imparfaite de l’homme. L’homme et la femme, en se voyant eux-mêmes comme créés à l’image de Dieu, dont l’existence est scientifiquement nécessaire, doivent donc, de toutes leurs forces, désirer le plus ardemment cette amélioration créative pour eux-mêmes, qui les rapproche de la forme intentionnelle du progrès créatif de l’Univers.

Voyez sous cet angle la théologie de l’immortalité de l’idée de l’existence de l’âme.

L’idée qu’un homme a de lui-même est donc ironique, et voici en quoi.

Dès lors que nous savons, au moins grâce à ce que j’ai écrit plus haut, que l’homme conçu à l’image des certitudes des sens n’est qu’une ombre de la réalité, toute personne dont l’esprit reconnaîtra l’image mortelle fournie par les sens comme spécifiquement « conditionnelle », concevra une certaine prescience d’une forme d’immortalité. Voyez les Épîtres apostoliques chrétiennes sous cet angle, comme celle de saint Paul aux Corinthiens, par exemple. C’est une idée et une mission de l’humanité qui ne recherche pas une forme d’immortalité statique, « selon la chair », mais au contraire à expérimenter l’immortalité du processus de création, à être une vraie force de création dans le cours du développement de l’Univers : incarner la créativité humaine par et pour elle-même, devenant ainsi « à l’image » de la nature du Créateur de l’Univers.

Nous sommes nous aussi créateurs à l’image du principe qui définit le sens de création. Notre mission est de servir ce but, notre mission préférée dans la vie : améliorer l’Univers, et nous améliorer en contribuant à cette mission. Pour nous, cette mission est sa propre récompense : une dévotion à la créativité en soi. Voilà le vrai bonheur.

C’est, dirions-nous, ce qui constitue la preuve du sujet. Ceci étant dit, considérons maintenant la nature du plaisir d’être ce genre de personne. Ce n’est pas seulement une expérience agréable, mais nécessaire : pouvoir être consumés par la joie de faire notre travail – pas de nous sacrifier pour recevoir souffrance et punition, mais de remplir une mission infinie.

Considérons le cas de la Colonie de la Baie du Massachusetts et de sa Charte royale originelle de souveraineté. Si l’on excepte Salem, ville côtière pauvre et insalubre, des dirigeants comme les Mather et les Winthrop n’étaient pas précisément pétris de culpabilité ! C’est vrai, le nouveau parti vénitien des Hollandais et autres disciples de Paolo Sarpi était mauvais, tout comme Venise l’avait été sous un régime précédent. Jacques II avait été une calamité, mais Guillaume d’Orange et ses disciples étaient des monstres. Et pourtant, l’humanité n’est pas mauvaise en soi : seuls sont mauvais ceux qui, tels des bêtes, violent le principe créateur de l’humanité.

Comme on le disait en Angleterre en des temps plus anciens, la beauté de la vie réside dans la bonté du dévouement à une mission telle que celle des légendaires moines irlandais, disciples d’Isidore de Séville, et dans les grandes œuvres de Charlemagne : ceux qui faisaient le bien en se dévouant à améliorer la condition de l’homme en devenir, comme ces hommes inspirés qu’étaient les Winthrop et les Mather de la colonie originelle de la Baie du Massachusetts, et leurs disciples parmi les fondateurs inspirés de la Constitution de notre République fédérale. Ou, en des temps plus reculés, le cardinal Nicolas de Cues qui, constatant l’influence délétère du Parti vénitien de son temps, conçut le projet de grands voyages au-delà des océans, inspiration qui donna naissance à ce qui allait devenir notre république, dans les Amériques.

Dans l’expérience européenne, le mal doit être défini comme l’ennemi du bien : il n’y a pas d’entre-deux. Le mal dont je parle prend modèle sur le culte delphique et l’héritage de l’Empire romain qui règne, dans son incarnation la plus récente, dans cette antichambre de l’enfer qu’est l’actuel Empire britannique, qui fait son propre malheur.

Le bien repose essentiellement sur la créativité qui s’exprime à travers celle de l’esprit humain individuel. La mission d’un individu, son seul vrai bonheur, est la réalisation du développement et de la fertilité de cet acte anti-entropique qu’est la vraie créativité individuelle, celle d’une forme qui soit cohérente avec l’idée de Créateur.

Un résumé

Ceci dit, retournons à la discussion initiée par cet article.

Si la perception sensorielle nous met en présence des ombres de l’expérience plutôt que de ce qui en est la cause, nous ne saurions nous contenter de l’idée que cet Univers dont nous faisons l’expérience soit un théâtre d’ombres. Pas davantage ne saurions-nous prétendre que la moralité correspondant aux espèces invisibles qu’impliquent ces ombres, se situe dans les qualités prêtées à ce pays des ombres qu’est la perception sensorielle. D’où la perspective ontologique que j’ai développée jusqu’ici. Nous devons trouver notre identité propre et notre mission existentielle dans les preuves portant sur la nature de cet esprit qui exprime la réalité, ce que le monde des ombres de la perception sensorielle ne saurait faire par lui-même.

Le plus fameux chapitre de l’Épitre de Saint Paul aux Corinthiens vient nous hanter à ce sujet. La contemplation d’un meilleur choix d’ombres, désormais évident au plan expérimental, celui des rayonnements cosmiques, nous hante. C’est donc l’inévitable idée ontologique d’« esprit » qui nous hante. Cela nous amène à quelque chose que nous devrions déjà connaître, puisque notre esprit est déjà éclairé par le paragraphe conclusif du manuscrit inachevé de Shelley. Si le rôle des rayonnements cosmiques ne nous permet pas tout à fait d’atteindre notre but, il possède deux vertus appréciables. Il nous conduit, en tant qu’expérience cruciale, en dehors des idées conventionnelles de perception sensorielle, et nous amène ainsi au domaine même d’imagination créatrice qui permit successivement aux efforts de Johannes Kepler et d’Albert Einstein de nous mettre en présence d’un Univers ontologiquement fini, mais illimité et, ainsi, de nous amener dans un royaume plus proche de ce principe de savoir qui subsume, plutôt qu’il n’habite simplement, l’Univers que nous connaissons, pour imparfaitement que ce soit.