[sommaire]

A l’heure où les partisans du renflouement bancaire se réfèrent aux écrits d’Alexander Hamilton (1755-1804) pour justifier leur tentative d’imposer un système d’euro-obligations [eurobonds] à l’échelle de la zone euro, il est nécessaire de rétablir la vérité sur les idées défendues par Hamilton, le premier secrétaire au Trésor américain, ardent défenseur de l’école économique représentée par l’illustre Jean-Baptiste Colbert.

Contrairement aux idéologues de la finance à l’œuvre aujourd’hui en Europe et aux Etats-Unis, Hamilton, comme Colbert avant lui, affirmait que les comptes d’une nation lourdement endettée ne peuvent être assainis par une politique d’austérité ni par une simple consolidation des dettes, mais par un État voué à la mise en œuvre d’une politique d’investissement physique à grande échelle dans l’infrastructure, à l’encouragement de l’agriculture, de l’industrie et de la recherche scientifique, afin de jeter les bases d’une nouvelle phase de développement intégral de la nation.

Une question de principe

La pensée économique d’Alexander Hamilton et la Constitution américaine

par Nancy Spannaus, rédactrice en chef de l’Executive Intelligence Review (EIR)

Contrairement à ce qu’affirment la plupart des économistes, les Américains peuvent se référer à une réalité fort simple pour faire face à l’effondrement physique et financier de leur nation : la solution qui permettra de mettre fin à cette crise de civilisation peut être observée dans le principe sous-jacent aux mesures adoptées par le premier secrétaire au Trésor des États-Unis, Alexander Hamilton ; principe que l’on retrouve profondément ancré dans la Constitution américaine elle-même.

D’aucuns contesteront ce fait : financiers de Wall Street et indécrottables populistes seront toujours prêts à démontrer avec force arguments qu’Hamilton était un élitiste ayant plagié le système britannique, mais que simplement sa banque nationale et sa promotion étatique de l’industrie et de l’infrastructure allaient à l’encontre du système de libre-échange supposément à l’origine de notre prospérité en tant que nation. Mais ces gens mentent, car Hamilton fut le véritable inspirateur de la Constitution de notre pays et de son principe exclusif de crédit public et souverain pour encourager la formation de capital lié au progrès technologique.

Le génie d’Hamilton en économie s’est montré presque immédiatement après son arrivée dans notre pays en 1772. Dès 1774, il écrivait déjà des tracts anti-britanniques contenant les germes du concept d’économie physique nationale selon lequel le développement de la nation dépendait de la promotion de l’agriculture et de l’industrie. Il développa plus avant cette idée par la suite, en particulier dans ses trois célèbres rapports au Congrès – deux sur le crédit public, le dernier sur les manufactures. Ainsi pour Hamilton, le principal moteur du développement économique est l’invention, le pouvoir créateur de l’esprit humain, qui s’exprime à travers l’usage de « la main d’œuvre artificielle » (c’est-à-dire les machines) et se trouve amplifié par le développement de l’infrastructure. Le concept de « pouvoirs productifs du travail » résume l’idée.

Ces conceptions, en opposition directe avec la notion bestiale de libre-échange défendue par Adam Smith, sont très largement inspirées de l’économie politique du philosophe et scientifique allemand Gottfried Leibniz, telles qu’elles avaient été exprimées par Jean-Baptiste Colbert et par le penseur suisse Emerich de Vattel.

Hamilton et ses collaborateurs, Benjamin Franklin et George Washington en particulier, luttèrent énergiquement pour bâtir les institutions qui allaient leur permettre de concrétiser leur vision du progrès humain. Face à la détermination britannique pour supprimer ce progrès, ils savaient qu’il fallait lutter non seulement pour l’indépendance politique, mais aussi pour établir des institutions capables de soutenir à la fois cette indépendance et la croissance économique. Le résultat fut la Constitution américaine elle-même, dans laquelle se trouvaient fixés le principe de crédit public et ses compléments nécessaires, la banque nationale et une politique de défense des manufactures – qui, bien que mis en échec sur le court terme, allaient par la suite réémerger sous les présidences de John Quincy Adams, Abraham Lincoln, William McKinley et Franklin Delano Roosevelt.

Les incultes d’aujourd’hui – conservateurs inclus – ne peuvent faire la différence entre une dette encourue par la spéculation et le crédit émis pour le développement à long terme du capital. Ils prétendent que notre Constitution exige de donner libre cours aux marchés, et que le « gouvernement qui gouverne le moins est celui qui gouverne le mieux ».

Leurs idées, comme celles des forces politiques opposées à Hamilton et à ses collaborateurs au cours des années 1780 et 1790, ne bénéficient à nul autre qu’à l’Empire britannique, qui fonctionne aujourd’hui sous la forme d’un système financier mondialisé et non plus sous la forme d’un système colonial soutenu par une armée et une marine puissantes.

Le concept de valeur économique selon Hamilton

La présentation la plus élaborée qu’Hamilton ait faite de ses idées économiques se trouve dans son Rapport sur les manufactures de 1791. Il y réfute de manière dévastatrice l’économiste britannique Adam Smith, selon lequel le développement d’une économie devrait être laissé aux forces du marché (au nom de l’avantage comparatif). Hamilton insiste au contraire sur le fait que pour garantir la sécurité nationale et la prospérité, une économie agro-industrielle intégrée est nécessaire : l’Etat doit donc promouvoir le développement de l’infrastructure (canaux et routes à cette époque-là), garantir les besoins de la population et soutenir le progrès des machines.

Ainsi, Hamilton rejette la vision du monde selon laquelle la richesse se mesure en territoires, en métaux précieux ou même en puissance militaire par rapport à d’autres nations. La richesse de la nation dépend plutôt de son développement économique physique incluant, en particulier, les capacités intellectuelles de sa population. Parmi les arguments qu’il avance en faveur de la promotion des manufactures, Hamilton insiste sur le point suivant :

Privilégier et stimuler l’activité de l’esprit humain en multipliant les projets n’est pas le moins considérable des moyens par lesquels la richesse d’une nation peut être promue.

Cet argument d’Hamilton est directement lié à la question du capital requis pour créer des manufactures et développer l’agriculture. Dans le système britannique de Smith, les classes de la société qui ont pu au préalable accumuler un capital – par héritage, par vol ou autrement – se voient accorder pratiquement toute liberté pour l’utiliser à leur profit. Hamilton insiste sur l’idée que l’Etat doit fournir les conditions permettant d’encourager et même de former du capital pour le bonheur et la sécurité de la population dans son ensemble.

Dans la partie finale de son Rapport sur les manufactures, au moment d’aborder la question des moyens dont dispose l’Etat pour encourager l’industrie et l’infrastructure permanente nécessaire à son développement, Hamilton l’explique très clairement :

« Le concept d’intérêt général (general welfare) devait sans aucun doute impliquer plus que ce qui était exprimé ou inclus dans les concepts précédents ; sinon des exigences nombreuses se rapportant aux affaires d’une nation auraient été laissées sans disposition. Cette expression est aussi large que toute autre expression ayant pu être utilisée ; car il n’aurait pas été approprié que l’autorité constitutionnelle de l’Union ait été, dans la collecte de ses revenus, restreinte dans des limites inférieures à l’intérêt général, et aussi parce que ceci comprend une grande variété de cas particuliers ne pouvant être ni spécifiés ni définis.

« Il est par conséquent, par nécessité, laissé à la discrétion de l’Assemblée législative nationale de se prononcer sur ce qui relève de l’intérêt général ainsi que sur les moyens financiers appropriés et requis pour chaque élément correspondant à cette description. Et il n’y aucune raison de douter que tout ce qui concerne l’intérêt pour l’agriculture, les manufactures ou le commerce entre dans la sphère de l’Assemblée, du moins par rapport à la question du financement. » [1]

C’était pour permettre la création du capital nécessaire à la croissance économique physique, que Hamilton soumit ses deux premiers rapports au Congrès en 1790, le Rapport sur le crédit public , qui permit au gouvernement de l’Union de reprendre à son compte les dettes de la guerre d’Indépendance, et le Rapport sur la banque nationale , concernant également le crédit public. Nous reviendrons plus loin sur la mise en application de ces deux rapports, mais exposons d’abord le concept.

Plutôt que de dépendre de ceux qui avaient déjà accumulé de la richesse, en particulier à l’étranger, Hamilton proposa de consolider la dette de la nation sous l’autorité du gouvernement fédéral et de l’utiliser comme base pour l’émission de crédit. Le Rapport sur la banque nationale explique comment le mécanisme utilisé permettrait de générer « l’accroissement du capital actif et productif d’un pays ». Hamilton ne s’intéressait pas le moins du monde aux réserves d’or et d’argent, qu’il appelait des « réserves mortes » ; ce qui comptait pour lui était la création de richesse économique physique.

Il soutenait en définitive qu’une banque nationale étroitement liée à la dette de l’Etat pouvait cimenter la nation et servir de creuset pour la richesse nationale.

On comprend souvent mal comment ce concept diffère fondamentalement des banques nationales telles qu’elles pouvaient exister dans les pays européens, notamment en Grande-Bretagne ; or cette différence est profonde, comme le reconnaît le Professeur Forrest McDonald [2].

Ainsi, là où la Banque d’Angleterre – qui partage certaines similarités avec ce que Hamilton avait proposé – fournit les fonds à l’Etat pour mieux le contrôler, la Banque des États-Unis de Hamilton avait pour fonction explicite de financer la croissance de l’industrie et de l’agriculture nationales, y compris en finançant l’infrastructure requise pour cette croissance.

Hamilton, comme Leibniz et Colbert avant lui, comprenait la nécessité pour la nation de canaliser l’investissement dans le progrès technologique, pour le bénéfice de la population, source réelle de richesse. Le bien-être public était la finalité du crédit public.

Les forces politiques associées à Hamilton ne réussirent pas à mettre en œuvre la totalité de son programme, du moins de son vivant. Nous devons toutefois souligner que son programme est inscrit dans la Constitution elle-même : le principe de crédit public doit se faire à travers le Congrès, censé contrôler la monnaie ; sa responsabilité pour l’avancement de l’intérêt général est clairement énoncée, ne demandant qu’à être respectée à nouveau aujourd’hui.

Le combat d’Hamilton

Dès le XVIIe siècle, lors de la fondation de la Colonie de la Baie du Massachusetts, avait commencé la lutte pour transformer les colonies américaines en nation unifiée dédiée au développement des pouvoirs productifs du travail et au progrès technologique. Ce développement, temporairement étouffé par l’oligarchie britannique, reprit au XVIIIe siècle grâce au mouvement mené par Benjamin Franklin, lui-même disciple des principaux penseurs du Massachusetts comme les Mather et les Winthrop. Franklin avait tenté de créer une union continentale à la conférence d’Albany en 1750, mais les Britanniques l’avaient contrecarré. Après 1763, alors que la Compagnie britannique des Indes orientales prenait le contrôle de l’Empire, les Britanniques voulurent écraser le mouvement visant à concrétiser les aspirations des pionniers de la Colonie de la Baie du Massachusetts et de ses alliés, en imposant des restrictions comme la Loi sur l’acier (empêchant la production d’acier en Amérique) et des taxes qui passent pour être la cause plus ou moins directe de la Révolution américaine.

Franklin avait formé un réseau continental voué à poser les bases de la nation, réseau qui jouera un rôle fondamental dans la lutte à mort qui allait s’ensuivre. C’était toutefois à Alexander Hamilton, jeune esprit fraîchement arrivé des Antilles, qu’allait revenir l’honneur de fournir la solution appropriée.

L’unité initiale des colonies fut achevée lors de la convocation du Congrès continental en 1774, afin de soutenir la résistance de la Colonie du Massachusetts aux exactions commises par les Britanniques. Peu après, cette unité fut cimentée par la création de l’armée continentale sous le commandement de George Washington. Suite à la Déclaration d’indépendance, le Congrès commença à agir comme représentant de la nation au niveau international, envoyant des délégués en Europe pour solliciter des soutiens dans sa guerre contre l’Angleterre, tant sous forme de prêts en argent que de matériel. Le Congrès prit en charge les coûts de la guerre mais ne disposait pas de moyens financiers, à l’exception de ce que pouvaient fournir les colonies ou les particuliers.

Grâce à l’esprit révolutionnaire de la population et à la grande générosité de plusieurs riches patriotes, l’effort de guerre put bénéficier de moyens financiers et matériels, mais de justesse. Les ressources se faisaient de plus en plus rares et le Congrès, qui avait adopté les Articles de la Confédération en 1777 mais ne les ratifia qu’en 1781, ne disposait ni des fonds ni des pouvoirs nécessaires pour faire face à la crise. Le financement devait provenir de réquisitions à l’égard des Etats, mais plusieurs de ces réquisitions ne purent être concrétisées malgré les accords mis en place au préalable.

Vers 1779-1780, Hamilton, qui avait alors un peu plus de vingt ans et officiait comme aide de camp auprès de George Washington, commença à militer pour résoudre définitivement ce problème financier. Il se mit à écrire des lettres aux membres du Congrès, en particulier à James Duane et Robert Morris, plaidant en faveur de la création d’une banque nationale comme seul moyen de résoudre l’insolvabilité de la nation en guerre : « C’est en introduisant de l’ordre dans nos finances, en restaurant notre crédit, que nous gagnerons des batailles, que nous atteindrons finalement notre objectif », écrivit-il à Morris. Pour y arriver, il appelait à une convention nationale des états.

Duane et Morris donnèrent tous deux suite aux propositions d’Hamilton, mais de manière partielle. Duane réussit à obtenir de certains comités du Congrès la nomination d’agents personnellement responsables ; c’est ainsi que Morris put travailler avec le député de Pennsylvanie James Wilson pour élaborer la charte de ce qui allait devenir la première banque nationale, la Bank of North America. La BNA devait être à la disposition du Congrès continental, mais celui-ci manquant de ressources, une grande partie des fonds durent être avancés par Morris.

Hamilton redoubla d’efforts. En juillet 1781, il lança une campagne de presse avec une série d’articles intitulés « Le Continentaliste », dans laquelle il faisait part du besoin d’accroître les pouvoirs du Congrès pour faire face au manque de recettes. Nous étions alors en pleine guerre, même si les combats allaient diminuer en intensité suite à la victoire de Yorktown en octobre 1781. Hamilton maintint sa campagne de propagande et d’éducation jusqu’en juillet 1782, dénonçant les Etats qui menaient des guerres commerciales les uns contre les autres, citant l’exemple du développement des ressources nationales de la France par Colbert, et exigeant des mesures permettant à l’Etat fédéral de réguler le commerce et la monnaie.

Le Congrès demeurait, en général, paralysé. Les Articles de la Confédération avaient certes fini par être ratifiés par tous les Etats, mais il fallait malgré tout leur consentement unanime pour tout impôt visant à accroître les revenus. La nouvelle nation se trouvait par conséquent étranglée. Ironiquement, un événement allait prendre ultérieurement une importance fondamentale pour le système de Hamilton. A la demande du Maryland, toutes les colonies ayant des droits sur les terres situées à l’ouest (c’est-à-dire toutes les terres s’étendant des Alléghénies jusqu’au Mississippi), devaient les céder à la Confédération elle-même. Ainsi le gouvernement national émergeant se dotait d’actifs à lui, d’immenses territoires qu’il allait pouvoir par la suite vendre et développer, ce qui faciliterait également ses efforts de défense.

1782 fut une année charnière, au cours de laquelle les Britanniques allaient passer de la guerre militaire à la guerre financière. Tandis que les négociations du traité de paix se poursuivaient à Paris, le gouvernement anglais tomba aux mains de véritables truands, Lord Shelburne (William Petty) et William Pitt (marquis de Lansdown). Shelburne en particulier s’était publiquement opposé à l’assaut militaire contre les colonies mais n’entretenait aucune sympathie pour leurs aspirations agro-industrielles. Préférant l’arme du libre-échange, c’est-à-dire la guerre économique, pour défendre la domination impériale britannique sur les colonies américaines, il était allé jusqu’à commander à Adam Smith son essai sur La Richesse des nations en 1776, avec l’intention explicite d’amener tout rival potentiel à l’autodestruction.

Hamilton était probablement celui qui comprenait le mieux cette menace. Dans une résolution qu’il rédigea et qui fut adoptée par la suite par la législature de l’Etat de New York à l’instigation de son beau-père Philip Schuyler en juillet 1782, Hamilton appelait à convoquer une Convention générale de tous les Etats pour former un nouveau gouvernement plus puissant. Il dénonçait dans cette résolution les manœuvres britanniques comme de la « séduction en Amérique » en insistant pour que le Congrès se dote du pouvoir dont il aurait tant besoin pour gagner la paix : le pouvoir du crédit.

La résolution de l’Etat de New York, ainsi qu’une autre semblable introduite au Congrès en 1783, ne furent pas adoptées.

Entre-temps, à cause de la politique de libre-échange et des manigances de certains agents britanniques restés sur place, ainsi que de l’épuisement des terres et d’autres ressources à la suite de la guerre, les treize colonies se trouvaient dans une situation de faillite et de chaos croissants. Comme le soulève l’historien John Fiske dans son livre de 1888 [3], il existait un réel danger de voir le Congrès dissous. La menace de coup d’Etat militaire par l’agent britannique Horatio Gates s’était vue déjouée par George Washington, comme d’autres formes d’agitation de l’armée.

La guerre commerciale faisait rage entre les Etats, de même que les disputes territoriales comme celle entre le Connecticut et la Pennsylvanie concernant la Réserve de l’ouest, qui fit plusieurs morts. Il y avait également des conflits entre partisans de l’argent papier et partisans de l’argent métallique au sein de chaque Etat, les fermiers faisant pression sur les citadins pour accroître leurs revenus, allant même jusqu’au boycott dans le Rhode Island, causant de sévères pénuries alimentaires.

Ce serait une grave erreur de considérer ces troubles comme étant « naturels » : la main britannique était en fait omniprésente. Selon l’historien Forrest McDonald, il existe des preuves que les Britanniques avaient payé les insurgés de la célèbre révolte de Shays, un soulèvement armé contre les impôts au Massachusetts.

Les guerres commerciales entre Etats étaient dirigées par la même main. Il y avait également les pirates, qui procédaient à des kidnappings et s’attaquaient aux navires commerciaux américains, dénoncés par John Adams mais considérés comme nuisance « utile » par Lord Shelburne.

Tandis que le chaos allait croissant, Hamilton et Washington prirent de nouvelles mesures. En 1785, Washington, qui avait constamment défendu l’idée d’une nation continentale et la nécessité de développer l’infrastructure, décida à la suggestion de James Madison d’inviter des représentants de Virginie et du Maryland chez lui pour discuter de l’adoption de droits de douane uniformes et de la régulation du cours des monnaies, dans le contexte du projet de canal le long du Potomac. Le Maryland demanda de poursuivre les discussions avec tous les autres Etats à Annapolis en septembre 1786.

A Annapolis, Hamilton revint sur le devant de la scène. Puisqu’il n’y avait pas suffisamment de participants pour poursuivre les discussions, un nouvel appel fut rédigé pour convoquer une convention de tous les Etats à Philadelphie pour le deuxième lundi de mai 1787. Hamilton, délégué de l’Etat de New York, rédigea cet appel, où il souligna que les participants avaient revu à la hausse leurs ambitions, suggérant que la Convention « considère jusqu’où un système uniforme de règles commerciales et autres problèmes importants seraient nécessaires à l’intérêt commun et à l’harmonie permanente entre les Etats ».

Cet appel invitait tous les Etats à se rencontrer afin de « prendre en considération la situation des États-Unis, de formuler des dispositions leur semblant nécessaires pour rendre la Constitution du Gouvernement fédéral conforme aux exigences de l’Union, et faire en sorte qu’un tel acte soit, une fois adopté par eux et ratifié par les législatures de tous les Etats, mis en œuvre dans le même esprit ».

Les Etats ne se décidèrent pas tous à participer à cette Convention sans avoir opposé au préalable une certaine résistance. Mais le chaos croissant acheva de convaincre les récalcitrants, la Virginie fut la dernière à donner son aval et la Convention put siéger en mai 1787.

Le rôle d’Hamilton à partir de ce moment a été amplement discuté par les historiens mais souvent mal compris, car une grande partie de son travail fut accompli en coulisses, à l’exception de son célèbre discours du 18 juin sur la composition du Gouvernement. La Convention s’étant tenue à huis clos et les deux rapports de son discours ayant été réalisés par ses ennemis jurés, on ne peut être sûr de ce qu’il déclara.

Son influence est toutefois parfaitement visible dans les dispositions de la Constitution (adoptée en 1787) concernant les pouvoirs du Congrès sur les questions économiques, notamment au sujet de la dette souveraine des États-Unis, du contrôle du Congrès sur la monnaie et du double engagement en faveur de l’intérêt général (dans le préambule et dans l’Article 1, section 8). Hamilton faisait partie du comité qui rédigea la dernière version de la Constitution ; selon l’historienne Catherine Drinken Bowen, on lui doit l’insistance accordée à la notion d’« intérêt général ». Il fut l’un des trente-six signataires du document final.

Après la Convention, personne ne combattit avec autant de détermination que lui pour faire ratifier la Constitution. Il écrivit 51 des 85 Federalist Papers, mettant toute son énergie à convaincre ses concitoyens de soutenir un gouvernement fédéral doté des pouvoirs nécessaires pour former « une Union plus parfaite, établir la justice, assurer la tranquillité domestique et la défense commune, promouvoir l’intérêt général et garantir les bienfaits de la liberté à soi-même et à la postérité ». Il combattit jusqu’au bout les populistes de l’Etat de New York, menés par le gouverneur George Clinton, et finit par triompher.

La bataille pour former une république souveraine allait cependant continuer, et Hamilton restait au centre du débat.

Le redressement judiciaire comme base d’un nouveau système de crédit

Le président Washington nomma son ancien aide de camp comme secrétaire au Trésor en septembre 1789 et Hamilton se mit immédiatement au travail. La faillite de la nation était presque totale. Une grande partie des terres agricoles avaient été rendues improductives par la guerre, les Britanniques troublaient les zones de pêche et le commerce était étouffé par leur interférence. Il n’y avait aucune monnaie nationale digne de ce nom, seulement des pièces en provenance d’autres pays. Le troc revenait en force, y compris pour le paiement des impôts et des taxes.

En plus de l’effondrement de l’économie physique, le pays croulait sous une montagne de dettes, divisées en trois catégories, mis à part les intérêts.

La plus grande partie était constituée de dettes dues par la Confédération à des individus comme les vétérans de la guerre ou aux Etats, totalisant environ 40 millions de dollars ; cette dette avait été explicitement reprise par le nouveau gouvernement fédéral, comme stipulé dans la Constitution.

La deuxième catégorie, formée des dettes des Etats eux-mêmes pour leurs dépenses de fonctionnement encourues pendant la guerre, totalisait environ 25 millions de dollars. La troisième catégorie venait des prêts obtenus de l’étranger, pour un total de 10 millions, reprise elle aussi par le nouveau gouvernement. Les arriérés d’intérêts, variant entre 4 et 6 %, se montaient à plusieurs millions de dollars.

Le service de cette dette, pensa Hamilton, coûterait plus d’un million de dollars par an, plus que les revenus projetés par le gouvernement fédéral en provenance de sa ressource principale, les droits de douanes découlant des tarifs adoptés deux mois plus tôt.

Que proposa donc Hamilton ? Ajouter de la dette à celle existant déjà, en faisant en sorte que le gouvernement fédéral reprenne à son compte la dette des Etats, pour la transformer, sous forme d’obligations, en capital de la Banque nationale, qui fournirait ensuite les moyens pour commencer à construire l’économie physique de la nation ! Ceci permettrait, souligna-t-il dans son premier Rapport sur le crédit public, de sécuriser le crédit public d’un pays en faillite. Son second Rapport contenait les détails pour la formation de la Banque nationale, et les bénéfices que pourrait en tirer la nation.

Le premier rapport de Hamilton part du fait que, bien entendu, la dette encourue en raison de la guerre constitue une obligation morale de la nation (« le prix de la liberté ») et qu’elle doit être remboursée. Pour y arriver cependant, certaines mesures d’urgence doivent être prises pour renforcer le crédit public. Hamilton résuma la situation comme suit :

Pour justifier et préserver la confiance ; pour accroître le respect du nom du pays ; pour répondre à l’appel à la justice ; pour redonner aux terres leur valeur ; pour l’approvisionnement de l’agriculture et du commerce ; pour cimenter plus étroitement les liens entre les Etats de l’Union ; pour améliorer leur sécurité face aux attaques étrangères ; pour établir l’ordre public sur la base d’une politique juste et libérale. Ce sont là les nobles et inestimables buts que nous devons atteindre, par une disposition appropriée et adéquate, en ce moment, en faveur du crédit public.

Ceci ne pouvait pourtant être accompli qu’en accroissant la productivité de la nation ! Ainsi la dette, dont la plus grande partie du principal ne comportait heureusement aucune échéance fixe, devait être transformée en rente annuelle ou en obligations, monétisées de manière à fournir des fonds pour développer l’économie physique.

Pour lancer son plan, il avait besoin d’un autre prêt de la France. Il lança également des souscriptions pour un nouveau prêt afin de couvrir la dette domestique, à un taux de 4 % plutôt que celui de 6 % en cours auparavant, attirant les investisseurs en ajoutant des provisions additionnelles, incluant certaines portions de terres publiques. Il accrut également les revenus par une augmentation des taxes sur les alcools et créa un fonds temporaire devant faire office de banque nationale jusqu’à ce qu’une institution de ce type soit officiellement mise en place.

Hamilton expliqua en détail les bienfaits découlant de son plan de refinancement de la dette : l’apport de nouveau capital permettrait de développer le commerce et aiderait l’agriculture et les manufactures, les intérêts se trouveraient réduits en accroissant la quantité d’argent en circulation. De plus, un coup serait porté aux spéculateurs, qui comptaient sur la faible valeur des terres et l’instabilité générale pour s’enrichir aux dépens de la nation.

La proposition d’Hamilton reçut un accueil très mitigé. Dans une large mesure, les critiques se concentrèrent sur le transfert des dettes au niveau fédéral, car certains Etats avaient déjà payé leurs dettes tandis que d’autres cumulaient d’importants retards. Les plus riches rechignaient ainsi à accepter ce plan sous prétexte qu’il était inéquitable. Plus fondamentalement, les représentants de ces Etats, en particulier ceux de New York et de Virginie, réalisaient que la taille de la dette renforcerait le pouvoir du gouvernement fédéral, de même que sa tendance à promouvoir l’industrie et le progrès technique – plutôt que le système de plantations et d’intérêts commerciaux dominant respectivement la Virginie et New York – résultat que recherchaient effectivement Hamilton, Washington et leurs collaborateurs.

Le levier utilisé contre Hamilton était principalement la situation critique dans laquelle se trouvaient les vétérans de la guerre d’indépendance, qui avaient été contraints, en raison de leur manque de moyens, de vendre à un taux très désavantageux les bons qu’ils avaient reçus du gouvernement en gage de salaire, permettant aux repreneurs d’engranger tous les bénéfices ultérieurs. Hamilton n’était pas indifférent à la cause de ces vétérans, mais insistait qu’il ne pouvait tolérer l’existence de deux catégories d’obligations différentes car cela compliquerait trop la gestion des finances.

Les porte-parole de l’opposition étaient principalement James Madison, président de la Chambre des représentants, et Thomas Jefferson, secrétaire d’Etat (ministre des Affaires étrangères) – tous deux originaires de Virginie. Ils menèrent une campagne de propagande contre le plan d’Hamilton, et c’est seulement lorsqu’il consentit à déplacer la capitale de Philadelphie à la frontière du Maryland et de la Virginie, sur le Potomac, dans le nouveau district de Columbia spécialement créé à cette fin, qu’ils acceptèrent de ne pas faire obstruction à l’adoption du Rapport sur le crédit public par le Congrès. Il fallut cependant que ses dispositions soient votées en quatre lois différentes, faisant durer le processus sur huit longs mois.

Et bien que le second Rapport, celui sur la Banque nationale, ne fût que la mise en application des dispositions adoptées dans le premier rapport, Madison et Jefferson décidèrent de s’opposer également à son adoption.

Hamilton soumit son Rapport sur la Banque nationale en décembre 1790. La Banque des États-Unis, comme avait décidé de la nommer Hamilton, devait bénéficier d’un capital de dix millions de dollars, dépassant de loin la capitalisation des trois autres banques alors en activité dans le pays, la Bank of North America, la Bank of Massachusetts et la Bank of New York, cette dernière ayant été créée par Hamilton quelques années plus tôt. Sur les dix millions de dollars d’actions mises en vente, deux millions du capital initial devaient provenir du gouvernement fédéral et huit millions de souscriptions publiques, payables pour un quart en espèces et pour les trois quarts restants en obligations gouvernementales à 6 % d’intérêts. Ainsi, la dette gouvernementale servirait de base à l’expansion du crédit. Les revenus de la banque proviendraient des intérêts sur les titres du gouvernement fédéral, ainsi que des prêts accordés à ce que l’on appellerait aujourd’hui le « secteur privé », pour développer l’économie physique.

Même si Hamilton ne prit pas la peine d’expliquer la différence entre sa proposition de Banque nationale et la Banque d’Angleterre existant alors de l’autre côté de l’Atlantique, l’intention et le mode de fonctionnement différaient complètement. En premier lieu, la Banque ne devait pas acheter de dette publique au-delà de sa capitalisation initiale. Elle pourrait accorder des prêts à court terme pour faciliter la collecte des taxes et impôts et être dépositaire de bons gouvernementaux, mais sa principale fonction serait de fournir la monnaie nécessaire au financement de l’économie physique, c’est-à-dire à l’agriculture et à l’industrie.

De ce point de vue, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Hamilton insista pour que la Banque des États-Unis soit dirigée par des individus venant du domaine privé, même si elle devait soumettre un rapport régulier au gouvernement sur ses activités, et devait se conformer aux réglementations gouvernementales. Hamilton voulait que le crédit public soit lié à la croissance de la nation, et non qu’il serve de simple tirelire aux mains du gouvernement fédéral, devenant source de corruption comme en Angleterre.

Le projet de loi fut soumis au Congrès en janvier 1791, et une âpre bataille s’ensuivit. Il fut aisément adopté par le Sénat puis, en dépit d’une longue argumentation sur des considérations constitutionnelles de la part de Madison, par la Chambre des représentants.

C’est alors que Madison décida de bloquer le plan d’Hamilton avec l’aide de Jefferson et du garde des Sceaux Edmund Randolph, lui aussi originaire de Virginie. L’argument invoqué était que la Constitution ne permettait pas au gouvernement fédéral de créer une société de droit privé. Les trois complices tentèrent avec force de convaincre le président Washington d’opposer son veto à la loi instituant la nouvelle banque.

Washington était menacé de destitution. La pression était telle qu’il demanda à Madison, considéré comme une autorité en matière constitutionnelle, de rédiger une note devant justifier son veto. Washington demanda toutefois à Hamilton de répondre aux objections telles qu’elles avaient été formulées formellement par Randolph. Hamilton s’exécuta rapidement et rédigea ce qui devint presque l’argument définitif sur la signification de la souveraineté sous l’autorité de la Constitution. La note d’Hamilton, intitulée Opinion sur la constitutionnalité de la Banque nationale, était très détaillée, nous allons en citer quelques passages. Le cœur de l’argumentation a trait à la question de la création par le gouvernement fédéral d’une société de droit privé :

Il apparaît maintenant au secrétaire au Trésor, que ce principe général est implicite dans la définition même de gouvernement et qu’il est essentiel à chaque pas dans le développement des États-Unis, ce qui signifie que tout pouvoir acquis par le gouvernement est de par sa nature souverain et inclut, selon l’expression elle-même, le droit d’employer tous les moyens nécessaires et légitimement applicables dans la poursuite des objectifs visés par ce pouvoir, qui ne sont pas exclus par avance par des clauses spécifiées dans la Constitution, ni immoraux ni contraires à la finalité de toute société humaine.

Hamilton prouva irréfutablement que la création de la Banque était nécessaire et appropriée pour atteindre les objectifs du gouvernement : créer une nation prospère, dotée d’un système de taxation efficace et d’institutions capables de soutenir son crédit et l’expansion des futurs moyens de production, à travers l’investissement dans l’agriculture et l’industrie, tout ceci pour l’intérêt général. Washington en était également convaincu, et la loi fut signée le 25 février 1791.

La Cour suprême confirma les vues d’Hamilton concernant la constitutionnalité d’une banque nationale, dans un jugement rendu en 1819 par le juge en chef John Marshall dans l’affaire McCulloch vs. Maryland. Cette décision, qui ne fut jamais contredite, fait donc partie de la loi constitutionnelle.

La Banque nationale devait exister pendant les deux décennies que lui accordait sa charte et progresser significativement dans sa mission, en dépit des actes de subversion perpétrés par le président Jefferson et son secrétaire au Trésor Albert Gallatin, qui firent de leur mieux pour payer les dettes plutôt que de l’utiliser comme assise pour la formation de nouveau capital. Le vote empêchant l’extension de sa charte à la veille de la guerre de 1812 fut un acte de trahison délibéré visant à déstabiliser l’économie et l’existence même des États-Unis.

Jusqu’à aujourd’hui cependant, ces traîtres n’ont pas réussi à accomplir leur objectif. Des dirigeants du parti de Jefferson, regroupés autour de Mathew Carey, reconnurent que les principes économiques d’Hamilton étaient intégrés dans la Constitution et essentiels à la survie de la nation, et firent en sorte qu’ils puissent survivre tout au long du XIXe siècle et porter leurs fruits. Des réflexes hamiltoniens existent encore aujourd’hui au sein des institutions mais faiblissent très rapidement.

Il est temps d’agir !

Aujourd’hui, c’est à nouveau sur ce principe, tel qu’Hamilton l’avait inscrit dans la Constitution et utilisé dans la mise en œuvre de ses politiques économiques, que nous devons nous appuyer pour sortir de la crise. Si nos adversaires sont essentiellement les mêmes qu’à cette époque, ils sont cependant beaucoup plus désespérés. Ils s’appuient sur l’ignorance et le désespoir des plus faibles pour les amener à exiger la destruction de notre gouvernement souverain, et l’empêcher de lancer les mesures économiques nécessaires, provoquant leur propre destruction et celle de la nation.

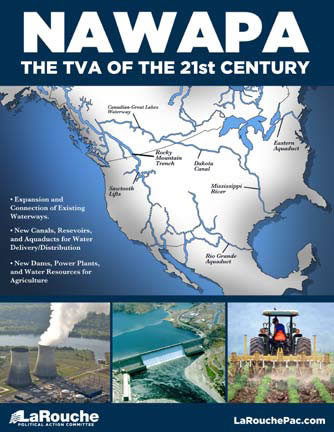

Comme Hamilton, nous devons réaliser que la voie de sortie exige une action visant à restaurer les capacités productrices de la nation, et que ces capacités sont inhérentes à la Constitution même de notre pays. Notre gouvernement a le pouvoir souverain de se libérer de tout système monétaire contrôlé de l’extérieur et d’utiliser le crédit selon sa volonté de développer ses capacités agricoles et industrielles. Ce crédit, qui représente dans un premier temps une nouvelle dette, doit être utilisé pour provoquer la formation rapide de nouveau capital, en particulier dans le domaine de l’infrastructure, en commençant par exemple par le NAPAWA (North American Water and Power Alliance).

La restructuration des dettes organisée par Hamilton présentait bien évidemment des différences avec ce qu’il faudrait faire aujourd’hui. Tandis qu’il avait affaire à de lourdes dettes de guerre, nous sommes confrontés aujourd’hui à des milliers de milliards de dollars engagés dans la spéculation, que nous devons tout simplement liquider. Comme lui, toutefois, nous sommes obligés de dépasser la question de l’argent en tant que telle et de jauger la politique du gouvernement fédéral du point de vue de l’économie physique. Lorsque des considérations monétaires viennent se heurter à l’intérêt général, elles doivent céder la place, en gardant à l’esprit que l’extension du crédit à des fins productives remettra en ordre la fiscalité de la nation, ainsi que ses capacités physiques.

C’est dans ce contexte qu’il faut voir la nécessité de réinstaurer la loi Glass-Steagall de Franklin Roosevelt afin de séparer les spéculateurs des banquiers impliqués dans le financement du commerce, ces derniers ayant lié la poursuite de leurs profits à l’amélioration de la condition de la société dans son ensemble. Hamilton n’avait peut-être pas une telle loi à sa disposition, mais la Constitution elle-même (article 1, section 8) exige du Congrès qu’il régule la création et la valeur de la monnaie sans laisser, conformément à l’intérêt général, se constituer des dettes de jeu sur le dos de la nation. Notez également qu’Hamilton devait lui aussi faire face à l’activité nocive des spéculateurs, et notamment de leur chef de file Aaron Burr, qui opérait depuis la Bank of Manhattan, montée de façon frauduleuse. Hamilton dut même payer de sa vie cette opposition, car il sera tué dans un duel avec Burr.

Nous devons donc aujourd’hui nous inspirer de l’exemple de la Banque nationale d’Hamilton, particulièrement en raison de l’endettement massif que notre nation a accumulé vis-à-vis de pays comme la Chine et le Japon, ainsi que de la politique hyperinflationniste poursuivie par la Réserve fédérale de Ben Bernanke, la Banque d’Angleterre et les autres banques centrales. Une dette légitime peut être transformée en crédit afin d’accroître les capacités productives des nations ; dans le cadre d’un nouveau régime monétaire à taux fixes, il est possible de créer un environnement permettant de relancer le progrès technologique.

Il est temps de remettre les monétaristes à leur place. L’alliance actuelle entre le pantin britannique qu’est Barack Obama et les républicains radicaux se réclamant d’Adam Smith est un acte de trahison à l’égard de notre nation, menaçant son existence même. Lorsqu’ils invoquent la Constitution pour justifier le démantèlement de l’Etat fédéral, ils piétinent de facto les principes de notre texte fondateur.

C’est le concept d’intérêt général, tel qu’Hamilton, Franklin et leurs alliés l’ont défendu, qui doit guider notre politique économique : le pouvoir de l’Etat doit être utilisé pour accroître les capacités productives du travail. Il est temps désormais pour les patriotes de se rallier à cette cause, telle qu’elle a été si hardiment défendue jusqu’à aujourd’hui par le plus grand successeur de Hamilton, Lyndon LaRouche.