[sommaire]

I. La bombe de la dette

Un chroniqueur financier comparait récemment [1] les banques centrales modernes à la sorcellerie : « Les sorcières, comme vous le savez, jettent des sorts, appellent la tempête et volent sur des balais pour se rendre à des rendez-vous nocturnes diaboliques. Les banques centrales modernes court-circuitent les mécanismes de prix, font apparaître de l’argent à partir de rien et cherchent à stimuler la croissance économique en faisant grimper les prix des actions ». Il ajoute que « l’œil de triton » de Ben Bernanke, le patron de la Réserve Fédérale, c’est l’assouplissement quantitatif (émissions monétaires massives). L’opération consiste à jeter des sorts bénéfiques simplement en ajoutant la bonne quantité d’assouplissement quantitatif (quantitative easing) dans le chaudron économique, au bon moment.

Toutefois, pour compléter cette métaphore, il ne faut pas oublier que le brouet de sorcière a besoin d’un ingrédient essentiel pour que la magie opère : le paradis fiscal.

Le paradis fiscal est une plante vénéneuse disséminée un peu partout dans le monde ces dernières décennies, causant des dommages considérables, d’où les appels à son éradication maintes fois réitérés sans que cela ne soit jamais sérieusement mis en pratique. Or, si l’on veut vraiment en comprendre la raison, il faut parler de ce qui est à la source de la multiplication des paradis fiscaux, c’est-à-dire l’Empire britannique.

Celui-ci est vivant et se porte bien après avoir réussi sa reconversion dans les années quatre-vingt, d’abord sous Margaret Thatcher puis Tony Blair (l’architecte de la guerre en Irak). Donné il n’y a pas si longtemps encore comme une relique du passé, il est remonté sur la scène mondiale et domine aujourd’hui le système financier et bon nombre des institutions internationales. Cet Empire colonial qui, après la victoire contre le nazisme et face à l’intransigeance de Franklin Roosevelt, était en déclin, a repris du poil de la bête et l’on voit aujourd’hui nombre d’anciens fonctionnaires du Bureau des colonies, faire carrière dans des institutions où l’on peut peser sur les choix stratégiques, par exemple à l’Union européenne.

Plutôt que de se placer sur le terrain de la force, l’Empire a misé cette fois-ci sur le contrôle des flux financiers et sur l’idéologie ultra libérale dont il a organisé les diverses manifestations. L’un de ses instruments de choix est la dette et l’esclavage des individus ou encore la perte de souveraineté des nations qu’il induit automatiquement. C’est pourquoi, lorsqu’en 1982 Lyndon LaRouche suggéra aux pays ibéro-américains de retourner l’arme de la dette en brandissant la menace d’un moratoire sur celle-ci, il y eu un vent de panique contre cet homme qui avait lu dans le jeu de l’Empire et révélait ce qu’il y avait vu. Les multiples occasions de mettre en place les politiques de développement proposées par LaRouche dans l’économie physique réelle ont été perdues, systématiquement sabotées par les intérêts financiers, et c’est ainsi que la sorcellerie de M. Bernanke tient lieu de « politique », une politique où les options se résument à choisir entre Charybde et Scylla. Que M. Bernanke continue l’émission monétaire à tout va, et l’hyperinflation nous attend. Qu’il arrête la planche à billets et les marchés explosent.

C’est pourquoi, au nom de la seule dette qu’il nous appartient de payer, celle envers les générations futures, nous allons tenter de comprendre la « philosophie » des paradis fiscaux en prenant comme fil conducteur la remarquable étude de Nicholas Shaxson [2], journaliste britannique écrivant régulièrement dans le Financial Times et The Economist.

II. La magie bien ordonnée des paradis fiscaux

Qui connaît réellement les paradis fiscaux ? Certes, on sait qu’ils organisent l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent mais, pour la plupart des gens, tout cela se situe dans un registre plus proche de l’image d’Epinal que d’une réalité tangible. Or, le paradis fiscal tire sa raison d’être du viol de la loi dans des pays – en grande partie occidentaux – où l’argent qu’entreprises et citoyens les plus fortunés veulent cacher au fisc a été généré dans des sociétés ayant obtenues, après de longues batailles, un taux élevé de savoir et de qualification. Y règne (ou plutôt y régnait) une culture où l’on considère que le travail de chacun contribue à la richesse collective, principe cohérent avec la conception politique selon laquelle seul un système de Républiques et de démocraties participatives sont à même de répondre aux intérêts de tous : conception s’opposant frontalement à l’idéologie prônée ces dernières décennies par les adeptes d’Ayn Rand [3] faisant du chef d’entreprise le héros des temps modernes.

Pour commencer, l’auteur prend soin de définir ce qu’est le paradis fiscal car il y a loin d’y avoir unanimité sur sa nature. Shaxson préfère parler de juridiction du secret, c’est-à-dire d’un « Lieu qui se propose d’attirer des activités économiques en offrant à des particuliers ou à des entités un cadre politiquement stable permettant de contourner les règles, les lois et les réglementations édictées dans les autres pays. » Il ajoute : « La raison d’être des paradis fiscaux, c’est de fournir à quelques privilégiés le moyen d’échapper aux obligations qui incombent à tout un chacun du fait de vivre en société – des obligations telles que payer ses impôts, se soumettre aux lois économiques, pénales, successorales, etc. C’est cela même qui constitue la base de leur activité : c’est ce qu’ils font. »

En résumé, le paradis fiscal permet de se mettre hors d’atteinte du fisc, des règlements et de la justice.

Un monde parallèle

Plus de la moitié du commerce international passerait par les juridictions du secret. En 2010, le FMI estimait que le bilan cumulé des petits paradis fiscaux insulaires (c’est-à-dire une partie seulement des paradis fiscaux) s’élevait à 18 000 milliards de dollars, soit le tiers du PIB mondial, et il s’agit là d’un montant probablement sous estimé. Déjà en 2005, l’ONG Tax Justice Network estimait que les riches particuliers pourraient détenir 11 500 milliards de dollars dans les places financières offshore, ce qui représente environ le quart de toute la richesse mondiale et l’équivalent du PNB entier des États-Unis.

Face aux montants astronomiques qui sont en jeu, les paradis fiscaux prétendent, pour justifier leur existence, qu’ils rendent les marchés plus efficients ! En réalité, tout ce que l’on peut leur reconnaître avec certitude, c’est qu’ils constituent le moyen idéal pour transférer les richesses d’un endroit à l’autre et ce, pour le seul intérêt d’un petit nombre d’individus.

Les mécanismes inventés sont bien identifiés et se basent sur la violation de l’esprit des lois et une recherche méthodique des failles juridiques. Par exemple, un paradis fiscal X fera adopter une législation écrite sur mesure pour contourner les lois en vigueur dans le pays Y, ce qui aura pour effet d’amener les ressortissants comme les sociétés du pays Y à faire, auprès de leur gouvernement, un chantage au déménagement ou à la délocalisation si on les « contraints » à se plier aux lois en vigueur.

Les conséquences qui en découlent, en termes d’instabilité sociale et politique, un pays comme la France est bien placé pour le savoir. Ce « pied de biche » fiscal permet de faire sauter les verrous réglementaires et de rendre les administrations plus à l’écoute et plus flexibles. Les gouvernements sont obligés d’assouplir leur législation fiscale pour tenter d’endiguer la fuite de capitaux, en adoptant des mesures caractérisant habituellement les paradis fiscaux et même la France, caricature de tout ce qu’il ne faut pas faire selon la doxa ultra libérale, se conduit comme un paradis fiscal quand on en vient aux entreprises du CAC40.

Une étude de juillet 2011 présentée par Gilles Carrez, alors rapporteur du Budget à l’Assemblée nationale, montre comment, alors que le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 33,3%, les sociétés du CAC 40 ne payent que 8% - soit un taux moyen d’imposition de l’ordre de presque 20 points inférieurs à la moyenne des PME. Total, la plus grosse entreprise française ne paye pas un centime en France. Dans un commentaire sur cette étude, l’hebdomadaire Marianne du 8 juillet 2011 dénonçait plus précisément « une fiscalité très douce pour le CAC40 en regard de ce que payent les PME. Mais il est moins connu que 40% de cette maigre enveloppe de 3,5 milliards provient de seulement 4 entreprises (EDF, GDF, France Telecom, Renault) dont l’État est encore actionnaire. Les 36 autres ne payent que 3,3 % ».

L’exemple des prix de transfert permet de mettre en lumière certains mécanismes permettant d’aboutir à des résultats aussi spectaculaires. En quoi consistent-ils ? La définition officielle les présente ainsi : « Des prix des transactions entre sociétés d’un même groupe et résidentes d’États différents : ils supposent des transactions intragroupes et le passage d’une frontière. Il s’agit finalement d’une opération d’import-export au sein d’un même groupe, ce qui exclut toute transaction à l’international avec des sociétés indépendantes ainsi que toute transaction intragroupe sans passage de frontières. »

« L’exercice » consiste donc, à l’intérieur d’un même groupe, à localiser ses profits dans les pays à faible imposition (les paradis fiscaux) et ses coûts dans ceux à forte imposition d’où ils seront déduits des revenus imposables. C’est ainsi qu’un pays producteur pauvre perdra des recettes fiscales au profit d’un pays riche, le paradis fiscal, ce qui est d’autant plus facile que le pays pauvre rémunère mal ses agents du fisc alors que les multinationales paient grassement des armées de juristes.

Ce mécanisme permet à lui seul d’entrevoir toute la duplicité du discours selon lequel, les grandes entreprises multinationales apporteraient de la richesse là où elles s’installent. C’est en réalité le contraire qui se passe, car ces dernières, au travers de leurs nombreuses filiales, profitent sans vergogne de la pauvreté de certains pays et de leur faiblesse politique pour en piller le maximum de ressources, qu’elles soient humaines ou naturelles.

C’est ainsi que, bien à l’abri derrière les remparts d’une réglementation taillée sur mesure, les multinationales exploitent un filon qui leur assure de plantureux profits : « Il arrive que les prix de transfert soient manipulés si grossièrement qu’ils n’ont plus rien à voir avec la réalité : on a vu un kilo de papier toilette en provenance de Chine vendu 4121 dollars, des sièges de voiture arrivant en Belgique à 1,66 dollars pièce, un litre de jus de pomme expédié d’Israël à 2 052 dollars et des stylos à bille quitter Trinidad à 8500 dollars pièce ».

Sachant que les deux tiers du commerce transfrontalier mondial se réalisent à l’intérieur des multinationales, on mesure l’ampleur de la fraude d’autant plus que ces trafics fiscaux sont quasiment invisibles. On estime que le coût annuel de la manipulation des prix de transferts par les entreprises se monterait à quelques 160 milliards de dollars pour les pays en développement. Or, 99 des 100 plus grandes entreprises européennes ayant recours à des filiales offshore, on commence à comprendre l’ampleur d’un phénomène dont on pourrait donner mille autres exemples de mécanismes encourageant aussi cyniquement l’escroquerie.

Là encore, pour ces grosses entreprises, le jeu consiste – après avoir profité des bienfaits et des facilités que leurs procurent des infrastructures de qualité payées par l’ensemble des citoyens – à dépouiller les États ayant créé l’environnement sans lequel elles n’auraient jamais pu prospérer.

Encore faut-il ajouter que si l’ensemble des citoyens a financé ces infrastructures, ce sont les plus modestes d’entre eux qui ont en moyenne payé le plus. Même un Warren Buffet, le milliardaire américain, raconte comment il s’est aperçu, en menant une enquête au sein de son propre bureau que, proportionnellement à ses revenus, il payait moins d’impôts que tous ses employés – y compris le réceptionniste ! Mais pour nombre de citoyens les plus fortunés, qui ne sont pas les derniers à profiter de ce qu’offre une société moderne, le paiement de l’impôt n’est pas simplement perçu comme indu mais aussi considéré comme signe d’appartenance à un milieu duquel on entend se distinguer à « tout prix », comme le reflète si bien l’exclamation de cette milliardaire new-yorkaise : « Les impôts, c’est pour les petites gens ! »

Car il s’agit d’abord et avant toute chose d’une certaine idéologie. Le Sunday Times rapportait ainsi en 2006, le cas de cinquante-quatre milliardaires vivant en Grande-Bretagne et n’ayant payé au titre de l’impôt que 14,7 millions de livres sterling (16,6 millions d’euros). Sur cette somme, les deux tiers provenaient du seul véritable entrepreneur dans ce groupe, James Dyson l’inventeur des aspirateurs sans sac. Autrement dit, cinquante-trois milliardaires avaient payé en tout et pour tout 5 millions de livres (5,7 millions d’euros) d’impôt !

Or, l’évasion fiscale coûterait chaque année plus de 3100 milliards de dollars au monde. Pour la France, le chiffre est extrêmement variable : le gouvernement estime qu’elle représente de 30 à 60 milliards d’euros, Shaxson parle de 171 milliards et le journaliste Antoine Peillon [4] pense que depuis plusieurs décennies 600 milliards d’euros provenant de France se sont accumulés dans les paradis fiscaux. Aussi variables ou imprécis que soient ces chiffres, il n’en demeure pas moins qu’à un moment où l’on impose partout des mesures d’austérité suicidaires pour notre pays et criminelles pour la population « normale », il apparaît que la lutte contre l’évasion fiscale est un aspects essentiel de toute solution à la crise, car elle touche à l’un des mécanisme par lesquels une oligarchie financière prédatrice mobilise une force de frappe contre les Etats-nations et leur population.

Pacte faustien, un exemple

Comme nous l’avons vu, les sommes faramineuses collectées par les juridictions du secret sont autant qui ne sont pas redistribuées par l’impôt, manquent de ce fait au budget des États et les incitent, pour répondre à leurs obligations constitutionnelles, à entrer dans une logique de dumping fiscal afin d’attirer les capitaux. La collusion entre politique et argent s’en trouve renforcée. Plus que jamais, les politiques doivent leur pouvoir au monde de l’argent et s’empressent dès qu’ils sont au pouvoir de faire ce pourquoi ils ont été élus, renvoyer l’ascenseur à leurs mentors financiers. A partir de là, entre services à rendre et nécessité de boucler les budgets, il n’y a qu’un pas à faire pour calibrer les fiscalités et la réglementation financière de telle sorte que les capitaux n’aillent pas chercher dans quelque territoire « offshore » ce qu’ils peuvent trouver dans une juridiction « onshore ».

C’est la tentation à laquelle ont cédé les États-Unis, succombant à la logique cannibale des juridictions du secret comme le décrit Nicholas Shaxson dans le chapitre intitulé « la chute de l’Amérique ». Cruelle ironie de l’histoire, les États-Unis qui ont vu le jour en gagnant, les armes à la main, leur indépendance contre l’Empire britannique et son système d’esclavage économique se retrouvent aujourd’hui convertis à la philosophie financière et coloniale de leur ancien oppresseur. Il faut dire que Wall Street, qui n’avait jamais digéré sa mise au pas par F. Roosevelt, a accompli un long travail de sape pour détruire les accomplissements de ce dernier. Alors que la capacité de développement libérée par les politiques rooseveltiennes produisirent de véritables miracles économiques dans le monde, c’est dans le pays ayant été à la source de ce miracle que va se répandre le poison de la dérégulation : « Les banquiers de Manhattan commencent alors à prendre prétexte des paradis fiscaux pour attaquer les réglementations du New Deal qui leurs avaient coupé les ailes en Amérique. » Et, suivant une technique bien rodée, qui sera utilisée maintes fois par la suite, ces mêmes banques vont utiliser la menace, dans ce cas précis, de l’Euromarket et des paradis fiscaux caribéens (qu’elles avaient au préalable aidé à devenir de gros centres financiers offshore) pour obtenir une législation financière plus libérale.

Le grand tournant se fait en 1981 lorsque Ronald Reagan autorise des zones franches bancaires, les IBF (International Banking Facilities) qui permettent aux banquiers américains d’y prêter à des résidents étrangers sans être assujetti aux réserves obligatoires et en étant exonérés des différentes taxes.

C’est le début d’un processus qui, encouragé par les déficits américains liés principalement à la guerre du Viet Nam, conduira de fil en aiguille à la mutation d’une économie productive très régulée à une économie financière organisée autour de l’attraction de capitaux quels qu’ils soient ainsi qu’à l’apparition de paradis fiscaux en bonne et due forme en différents points du territoire. Texas, Floride, Arkansas, Oklahoma, Oregon, Wyoming, Nevada, Delaware, chacun développera sa « spécialité » pour attirer, qui les fonds des Européens de l’Est, qui ceux de la drogue, qui l’argent sale d’Ibero-Amérique, etc.

Cette industrie florissante opère au grand jour exactement au même moment où l’économie productive est mise à la casse et la population sommée, au nom de prétendues « indispensables » réformes, de s’adapter aux « défis des nouvelles réalités ». Les grands Etats industriels du Midwest sont transformés en « rust belt » et des générations d’ouvriers qualifiés condamnés à des jobs de pays du Tiers monde pendant que fleurissent des publicités tel que celle-ci (sur Internet) : « Les sociétés et les LLC (Limited Liability Company) du Wyoming bénéficient d’un paradis fiscal à l’intérieur des États-Unis : aucun impôt sur les bénéfices, anonymat de la propriété et actions au porteurs […] Sociétés et LLC coquilles : des structures anonymes où VOTRE NOM N’APPARAIT NULLE PART ! Ces sociétés existent déjà et sont intégralement préconstituées : elles ont leurs statuts, leur numéro fiscal fédéral et leurs agents agréés.[...] Vous pouvez acquérir ces sociétés préconstituées dès DEMAIN MATIN ! » Elles sont à vous pour 69 dollars et quelques modiques frais d’enregistrement. »

Le Delaware, dont l’actuel vice-président des États-Unis, Joe Biden, est l’ancien gouverneur, est sans doute plus connu car il représente une sorte de condensé du paradis fiscal. Dans cet État de 870 000 habitants, à peine plus grand qu’un département français, sont domiciliées plus de la moitié des sociétés américaines cotées en bourses ainsi que presque les deux tiers des cinq-cents plus grandes entreprises recensées par le magazine Fortune. Car la « spécialité » du Delaware, c’est l’entreprise, grâce à une réglementation façonnée sur mesure pour celle-ci. Les profits qu’elles font en dehors de l’État ne sont pas soumis à l’impôt et, par ailleurs, il n’y a pratiquement aucune taxe à l’intérieur du Delaware. En cas de litiges, ils sont systématiquement tranchés en faveur des entreprises par des tribunaux sans jury.

En 2009, alors que l’ONG Tax Justice Network plaçait le Delaware en tête des paradis fiscaux à l’échelle mondiale, l’OCDE publiait sa liste noire des paradis fiscaux dans laquelle le Delaware ne figurait même pas...

III. Par delà la cupidité, le pouvoir

Il y a peu de chance que le fraudeur fiscal moyen prenne conscience qu’à terme il scie la branche sur laquelle il est assis, obsédé qu’il est par sa vindicte contre un « État » venant rogner son argent. Mais le véritable enjeu se situe au delà de ces dupes possédées par leurs possessions, dans le domaine où l’argent des juridictions du secret se mets au service d’un agenda politique.

Jusque là, rien de bien nouveau mais un événement décisif s’est produit, transformant le monde offshore « de papa » en une industrie soigneusement organisée autour d’un objectif bien déterminé : la création de l’Euromarket.

Au milieu des années 1950, la Midland Bank, une banque britannique aujourd’hui filiale de la HSBC [5] se lançait dans des opérations d’un genre nouveau violant la réglementation, très stricte à l’époque, sur les contrôles de change.

La Banque d’Angleterre, qui avait pourtant repéré ces mouvements, ne fait rien pour les empêcher. Nous ne saurions trop souligner que nous sommes encore dans cette période d’après-guerre qui, comme le rappelle Shaxson, a « été la seule sur plusieurs siècles où les hommes politiques ont pu exercer un contrôle sur les banques ». Les taux de change étaient fixes mais ajustables : « Les banques n’étaient pas censées prendre des dépôts ou effectuer des transactions en monnaie étrangères, sauf pour réaliser des opérations spécifiques avec leurs clients ; enfin, les gouvernements contrôlaient sévèrement les entrées et sorties de capitaux et leur vitesse de circulation dans l’économie. »

Or ce que la Midland Bank enfreint est précisément ces contrôles de change : « Elle prend des dépôts en dollars pour des transactions sans lien avec des activités commerciales et, de plus, rémunère ces dépôts à des taux sensiblement supérieurs à ceux autorisés par la réglementation américaine. »

L’une des conséquences en est qu’auparavant les pays étaient en quelque sorte cantonnés, chacun avec sa propre économie et son propre système financier, ce qui les mettaient relativement à l’abri des crises pouvant survenir ailleurs. Désormais, l’Euromarket fait communiquer entre elles ces différentes économies et leurs systèmes financiers. La sécurité intrinsèque qui existait dans un système compartimenté, à l’instar des cloisons étanches dans les grands tankers traversant les océans, commence à volet en éclat. Une hausse des taux d’un côté de la planète peut dorénavant se répercuter sur des économies qui lui sont totalement étrangères.

En outre, comme le souligne Shaxson, le problème ici n’est pas tant la création monétaire par les banques qui pourrait se justifier si elle était encadrée mais le fait que « s’est ainsi créé un marché en dehors de toute régulation, sans aucune obligation de réserve et qui encourageait les banques opérant sur l’Euromarket à prêter aux clients les plus douteux ».

Que la Banque d’Angleterre ait fermé les yeux sur ces activités est révélateur, et montre que l’Euromarket a été promu comme moyen de faire renaître un Empire britannique moribond. A peu près à la même époque, dans le bras de fer qui oppose en 1956 le premier ministre Harold Macmillan à la Banque d’Angleterre face aux conséquences de la crise de Suez et de la chute de la livre sterling qui mets le pays au bord de la faillite, c’est la Banque d’Angleterre qui impose sa « solution » monétariste au détriment de la population : augmenter les taux d’intérêt afin d’attirer les capitaux à Londres et réduire la consommation intérieure et la demande de produits importés.

La description que fait Shaxson de la Banque d’Angleterre – une « sorte de garde prétorienne de la City de Londres – et, par extension, de la finance internationale offshore » - aide à comprendre ce qui est en train de se passer. Comme il l’explique « celle-ci a été fondée en 1694 sous la forme d’un club de riches banques londoniennes, mais ce n’est qu’en 1946 (...) qu’un gouvernement s’est trouvé assez fort politiquement pour la nationaliser. Cependant, même nationalisée, la banque est restée en dehors du contrôle du pouvoir politique : le gouvernement n’avait pas la possibilité de démettre le gouverneur de la Banque, et son fonctionnement est toujours resté secret. Aujourd’hui encore, la Banque continue de recruter ses dirigeants directement parmi les sociétés financières de la City dans un chassé-croisé permanent. (…) Keynes désignait la Banque d’Angleterre comme une ’’ institution privée quasiment indépendante de toute forme de contrôle légal ’’, et la nationalisation, semble-t-il, n’avait pas modifié grand-chose à la situation. »

En autorisant de facto la Midland Bank à faire ces opérations spéciales, la Banque d’Angleterre a porté l’Euromarket sur les fonds baptismaux. Il peut être désigné comme cause principale à tous les maux actuels en ce qu’il implique une création monétaire offshore. Même Paul Volker, l’ancien patron de la Réserve fédérale nommé par Carter, adepte des théories monétaristes selon lesquelles l’offre monétaire régule l’économie, se retrouvera paralysé et dans l’incapacité de faire jouer ce levier quant il tentera d’empêcher la création monétaire offshore qu’il ne pouvait admettre. Les initiatives qu’il lancera pour s’opposer à ce processus seront bloquées par Manhattan et la Banque d’Angleterre.

L’espoir de faire revivre la puissance de l’empire britannique grâce et autour de l’Euromarket se manifeste d’autant plus clairement, que l’on voit apparaître à la tête de la Banque d’Angleterre des individus dont les engagements ne laissent planer aucun doute. Tel est le cas de George Bolton, fervent adorateur de l’Empire, qui dirigea dans un premier temps la division des changes à la Banque d’Angleterre avant de jouer un rôle central dans la naissance de l’Euromarket. Très vite, celui-ci émergea comme le principal pourvoyeur de capitaux dans le monde alors même que rien ne matérialisait ce nouveau marché. D’ailleurs nombreux sont ceux qui considéraient l’Euromarket comme reposant sur une simple « astuce comptable ».

Ce marché, mis au point par Londres et reposant sur des mécanismes bancaires inédits, fonctionna comme le bélier permettant d’imposer la libéralisation de l’économie mondiale dans un environnement idéologique favorable, créé notamment par le partenariat avec la société du Mont Pèlerin, très active dans cette aventure. Selon les historiens P.J. Cain et A.G. Hopkins, cités par Shaxson, « Quand cette bonne vieille livre sterling a sombré, la City s’est ruée à bord d’un jeune navire tenant mieux la mer : l’Eurodollar. Tandis que disparaissait l’empire qui avait fondé sa puissance, la City a survécu en se transformant en ’’ île offshore ’’ au service des activités générées par l’essor industriel et commercial de partenaires plus dynamiques ».

En 1980, l’Euromarket représentait 500 milliards de dollars, puis 2600 milliards sept ans plus tard. « En 1997, presque 90 % de tous les prêts internationaux sont réalisés via l’Euromarket. Il est aujourd’hui si tentaculaire que la Banque des règlements internationaux, chargée de surveiller les flux financiers mondiaux, a renoncé à essayer de mesure sa taille (…). »

l’Euromarket a joué un rôle essentiel. Sans lui, jamais les politiques de dérégulations qui trouvèrent dans le Big Bang de Margaret Thatcher en 1987 leur expression politique la plus achevée n’auraient pu se faire.

La signification réelle de ce qui s’est passé, elle, n’est que trop claire : « Un nouveau marché est apparu, qui a marqué la renaissance de Londres comme le plus grand centre financier de la planète, sur la base d’un écheveau de liens avec d’anciennes colonies et d’autres curiosités héritées de l’empire. Même si les rêves d’Anthony Eden se sont effondrés à Suez dans le déshonneur, les élites de la City ont su trouver les moyens de redonner à Londres sa place de capitale d’un monde régi par les intérêts d’une poignée de nantis. A peine avait-il disparu que l’empire britannique ressuscitait d’entre les morts. »

Il aura fallu près de soixante ans pour que l’on mesure les conséquences dévastatrices de ce qui avait été lancé à cette époque. En créant des outils aussi sophistiqués et puissants permettant une circulation sans entraves des capitaux, il était inévitable que tout ce que la Terre compte de capitaux douteux et criminels se presseraient aux portes des juridictions du secret et de toutes les lessiveuses d’argent sale de la planète pour se lancer à l’assaut des secteurs juteux que la dynamique de privatisation initiée dans la foulée du Big Bang de Margaret Thatcher allait offrir sur un plateau.

Au cœur de l’écheveau

Que l’empire britannique n’ait nullement disparu est attesté par les quatorze entités coloniales ayant refusées l’indépendance, dont la moitié exactement – Anguilla, les Bermudes, les îles vierges britanniques, les îles Caïmans, Gibraltar, Montserrat et les îles Turcques-et-Caïques – sont aujourd’hui des paradis fiscaux, activement soutenus par la Grande-Bretagne et intimement liés à la City.

Shaxson montre très bien que les paradis fiscaux ne se résument pas à une poignée de petites Etats indépendants qui, au nom de leur souveraineté adoptent des lois et la fiscalité de leur choix. Ils constituent au contraire des réseaux d’influence contrôlés par les grandes puissances mondiales, notamment la Grande-Bretagne et les États-Unis.

La force de frappe financière prodigieuse constituée par la soixantaine de paradis fiscaux disséminés aux quatre coins du monde est mise au service d’une entreprise de démolition en règle d’un ordre « ancien » reposant sur les relations entretenues par des nations souveraines partageant peu ou prou les buts communs de l’humanité (progrès, développement, émancipation des populations) au profit d’une véritable ploutocratie décidée à imposer un nouvel ordre féodal.

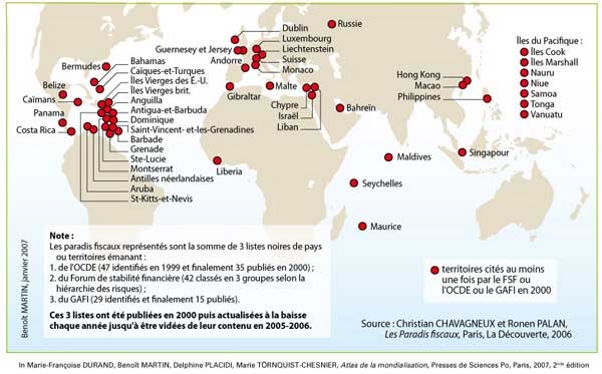

Ces paradis fiscaux se répartissent en quatre grands groupes : « Le premier réunit les paradis fiscaux européens. Le second est un réseau centré sur la City de Londres, qui s’étend sur toute la planète et dont les contours épousent plus ou moins les limites de l’ancien empire britannique. Le troisième rassemble les paradis fiscaux de la sphère d’influence des États-Unis. Le quatrième regroupe quelques curiosités comme la Somalie et l’Uruguay, qui jusqu’à présent ont rencontré peu de succès (...). »

Sans surprises, le deuxième groupe est le plus important. Il réunit près de la moitié des juridictions du secret de la planète : « c’est le réseau de paradis fiscaux organisés en cercles concentriques autour de la City de Londres ». Ce deuxième groupe s’organise lui-même « en trois cercles dans lequel les deux premiers cercles (Jersey, Guernesey et l’île de Man) puis les territoires britanniques d’outre-mer (îles Caïman, etc.) sont en grande partie contrôlés par la Grande-Bretagne ; ils combinent des services financiers ultrasophistiqués à un système politique quasi-médiéval ». Ce deuxième groupe compterait pour plus du tiers de tous les actifs bancaires internationaux et, si l’on ajoute la City de Londres, pour presque la moitié.

Qui se ressemble s’assemble

Le paradis fiscal est le lieu par excellence où se révèle la communion d’intérêt entre d’un côté, les trafiquants de drogue, les terroristes et autres criminels et d’autre part les « simples » fraudeurs fiscaux qui ont recours exactement aux mêmes procédés. La porosité entre monde du crime, élite de la finance, services secrets et multinationales, montre que l’on ne pourra jamais vaincre le terrorisme, le trafic de drogue et autres crimes qu’en s’attaquant au système dans sa globalité. D’autant plus qu’un autre élément caractérise les juridictions du secret : « la mainmise des intérêts financiers (et parfois criminels, ou parfois les deux) sur la classe politique locale et l’élimination de toute opposition véritable au modèle économique choisi » puisqu’il s’agit « de garantir que les aléas de la vie démocratique ne viennent pas perturber ou interrompre des opérations très lucratives ».

L’histoire même des paradis fiscaux est édifiante à cet égard. Dans les dépendances britanniques qui se transformèrent en paradis fiscaux, la convergence avec la pègre se fit très vite au grand dam des fonctionnaires britanniques du fisc et du Trésor qui multiplièrent les mises en garde auprès de la Banque d’Angleterre, en vain. Les Bahamas, « l’ancien relais des trafiquants anglais qui fournissaient en armes les Etats esclavagistes du Sud pendant la guerre de sécession », furent choisies par le mafieux Meyer Lansky (associé de Lucky Luciano) pour mener ses « activités » dans les meilleures conditions possibles. Ainsi se consomme l’union entre la haute société britannique et la pègre américaine. Et quand Meyer Lansky offrit un pot-de-vin de 1,8 million de dollars au gouverneur des Bahamas (dépendance de la couronne anglaise) pour qu’il fasse passer une loi faisant de la violation du secret bancaire une infraction pénale, Londres donna son feu vert.

Bien entendu, tout cela se fit en secret car, sans doute encore plus qu’ailleurs, dans le monde glauque des paradis fiscaux l’apparence d’honorabilité est de rigueur. Pour Londres, la grande préoccupation consiste à faire croire que ces paradis fiscaux sont totalement autonomes alors que ces dépendances sont bel et bien soumises au contrôle de la couronne, comme l’avait correctement identifié la commission parlementaire d’Arnaud Montebourg et Vincent Peillon en 2002 dans l’enquête sur les paradis fiscaux. Aux îles Caïmans, la juridiction suprême est le Conseil privé de la Reine (Privy Council) situé à Londres ; « Les billets en dollars des îles Caïmans portent l’effigie de la Reine d’Angleterre, et l’hymne national est le God Save the Queen ». Dans ce centre financier figurant au cinquième rang mondial, les services secrets britanniques (MI6) y sont très actifs, tout comme la CIA et d’autres services de renseignement. Il faut dire que les îles Caïmans abritent « 80 000 sociétés immatriculées, plus des trois quarts des fonds spéculatifs de la planète, des dépôts bancaires à hauteur de 1900 milliards de dollars (…) ».

Kenneth Crook, le gouverneur des îles - nommé par la Reine sur avis du gouvernement – ne tourne pas autour du pot : « Les habitants ne veulent pas l’indépendance. Ils ne veulent pas non plus l’autonomie interne – ils ne se font pas assez confiance pour se déléguer un réel pouvoir. (…) Ils savent très bien que leurs liens avec la Grande-Bretagne leur confèrent une position à laquelle sinon ils ne pourraient prétendre. » Pour être plus précis, la stratégie de cette dernière consiste à donner une image selon laquelle elle n’exercerait aucun contrôle alors que la réalité est à l’exact opposé : « Ils se rendent bien compte que, si le gouvernement [britannique] est perçu comme le détenteur réel du pouvoir, alors les autres apparaîtront comme des fantoches. Les élus parmi eux trouvent que c’est mauvais pour leur image. Ce qu’ils souhaitent, c’est une Constitution qui, en apparence, oblige le gouverneur à agir comme ils l’entendent, même s’ils savent que ce n’est pas le cas. Je pense que tout ici est affaire de sémantique. Plus nous pourrons placer d’autochtones à des postes de pouvoir, mieux ce sera : ils joueront le rôle de guide et de chef d’orchestre pour l’opposition politique ».

A Jersey, autre dépendance de la couronne, la lettre d’un électeur réagissant à propos d’une conférence sur la fiscalité est limpide : « J’ai été quelque peu surpris de voir un certain M. Gent de la Banque d’Angleterre donner des conseils sur la façon de se soustraire à l’impôt. Je me demande si cela relève bien des missions de la banque d’Angleterre. M. Gent laisse entendre que la Banque d’Angleterre ne sera pas disposée à transmettre des informations demandées par le fisc. Le Trésor britannique n’a-t-il donc aucun contrôle sur la Banque d’Angleterre ? Assurément, les employés de la Banque ne devraient pas agir contre la politique du gouvernement. Et quelles sortes au juste d’arrangements et d’accords sont-ils conclus ’’ en coulisse ’’ lors de ces événements ? C’est décidément un peu trop sordide pour être vrai. »

Dans les deux cas, Jersey et îles Caïmans, la « maison mère » se donne donc beaucoup de mal pour cacher la réalité de son pouvoir et, lors des négociations menées dans les années soixante pour intégrer l’Union européenne, elle a fait tout son possible pour permettre à Jersey de rester en dehors du Traité de Rome. Il n’est pas indifférent de savoir que Sir Geoffrey Rippon, le négociateur en chef de la Grande-Bretagne était membre du groupe d’extrême-droite Monday Club. Est-ce bien surprenant ? Lors de la guerre des Malouines, les riches résidents britanniques qui, quant à eux, s’étaient déjà « distingués » en soutenant les généraux argentins et leurs amis lorsqu’ils pillaient leur pays, lancèrent une levée de fonds intitulée « Votre mère a besoin d’aide ».

C’est dans ce cadre que s’« élabore » la « stabilité politique » nécessaire à la bonne marche des affaires. Rien ne doit restreindre la liberté du renard financier dans le poulailler ! De là, le fait que les paradis fiscaux se caractérisent non seulement par un manque absolu de transparence mais par une allergie profonde à tout ce qui s’apparenterait à un processus démocratique, bien qu’ils tiennent à en afficher les apparences. Les apparences uniquement, car se retrouve là une autre de leurs caractéristiques qui est de refuser systématiquement à leurs propres ressortissants les avantages qu’ils proposent à l’extérieur afin de se protéger eux-mêmes des conséquences de leurs propres politiques...

Toujours plus fort

Ce petite monde est loin de vivre replié sur lui-même. La vie aux îles Caïmans, par exemple, attire toute une société très active : « Des conseillers fiscaux et des comptables venaient de toute la planète donner des séminaires. Ils arrivaient et disaient : ’’ Voici les failles de notre régime fiscal ’’, et les Caïmans n’avaient plus qu’à passer la loi appropriée. Les professionnels de l’île notaient également ce que préparaient les autres centres off-shore et adaptaient la législation locale pour garder une longueur d’avance. »

En quelque sorte, les « clients » passent commande et le paradis fiscal livre le produit législatif désiré. Le fondateur d’une association représentant chaque métier du secteur financier décrit sans état d’âme comment toute loi touchant au statut de paradis fiscal des îles Caïmans était soumise à son comité : « Un rédacteur de lois travaillait au gouvernement. On le rencontrait, il préparait un projet de loi et il nous le faisait circuler. On retournait le voir avec nos suggestions. Le projet de loi était remanié et soumis au Comité. On donnait notre accord puis le gouvernement adoptait la loi. Le gouverneur le transmettait au Foreign Office – et ils disaient : ’’ Pas de problèmes ’’. Les hommes d’affaires disaient généralement : ’’ C’est ce que nous voulons ’’, et le Foreign Office vous laissait faire ce que vous vouliez. »

Dans cette juridiction du secret, particulièrement appréciée des cartels de la drogue, l’argent arrivait par jet privé et, jusque récemment, l’on pouvait demander une escorte de police pour se rendre avec ses valises de billets à la banque, tout cela dans la plus grande « légalité ». Les activités des sociétés y sont protégées par des lois issues du droit anglais, et remontant parfois jusqu’à 1862, dont certaines dispositions démocratiques ont été supprimées. Par exemple, l’une d’entre elles a pour effet que, dans de nombreux cas, les administrateurs des hedge funds ou des fonds d’investissements sont à l’abri des poursuites judiciaires ce qui amène même certains professionnels de la criminalité financière à s’insurger : « Ainsi, vous ne pouvez pas être poursuivis pour négligence. Supposons que je liquide un fonds et que 200 millions de dollars ont disparu. Pourquoi ne pourrais-je pas les citer en justice ? Les administrateurs sont à la barre du navire, mais quand le navire coule ils ne peuvent pas être poursuivis. »

La ressemblance entre cette « philosophie » des affaires et celle sous-jacente au renflouement avec l’argent public des acteurs financiers à l’origine de la crise et tout bonnement exemptés de leur responsabilité juridique dans la faillite dont ils sont à l’origine n’est nullement fortuite. La méthode utilisée pour renflouer les pays de la zone euro qui, à l’été 2012 encore, risquaient le « crash » est révélatrice.

Un bref détour dans le monde « onshore », nous montrera comment certains montages juridiques du même type que ceux présentés ci-dessus ressemblent étrangement au cadre juridique d’entités officielles échafaudées pour tenter de sauver un système en faillite.

Quand les parlementaires ont voté le Mécanisme européen de stabilité (MES) qui avait été décidé au sommet de Bruxelles des 28 et 29 juin 2012, ils ne savaient probablement pas qu’ils accordaient la légitimité des représentations nationales à un montage typique du monde offshore. Avaient-ils seulement fait l’effort d’y aller voir ou, comme cela s’est passé pour le Pacte budgétaire et la Réforme bancaire, ont-ils, selon leur habitude, suivi aveuglément une fois encore la « discipline de parti » ?

Pour aller à l’essentiel, le MES, basé dans le paradis fiscal du Luxembourg, était au départ conçu comme entité de droit privé avant d’être finalement créé sous le régime du droit international public. Toutefois, ce « mécanisme » est farci de dispositions troublantes comme celles lui permettant d’intenter des poursuites judiciaires contre qui bon lui semble tout en étant lui-même à l’abri des poursuites que des tiers pourraient lui intenter : « Il aura la pleine capacité juridique d’ester en justice » (article 27,2) et : « Le MES, ses biens, ses financements et ses avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, bénéficiera de l’immunité de toute forme d’action en justice. » (Article 27,3).

L’alinéa 4 du même article 27 précise que « les biens, financements et avoirs du MES, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, seront à l’abri de toute perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de saisie » suite à une « action exécutive, juridique, administrative ou législative ». Les alinéas 5 et 6 affirment que les archives, documents et locaux du MES sont inviolables. Le MES se place donc au-dessus des lois, à l’abri de la justice et de toute action gouvernementale. Des pouvoirs plutôt étendus pour une institution censée assurer la stabilité financière et qui a pouvoir de contraindre les Etats à prélever de manière discrétionnaire sur l’argent public.

Enfin, l’article 30 est cité, qui confère aux gouverneurs, aux directeurs et à tout le personnel du MES l’immunité judiciaire à l’égard de « tout acte exécuté dans leur qualité officielle » et « l’inviolabilité pour ce qui est de leurs documents officiels ». Autrement dit, ils n’ont à rendre de comptes à personne.

Plus spécifiquement, les employés sont à l’abri de toute poursuite à l’égard d’actes accomplis en leur qualité officielle, sont soumis au secret professionnel et paient un impôt interne décidé par le Conseil d’Administration. En effet, leurs salaires et émoluments sont exempts de l’impôt sur le revenu national.

IV. Le Griffon

En 2007, le FMI a classé le Royaume-Uni parmi les paradis fiscaux car il présente au moins une des caractéristiques par lesquelles on identifie les juridictions du secret : le poids de l’industrie financière par rapport à la taille de l’économie nationale. En faisant cela, le FMI ne faisait que prendre acte de la réalité, tout en éludant un aspect essentiel : la City de Londres. Car, au cœur de la nébuleuse des paradis fiscaux, se trouve la City et, tout particulièrement, la City of London Corporation.

Curieusement, au regard de son importance, il y a très peu d’informations disponibles. Un récent documentaire diffusé par France 5, La City, la finance en eaux troubles a bien eu le mérite de lever un peu le voile, mais le culte de la discrétion qu’entretient la City, à l’instar du monde de la finance en général, lui a permit de se « fondre dans le paysage ».

Pourtant, la place financière londonienne, c’est un peu comme l’éléphant au milieu du salon ; un gigantesque centre financier : « En 2008, elle représentait la moitié du trading international des actions, presque 45 % des échanges de gré à gré de produits dérivés, 70 % des échanges d’euro-obligations, 35 % des échanges mondiaux de devises et 55 % de toutes les émissions publiques internationales. La place de New York est plus importante dans les secteurs de la titrisation, des assurances, des fusions acquisitions et de la gestion d’actifs, mais l’essentiel de son activité est domestique, ce qui laisse à Londres le titre de première place financière internationale – et offshore – de la planète. »

Pour acquérir cette prééminence, la stratégie de Londres a été d’attirer tout ce que la finance comptait comme aventuriers, en leur offrant une liberté d’action qui n’existait nulle part ailleurs. Tous les lobbyistes du moins-disant réglementaire se précipitèrent à Londres ou, quand ils ne le firent pas, incitèrent les autres à se mettre à son diapason en déréglementant leurs systèmes bancaires.

Shaxson rappelle utilement que les catastrophes bancaires américaines eurent souvent leur origine dans les bureaux londoniens de sociétés américaines, comme cela a été le cas avec la filiale de la société d’assurances AIG (American International Group), renflouée à hauteur de 182,5 milliards de dollars par le contribuable américain.

Il faut reconnaître que Londres a eu l’intelligence de se rendre très séduisante et « incontournable ». Dans les années 1980, elle fit les efforts nécessaires pour accueillir les riches arabes puis, dans les années 1990, les riches Japonais et les riches Africains. Plus récemment, avec l’aide de Chypre où transite leur argent, elle sut accueillir les riches oligarques russes ce qui amena Alexander Zvtagintsev, procureur général adjoint de la Fédération de Russie à déclarer en 2010 que « Londongrad, était une méga lessiveuse à blanchir les fonds d’origine criminelle ».

Malgré cela, Londres abrite différentes institutions chargées de réguler le commerce mondial. Citons le Bureau international des normes comptables (International Accounting Standards Board – IASB) dont la raison d’être est de définir des normes comptables s’appliquant aux sociétés pour la présentation de leurs états financiers. Ces normes, déjà utilisées par plus de cent pays, permettent aux multinationales de fusionner en un seul chiffre les résultats obtenus dans différents pays – ou de les ventiler par région. « Par exemple, une société peut publier ses bénéfices pour l’ensemble de l’Afrique sans avoir à indiquer le montant des bénéfices réalisés dans chaque pays. Dans la mesure où 60 % du commerce mondial se réalise à l’intérieur des multinationales, c’est là un grand facteur d’opacité. » Il suffirait que l’IASB oblige les multinationales à publier leur états financiers par pays et à les divulguer dans tous les pays où elles opèrent pour rendre les marchés nettement plus transparents.

Pourquoi ne le fait-elle donc pas ? Le mystère s’éclaircit lorsque l’on apprend que l’IASB est une « société privée enregistrée au Delaware, financée par les quatre plus grands cabinets d’audit et quelques-unes des plus grands multinationales mondiales » …

Vous avez dit « conflit d’intérêt » ? Ce terme n’existe pas dans le vocabulaire de l’Empire, la fin justifiant toujours et absolument les moyens, quels qu’ils soient.

Or, si la finalité reste obscure, les moyens déployés pour y parvenir sont visibles et impressionnants. Aujourd’hui, « la contribution la plus importante de la City au système offshore est sa place au centre de la ’’toile d’araignée’’ britannique – le réseau de paradis fiscaux hérités de l’empire. Au second trimestre 2009, les banques du Royaume-Uni avaient reçu un montant net de 332,5 milliards de dollars en provenance uniquement des trois dépendances de la couronne (Jersey, Guernesey et l’Île de Man). En juin 2009, on estime que la toile dans son ensemble abritait quelque 3 200 milliards de dollars de dépôts bancaires offshore – soit 55 % du total mondial, selon les données de la Banque des règlements internationaux. Et encore, il ne s’agit là que de dépôts bancaires.

La toile d’araignée est vitale pour la City pour trois raisons. Premièrement, les paradis fiscaux disséminés à travers le globe ’’ attrapent ’’ les capitaux flottants à proximité et les acheminent jusqu’à Londres – de la même façon qu’une toile d’araignée capture les insectes. Deuxièmement, la toile est une sorte d’entrepôt pour actifs financiers. Troisièmement, la toile est un filtre pour blanchir l’argent, permettant à la City de participer à des opérations douteuses dans des lieux suffisamment éloignés de Londres pour qu’elle puisse nier le cas échéant de façon crédible y être impliquée. »

La Corporation

Cette position centrale de Londres correspond bien à l’objectif que se donne la City of London Corporation, officiellement l’administration municipale qui gère le « square mile », sur son site Internet : la Corporation s’est « engagée à préserver et à développer le rôle de la City comme premier centre d’affaires international au monde […] et à entrer en contact avec les décideurs et les personnes influentes à travers la planète ».

Ce dernier objectif peut légitimement surprendre car, est-ce bien le rôle des administrations municipales, où que ce soit dans le monde, de se mêler de ce qui habituellement ressort des ministères des affaires étrangères ou du commerce extérieur ? Néanmoins, le lord-maire de la City (qu’il ne faut pas confondre avec le maire de Londres) se considère visiblement dans ses fonctions lorsqu’il entreprend, accompagné d’une quarantaine d’hommes d’affaires, une tournée asiatique l’amenant notamment en Chine pour y promouvoir – en plein congrès national du Parti communiste chinois – des politiques de libéralisation économique et financière, le rôle de Londres comme centre financier international et pour inciter ses hôtes à suivre l’exemple de Londres en matière « d’amélioration de l’accès aux marchés ».

Enfin, le pouvoir de la City se reflète dans la manière dont elle a profondément influencé le système politique britannique qui, peu ou prou, s’est modelé sur elle. Si certains pensent que la permission que doit demander la reine au lord-maire avant d’entrer dans le « square mile » relève du folklore, la nature des relations entre City et gouvernement britannique est illustrée, et réaffirmée, par le discours que le chancelier de l’Echiquier est invité à tenir chaque année au Guildhall, l’hôtel de ville de la City, et à la Mansion House, la résidence officielle du lord-maire, pour défendre son action en faveur des intérêts de la finance.

Pour la City encore plus que pour quelque autre entité, la charge des symboles et des rites est forte, comme on peut le constater avec la figure du Griffon, animal mythologique gardien du trésor, qui représente la City. L’un des personnages spécifique à la City est le remembrancer (le « re-mémoreur ») dont la tâche est de rappeler au roi l’existence de sa dette en souvenir de l’époque où l’un des puissants conseillers du roi Henry VIII avait introduit un impôt progressif et voulait contraindre les nobles à contribuer financièrement. C’est aujourd’hui le seul non-parlementaire dont la présence est autorisée à la Chambre des communes. Un ancien titulaire du poste déclare que sa fonction réelle est de « s’opposer à toute loi susceptible d’interférer avec les droits et privilèges de la Corporation ». Il est utile de noter qu’en 2010, l’une des dernières interventions du remembrancer s’est faite sous forme d’un mémorandum « s’opposant aux tentatives européennes de limiter les activités des hedge funds et un autre déchargeant les produits dérivés de gré à gré de toute responsabilité dans le déclenchement de la crise financière et s’opposant aux mesures de restriction à leur encontre ».

Apparences et réalités

Il y peu de temps, Joachim Gauck, le président allemand, appelait à ce que l’Europe adopte l’anglais comme langue commune – ce qui ne manque pas de piquant alors que la Grande-Bretagne n’est pas membre de l’eurozone et que le premier Ministre David Cameron envisage une sortie de l’UE – et louait la démocratie parlementaire britannique. Sans doute est-ce là le type de démocratie qu’aiment les Européens, une « démocratie » qui se pense comme un empire, qui se trouve à la tête d’un puissant réseau de paradis fiscaux et, pour finir, qui n’a pas de constitution écrite à l’image, d’ailleurs, de la City qui ne possède pas de charte, c’est-à-dire dont la personnalité juridique n’est pas définie. Ceci est d’autant plus étonnant que la charte – en tant qu’acte juridique par lequel le souverain octroie des pouvoirs et des droits à une municipalité ou à une corporation – est ce qui transforme « une simple collection d’individus en une institution organisée. ».

Curieusement, ces anomalies qui, partout ailleurs, éveilleraient une vive curiosité et susciteraient de multiples recherches, rencontrent ici une certaine indifférence : « La science politique n’accorde pas à la Corporation la place qu’elle mérite et mesure très mal son importance. Les publications grand public sur la City passent sur la particularité de son statut. Pour les théoriciens politiques, toute forme de pouvoir est subordonnée à l’État : il est donc plus commode de supposer que le capital a imposé sa domination en agissant à l’intérieur de l’État plutôt qu’en dehors de lui. (…) Dans les nombreux travaux sur le rôle des corporations, celles-ci tiennent leurs droits de l’État – elles sont les créatures du pouvoir d’État : or la City of London Corporation est quelque chose d’autre. Elle est peut-être la grand-mère des parlements : elle est plus sûrement la marraine des réseaux d’influence. »

Cette entité toute entière occupée à la conservation et l’expansion de ses privilèges, fonctionne comme une Cité-Etat, comparable à cette autre Cité-Etat que fut Venise, où les règles de droit valables pour le « reste » de la société ne s’appliquent plus. Extrêmement puissante et presque invisible, elle est décrite par l’un des interlocuteurs de Shaxson comme « une institution ancestrale basée sur des liens étroits se déployant dans un très petit cercle, qui ne rentre dans aucun paradigme connu de la modernité. C’est une cité médiévale représentant le capital. Elle ne cadre nulle part ».

Elle montre néanmoins une capacité surprenante à « digérer » les réalités dérangeantes telle que la démocratie. Lorsque fut présenté un projet de loi visant à rationaliser le droit de vote pour l’assemblée municipale de la City, il fut proposé d’élargir le droit de vote aux 23 000 entreprises du square mile, en plus de ses 9000 habitants, sachant que ce ne serait pas les salariés qui voteraient, mais la direction de chaque entreprise. Ainsi Goldman Sachs, la Bank of China ou encore la banque Narodny de Moscou pourraient participer à des élections britanniques leur garantissant in fine d’avoir « carte blanche pour diriger la City ». Le seul précédent se trouve dans le droit de vote accordé aux propriétaires de chattels (les biens meubles que constituaient les esclaves ou encore le bétail, sic) sudistes avant les guerres d’indépendance, lors de la Révolution américaine.

La City de Londres ne néglige rien de ce qui touche au pouvoir, son pouvoir et ne cache pas que « peu avant qu’un pays ne prenne la présidence de l’Union européenne, nous effectuons généralement une visite dans la capitale de ce pays à la recherche d’alliances pour promouvoir activement certaines questions ».

D’ailleurs, elle participe activement au financement de certains think tanks libéraux et aux activités de lobbying autour du globe, un point à méditer lorsque l’on se souvient de la visite de François Hollande à la City, au lendemain de son discours du Bourget…

Face à l’emprise économique et politique de cet État dans l’État, certains, en Grande-Bretagne, ont malgré tout tenté d’en savoir plus et, notamment, d’obtenir des informations sur un patrimoine immobilier jugé colossal. Ils se sont heurtés à une fin de non-recevoir ne s’embarrassant pas de faux fuyants comme cela transparaît brutalement sur le site web de la corporation expliquant aux curieux que la loi sur l’information « s’applique à la City de Londres en tant qu’autorité locale, autorité de police et autorité sanitaire portuaire uniquement ». En d’autres termes, on peut enquêter sur tout, sauf sur le principal.

Pour William Taylor, jeune prêtre anglican, qui a été l’une des rares personnes à défier la City et a passé des années à réfléchir sur sa nature, la City dépasse la simple cupidité humaine et représente une « grande menace spirituelle ». Ce qu’il traduit en termes religieux de la manière suivante : « Nous sommes aux prises avec une chose diabolique. Les institutions la font vivre, mais elle est en chacun de nous. Pour moi, c’est un esprit démoniaque ».

On peut évidemment exprimer les choses différemment, mais, pour finir, une conclusion s’imposera d’elle-même : « Comme l’avait compris Keynes, la liberté du capital financier entraîne l’asservissement des citoyens et de leurs élus. L’illusion, telle qu’elle a été entretenue par George W. Bush et de nombreux autres, consiste à faire croire que la liberté du capital et liberté démocratique sont une seule et même chose. La City a lutté avec force quand on tentait d’empiéter sur ses droits, mais il n’y a pas d’exemples dans les archives de luttes semblables contre les ravages de la traite des Noirs ou les déprédations de la Compagnie des Indes orientales. »

V. Esclaves ou citoyens ?

Ce monde de l’argent que sert la City prospère sur des réseaux de corruption si vastes qu’ils affectent d’ores et déjà la vie des gens ordinaires bien plus profondément et directement qu’ils ne le pensent et sont prêts à l’admettre. Surtout, il est porteur de véritables bombes à retardement. Nous avons évoqué plus haut le brouet de sorcière de Ben Bernanke, mais il y a également la mécanique infernale liée au projet impérial de la City pour faire affluer l’argent à Londres, car « L’État garantit jusqu’à 560 milliards de livres d’actifs peut-être pourris, la plupart hors du pays ». Comme le montre un rapport du National Audit Office, la Grande-Bretagne supporte le risque ultime des dettes potentielles découlant de son réseau de paradis fiscaux.

Pour Shaxson, la culture de l’évitement fiscal qui a imprégné toute la société britannique a joué un rôle essentiel dans le déclenchement de la crise financière car les multiples dispositifs d’évasion fiscale ont permis des montages comme les « véhicules de titrisation » (parmi bien d’autres), si profitables que les banques ne pouvaient s’arrêter d’en créer de nouveaux avec les conséquences que l’on sait. Quant au professeur Karel Williams, dont l’étude de 2008 est citée par Shaxson, il montre que quand l’industrie financière parle de sa « contribution positive à la société », il y a d’un côté la légende qui ne résiste pas à l’analyse et, de l’autre, il y a les chiffres : « Si vous étudiez les chiffres et les mettez en contexte, la contribution sociale nette est négative. »

Pour couronner le tout, entre l’hémorragie fiscale, et l’argent public mis à disposition des réseaux financiers, les États se retrouvent au bord de la faillite, qu’ils ont eux-mêmes contribué à provoquer de par leurs relations incestueuses avec le monde de la finance. Tenus par la dette, en perte de légitimité auprès de leurs populations, ils se sont en plus dépourvus de leurs instruments de pouvoir : souveraineté, droit régalien de battre monnaie et, bientôt, autonomie économique. La dette est le pivot d’une politique qui permet de justifier l’injustifiable auprès de citoyens à qui l’on a vendu la mythologie punitive selon laquelle nous aurions « vécu au dessus de nos moyens ». Beaucoup y adhèrent, quitte à vendre père et mère.

Il est un fait indéniable que la dette s’est développée en même temps que la circulation des capitaux était libéralisée et que les paradis fiscaux se développaient. Or, quand il y a fuite de capitaux d’un côté, il y a nécessairement entrée de capitaux de l’autre. Ainsi, les flots d’argent ayant fuit les pays occidentaux pour s’abriter dans les juridiction du secret, reviennent – après avoir été blanchis dans les lessiveuses fiscales – sans que rien ne puisse les distinguer de l’argent du crime, pour aller financer des « projets » dont la seule raison d’être est de satisfaire la cupidité, la soif de pouvoir ou l’agenda politique de ceux qui les lancent. S’il est extrêmement difficile de connaître l’utilisation de cet argent, il est clair que la multiplication des instabilités politiques qui ont affecté et continuent d’affecter de nombreuses nations a été financée de cette manière. A cet égard, l’extraordinaire croissance des capitaux occultes semble bien aller de pair avec un bouleversement géo-stratégique sans précédent où des intérêts intrinsèquement anti-démocratiques tentent de redessiner la carte du monde.

Il y a loin, très loin entre la captation de richesse que permettent les paradis fiscaux et la nécessaire création de richesse, car l’argent devenu une fin en soi stérilise le travail et l’entreprise quand il ne les détruit pas. Ne serait-il pas temps de s’apercevoir qu’un monde avec des paradis pour l’argent ne peut qu’être un enfer pour les hommes ?