Envoyer, en utilisant la Lune comme tremplin, des femmes et des hommes sur Mars. Cette intention de revenir à une politique d’exploration spatiale digne de ce nom, intention clairement exprimée par le Président Trump, mérite notre respect et notre soutien (signez la pétition).

Rappelons que c’est contre une telle entreprise, qui à terme devra permettre d’étendre l’activité de l’homme (et du vivant) au-delà du monde fatalement limité de l’enveloppe terrestre, que fut lancé, dès les années 1970, le « paradigme » pessimiste et destructeur d’une écologie anti-humaine et irresponsable.

En effet, à peine quelques années après le succès de la mission Apollo 11 permettant à des hommes de poser pied sur la Lune en 1969, le fameux « Club de Rome », publiait son rapport Halte à la croissance ! sommant l’humanité de rester toute sa vie dans son berceau terrestre.

De toute évidence, une vieille oligarchie s’accrochant à ses privilèges moribonds ne supporte guère le retour d’une vision « prométhéenne » sortant notre espèce de sa domination.

Abstraction faite des intentions réelles et des imperfections nombreuses, la volonté américaine de retourner dans l’espace remet ce potentiel sur la table. A nous de garantir qu’il se réalise et devienne le premier pas vers ce dont nous manquons le plus actuellement : « l’entente, la détente et la coopération », c’est-à-dire un principe engendrant un avenir de prospérité partagé et une paix durable.

Or, y compris parmi ceux qui s’enthousiasment à l’idée d’en,voyer des êtres humains sur Mars via la Lune, peu comprennent ce que le scientifique visionnaire allemand Krafft Ehricke avait si bien saisi : l’exploration spatiale et l’extension de l’habitat humain hors de la sphère terrestre constituent rien de moins que « la prochaine étape de l’évolution humaine ».

C’est de ce nouveau paradigme dont il nous faut accoucher. On ne sort pas juste pour explorer et « découvrir des trucs » ou pour mettre la main sur des ressources, mais on étend l’habitat de l’humanité et du coup la sphère du vivant dont la créativité humaine est le couronnement.

La question qui se pose est donc : le programme ARTEMIS dans lequel Trump compte engager les Etats-Unis, et les méthodes choisies, sont-ils à la hauteur de ce rendez-vous avec l’histoire ?

Jim Bridenstine

Avant de détailler le programme spatial américain ARTEMIS, un mot sur l’homme que Trump a nommé comme Administrateur de la NASA, Jim Bridenstine.

Jim Bridenstine n’est ni scientifique ni ingénieur. Après des études de management, il occupe entre 2013 et 2018 le poste de Député républicain de l’Oklahoma. Membre du Freedom Caucus, il a été élu avec le soutien du Tea Party et fait partie des ultraconservateurs plaidant pour le conservatisme fiscal et sociétal : ce n’est pas vraiment un fan de l’esprit qui devrait animer une grande institution étatique telle que la NASA.

Bridenstine a été membre de la Commission des Armées et de la Commission sur la Science, l’Espace et la Technologie. Ancien pilote de l’Aéronavale, il a effectué des missions de combat en Irak, en Afghanistan et en Amérique centrale. Après son engagement militaire, il a également occupé le poste de directeur exécutif du Muséum de l’Air et de l’Espace, et du Planétarium, de Tulsa (Oklahoma). Le 19 avril 2018, à cause de sa position climato-sceptique, le Sénat n’a approuvé sa nomination comme administrateur de la NASA qu’avec 50 voix républicaines contre 49 voix démocrates.

New Space contre Old Space

Le 10 juillet, dans une note interne destinée aux employés de la NASA, Bridenstine annonce que Bill Gerstenmaier, l’administrateur adjoint de la NASA pour les vols habités et les opérations, a été démis de ses fonctions. « Stupeur à la Nasa : le chef des vols spatiaux habités remplacé », titrait même le site de Science & Avenir.

Gerstenmaier était une figure historique de la NASA, connue pour sa défense des programmes lourds de l’institution. Il sera désormais remplacé dans l’intérim par son assistant, l’astronaute Ken Bowersox, qui a passé deux ans chez SpaceX et dont il devient le « conseiller spécial », un poste sans réel pouvoir décisionnel.

Bizarrement, le patron de la NASA ne s’est pas étendu sur la raison de cette décision. Il a simplement précisé dans un tweet :

Comme vous le savez, on a lancé un défi géant à la NASA, celui de mettre une femme et un homme sur la Lune d’ici 2024 avec comme but ultime d’envoyer des humains sur Mars (…) Afin de réaliser ce défi, j’ai décidé de procéder à un changement de responsables au sein du directorat pour l’exploration humaine et les opérations…

Cet incident met en évidence la bataille qui fait rage dans la communauté spatiale entre les tenants du « Old Space », comme Gerstenmaier, et ceux du « New Space ».

Les premiers préfèrent ce que la NASA faisait par le passé : elle concevait les programmes et les technologies, et offrait des contrats bien payés à quelque 20 000 fournisseurs privés pour réaliser son équipement. C’est de cette manière qu’elle a développé le Space Launch System (SLS), la nouvelle fusée qui doit amener les astronautes vers d’autres planètes et qui appartient à la NASA.

Mais avec l’arrêt de la navette spatiale, le « New Space » et, en réalité, la privatisation du domaine spatial ont vu un développement fulgurant. La NASA n’achète plus des technologies mais elle achète ou loue, sous forme de partenariats publics-privés (PPP), des services fournis par des sociétés privées. La NASA annonce ce dont elle a besoin et attend que le privé lui fasse des propositions. C’est ainsi que SpaceX et Boeing, souvent en s’appuyant sur des technologies déjà inventées par la NASA, ont fini par construire des fusées capables d’amener des équipements et des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS). La NASA a donc perdu le contrôle d’une partie de l’équipement dont elle se sert.

La faction « New Space » a gagné la bataille avec la nomination du vice-président Mike Pence, un évangéliste aussi fou que Mike Pompeo, à la tête du National Space Council que Trump a ressuscité en 2017 après sa suppression en 1993. Cette structure est une véritable branche de l’exécutif, le patron de la NASA y est minoritaire et y fréquente les Secrétaires d’Etat et le ministre de la Défense ainsi que les gros pontes du Pentagone, de l’Armée de l’Air, etc. Comme le disait un expert : « Ce seront les oreilles et les yeux de Mike Pence sur l’action spatiale du gouvernement, que ce soit à la NASA ou au Pentagone ».

Convaincu de l’importance stratégique de l’espace, Bridenstine a précisé en août 2018 au Washington Examiner que les Etats-Unis avaient besoin d’un commandement spatial pour protéger le réseau électrique du pays des « menaces existentielles » posées par ses adversaires. Aussi bien le réseau électrique que Wall Street dépendent du GPS, c’est-à-dire des satellites. « Chaque transaction bancaire nécessite un signal GPS », a renchéri Bridenstine. « En d’autres termes, sans GPS, il n’y a pas de système bancaire américain, tout est paralysé ». En tant que nation, « on est dépendant de l’espace, au point où nos adversaires parlent de ‘talon d’Achille’ ».

Et lorsque le 14 juillet, sur CNN, on lui demande si les Chinois ne vont pas gagner la « course à la Lune » et s’il ne faut pas plutôt coopérer avec eux, Bridenstine rétorque que la réponse est « deux fois non. Nous n’avons pas besoins de coopérer avec la Chine… On a tellement d’avance sur eux ».

Un ton donc qui contraste grandement avec le début de coopération sino-américaine qui a vu le jour en janvier 2019 lorsque la Chine a fait alunir son « Lapin de Jade-2 » (Yutu-2) sur la face cachée de la Lune.

Lors de cet événement, qui ne pourrait qu’intéresser les deux pays, les chercheurs de la NASA avaient trouvé une façon subtile de contourner l’amendement Wolf qui interdit toute coopération directe entre agences américaines et chinoises : ils avaient rendu les données et les observations de la NASA disponibles pour le monde entier via le Comité des Nations Unies sur l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS) de Vienne. « En accord avec les directives de l’Administration et le Congrès, la coopération de la NASA avec la Chine est transparente, réciproque et mutuellement bénéfique », précisait l’agence sur son site le 19 janvier.

Rappelons que l’amendement Wolf, en vigueur depuis 2015, interdit à la NASA

de développer, de concevoir, de planifier, de promulguer, de mettre en œuvre ou d’exécuter une politique, un programme, une commande ou un contrat bilatéral d’aucune sorte avec la Chine ou une société chinoise à moins qu’une telle activité soit expressément autorisée après l’entrée en vigueur de cette loi.

Or, il est incontestable que, pour l’instant, aucune puissance spatiale n’est à même de concurrencer les Etats-Unis dans la course au retour de l’homme sur la Lune, à laquelle de nombreux pays aimeraient participer.

Pour sa part, Roscosmos, l’agence spatiale russe, a signé un accord pour co-concevoir la station lunaire. Le Canada a proposé de fournir un grand bras robotique, version perfectionnée du Canadarm qui équipe l’ISS. L’agence spatiale européenne planche sur un module de communication, et un module d’habitation en coproduction avec le Japon.

Pour sa part, parlant au Centre de vol spatial Marshall de Huntsville, en Alabama, le vice-président Mike Pence a déclaré que l’administration Trump tiendrait sa promesse de retourner sur la Lune « par tous les moyens nécessaires ».

Une façon de dire que l’exécutif américain est autant prêt à faire appel à la NASA, une institution publique, qu’à des sociétés privées comme SpaceX ou d’autres ! Alors que Pence et les conservateurs fiscaux n’ont cessé de sabrer les budgets de la NASA, aujourd’hui ils l’accusent d’être peu innovante et incapable de respecter les délais. « Si les fusées commerciales sont la seule façon pour amener des astronautes américains sur la Lune dans les cinq ans qui viennent, alors ce sera ainsi », a menacé Pence.

L’urgence sera notre mot d’ordre (…) Nous allons demander à la NASA non seulement de changer de politique, mais aussi d’adopter un nouvel état d’esprit », avait déclaré le vice-président. « La NASA doit se transformer pour devenir une organisation plus légère, plus agile et qui rend plus de comptes. Si la NASA n’est pas capable d’envoyer des astronautes américains sur la Lune d’ici cinq ans, nous devons changer l’organisation, pas la mission.

« Message parfaitement reçu », avait alors répondu Jim Bridenstine avant de renvoyer William Gerstenmaier.

Ainsi, pour la mission ARTEMIS, tous les grands groupes aérospatiaux, comme Boeing ou Lockheed Martin, mais aussi de nouveaux entrants comme SpaceX (Elon Musk) et Blue Origin (Jeff Bezos, patron d’Amazon), sont sur le starting-block. « Nous ne posséderons pas le matériel, nous achèterons un service », a dit Jim Bridenstine à propos de l’alunisseur.

Le but est d’aller vite. Nous ne construisons pas une nouvelle Station spatiale internationale, a-t-il aussi prévenu. Notre but final est d’aller sur Mars, et non d’être coincé sur la Lune.

Le programme ARTEMIS

Dans la mythologie grecque, Artémis est la sœur d’Apollo. Pour la NASA, c’était donc le nom idéal pour une mission de retour sur la Lune. Le programme actuel ARTEMIS comprend :

- Conçue par la NASA, une fusée puissante, le Space Launch System (SLS), développée depuis des années à partir des technologies et motorisations de la navette spatiale. Le SLS, avec une masse de 3 000 tonnes et une hauteur de 121 mètres est comparable au lanceur Saturn V (respectivement 3 038 tonnes et 110 mètres). Sa capacité de mise en orbite basse est de 130 tonnes, proche du record de 140 tonnes de Saturn V. Le diamètre du corps central est de 8,4 mètres. Il comporte deux étages cryotechniques et deux propulseurs d’appoint à propergol solide. A l’origine, le SLS aurait du envoyer Orion dans l’espace en 2017. Mais des raisons multiples ont provoqué un retard considérable. Le SLS a déjà englouti 35 milliards de dollars et chaque lancement du projet ARTEMIS coûtera environ 1 milliard de dollars. Le secteur privé affirme évidemment qu’il peut faire mieux et pour moins cher ;

- Conçu par la NASA et l’ESA, le vaisseau spatial Orion, développé initialement par la NASA pour le programme Constellation (abandonné sous Obama) pour des voyages dans le « Deep Space », notamment Mars et les astéroïdes. Orion peut transporter quatre astronautes pour des vols de 21 jours et six astronautes vers l’orbite basse où il peut séjourner dans l’espace durant six mois attaché à la station spatiale. Les piles à combustible qui alimentaient en énergie la génération des vaisseaux précédents sont abandonnées au profit de panneaux solaires. Orion est composé de trois modules : le module de commande de 9 m2 dans lequel séjourne l’équipage (conçu par la NASA), le module de service (conçu par l’ESA et réalisé par Airbus à Brême en Allemagne) qui regroupe les équipements qui ne sont pas indispensables pour le retour sur Terre (propulsion, consommables, énergie) et la tour de sauvetage qui permet au vaisseau de revenir au sol en toute sécurité en cas de défaillance du lanceur. Le vaisseau peut être réutilisé une dizaine de fois. Initialement, son retour avait été prévu sur la terre ferme, amorti par des coussins gonflables, et non dans l’océan, contrairement à toutes les autres capsules américaines (de Mercury à Apollo). Cependant, après 117 essais d’atterrissage avec des airbags, le retour en mer a été privilégié en raison d’une sécurité accrue (notamment si un parachute est défaillant comme lors du retour d’Apollo 15) et d’un atterrissage moins brutal.

- Conçue par le privé, une « mini-station spatiale » appelée le « Gateway », une station relais en orbite lunaire, version réduite d’un autre projet abandonné par la NASA, permettant aux astronautes de prendre une correspondance pour la Lune ou la Terre en sens inverse ;

- Conçu par le privé, un atterrisseur (lander), permettant à deux ou trois astronautes d’alunir et de remonter au Gateway ;

- Conçues par le privé, des fusées transportant des vaisseaux cargo permettant d’approvisionner et même de positionner le Gateway en orbite lunaire.

7 missions

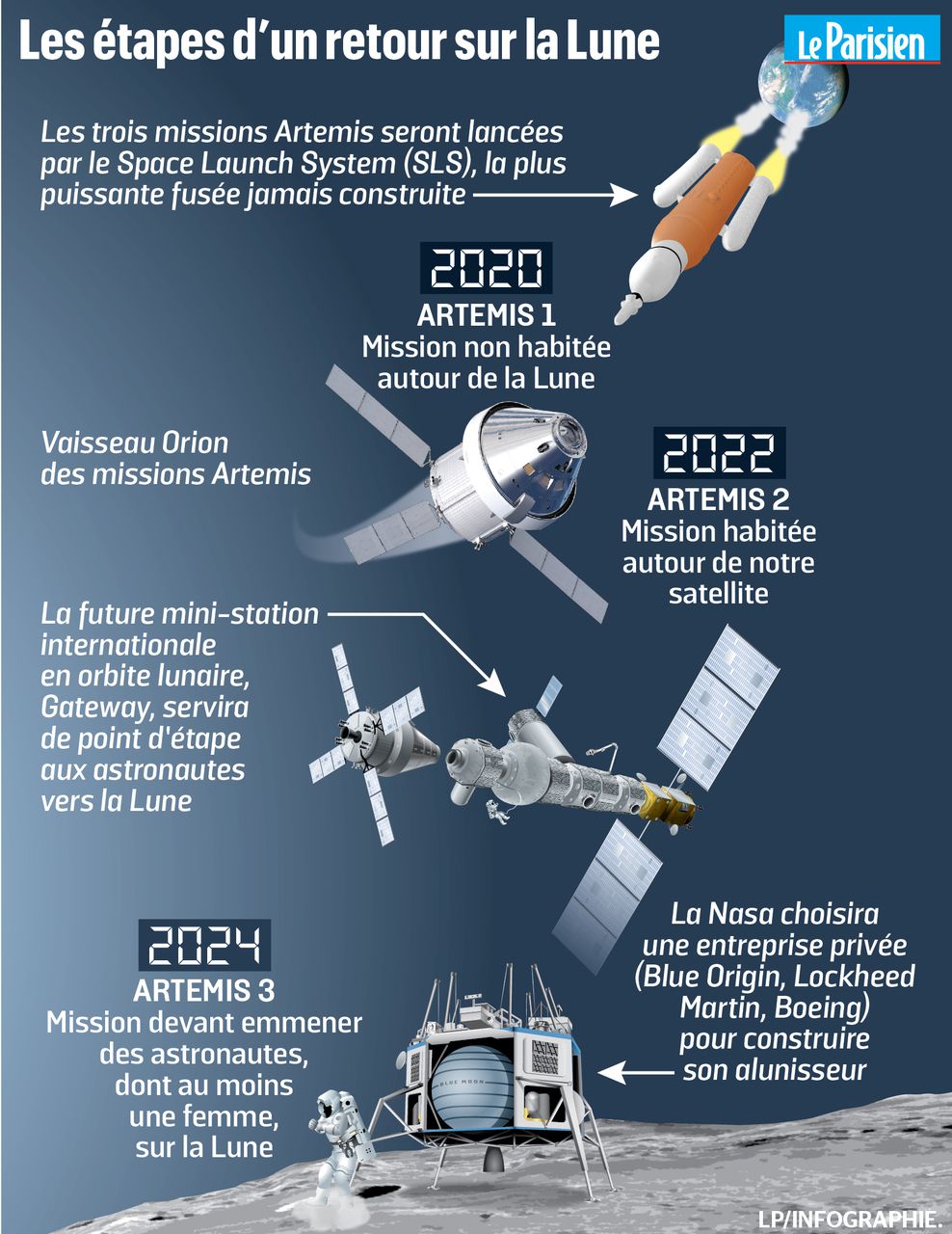

Sur le papier, ARTEMIS comprend sept missions dont seulement les trois premières (permettant de poser une femme sur la Lune) ont été approuvées pour exécution et financement. Les quatre dernières n’existent qu’à l’état de projets et l’avenir dira ce qu’elles deviendront. Cependant, même dans l’hypothèse où elles finiraient par être adoptées et financées, ces missions établiront au mieux, entre 2024 et 2028, une présence humaine quasi-permanente en orbite lunaire et non pas à la surface lunaire. C’est de là que la NASA envisage de faire partir des vaisseaux pour Mars.

- ARTEMIS 1 (2020) prévoit un vol non-habité d’Orion autour de la Lune d’une durée de dix jours. Il permettra de faire un tour de piste initial pour tester le bon fonctionnement du SLS et du bouclier thermique d’Orion lors de sa rentrée dans l’atmosphère terrestre.

- ARTEMIS 2 (2022) partira avec quatre astronautes pour faire le trajet identique. Il s’agira de la première sortie d’orbite terrestre depuis le vol d’Apollo 17 en 1972.

- ARTEMIS 3 (2024) permettra à quatre astronautes (dont une femme), en utilisant le Gateway en orbite lunaire, de mettre pied au Pôle sud de la Lune, là où se trouvent de fortes concentrations d’eau et de cratères.

Par la suite, si approuvées et financées, les missions ARTEMIS 4 à 7, comme nous l’avons indiqué, établiront une présence quasi-permanente en orbite lunaire :

- ARTEMIS 4 (2025) envisage un vol habité vers le Gateway en orbite lunaire pour y rattacher un habitat plus confortable. Il s’agira également d’une nouvelle descente sur la Lune pour y conduire des expériences scientifiques, notamment pour l’utilisation des ressources du site (en anglais : in-situ resource utilization, ISRU) afin de produire certains des consommables nécessaires à la réalisation des objectifs : carburant pour le trajet retour, eau ou oxygène pour l’équipage humain. L’objectif est de réduire la masse à lancer depuis la Terre et donc de limiter le coût des missions. L’installation d’un petit réacteur nucléaire permettant de produire de l’électricité à la surface de la Lune est également envisagée.

- ARTEMIS 5, 6 et 7 (2026, 2027 et 2028) seront des vols habités afin d’apporter des équipements en vue de consolider et d’améliorer les acquis des missions précédentes, notamment un atterrisseur réutilisable, un bras robotique (Canadarm-3), etc., le tout permettant des missions plus longues à la surface lunaire.

De l’inertie à la frénésie

Jusqu’ici, la réalisation des équipements pour retourner sur la Lune a subi de gros retards, notamment la construction du SLS par le groupe Boeing qui a pourtant débuté il y a plusieurs années. D’autres éléments-clés de l’expédition, à commencer par le véhicule d’alunissage, n’en sont qu’au stade embryonnaire. Rappelons que le retour sur la Lune devait à l’origine avoir lieu en 2028.

« L’inertie » de la NASA a provoqué l’agacement de Donald Trump qui aimerait bien voir une Américaine marcher sur la Lune d’ici 2024, c’est-à-dire avant la fin de son éventuel second mandat. Ainsi, en mars 2019, le vice-président américain, Mike Pence, a ordonné à la NASA de renvoyer des astronautes sur la Lune dès 2024. « Ce retournement de situation a plongé l’agence spatiale dans une frénésie, la forçant à accélérer ses appels d’offres et à tenter de raccourcir ses délais habituels de développement ainsi que de tests », s’inquiète Science et Avenir.

Un chercheur de la NASA disait même que ce n’est pas tellement de « plus d’argent » dont il avait besoin, mais simplement de « plus de temps » permettant de résoudre les questions scientifiques qui restent sans réponse. Beethoven n’aurait pas forcément écrit plus vite la Neuvième symphonie avec quelques millions de dollars en plus sur son compte en banque.

La bonne nouvelle, et c’est la preuve que parfois le bon sens finit par se manifester, est que la NASA a finalement annoncé le 25 juillet qu’elle ferait, avant tout départ, un test approfondi (un « Green Run ») des systèmes du SLS (synchronisation des moteurs et des ordinateurs). Alors qu’elle avait initialement prévu de faire l’impasse sur ce test, elle a changé d’avis, estimant qu’il valait « mieux savoir avant qu’après… ». Ouf !

Le bras-de-fer budgétaire

Comme en France, les conservateurs fiscaux, qui ne conçoivent pas l’économie comme une orientation qu’un Etat puisse donner à un processus vivant et créateur, pensent que toute baisse de « la dépense publique » permet automatiquement de baisser l’impôt, ce qui tend à tuer le processus tout en caressant leur base électorale dans le sens du portefeuille. Ils oublient que chaque dollar investit dans la NASA a rapporté environ 14 dollars sous forme de retombées scientifiques et technologiques rien qu’en termes numéraires.

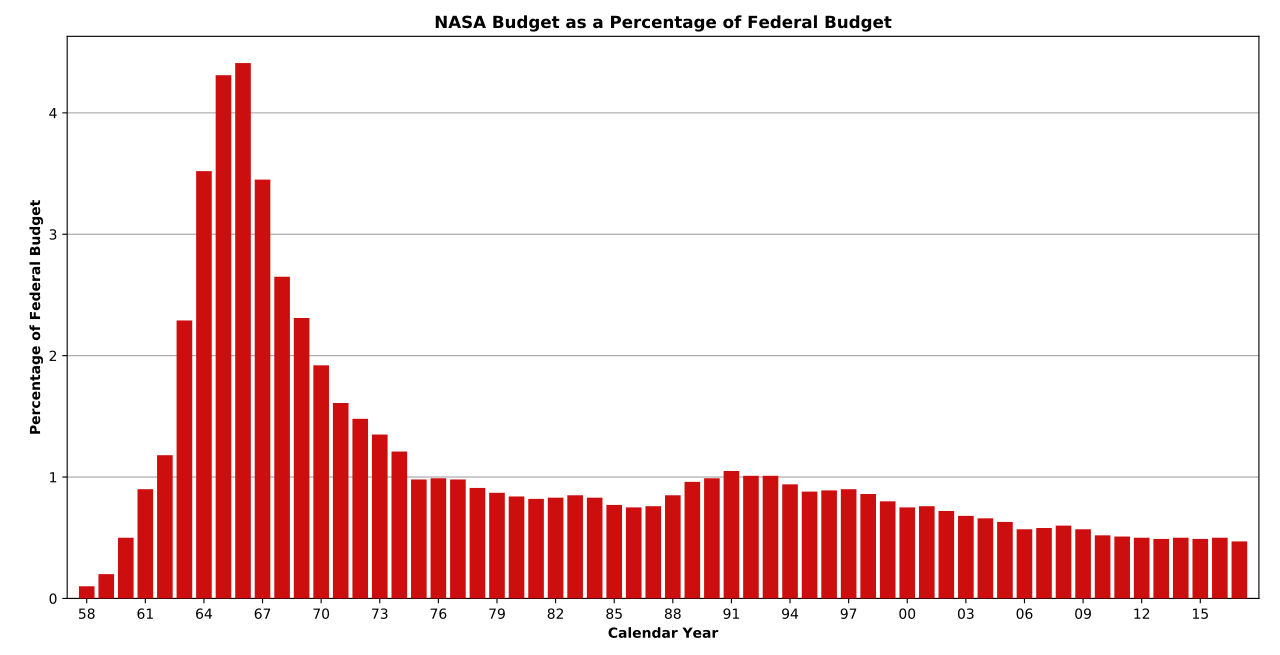

Pour 2019, le budget de la NASA, suite à une première rallonge, est passé de 20 à 21 milliards de dollars. Cela représente environ 0,4 % du budget fédéral américain qui devrait atteindre les 4 700 milliards de dollars pour l’année fiscale 2019. Or, à l’époque de mission Apollo, le budget de la NASA représentait 4 % du budget américain, c’est-à-dire un effort proportionnellement 10 fois plus important ! Aujourd’hui, un effort de ce type devrait donc mobiliser au bas mot 188 milliards de dollars. On est loin du compte.

Déjà, pour 2020, la Maison-Blanche a demandé au Congrès d’approuver une rallonge de 1,6 milliards de dollars pour accélérer le projet de retour sur la Lune. Pour les trouver, la Maison-Blanche a même proposé un moment de siphonner le Pell Grant Fund qui offre des bourses aux étudiants américains les plus dépourvus, une option vite abandonnée suite aux protestations des élus.

De toute façon, pour Bridenstine, les 1,6 milliards de dollars ne sont qu’un « acompte ». En juin, il confiait qu’au moins 20 à 30 milliards de dollars (4 à 6 milliards de dollars par an) seront requis pour réussir le pari d’un retour sur la Lune. Si cet argent n’est pas alloué, la NASA sera obligée d’entamer un processus d’auto-cannibalisation en piochant dans les fonds prévus pour d’autres missions, une perspective à laquelle s’opposait précisément... Gerstenmaier.

La NASA a donc le couteau sur la gorge. Si ARTEMIS subit le moindre retard, plusieurs experts évoquent la possibilité que Trump annule le passage par la Lune (ARTEMIS) pour lancer, en s’appuyant exclusivement sur le privée, une mission « Mars direct », un projet, vu l’état de la recherche et des modes de propulsion, assez suicidaire.

Aussi bien Trump que les entreprises privées ont bien du mal à comprendre que seule « l’industrialisation » de la Lune permettra à l’humanité de faire les découvertes et les révolutions scientifiques nécessaires pour aller au-delà. Par exemple, sans le développement de moteurs nucléaires pour voyager dans l’espace, se rendre sur la planète rouge est extrêmement périlleux. Avant de révolutionner la technique, il faut révolutionner la science sur Terre et la mettre à l’épreuve sur la Lune.

Interrogé par Trump sur le passage obligé par la Lune, Bridenstine a répondu : « C’est un marché [pour] le tourisme ou les ressources ».

Le danger d’une « privatisation » du domaine spatial

Cette réponse nous conduit à un autre sujet, celui de la privatisation du domaine spatial. Jusqu’à une date récente, le statut juridique de l’espace et des ressources extra-atmosphériques était fixé par le Traité de l’Espace, adopté en 1967 sous l’égide des Nations unies.

Bien qu’il consacre un droit de libre exploration et utilisation de l’espace, il fixe des règles de non-revendication de souveraineté nationale sur l’espace, considéré comme une « chose commune ».

Un article bien documenté de Lionel Maurel sur le site The Conversation précise :

« Ces principes (du traité de l’espace de 1967) ont longtemps constitué la clé de voûte du statut juridique de l’espace, même si leur acceptation est demeurée fragile en raison de la rivalité entre États.

Pour preuve, le Traité sur la Lune de 1979, qui réaffirmait le principe de non- appropriation et incluait cet astre dans le « patrimoine commun de l’Humanité » n’a pas été ratifié par de grandes puissances spatiales comme les États-Unis, la Russie, la Chine ou la France. Mais aujourd’hui, la crise économique durable et la réduction conséquente des budgets étatiques consacrés à l’exploration spatiale sont à l’origine de nouvelles tentations de remettre en cause ces règles.

Ce sont les États-Unis qui ont les premiers fait évoluer leur législation avec l’adoption en 2015 d’un Space Act, sous la présidence de Barack Obama. Ce texte controversé exploite l’une des « failles » du Traité de l’espace de 1967, dans la mesure où il ne remet pas directement en cause le principe de l’inappropriabilité des ressources spatiales par un État. Néanmoins, il prévoit que :

"Un citoyen des États-Unis engagé dans la récupération à titre commercial d’une ressource se trouvant sur un astéroïde ou dans l’espace aura droit à toute ressource obtenue, incluant le droit de détenir, de posséder, de transporter, d’utiliser et de vendre la ressource obtenue…"

Cela revient à conférer aux entreprises capables, comme Space X, d’envoyer des engins dans l’espace un titre juridique de propriété sur les ressources qu’elles pourront en extraire. Et il n’est pas surprenant que l’adoption de cette loi ait été saluée par des sociétés minières aux noms évocateurs (Moon Express, Planetary Resources, Deep Space Industries, etc.) qui entendent à présent profiter de cette opportunité pour monter des projets visant à exploiter ces ressources, à commencer par celles de la Lune.

Bien que vivement critiquée à l’ONU, cette législation américaine a ouvert une brèche dans laquelle plusieurs autres États n’ont pas tardé à s’engouffrer. Les Émirats Arabes Unis ont été les premiers en 2016 à imiter les États-Unis avec l’adoption d’un texte comparable, dans l’intention d’anticiper la fin des combustibles fossiles en regardant vers les étoiles.

En 2017, le Luxembourg a été de son côté le premier pays européen à suivre cette logique, en se dotant d’une législation permettant d’accorder des permis d’extraction dans l’espace. Conséquence : des filiales de compagnies minières américaines se sont ensuite installées dans le Grand-Duché, bénéficiant au passage des avantages fiscaux liés à l’implantation dans cet État.

C’est une nouvelle forme de conquête spatiale qui paraît donc à présent se mettre en place, dans laquelle les États pourront « affréter » des compagnies privées un peu à la manière où au XVIe, les grands navigateurs espagnols et portugais se sont élancés à la découverte du Nouveau Monde avec l’appui des souverains de l’époque, mais dans le cadre d’opérations privées et avec la promesse de pouvoir s’approprier les richesses des terres découvertes.

Préserver le bien commun

L’administration de Donald Trump semble décidée à poursuivre dans la direction initiée par son prédécesseur à la Maison Blanche. Au début du mois de janvier, la présidence a redéfini les missions de la NASA en lui demandant de travailler plus étroitement avec les entreprises privées souhaitant exploiter les ressources spatiales. A cette occasion, Scott Page, le directeur exécutif de l’Agence Spatiale, a déclaré lors d’une conférence de presse :

Nous le répétons à nouveau : l’espace n’est pas un bien commun global (global commons), ce n’est pas le patrimoine commun de l’humanité, pas plus que ce n’est une res comunis ou un bien public. Ces concepts ne figurent pas dans le traité international sur l’espace et les États-Unis ont constamment répété que ces idées ne correspondent pas au statut juridique réel de l’espace.

Continuer à appréhender l’espace comme un bien commun paraît pourtant possible et pourrait avoir des conséquences juridiques intéressantes, notamment pour organiser une « gouvernance » partagée sur les ressources. Pour faire une comparaison, une Autorité internationale des fonds marins a été mise en place depuis 1994 pour accorder des licences d’extraction de minéraux à des entreprises, mais en veillant à maintenir une équité entre les différents pays.

Ce dispositif intègre l’idée que ces fonds constituent un « patrimoine commun de l’humanité » nécessitant une gestion par la communauté internationale. Des propositions existent pour mettre en place une structure de gouvernance similaire pour les ressources spatiales, associant des États, des universités, des entreprises et des ONG. Mais seul le soutien d’un nombre significatif de pays permettrait à cette vision alternative de prendre corps.

Conclusion

Ainsi, on peut dire que si le potentiel qui émerge est énorme, à ce jour, à l’égard du défi à relever, le programme ARTEMIS dans lequel s’engagent les Etats-Unis sous l’Administration Trump, pour le dire sans ambages, n’est pas à la hauteur.

Comme nous l’avons démontré ici, il s’agit d’un compromis douteux entre une bonne intention fortement teintée d’opportunisme électoral, d’accaparement de ressources, de gesticulation géopolitique, d’incompétence et d’ignorance crasse.

Enfin, les discussions entre l’Europe, la Russie et la Chine en vue de l’installation d’une base lunaire permanente nous paraissent dans ce sens plus sérieuses que le simple « remake » d’un alunissage (Moon shot) proposé à l’heure actuelle par les Etats-Unis avec des technologies déjà existantes ou sommeillant dans les hangars de la NASA, de l’ESA et du secteur privé occidental.

Pour inciter l’Administration Trump à corriger sa politique, notamment en s’ouvrant à une politique de coopération avec d’autres grands partenaires (Russie, Chine, Inde, Japon, Europe, etc.) comme le souhaite depuis longtemps le vieil astronaute Buzz Aldrin, nous vous invitons à signer la pétition de nos amis du LPAC.

Après tout, la plaque laissée sur la Lune par Armstrong, Aldrin et Collins précisait :

Ici, des hommes de la planète Terre ont posé pour la première fois un pied sur la Lune en juillet 1969 après J.-C. Nous sommes venus en paix pour toute l’humanité

Pour leur rendre honneur cinquante ans après, inspirons-nous de leur courage.