Du 2 au 4 octobre 2020 s’est tenu à Saint-Dié-des-Vosges (88), le Festival international de géographie (FIG), cette année sur le thème (du ou des) « Climat(s) ». Avec des dizaines de conférences, de rencontres et une Foire au livres, le FIG est un rendez-vous apprécié par tous permettant aux chercheurs, enseignants, auteurs et grand public d’échanger sur des questions de fond qui doivent se penser dans le temps long.

Voici la transcription de la présentation « La géopolitique du climat » de Karel Vereycken, rédacteur au mensuel Nouvelle Solidarité et coordinateur principal de l’étude de S&P, Le New Deal Vert, comment sortir du piège de la finance verte.

Bonjour à tous,

Le nom de Saint-Dié résonne dans mon esprit comme un des berceaux de l’humanisme et de la Renaissance des sciences en Europe. N’est-ce pas dans cette ville que vers 1500 vit le jour, sous le nom de « Collège vosgien » créé par le chanoine Vautrin Lud, un chapitre des Frères de la vie commune, ce grand mouvement éducateur venu apporter ce que le cardinal-philosophe Nicolas de Cues appellera « la docte ignorance », un concept repris de Socrate qui disait : « Je sais que je ne sais rien. »

A cet époque, au début du XVIe, face à un Empire espagnol se proclamant tout puissant, bien que courant en réalité vers la faillite, et face à une église romaine triomphante se prétendant la seule, l’unique et la vraie, une poignée d’humanistes, animés par l’esprit d’Erasme de Rotterdam et d’autres avant lui, soulignèrent l’importance de cette docte ignorance pour tout travail scientifique, tout en prenant le temps de rire un bon coup des théologiens et grands prêtres de la science et du savoir.

Or, aujourd’hui, lorsqu’on entend des mots comme « négationnistes du climat », « écocide », etc., il faut bien admettre qu’on a basculé du débat scientifique dans une intolérance inquiétante et une forme de pensée totalitaire, au mieux une religion. Il y a les croyants et les hérétiques.

Ainsi, devant la peur que le climat nous tombe sur la tête et des hypothèses souvent hasardeuses érigées en vérité quasi-religieuse, je tenterai modestement de rendre honneur à l’esprit du Collège vosgien.

Mon titre « La géopolitique du climat » comporte deux termes : géopolitique et climat. En préparant cet exposé, je me suis rendu à l’évidence que pour repenser le deuxième, il faut creuser le premier.

Bien que le terme « géopolitique », nous dit-on, serait apparu pour la première fois chez le grand penseur allemand Wilhelm Gottfried Leibniz, bien des penseurs avant lui avaient compris que tout Etat, pour s’inscrire dans le réel, doit se penser dans l’espace et dans le temps et à partir de la culture des hommes qui en ont la conduite.

Deux visions

Cependant, historiquement, derrière le concept de « géopolitique », s’affrontent deux visions, non seulement du monde mais de l’homme.

D’un côté, une vision optimiste de l’homme créateur, explorateur et aménageur de son territoire, capable, avec d’autres civilisations, d’engendrer et de partager de nouvelles richesses dans un destin commun. De l’autre, une vision pessimiste et bestiale, réduisant l’humanité à une vulgaire colonie de lapins sur une île perdue dans l’océan, tentant d’équilibrer leur reproduction avec l’épuisement lent mais fatal de l’herbe disponible.

On le voit avec tout ce qui se dit sur la Chine aujourd’hui. Pour certains, tel le secrétaire d’État américain Mike Pompeo, en particulier, l’initiative chinoise Une ceinture, une route (mieux connue sous l’appellation de Nouvelles Routes de la soie) serait un projet « géopolitique » visant à instaurer sournoisement l’hégémonie chinoise au niveau mondial et au détriment du monde anglo-américain, alors que pour nous, les optimistes, il s’agit d’une formidable opportunité à saisir, une véritable main tendue pour reconstruire le monde dans le cadre d’une coopération gagnant-gagnant au profit de tous.

Thierry de Montbrial a donc raison de préciser que « la géopolitique est la partie de la géographie politique qui s’occupe des idéologies relatives aux territoires ». Comme d’autres, il met en garde contre le fait que s’il existe un fort lien entre politique et géographie, il faut faire très attention de ne pas en faire une sorte de déterminisme, comme l’avait fait Napoléon en affirmant que « tout Etat fait la politique de sa géographie ».

Car à plusieurs reprises, un déterminisme découlant de cette soumission aux contraintes géographiques, manipulé par différentes oligarchies, a conduit l’humanité à la guerre.

Friedrich Ratzel

A ce titre, deux mots sur le fameux Friedrich Ratzel (1844-1904). Dépourvu de la moindre formation de géographe, il fut le fondateur de « l’Ecole de Berlin », ce qui lui valut d’être présenté comme le fondateur de la science géopolitique. En fait, après des études de pharmacie, Ratzel suit en 1866 des cours de zoologie à Heidelberg, où l’influence d’Ernst Haeckel (l’inventeur du terme d’« écologie ») l’amènera au social-darwinisme.

Il publie en 1869 un livre de cette obédience, Etre et devenir du monde organique, qui atteste déjà les conceptions évolutionnistes et biologisantes reprises jusque dans ses œuvres les plus tardives, en particulier dans Der Lebensraum (1901) (l’espace de vie, ou concept d’« espace vital » dont se serviront les impériaux allemands et les nazis par la suite) et dans La terre et la vie (1901-1902).

Ratzel considérait l’histoire des peuples et de leurs relations sur le modèle darwinien : ils évoluent et s’adaptent au milieu, mais dans le cadre d’une sélection naturelle conduisant à l’extermination des autres pour accaparer leurs ressources et donc leurs territoires. Sa géopolitique ne fait que traduire, dans la conduite des affaires et de la guerre, le théorème de Malthus pour qui la croissance démographique dépassera toujours celle des ressources.

Pour faire court, la géopolitique de Ratzel se fonde sur trois postulats :

- l’Etat a une forme organique obéissant à une dynamique organique : c’est « un être vivant qui naît, grandit, atteint son plein développement, puis se dégrade et meurt » (La géographie politique ou de la géographie des États, du commerce et de la guerre, 1897). Comme tous les organismes vivants, cet Etat vise à « s’assurer une vie indépendante », à avoir la maîtrise des ressources (matières premières, technique, etc.) dont il a besoin pour se maintenir.

Affiche du régime Nazi montrant les colonies allemandes en Afrique : « C’est également ici que se trouve notre espace vital. »

Affiche du régime Nazi montrant les colonies allemandes en Afrique : « C’est également ici que se trouve notre espace vital. » - La survie des Etats dépend de leur croissance spatiale : « Il est dans la nature des Etats de se développer en compétition avec les Etats voisins, l’enjeu consistant la plupart du temps en territoires. » Et il précise : « L’Etat se trouve naturellement porté à s’étendre par la présence à sa périphérie d’une civilisation inférieure à la sienne ; la tendance générale à l’assimilation ou à l’absorption des nations les plus faibles invite à multiplier les appropriations de territoires dans un mouvement en quelque sorte auto-alimenté. »

- Il existe un lien étroit entre l’État, les peuples (et non, du moins pour Ratzel, la race ou la langue) et le sol, incarnation ultime de l’État, mais dont la taille et les frontières, avec l’expansion permanente, varieront.

Tout cela n’était pas une simple discussion universitaire ou de salon, mais émerge lors de la création du IIe Reich allemand en 1871 et de la fameuse conférence de Berlin de 1885, où les impériaux européens se partagent l’Afrique comme un gâteau.

En avril 1891, Ratzel apparaît également comme l’un des créateurs de la « Ligue pangermanique » (Alldeutscher Verband), qui sera le fer de lance de l’expansionnisme allemand, y compris colonial.

Haushofer et Mackinder

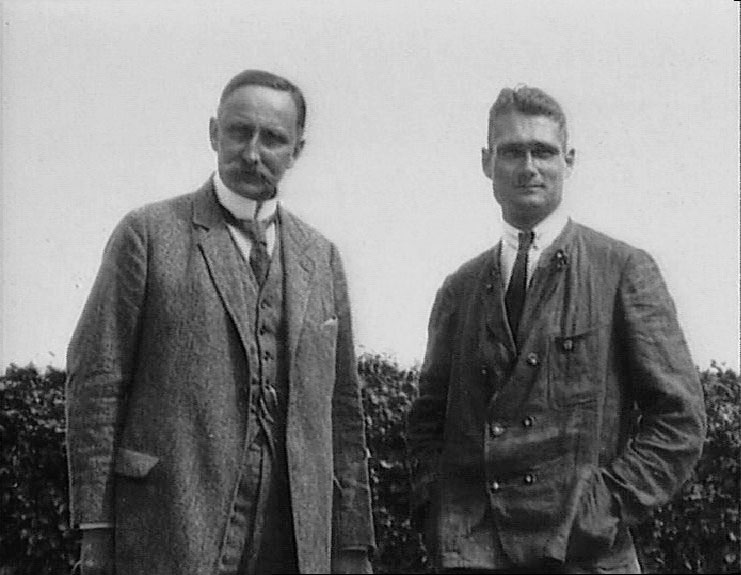

Après 1918, les militaires allemands sont nombreux à nier la défaite de leur pays et à chanter sa puissance, invoquant les concepts souvent inquiétants développés par Ratzel et ses disciples. Parmi ces derniers, le général bavarois Karl Haushofer (1869-1946) affine la notion d’espace de vie, assignant à cet espace (devenu vital) un but hégémonique. Pangermaniste fanatique, il appartient à cette droite radicale qui refusa de se compromettre avec les nazis, mais dont les théories servirent à merveille l’expansionnisme meurtrier du IIIe Reich.

Assortissant leur approche de considérations nauséabondes sur la hiérarchie des races, sur le droit inné des Aryens germaniques (en haut de l’échelle) à diriger la planète et à occuper l’espace vital qui leur revient, les géopoliticiens allemands traduiront leurs théories en cartes, les « Grands Peuples » étant fondés à se partager le monde et à gérer l’immense multitude des sous-hommes (« untermenschen »).

À titre d’exemple, le monde de Karl Haushofer se divise en quatre zones naturelles d’influence et d’expansion :

- une zone « européenne », recouvrant l’Afrique et dominant le Moyen-Orient (sic), sous direction allemande ;

- une zone « américaine » (Nord et Sud) revenant aux États-Unis ;

- une zone « russe » incluant l’Asie centrale et l’Asie du Sud ;

- une zone « asiatique » recouvrant l’Extrême-Orient (y compris la Chine), l’Asie du Sud-est et le Pacifique Nord, sous la tutelle du Japon, allié de l’Allemagne.

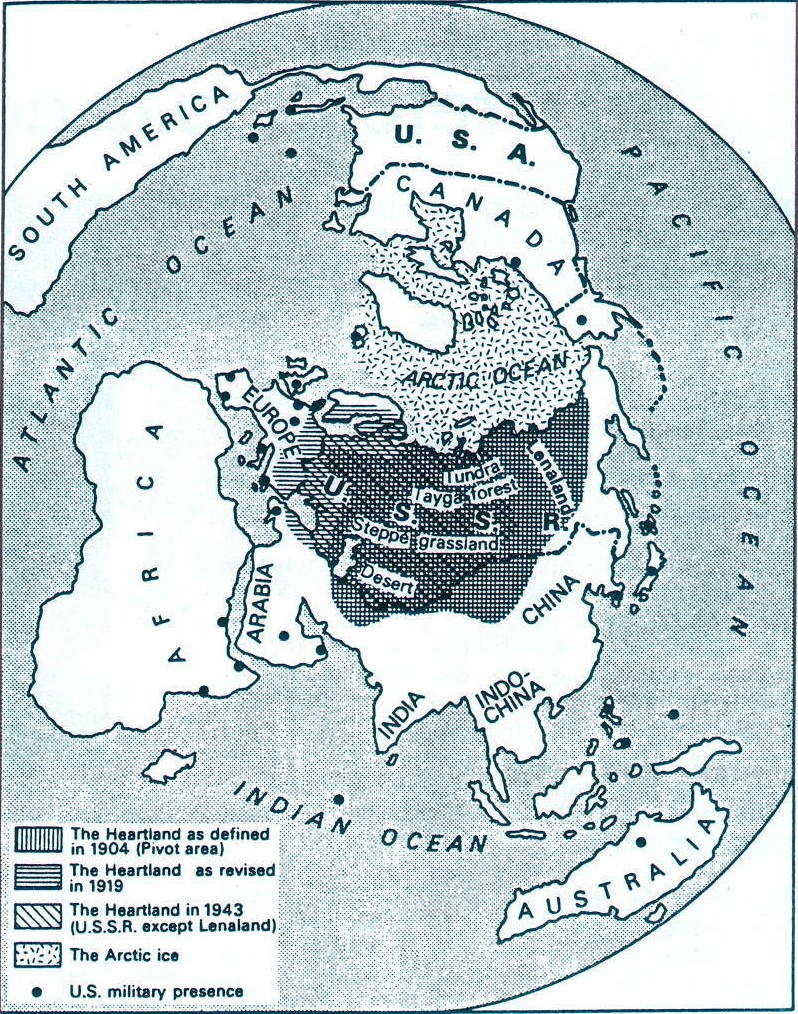

Ajoutons que les principaux théoriciens anglo-américains de la géopolitique, notamment Sir Halford John Mackinder (1861-1947) et son disciple de Yale, le journaliste américain Nicholas Spykman (1893-1943), estimaient, à la manière de Ratzel, qu’il fallait penser le monde à partir d’une cartographie polaire (et non une projection mercatorienne).

Par conséquent, pour assurer l’hégémonie des puissances maritimes, il fallait maintenir le « heartland » (la masse terrestre eurasiatique) dans les divisions et la guerre.

Tout cela fit qu’au sortir de la guerre, en Allemagne et ailleurs, la géopolitique sera bannie des milieux universitaires et des états-majors. En France, la géopolitique sera proscrite. Les géographes eux-mêmes renonceront à l’utiliser.

Ce n’est que depuis 1979, c’est-à-dire depuis les guerres anglo-américaines en Asie, qu’on assiste à un renouveau de cette discipline, notamment avec Bernard Lewis (1916-2018) et son disciple Samuel Huntington (1927-2008) prophétisant leur fameux « choc des civilisations » sur les mêmes principes.

Sale climat

Maintenant, pour revenir au thème central de ce festival, la question climatique, il est assez choquant et regrettable, en tout cas pour moi, que ce soit précisément au nom de cette soi-disant science de la « géopolitique » qu’on entende le plus souvent plaider la cause de la lutte contre le réchauffement climatique.

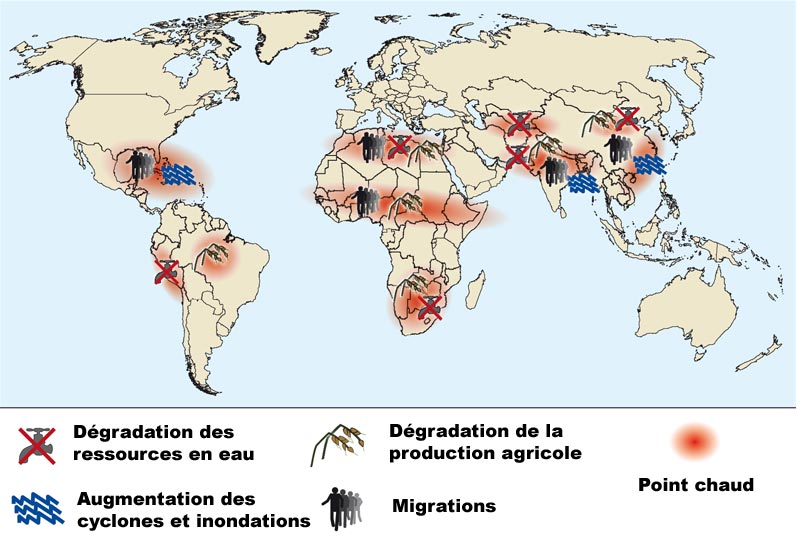

Ainsi, selon le 5e rapport du GIEC publié le 8 octobre 2018, une hausse (de 1850 à 2100) de 1,5° Celsius provoquerait un enchaînement d’impacts catastrophiques pour la planète et les conditions de vie pour l’homme :

- hausse du niveau des océans provoquée par la fonte des glaces ;

- dégel du permafrost, capable de « réveiller » des parasites et des virus anciens ;

- multiplication des évènements climatiques extrêmes (sécheresses, tempêtes, inondations, etc.) ;

- augmentation de l’acidité des océans menaçant les ressources halieutiques ;

- perte de la biodiversité, qualifiée par certains d’extinction de l’Holocène ou sixième extinction de masse.

Si confirmé, tout cela engendrera, selon les estimations de l’ONU et les modèles informatiques utilisés pour anticiper les tendances, environ 280 millions de réfugiés climatiques d’ici 2050, forcés de s’exiler à cause d’une forte détérioration du climat.

Certains pays, nous dit-on, seraient particulièrement touchés par la montée des eaux. Aux Pays-Bas, 47 % de la population serait ainsi menacée, 26 % au Vietnam et 10 % au Japon. Seulement 4 % de la population chinoise serait concernée, ce qui représenterait néanmoins plus de 50 millions de personnes.

A cela s’ajoute que les habitants de certaines îles deviendront des « apatrides » car leur pays « disparaîtra » sous les flots comme jadis l’Atlantide.

Guerres du climat

« Ce sera la guerre partout », renchérit l’ingénieur Jean-Marc Jancovici, qui s’accorde avec l’économiste jésuite Gaël Giraud pour affirmer (dixit Jancovici) que l’aide au développement fournie par la France aux pays en développement devrait aller non plus vers les infrastructures, mais exclusivement à l’éducation des femmes (planning familial) et l’accès à la contraception...

Le 12 octobre 2007, l’ancien vice-président américain Al Gore et le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) ont obtenu le prix Nobel, non pas de physique, mais de la paix !

Réfugiés, déplacés, migrants, il persiste un flou autour de la définition même de ceux que le changement climatique pousse sur les routes.

En 1985, le Programme des Nations unies tente une première approche, selon laquelle est considéré comme réfugié environnemental

tout individu forcé de quitter son habitation traditionnelle de façon temporaire ou permanente, à cause d’une dégradation nette de son environnement qui bouleverse son cadre de vie et déséquilibre sérieusement sa qualité de vie.

Pour autant, cette définition ne fait pas consensus et les discussions internationales continuent d’achopper sur la question du statut de ces réfugiés climatiques. Temporaires ou définitifs, régionaux ou internationaux, les chercheurs reconnaissent que les déplacements de populations liés aux bouleversements climatiques sont divers dans l’espace et dans le temps. Ils demeurent en conséquence très difficiles à quantifier.

Par exemple, contrairement à l’idée reçue que des millions d’Africains pourraient envahir les pays du Nord, l’immense majorité – 95 % – de ces déplacements contraints par le climat se font à l’échelle nationale.

Au Bangladesh, par exemple, un pays très plat où la moindre pluie provoque des inondations géantes à cause du sous-investissement dans les barrages, les migrations internes sont quasiment devenues un mode de vie, car c’est la seule stratégie de survie possible pour les populations.

Devant ce manque de précision, François Gemenne, spécialiste des flux migratoires et chercheur à l’Université de Liège et à Sciences-Po, reconnaît qu’on a tendance à tout recaser dans la case « climat ».

Déjà, en novembre 2016, interrogé par L’Humanité, il reconnaissait qu’« il reste compliqué de nommer globalement ces mouvements migratoires, tant les facteurs qui les provoquent sont multiples et souvent interdépendants ».

Et le 11 janvier 2019, en réponse à Réseau Action Climat France, il décrivit une réalité clairement multifactorielle :

Prenons les réfugiés africains qui arrivent aujourd’hui en Europe. L’agriculture de subsistance est la principale source de revenus pour plus de la moitié de la population d’Afrique. A l’origine, il y a souvent un exode rural des populations agricoles qui ne peuvent vivre de leurs revenus. Les villes de ce continent étant aujourd’hui incapables de répondre à l’afflux de migrants des campagnes, ils tombent sous le joug de réseaux de passeurs qui leur promettent un meilleur salaire. Ils se retrouvent coincés en Libye, un enfer sur Terre, qu’ils fuient pour arriver en Europe.

On parle souvent de réfugiés économiques, imaginant que l’environnement et l’économie sont deux domaines différents. Mais pour la plupart des habitants du monde, il s’agit de la même chose. On peut tout aussi bien parler de migrants environnementaux, climatiques ou écologiques.

C’est en réalité un aveu, car il énumère une longue liste de causes autres que le climat : agriculture de subsistance, exode rural, faibles revenus, villes incapables de répondre, passeurs véreux, chaos libyen…

En tout cas, ce qu’on nous lance à la figure pour nous faire réagir, c’est la menace pesant sur la faune et la flore sauvage et, si cela ne suffit pas, l’arrivée de maladies et de millions de migrants affamés et s’entre-tuant, en quête d’ « espace vital » et de ressources chez nous, civilisations déclassées.

L’on comprend mieux sur quelles prémices se crée aujourd’hui un peu partout un front commun entre l’écologie profonde et les mouvances identitaires, xénophobes et fascisantes craignant « le grand remplacement ». Propagande climatique et crise sanitaire aidant, les passerelles d’hier reliant ces mouvances risquent de devenir des viaducs.

Moins d’hommes = moins de CO2

Je ne souhaite pas ici confirmer ou infirmer le rôle de l’activité humaine sur les phénomènes climatiques. Pour faciliter la démonstration, supposons simplement que cela soit démontré.

Dans ce cas, selon que l’on soit gagné par le pessimisme malthusien ou animé d’un humanisme optimiste, notre réponse collective et individuelle sera diamétralement différente :

Pour les pessimistes, qui postulent que l’univers est un espace clos et ne croient guère que grâce à la science et la technologie, l’homme, en tant qu’espèce, comme il a su le faire jusqu’ici, peut accroître les ressources pour son développement, le problème est simple : on ne peut pas décarboner entièrement notre économie tout en maintenant une population mondiale aussi nombreuse qu’aujourd’hui !

Il y a un peu plus d’un an, en septembre 2019, Nicolas Sarkozy, à l’Université d’été du Medef et devant Ségolène Royal, a cru révéler un scoop en disant que « le plus grand choc n’était pas le réchauffement climatique mais l’augmentation de la population, première source de pollution ». Selon l’ancien candidat, « vouloir promouvoir le développement durable sans poser la question de l’explosion de la démographie mondiale, ça n’a aucun sens. »

Avec cette déclaration de Sarkozy, le loup est sorti du bois car il a dit tout haut ce qui se chuchote en coulisse dans les salons où milieux financiers anglo-américains et leurs admirateurs en France se fréquentent.

Déjà, en 1962, le premier directeur général de l’UNESCO, Sir Julian Huxley, disait :

Le point essentiel est que la surpopulation est un problème mondial si préoccupant qu’il l’emporte sur tous les autres problèmes mondiaux, tels que l’érosion des sols, la pauvreté, la malnutrition, les pénuries de matières premières, l’illettrisme, et même le désarmement (…) Si rien n’est fait à ce sujet, dans les cent prochaines années, l’humanité aura perdu toute prétention à régner comme seigneur de la création ou gardien de son propre destin, et sera devenue le cancer de sa planète, dévorant sans nécessité ses ressources et niant ses propres potentialités dans une vague de surmultiplication (…) Car le contrôle de la population, j’en suis absolument certain, est un préalable à toute amélioration radicale du sort de l’humanité.

Le commandant Cousteau, dans le Courrier de l’UNESCO de novembre 1991, était allé jusqu’à s’interroger sur l’intérêt réel des progrès médicaux :

L’élimination des virus relève d’une idée noble, mais elle pose à son tour d’énormes problèmes, Entre l’an 1 et l’an 1400, le niveau de population n’a pratiquement pas changé. A travers les épidémies, la nature compensait les abus de la natalité par des abus de mortalité. (...) Nous voulons éliminer les souffrances, les maladies ? L’idée est belle, mais peut-être pas tout à fait bénéfique à long terme. Il est à craindre que l’on compromette ainsi notre espèce. C’est terrible à dire : il faut que la population mondiale se stabilise et pour cela, il faudrait éliminer 350 000 hommes par jour. C’est si horrible à dire qu’il ne faut même pas le dire.

Pour sa part, le climatologue Jean Jouzel, gagné au même pessimisme, a déclaré à France Info qu’« il est plus difficile avec 8, 9 ou 11 milliards d’humains sur Terre de limiter le réchauffement climatique ».

Sarkozy et Jouzel fonctionnent décidément avec des logiciels périmés. Car si l’on s’attend à voir la population mondiale continuer à augmenter globalement avant de se stabiliser autour de 11 milliards d’habitants vers 2100, son taux d’accroissement est en forte chute.

Gilles Pison, professeur au Musée d’histoire naturelle, est formel :

La croissance démographique mondiale a atteint son maximum il y a cinquante ans, elle était alors de plus de 2 % par an. Aujourd’hui, elle a diminué de moitié, à 1,1 %. Et elle devrait continuer de baisser, avec la chute du taux de fécondité ( …) Elle diminue d’année en année, parce que, partout dans le monde, les humains ont choisi de faire moins d’enfants.

Notons qu’à peine quelques mois avant l’intervention de Sarkozy, en mai 2019, Johan Rockström, directeur de l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact du climat, et l’un des plus grands chercheurs au monde sur les « points de basculement » du climat, déclara au quotidien britannique The Guardian que dans un monde où la température augmente de 4°C,

il est difficile de voir comment nous pourrions accueillir un milliard de personnes ou même la moitié de ce nombre... Il y aura une riche minorité de personnes qui survivront avec des modes de vie modernes, sans doute, mais ce sera un monde turbulent, en proie aux conflits.

Il ne s’agit pas d’un chiffre sortant de nulle part. Il y a dix ans, de vastes recherches ont été menées sur la production alimentaire et la capacité d’accueil d’une planète plus chaude. Suite à ces travaux, en mars 2009, lors de la conférence scientifique de Copenhague, le professeur Hans Joachim Schellnhuber, alors directeur de l’Institut de Potsdam et l’un des plus éminents climatologues européens, décoré par la Reine d’Angleterre, déclara, selon le New York Times :

D’une manière très cynique, c’est un triomphe pour la science car nous avons enfin stabilisé quelque chose, à savoir les estimations de la capacité d’accueil de la planète [à 4°C], c’est-à-dire moins d’un milliard de personnes.

Établir un lien mécanique entre population et émissions de gaz à effet de serre est pire qu’une folie, une bêtise.

Commençons par une démonstration simple. La Chine et l’Inde sont les deux pays les plus peuplés de la planète : elles représentaient respectivement 19 % et 18 % de la population mondiale en 2017, selon l’ONU. Elles se classent première et troisième au palmarès des plus grandes nations pollueuses, avec 9,8 et 2,5 milliards de tonnes de CO2, le principal gaz à effet de serre, émises en 2017, les Etats-Unis occupant la deuxième marche du podium.

Or, si l’on ramène ces émissions de CO2 au nombre d’habitants, Chinois et Indiens ne sont plus que les 52e et 133e plus gros pollueurs mondiaux. Loin derrière les Qataris, Koweïtiens, Emiratis, Saoudiens, Américains et Australiens, qui monopolisent les premières places du classement, avec entre 49 et 16 tonnes de CO2 émises par individu – pas tellement à cause de la consommation de leurs habitants mais par leur production d’hydrocarbures.

Quant aux nations africaines, celles qui connaîtront dans les prochaines décennies une explosion de leur population, elles occupent pour la plupart la seconde moitié du tableau, voire carrément les dernières places du classement.

C’est ainsi que le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, cité comme exemple problématique par Nicolas Sarkozy, est 173e, avec 0,6 tonne de CO2 émise par habitant. Seule l’Afrique du Sud émerge, au 45e rang, avec 8 tonnes de CO2 par Sud-Africain, soit près de 8 fois moins qu’un Américain et 22 fois moins qu’un Qatari.

L’alimentation

La doxa climatique veut qu’une hausse des températures mette en péril l’alimentation mondiale. Or, historiquement, bien que cela varie selon les régions, c’est dans les périodes froides que les ressources agricoles se font plus rares. [1]

Au GIEC, le désaccord entre modèles est total. Cependant, les climats froids génèrent davantage de famines que les climats chauds. A cela s’ajoute que la Russie et le Canada verront leurs ressources agricoles favorisées. On entend rarement les médias affirmer qu’il n’y a pas de lien mécanique entre rareté des ressources et conflits. Mieux encore : c’est parfois l’abondance qui génère des conflits qui à leur tour engendrent généralement des pénuries.

Une étude majeure de 1992 [2] qui s’est intéressée à 186 sociétés préindustrielles, a conclu qu’il n’y avait aucun lien de causalité évident (sauf en cas de catastrophes naturelles), notamment parce que la mondialisation et la fluidité des échanges est de nature à calmer « la peur de manquer » qui peut se manifester localement.

Certes, la sécheresse et la pénurie alimentaire qui s’en est suivie, ont pu être, non pas la cause, mais l’allumette mettant le feu à la poudrière qu’était la France au début de la Révolution française.

Aujourd’hui, les réchauffistes, pour étayer leur thèse, évoquent souvent le Soudan. Or, la chronologie ne « colle pas » et même le GIEC est obligé de reconnaître que « cinq études détaillées contestent que le conflit au Darfour ait été causé, d’abord et avant tout, par le changement climatique » et que, « par le passé, les populations du Darfour ont pu gérer la variabilité climatique sans violence à grande échelle ». [3]

Les maladies

Autre sujet permettant de semer la peur : l’explosion des épidémies, le Covid-19 pour certains n’étant qu’une première expression de la catastrophe climatique en cours.

Dans un entretien accordé au site Futura Sciences, le Pr Jean-François Saluzzo, virologiste auprès de l’OMS, rappelle cependant qu’il y a un siècle encore, la dengue, un virus transmis par les moustiques, était largement présente en Europe.

Tous les grands ports méditerranéens étaient infestés par le virus de la dengue. L’épidémie la plus grave frappa la Grèce en 1927-28, touchant un million de personnes avec 1000 décès. On sut combattre ce virus dans le cadre de la lutte contre le paludisme, lui aussi transmis par les moustiques, principal vecteur de transmission.

C’est en assainissant l’environnement et en contrôlant les moustiques, souligne Saluzzo, qu’on a pu enrayer la maladie et ses dégâts. Il est vrai, dit Saluzzo, qu’une hausse des températures favorisera le développement, non pas de la maladie elle-même mais de son vecteur de transmission, les moustiques. Dans le cas de la dengue, un moustique infecté ne peut la transmettre qu’après douze jours d’incubation. Avec une augmentation de température de trois degrés, ce cycle n’est plus que de quatre jours. Pour les pays riches, pas de problème car on saura y faire face comme on l’a fait par le passé. Pour les pays pauvres, les dégâts seront réels.

La face cachée

Si les conditions climatiques peuvent devenir un facteur aggravant, c’est avant tout les conditions de la pauvreté qu’il faut éradiquer afin de rendre moins vulnérables, non pas seulement quelques privilégiés, mais l’ensemble de l’humanité. Réchauffement climatique ou pas, le problème de la pauvreté est de la plus grande urgence.

Or, c’est précisément cela que refusent aussi bien les courants les plus extrémistes et malthusiens d’une écologie dévoyée enfantée par la géopolitique, que les courants malthusiens de l’establishment politico-financier.

Dans différentes études, notamment le rapport NSSM 200, Henry Kissinger affirmait en 1974 que la croissance démographique des pays recélant des matières premières essentielles à la prospérité américaine était une menace pour la « sécurité nationale » des Etats-Unis. Ce que l’on peut le lire parfois sur ces autocollants cyniques collés sur le pare-chocs de certaines voitures américaines : « Pourquoi ont-ils construit leur pays sur notre pétrole ? »

Cette vision apparaît également dans une étude de l’University College de Londres (UCL), publiée en 2014 dans la revue scientifique de référence Nature. Allant jusqu’au bout du raisonnement malthusien, les chercheurs britanniques ont calculé avec précision que pour rester en dessous de la barre d’une hausse de 2° Celsius, ce sont 82 % des réserves connues d’hydrocarbures qui devront rester dans le sous-sol !

Pour des pays producteurs de charbon tels que les Etats-Unis, l’Australie ou la Russie, cela signifierait faire une croix sur 90 % des réserves en charbon. Pour la Chine et l’Inde, gros consommateurs, ils devraient renoncer à exploiter 66 % de leurs réserves ! Quant au gaz, l’étude clame l’abandon de 50 % des réserves mondiales, surtout celles présentes au Moyen-Orient ou en Russie. Pour l’Afrique, c’est 85 % de son charbon, 33 % de son gaz et 21 % de son pétrole qu’on lui demanderait d’abandonner...

A contrario, l’étude estime que l’exploitation du gaz de schiste aux Etats-Unis et en Europe peut contribuer à remplacer le charbon, alors que l’Inde, la Chine, le Moyen-Orient et l’Afrique doivent y renoncer entièrement…

Le bilan des Malthusiens

Or, quel est le bilan des politiques menées par les malthusiens ?

- Ils ont fait bannir le DDT, dont la consommation était sans doute trop élevée et l’usage banalisé, alors qu’il peut s’avérer utile pour éradiquer certains insectes vecteurs de maladies, et ils se plaignent aujourd’hui des épidémies !

- Ils se sont opposés à la construction des barrages et des lacs de rétention d’eau, et se plaignent aujourd’hui des inondations et des sécheresses !

- Ils s’opposent, comme Ségolène Royal, à la remise en eau du lac Tchad, et ils versent des larmes de crocodiles sur le sort des réfugiés climatiques !

- Ils s’opposent la construction de centrales nucléaires en Afrique et se plaignent aujourd’hui de la déforestation et de la pollution résultant de la consommation de charbon !

- Ils s’opposent à l’utilisation de l’irrigation, d’intrants et de semences à haut rendement, ne se battent pas pour que l’on constitue des stocks de nourriture, et se lamentent sur le fait que des millions de personnes vont rebasculer dans la pauvreté extrême et risquent de mourir de faim !

- Ils dénigrent la Chine, alors qu’en tirant 830 millions de personnes de la pauvreté extrême par des investissements colossaux dans les infrastructures de base, ce pays a fait plus que tout autre pour permettre aux populations pauvres de résister au changement climatique.

Finance verte

La dernière métastase de cette géopolitique du climat s’appelle la « finance verte », une opération organisée par des « milliardaires verts », qui se déplacent dans des berlines roulant au biocarburant produit par des aliments comme le maïs.

Conscient que les heures de la bulle financière sont comptées, de grosses firmes, surtout pétrolières et bancaires (notamment Black Rock), préparent un « moment Minsky du climat », c’est-à-dire un retournement brutal des marchés, où l’on verra s’effondrer la valeur des titres associés à l’économie du carbone, tandis que ceux de l’économie décarbonée, qui sont dans les portefeuilles de leurs sociétés, atteindront des sommets.

Comme nous l’avons documenté dans notre dossier Comment sortir du piège de la finance verte, l’un des principaux opérateurs dans cette manœuvre s’appelle Mike Bloomberg, généreux mécène de Joe Biden et grand ami d’Anne Hidalgo, la maire de Paris.

Avec d’autres fondations charitables, réunies dans la Fondation européenne du climat (ECF), Bloomberg est l’un des plus grands mécènes de la soldatesque écologiste.

Néron jouait de la lyre tout en mettant le feu à Rome pour pouvoir y replanter des arbres. Ces milliardaires comptent bien s’enrichir avec leur « Climate Bonds » (obligations du climat) grâce à notre crédulité et notre ignorance.

Pour eux, le climat n’est qu’une excuse pour justifier l’inexcusable : une politique d’esclavage par la dette, une décroissance démographique, un génocide qui cache son nom.

J’appelle tous les écologistes honnêtes à nous rejoindre pour le combattre.