[sommaire]

Cet article a été initialement publié dans la revue Fusion N° 65 de mars/avril 1997. Ce texte s’inspire des récents travaux de Lyndon LaRouche, philosophe de sciences et économiste américain. Notamment Les Mathématiques de la réversibilité temporelle et Au sujet de Dieu.

Introduction

En mille neuf cent quatre-vingt seize, on fêtait le quatre centième anniversaire de la naissance de René Descartes (1596-1650). Reste-t-il encore quelque chose à dire ? Des spécialistes ont analysé son œuvre, la presse en a parlé, les colloques se sont succédé tout au long de l’année pour honorer celui dont le nom évoque, à lui seul, la France !

Et pourtant, intéressant signe des temps, ces cérémonies se sont déroulées plutôt dans la morosité, un peu comme quand on va à la messe pour honorer la tradition, par fidélité aux sempiternels rituels ...

La France serait-elle prête à casser le bocal du cartésianisme dans lequel elle s’emprisonne depuis des siècles ? La crise qui éclate à tous les niveaux ira-t-elle jusqu’à balayer ces axiomes si clairs, ces évidences devant nous frayer un chemin vers la vérité jusqu’à la fin des temps ?

L’ambiance en France aujourd’hui tourne rapidement à l’iconoclasme, et ce n’est pas une mauvaise chose, à condition de bien connaître l’idole que nous voulons briser et de la remplacer par une conception plus avancée nous permettant de mieux appréhender la réalité. Attention à vouloir tout casser sans discernement ! On risquerait alors de retomber dans les mêmes erreurs ou pire encore, dans une sorte de déconstructionnisme purement arbitraire. Rassurez-vous, il y a pire que Descartes ! La difficulté de cette tâche réside cependant dans l’impossibilité où nous sommes d’examiner cette idole comme quelque chose qui nous est extérieur, telle une statuette que nous regardons de loin. Prenons garde qu’en guillotinant Descartes, ce ne soit pas notre tête qui tombe, car cette idole est en nous et la seule façon de la dépasser sans trop nous faire violence est de nous « connaître nous-mêmes ».

Descartes est-il la cause du cartésianisme français, ou la France est-elle la cause de l’existence d’un Descartes ? Nous ne pourrons sans doute jamais répondre à cet question tellement ces deux choses sont imbriquées. Ce qui importe cependant est de savoir qu’il existe une hypothèse cartésienne, un système d’axiomes, de postulats et de principes à travers lesquels la population française appréhende et définit son action dans le monde. Or ce système axiomatique est défectueux ; tel un prisme, il nous renvoie une image systématiquement déformée du monde, dont les conséquences sur le quotidien peuvent être désastreuses. Les abstractions cartésiennes ne sont malheureusement pas de purs fantômes de l’esprit qui ne portent pas à conséquence dans la réalité. Tout comme La méthode aboutit à de nombreuses erreurs en physique, une influence cartésienne dans la conduite des affaires de la société la conduit à l’impuissance et à l’incapacité de résoudre ses problèmes existentiels.

Quel est donc le portrait du cartésien ? La caricature du Français avec son béret et sa baguette sous le bras ou celle des femmes-enfants objets sexuels -genre Bardot- a fait long feu, heureusement. Il faut aujourd’hui faire face à une autre caricature, « plus complexe », celle du Français raisonneur ... A l’image du « Je pense donc je suis [Cogito ergo sum] » de Descartes, le Français aime la réflexion et c’est une bonne chose ! Reste à savoir - c’est le but de cet article - si cette réflexion façon Descartes le conduit réellement à la vérité.

Premier principe du cartésien : bannir de la réflexion toute naïveté ou spontanéité émotive. En prenant toujours de la distance, en se méfiant et doutant de tout pour arriver à la vérité, son esprit critique les a tuées depuis belle lurette. Point de simplicité non plus, la seule mention de ce mot provoque un cri d’horreur. Simplet ! C’est dans le compliqué que notre cartésien vit et s’épanouit. Les choses sont « toujours plus complexes », s’écrie-t-il, en cherchant toujours à analyser, à couper les cheveux en quatre, doutant de ne pouvoir jamais atteindre les éléments les plus évidents de la pensée ...

Quid de l’ambiguïté dans la pensée ? Cela fait des années que notre cartésien a expurgé la langue, la pensée, l’écriture, de toute impureté ou obscurité les menaçant. Les idées se doivent d’être claires, déduites dans un ordre parfait allant du complexe au simple, puis du plus simple au compliqué comme dans un théorème de mathématiques. Quelle plus grande source d’erreurs que les éruptions de subjectivité et d’émotion ? Il faut les chasser à tout jamais de la pensée ... Quant aux catégories, surtout ne mélangez pas les genres, les serviettes et les torchons, le lard et le cochon ! Comment voulez-vous parler en même temps d’économie et de philosophie, d’art et de science, et prétendre à une vraie connaissance ? Chaque domaine doit être séparé, aseptisé de peur d’être contaminé par tout autre. N’est-ce pas toujours en honneur de Descartes, de ce souci d’ordre et de clarté, que les mathématiques pures, sans « l’impureté » de la physique, sont toujours au pinacle des sciences dans notre pays et constituent le critère déterminant pour distinguer le bon élève du mauvais ?

Heureusement pour notre cartésien, dont la vie pourrait commencer à être difficile vu les contraintes, il dispose de la méthode « parfaite » pour atteindre la vérité. Ouf ! on pourra enfin échapper aux fautes, à ces erreurs qui nous ridiculisent devant les autres et menacent de révéler à tout le monde ce que nous voulons à tout prix cacher : combien mauvais nous sommes ... Descartes nous offre une méthode sûre, un parcours sans faute vers la vérité. Et si les mathématiques pures n’y suffisent pas, quelques coups de trique ou quelques réprimandes finiront par faire l’affaire. Que veut-on de plus ? (Fig. 2)

Peu importe si ces conceptions réduisent bon nombre de nos concitoyens à la peur et à l’impuissance devant l’action. Car on n’agit que lorsqu’on sait ce que l’on veut. Or s’il faut, avant de pouvoir agir, douter de tout, réduire toutes les pensées à leurs éléments fondamentaux et craindre les erreurs comme la peste, qui peut encore se permettre d’agir ? Descartes en était bien conscient, lui qui conseillait vivement aux hommes de ne pas appliquer sa méthode philosophique à leur vie quotidienne et de faire plutôt appel à une morale pragmatique permettant de trancher. C’est pour cela que bon nombre de nos concitoyens, paralysés, n’osent pas écrire, intervenir, prendre des initiatives ou des responsabilités dans la vie publique ; pour cela que les intellectuels ne se risquent le plus souvent qu’à « donner des leçons ». Personne n’ose créer. Plutôt que de se risquer dans l’action, on fait appel aux spécialistes, aux experts en tous genres, aux Enarques de toutes les spécialités, aux personnages bardés de diplômes, même lorsqu’il devient évident, comme aujourd’hui, que ces personnages ont failli à leurs tâches.

Se piquant d’aimer la réflexion mais castré de toute possibilité d’intervention et incapable de transformer le monde, notre cartésien devient cynique, jalouse du coin de l’œil tous ceux qui parviennent à créer et vit en compétition féroce avec les autres. Craignant d’être pris en faute, il adopte face à la connaissance non pas une attitude vigoureuse de recherche de la vérité, mais une approche « prudente » lui permettant toujours de s’en tirer à bon compte : « Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit ». Pour impressionner son monde, il prétend tout connaître et, sans l’avouer, il pompe abondamment chez les autres ce qu’il est incapable de trouver lui-même ... Et comme il est raide, notre cartésien, emprisonné dans le carcan de cet ordre formel et mathématique, ne rêvant en son for intérieur qu’au moment où il osera se révolter ou, à défaut, à ces plaisirs torrides qui lui permettront de briser un instant les barreaux de cette prison dorée ... C’est là que le cartésien abandonne le champ de l’analyse pour retomber sur ses pieds ou, plutôt, sur son postérieur. .. En attendant de revenir à la règle du jeu.

Ce qui peut produire de tels effets dans la philosophie de Descartes, nous tenterons de l’expliquer ici. Le but de cet exercice n’est pas cependant de plonger nos cartésiens - c’est-à-dire nos concitoyens - dans une crise de nombrilisme aiguë. L’orage menace la France, l’Europe, le monde. Dans notre pays, le chômage et la précarité frappent une personne active sur quatre. Une crise financière pourrait éclater à n’importe quel moment, provoquant l’effondrement de l’économie mondiale, et les crises politiques profondes que traversent déjà nos pays s’en trouveront ainsi décuplées. Le monde scientifique n’est évidemment pas à l’abri de cette crise, comme en témoignent les réductions d’effectifs, le vieillissement des chercheurs qui en résulte, les coupes dans le budget du CNRS ou la mise à la retraite anticipée de nos plus grands cerveaux.

Plus profondément, le monde scientifique français porte la marque du cartésianisme par deux défauts majeurs. D’abord, la tendance à se réfugier dans une « tour d’ivoire » de la pensée séparée du reste du monde : Descartes aimait à penser au fond de son lit, il disait même que c’était l’endroit où il réfléchissait le mieux et se livrait à de savants éloges du poêle. Combien de chercheurs vivent aujourd’hui leur discipline comme complètement séparée du développement de l’ensemble du monde ?

Ensuite, notre monde scientifique français fait encore la part trop belle aux modélisateurs et aux théoriciens, secteur auréolé d’un prestige bien supérieur à celui des expérimentateurs. On a vu cette hiérarchie quelque peu bouleversée grâce à Pierre Gilles de Gennes et Georges Charpak, nos deux récents Nobel de Physique. Mais combien de pontes de la théorie, qui essayent rarement de la confronter aux faits, sont encore tout puissants dans leur discipline, balayant les objections des expérimentateurs ? Même si on ne peut que condamner l’expérience sans hypothèse, cette tendance à la suprématie du modèle théorique est aujourd’hui particulièrement dévastatrice. En effet, il est plutôt inquiétant de voir que des mesures politiques sont prises uniquement sur la base de modèles informatiques, comme on a pu le voir dans les sciences de l’atmosphère (réchauffement global, trou d’ozone, effet de serre, ... ).

C’est dans ce contexte qu’il convient de mettre en doute la validité du cartésianisme et de trouver une source d’inspiration auprès d’autres courants dans l’histoire de France, porteurs de transformations utiles pour la société. Les noms qui nous viennent à l’esprit sont ceux de Louis XI ou d’Henri IV, de Sully et de Colbert, de Lazare Carnot et d’autres savants républicains de la Révolution, d’un Jean Jaurès ou d’un Charles de Gaulle. Dans le domaine de la philosophie et de la science, nous avons, aujourd’hui encore, des enseignements fondamentaux à tirer de la méthode d’un Leibniz, incomparablement plus féconde et juste que celle de Descartes.

Au moment où nous écrivons cet article, l’engouement pour la philosophie fait fureur dans notre pays. On philosophe dans les cafés, dans les clubs, et les auteurs tentent comme à de rares autres époques d’amener la philosophie au grand public. Partout, on cherche dans la philosophie cette raison d’être pour laquelle plus aucune institution établie ne se bat. Ces Socrate « naturels », qui se veulent porteurs de sagesse auprès des hommes, devront répondre à l’appel d’une société en plein trouble. Seront-ils capables d’inspirer aux êtres humains le désir de lutter pour le bien, pour la sagesse, pour une société qui ennoblisse les hommes et les rende plus grand qu’eux-mêmes ? Sauront-ils faire de bons capitaines de navire capables d’amener la société à bon port dans les tempêtes à venir ? Toute philosophie qui ne préparerait pas l’homme à grandir dans les temps qui viennent ne serait que vaine préoccupation académique, fuite cartésienne dans l’analyse abstraite.

Le dualisme cartésien

Pour bien comprendre les problèmes posés par la philosophie de Descartes, il faut la situer par rapport aux deux grands courants de la pensée humaine qui, tels deux pôles absolument opposés, embrasent dans leur étendue toutes les tendances de la philosophie. Depuis que l’homme existe, il cherche à comprendre et à définir la nature de ce qui est. Il y trouve tantôt des choses qui lui semblent appartenir uniquement au domaine de l’esprit tels le courage, la justice, la bonté, l’intelligence ou l’idée de Dieu. A ces idées, il a attribué les qualités d’unité et de permanence. Elles relèvent de l’unité car nous pouvons en effet parler d’une notion générale de justice ou de bonté qui comprend et transcende toutes les notions particulières de justice ou de bonté. Elles sont permanentes car elles résistent au temps, à l’histoire et aux époques particulières. Pour ces raisons, on a appelé ces idées des universaux.

En plus des choses de l’esprit, l’homme trouve dans le monde une substance de nature fondamentalement différente qu’il a défini comme étant la matière : les minerais et tout ce qui relève de l’inorganique ; les plantes, les animaux et l’ensemble de ce que nous appelons l’organique. A la matière, il a attribué les qualités de multiplicité et de temporalité. En effet, à l’opposé d’une notion abstraite de « pierre » comprenant toutes les qualités de la pierre sans en incarner une en particulier, la matière est multiple et plurielle : ainsi parle-t-on de marbre, de bauxite, de pierre de taille, de pierres précieuses ou de tout autre sorte de pierres existant dans la nature. La matière est aussi de nature temporaire, elle subit les transformations et la loi des naissances et des disparitions.

La grande question qui hante la pensée humaine depuis toujours est l’importance à accorder à chacun de ces domaines et la relation qui existe entre eux. A l’origine était le Verbe, Dieu, un principe, une cause immatérielle qui a engendré tout ce qui est, nous disent la religion et quelques courants philosophiques qui subordonnent ainsi la matière à l’action de l’esprit. Faux, affirment les autres, faisant l’opération inverse. Au début, il y avait la matière qui, dans son évolution, engendra les choses de l’esprit. Pour les uns, la réalité se situe au niveau du Un spirituel, source de tout ce qui est ; pour les autres, elle se situe dans le multiple matériel, sorte de brique primordiale à partir de laquelle tout l’univers, y compris celui des idées, est construit.

La difficulté à définir la relation entre ces deux domaines est le thème du magnifique dialogue de Platon, Le Parménide, le texte du sage qui met sans aucun doute le plus au défi la pensée, la poussant rigoureusement et sans aucun ménagement dans tous les recoins de ce Un et de ce multiple que nous cherchons à définir. La leçon du Parménide est qu’à vouloir privilégier l’hypothèse du Un et rien que le Un, par rapport à celle du multiple et rien que le multiple (et vice versa), on n’aboutit qu’à des paradoxes, à des antinomies insurmontables. En effet, ce Un qui engendre le multiple, ne devient-il pas alors lui-même multiple ? Et comment se trouve-t-il dans le multiple ? A la façon d’une nappe dont chaque partie couvre une partie de la table ou entièrement dans chaque partie ? A la façon d’une nappe, il ne serait plus un, mais divisible ... Et comment, à partir de ce qui est multiple et composé, pourrait-on passer sans accroc à ce qui est un et simple ?

Selon que les courants de pensée se rangent d’un côté ou de l’autre de ces paradoxes, on obtient soit les courants matérialistes, empiristes et logico-positivistes, si le point de départ est celui de la matière ; soit les courants idéalistes ou religieux, quand le point de départ est celui de l’unité. Le plus souvent cependant, les schémas de pensée des uns et des autres nous conduisent vers un homme incomplet. Tantôt il s’agit d’un homme abstrait qui rejette la composante matérielle du monde et dont la tête est dans les nuages, un formaliste constructeur de structures vides. Tantôt on nous propose un homme concret, les pieds solidement bétonnés dans la matière et que rien ne distingue de l’animal car incapable de s’élever au domaine des idées ; c’est le cas des matérialismes divers.

Entre ces deux extrêmes, l’on trouve surtout des dualismes : un homme abstrait, la pensée régie par des formalismes de différents types mais dont les pieds sont agités par les mouvements vertigineux de la matière. Telle une marionnette dont la tête et les pieds bougent selon leurs propres rythmes et logiques, ces dualismes sont incapables d’expliquer l’existence de l’homme entier, âme et corps, esprit et matière, selon des lois cohérentes qui gouvernent sa totalité, du haut en bas. C’est ici, tout particulièrement, le problème de Descartes. La solution à l’énigme du Parménide ne réside, comme nous le verrons plus loin, ni dans le Un abstrait et mort des formalistes, ni dans le multiple matériel et temporel des empiristes - les deux extrêmes du même bocal aristotélicien qui emprisonne la pensée - mais dans un processus de transformation permanent où grâce au mouvement dialectique entre le Un et le multiple, l’on passe d’un système axiomatique donné à un autre plus avancé, puis à un autre plus avancé encore, dans un processus constant de perfectionnement.

Les obsessions analytiques de Descartes

Une certaine tradition religieuse a voulu nous présenter Descartes comme le premier philosophe de la chrétienté à avoir osé comprendre par la science l’univers physique et son évolution. Descartes serait, à ce titre, le père du matérialisme à une époque où l’Eglise « créationniste » se cantonnait à la Genèse comme toute explication de l’existence de l’univers. Cette idée est totalement fausse. De Saint Augustin aux savants de la Renaissance, le cardinal Nicolas de Cuse en tête, le courant platonicien dans la pensée chrétienne cherchait depuis longtemps à établir une métaphysique permettant de comprendre, à l’aide de la raison et de la science, Dieu et sa création comme un tout cohérent. Ce courant auquel nous devons, paradoxalement en apparence seulement, les progrès scientifiques les plus importants et dont nous reparlerons plus loin en nous attardant sur les critiques de Leibniz contre Descartes, n’est d’ailleurs pas un courant matérialiste.

Le problème de Descartes provient au départ de sa fuite en avant dans l’analyse et la pensée abstraite, ce qui l’amène à concevoir le domaine de l’esprit comme absolument séparé de celui de la matière. Bien que tout à fait distincts l’un de l’autre, il faut pouvoir déterminer les lois permettant à ces deux domaines de coexister et de se compléter. Descartes n’arrive pas à établir de lien cohérent entre ces deux domaines. Surtout, il ne parvient pas à montrer comment le domaine de l’esprit organise et donne une direction à celui de la matière. La matière devient ainsi objet d’étude en soi, une mécanique qui s’auto-suffit à elle-même, et c’est bien la raison pour laquelle Descartes sent le « soufre » pour certains courants chrétiens ...

La fixation analytique de Descartes, clinique, apparaît dès son premier ouvrage, Les règles pour la direction de l’esprit rédigé entre 1626 et 1628. Descartes y prétend jeter les bases d’une science nouvelle, absolument pure, permettant d’échapper à toute erreur et de marcher de façon sûre vers la vérité ... Sa crainte de l’erreur, son désir d’une méthode parfaitement aseptisée qui, grâce à une rigueur logique implacable, permettrait d’aller du plus complexe au plus simple, et vice versa, aurait fait sourire un Freud ... Effrayé par le mouvement, l’émotion, le désordre - par la vie, en somme - l’analytique construit des formalismes abstraits pour se donner l’impression de tout maîtriser.

Parfaitement pure, cette nouvelle science doit faire appel à la seule discipline qui, aux yeux de Descartes, possède ce degré de pureté : les mathématiques. Elle doit cependant dépasser le cadre des seules mathématiques pour être la plus universelle possible, car « toutes les sciences ne sont rien d’autre que la sagesse humaine qui demeure toujours une et la même, si différents que soient les objets auxquels elle s’applique ». L’étude de cette science nouvelle est celle des composantes les plus abstraites, les plus simples et générales de tout ce qui est : l’ordre et la mesure en toutes choses, figures, sons ou astres.

Tout n’est pas faux, bien entendu, dans cette approche, car tout système de pensée à besoin d’une axiomatique, de ces pierres angulaires sur lesquelles repose tout l’échafaudage de la pensée. L’axiomatique cartésienne correspond-elle cependant à la réalité ? Voici la véritable question à laquelle il faut répondre.

Comme on le voit, Descartes place cette nouvelle science résolument dans une démarche purement intellectuelle. A l’opposé de l’école empiriste de Bacon et de Hobbes, très en vogue dès la fin du seizième siècle en Angleterre et ailleurs, Descartes rejette la matière et l’expérience du sensible comme étant le point de départ de la connaissance ou la clé pour atteindre la vérité. Tout ce que nous pouvons connaître par l’expérience et par nos sens est, pour Descartes, nécessairement confus et inexact. Dans les deux grands courants de pensée que nous avons définis au début, Descartes se situe, du point de vue de la méthode de pensée qu’il prône, apparemment du côté de ceux qui penchent pour le Un et pour les universaux, les empiristes faisant, au contraire, le pari de la matière. Nous verrons cependant que Descartes finira par rejoindre les empiristes. Ainsi, alors que les empiristes tentent de découvrir les atomes solides indivisibles qui, en s’assemblant les uns aux autres, constitueraient la réalité de l’univers physique, Descartes tente quant à lui de découvrir les éléments essentiels, les conceptions les plus simples et certaines, les axiomes et les postulats d’un système de pensée. Ces éléments essentiels, il les définit comme des absolus, les idées de Dieu, de cause, d’égalité ou d’inégalité, du semblable ou de dissemblable et autres universaux du même genre en étant des exemples.

Comment atteindre ces évidences ? C’est ici qu’apparaît ce qu’on appela l’innéisme cartésien, traces des influences augustiniennes et mêmes platoniciennes dans son système, qui reflètent sans doute sa formation au collège jésuite de la Flèche. Pour découvrir ces pensées simples et évidentes, il faut rejeter l’expérience, « souvent trompeuse », et se servir surtout de l’intuition. Pas celle qui nous vient des images confuses des sens ou des imaginations non fondées, mais l’intuition « qui naît de la seule lumière de la raison ». Ces idées nous sont innées, dira Descartes plus tard, reprenant à son compte le concept de Platon pour qui toute connaissance n’est que réminiscence des idées qui sont déjà en nous. Pour les retrouver, il suffirait de s’en souvenir en faisant appel pour cela à la lumière naturelle que Dieu nous a donnée. Une fois ces absolus trouvés, on doit déduire, dans l’ordre et veillant surtout à procéder lentement et clairement, toutes les autres vérités relatives.

Voici la mathématique universelle par laquelle Descartes nous promet d’aller infailliblement vers la vérité. Encore une fois, la démarche est aux antipodes de celle de empiristes. Collé à la matière, l’empiriste procède par induction - l’idée qu’on puisse atteindre la vérité en partant de l’expérience concrète d’un fait spécifique dont nous pouvons assumer, après l’avoir constaté à plusieurs reprises, qu’il se répétera toujours. L’exemple d’un coucher de soleil est parfait pour comprendre l’induction : nous l’avons constaté une fois, nous le constatons tous les jours, et même si nous ne savons pas s’il se reproduit ra à l’infini car nous ne pouvons pas nous projeter dans l’infini, nous pouvons assumer, sans trop de risques, que ce coucher de soleil se produira toujours. Descartes, lui, procède au contraire par déduction, méthode qui à partir du concept abstrait le plus général et universel prétend pouvoir en tirer toutes les vérités spécifiques.

Si nous suivons ce processus déductif en ordre parfait, nous ne saurions nous tromper, prétend Descartes, car l’inférence des relatifs à partir des absolus - le cas de figure du syllogisme « tous les hommes pensent, Socrate est un homme, donc Socrate pense » - « ne saurait être mal faite par l’entendement le moins capable de raisonner » !

Voici donc, nous dit-il, les bases de la science nouvelle faite « des règles faciles et certaines (grâce) auxquelles tous ceux qui les observent exactement ne supposeront jamais vrai ce qui est faux et parviendront (. . .) à la connaissance vraie de tout ce qu’ils peuvent atteindre ». Dans le Discours sur la méthode, Descartes s’extasie devant « ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles dont les géomètres ont coutume de se servir pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations, (qui) m’avaient donné occasion de m’imaginer, que toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes s’entresuivent en même façon et que, pourvu seulement qu’on s’abstienne d’en recevoir aucune pour vraie qui ne le soit, et qu’on garde toujours l’ordre qu’il faut pour les déduire les unes des autres, il n’y en peut avoir de si éloignées auxquelles enfin on ne parvienne, ni de si cachées qu’on ne les découvre ».

Grave problème de la démarche déductivo-logique : elle ne permet pas de découvrir ou de créer quelque chose de fondamentalement nouveau mais se contente, comme Descartes le reproche lui-même aux syllogismes aristotéliciens dans Les principes, de n’être qu’une « dialectique qui enseigne les moyens de faire entendre à autrui les choses qu’on sait » déjà ! Si les évidences cartésiennes ne sont que les pierres angulaires d’un système axiomatique donné, comment donc passer d’un système à un autre, plus avancé ? Or, en examinant l’histoire de l’univers et de la société humaine, ne voit-on pas que leur existence est dominée par des transformations, impliquant souvent de véritables révolutions axiomatiques ? Face à ces révolutions, ni la démarche inductive ni la déductive ne nous sont d’aucun secours. Seule la pensée créatrice qui procède par hypothèses nous permet de comprendre et de provoquer ce type de transformations. Ne tenant pas compte de la créativité, le cartésien est condamné à raser les murs de sa prison axiomatique, un peu comme le poisson rouge finit par connaître tous les recoins de son bocal mais est parfaitement incapable d’en sortir.

La métaphysique cartésienne

Après avoir posé les règles de sa méthode logico-déductive, Descartes s’attaque à la métaphysique. Dans Le discours de la méthode (1637), Les méditations métaphysiques et Les principes philosophiques (1644), il tente d’élaborer une ontologie qui expliquerait Dieu et sa création, l’univers physique, comme un tout cohérent en y abordant à la fois les problèmes philosophiques et scientifiques. Le discours de la méthode est composé d’un premier essai philosophico-biographique suivi des trois traités scientifiques, censés contenir les principales découvertes scientifiques de Descartes, La dioptrique (les lois de la réfraction de la lumière), Les météores (les réflexions sur la nature de l’arc-en-ciel) et La géométrie (les découvertes fondatrices de la géométrie analytique). Dans Les principes de la philosophie, version scolastique des Méditations métaphysiques rédigée par Descartes dans l’espoir devoir les Jésuites l’adopter comme manuel de philosophie dans leurs écoles, la première partie est consacrée aux Principes de la connaissance humaine. Trois autres parties, Des principes des choses matérielles, Le monde visible et La terre, y font suite, où Descartes tente d’appliquer sa méthode à la compréhension des phénomènes physiques.

Dans ces ouvrages apparaissent, de façon brutale, toutes les erreurs de Descartes, notamment lorsqu’à l’aide de sa mathématique universelle, il tente d’appréhender les phénomènes de l’univers physique. Les axiomes de base de sa méthode déductive, ces évidences qui devaient constituer le parcours sans faute vers la vérité, s’avèrent incapables d’expliquer la nature de l’univers physique. C’est donc qu’ils sont faux ! Les aberrations de Descartes concernant le mouvement, l’astronomie, le corps humain ou l’espace-temps sont énormes et restent là, comme de véritables monuments historiques témoignant du caractère erroné de sa méthode. Il a certes commis de graves erreurs, diront certains, mais tous les grands savants en ont faites. Il a aussi fait de grandes découvertes. Nous reviendrons plus tard sur ces découvertes dont certaines évoquent étrangement des emprunts à quelques savants contemporains ... Leibniz et d’autres n’ont d’ailleurs pas hésité à accuser Descartes de plagiat.

C’est dans Le discours de la méthode que Descartes aborde pour la première fois son concept du « Cogito ergo sum » : le fameux « Je pense donc je suis ». Comment a-t-il découvert cette première évidence ? En utilisant, nous confie-t-il, la méthode du « doute méthodique », un procédé analytique par lequel l’on doute de tout ce que l’on croit savoir jusqu’à arriver à des connaissances tout à fait certaines. Pourquoi douter de tout ? Eh bien parce que les connaissances transmises par les sens peuvent être trompeuses, tout comme celles qui proviennent de notre propre intellect ; après tout, ne faisons-nous pas de songes tout à fait trompeurs sur la réalité ? En suivant ce procédé, Descartes réalise qu’il peut tout remettre en question, tout sauf son existence et le fait même de penser. Car même s’il s’apercevait que tout ce qu’il pense est faux, il n’en reste pas moins qu’il pense et que, ce faisant, il existe. De là, il tire cette première conclusion :

Je pense donc je suis.

Fort de cette première évidence, Descartes en infère une deuxième : celle de la différence entre la nature de l’âme et celle du corps. Ayant supposé qu’on pourrait considérer tout ce dont nous pouvons douter comme étant faux, le philosophe conclut que seule notre pensée est, ou existe, véritablement. Ce « sophisme », dénoncé par Leibniz, car le fait de douter de quelque chose n’implique en rien que celle-ci soit fausse, amène Descartes à déclarer la supériorité absolue de la pensée en la séparant radicalement du corps. Partant de là, Descartes affirme que :

Puisqu’il n’y a rien hors de notre pensée qui soit véritablement ou qui existe, nous connaissons manifestement que, pour être, nous n’avons pas besoin d’extension, de figure, d’être en aucun lieu, ni d’aucune autre telle chose qu’on peut attribuer au corps et que nous sommes par cela seul que nous pensons, (...) que la notion que nous avons de notre âme ou de notre pensée précède celle que nous avons du corps, et qu’elle est plus certaine, vu que nous doutons encore qu’il y ait au monde aucun corps et que nous savons certainement que nous pensons.

On le voit, Descartes aboutit ici à un véritable extrémisme spirituel, car prétendre que pour être, nous n’avons pas besoin de quoi que ce soit qu’on puisse attribuer au corps revient pratiquement à attribuer aux hommes une nature divine. Descartes n’arrivera jamais, par la suite, à rétablir un lien cohérent entre ces deux domaines de l’âme et du corps.

Dieu, l’infini et les Causes finales

Ayant ainsi institué la nature de l’âme humaine, Descartes aborde ensuite la nature de Dieu. Soulignons à ce stade, pour ne pas choquer les mentalités plutôt laïques, que les problèmes que Descartes pose ici en termes religieux peuvent tout aussi bien être posés de façon philosophique sans nuire à l’essentiel des arguments. Cause première de tout ce qui est, sans connaître la nature de Dieu, nous dit Descartes, nous ne pouvons rien comprendre aux choses créées. Pour prouver l’existence de Dieu, il s’appuie sur la preuve « ontologique » dont l’essentiel de l’argument est le suivant : d’où nous vient l’idée de l’existence d’un être plus parfait que nous, l’idée de Dieu ? Cette idée ne peut venir ni du néant, ni de nous-mêmes, car rien qui soit plus parfait ne peut venir du moins parfait. Elle ne peut donc venir que de Dieu lui-même. Mais, comment prouver son existence ? La preuve ontologique fait alors appel à un argument de la déduction logique et dit que puisque la toute perfection de Dieu est supposée, il ne se peut pas que l’existence, un attribut de la perfection, n’appartienne pas à son essence.

Jusque-là rien que de très conventionnel dans la tradition chrétienne. Les problèmes graves de la métaphysique cartésienne apparaissent avec sa conception de Dieu et la relation qu’il établit entre Dieu et les êtres humains. Le Dieu « fainéant » de Descartes, qui a créé une fois pour toutes, s’arrêtant après avoir mis le monde en mouvement, engendre des paradoxes insolubles. Comment peut-il, par exemple, être omnipuissant et omniscient si, ayant cessé de créer, il ne peut plus intervenir ni connaître ce qui arrive dans l’ordre de sa Création ? Ce Dieu serait donc un impuissant ! Le Dieu de Descartes est aussi confronté à tous les problèmes du »Deus ex machina » de Newton : la friction qui s’opère au cours de tous mouvements provoquera tôt ou tard l’arrêt total de l’univers physique. Que fera Dieu alors ? Redescendra-t-il sur terre, tel un horloger, pour remonter sa mécanique universelle, comme le suppose Newton ?

Les problèmes continuent lorsque Descartes définit la différence de nature entre Dieu, Infini, et les êtres humains, mortels. De cette différence qui est, bien entendu, réelle, Descartes tire la conclusion totalement erronée qu’elle interdirait aux êtres humains tout approche de sa nature infinie :

(...) nous ne nous embarrasserons jamais dans les disputes de l’infini ; d’autant qu’il serait ridicule que nous, qui sommes finis, entreprissions d’en déterminer quelque chose et par ce moyen le supposer fini en tâchant de le comprendre (...) Nous ne nous soucierons pas de répondre à ceux qui demandent si la moitié d’une ligne infinie est infinie, ni si le nombre infini est pair ou non pair et d’autres choses semblables.

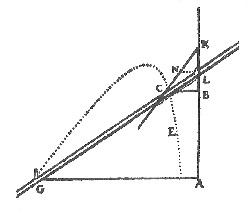

Son refus de s’intéresser à l’infini le mettra d’ailleurs en dehors du principal débat scientifique du siècle : celui qui aboutira à la découverte par Leibniz du calcul intégral et différentiel. A la notion d’infini, il substitue celle de « l’indéfini » : lorsqu’on aura l’impression que quelque chose n’a pas de limite, dit-il, on ne dira pas qu’elle est infinie mais seulement « indéfinie ». (Fig. 3)

Descartes interdit ensuite aux hommes de tenter de comprendre les causes finales recherchées par Dieu dans la Création : « Nous ne nous arrêterons pas aussi à examiner les fins que Dieu s’est proposées en créant le monde, et nous rejetterons entièrement de notre philosophie la recherche des causes finales : car nous ne devons pas tant présumer de nous-mêmes que de croire que Dieu nous ait voulu faire part de ses conseils ; mais le considérant comme l’auteur de toutes choses, nous tâcherons seulement de trouver, par la faculté de raisonner qu’il a mise en nous, comment celles que nous apercevons par l’entremise de nos sens ont pu être produites ; et nous serons assurés, par ceux de ses attributs dont il a voulu que nous ayons quelque connaissance, que ce que nous aurons une fois aperçu clairement et distinctement appartenir à la nature de ces choses, a la perfection d’être vrai. » Sous forme théologique, ce débat est très important, entre autre, pour la compréhension de l’univers physique.

La conséquence de ces interdits est très grave, car ils portent sur l’essence même de la nature de Dieu et sur la relation qui existe entre Dieu et l’ensemble de la Création, entre Dieu et les hommes. D’un côté, il y a Dieu, l’Absolu ou Cause transcendante comme préfèrent l’appeler les philosophes, principe spirituel qui engendre tout ce qui est et qui participe de la matière. Platon dira dans Le phédon que c’est par les idées que Dieu manifeste sa bonté et crée tout ce qui est. De l’autre côté, il y a une Création qui, tout en participant de la matière, reflète généralement la Cause spirituelle qui l’a conçue ; et puis les hommes, d’autant plus proches de cette Cause qu’ils sont les seuls à pouvoir la comprendre, même si c’est de façon limitée.

Mais quoi ! Ce que Descartes veut justement interdire aux hommes, c’est de tenter de comprendre le modèle parfait dont ils sont l’image vivante ! En lui refusant toute véritable connaissance de la nature de Dieu et de la façon dont il créé, Descartes interdit à l’homme de découvrir ce en quoi il est fait à son image : sa pensée créatrice et sa capacité, en tant qu’image vivante de Dieu, à transformer le monde, devenant même, comme le disait Abélard, le « petit aide » de Dieu dans un processus de création éternelle. Ne pouvant pas connaître les pouvoirs créateurs de Dieu, le cartésien ne peut pas davantage concevoir comment ils s’inscrivent au cœur même de toute la Création, univers inorganique et organique - au contraire du leibnizien qui fait de la manifestation de ces pouvoirs, dans les transformations qu’ils opèrent, l’objet même de son étude.

En ce qui concerne la recherche scientifique, l’interdit cartésien sur les « causes finales » bloque la voie à la plus féconde des méthodes de recherche sur la nature des choses. En effet, c’est la connaissance du but recherché par le créateur - que ce soit Dieu ou les hommes - en tant que ce but définit les moyens utilisés pour l’atteindre, qui permet de comprendre aisément chaque étape du processus de la création d’une chose. Le cartésien est, lui, condamné à ne pouvoir aller, dans sa recherche des causes, au-delà des causes efficientes, immédiates, qui provoquent et précèdent les événements. Or, la découverte de l’Amérique a-t-elle été provoquée par les bateaux de Christophe Colomb, les hommes qui se trouvaient à bord et les vents qui les ont poussés ? N’est-ce pas plutôt l’idée, le projet lancé par un groupe de savants et de navigateurs - Nicolas de Cuse, Christophe Colomb, Toscanelli et Henri le Navigateur - qui a donné l’impulsion engendrant les hypothèses, les découvertes et les techniques qui aboutirent enfin à la découverte de l’Amérique ? Est-ce les tirs de canon qui furent à l’origine de la prise d’un château fort, ou n’est-ce pas plutôt le plan conçu et mis en avant par le général qui déploya troupes et armes de façon à obtenir la victoire ? Dans la première hypothèse, on se cantonne à connaître les « causes efficientes » ayant directement provoqué la chute physique du château. On tentera à partir de là, avec grande difficulté, de remonter au plan qui a disposé les choses pour aboutir à cet effet.

Dans la deuxième approche, celle des « causes finales, la connaissance du but recherché par le général, de son hypothèse, nous permettra bien plus facilement de dérouler tous les aspects de la mise en application du plan aboutissant à la prise du château. Nous verrons la beauté et la supériorité de cette méthode dans l’approche utilisée par Fermat pour appréhender la nature de la réfraction de la lumière là où Descartes, en procédant par une mécanique percussive de causes efficientes, s’avéra absolument incapable de trouver une solution adéquate au problème. Est-ce à dire que les causes efficientes sont inutiles pour connaître la physique ? Non. Dans La monadologie, Leibniz définit clairement le domaine qui correspond à chacune de ces « causes ». Les « âmes », comme dit Leibniz en parlant des essences intellectives, « agissent selon les lois des causes finales (...) Les corps agissent selon les lois des causes efficientes ou des mouvements. Et les deux règnes, celui des causes efficientes et celui des causes finales, sont harmoniques entre eux ».

La matière élevée au statut d’Absolu

Croyant avoir « prouvé »l’existence de Dieu, Descartes tente d’expliquer le lien, la médiation, entre Dieu et l’univers matériel. Pour cela il fait appel à la notion de « substance » dont il nous dit qu’elle peut être attribuée à Dieu comme aux choses créées, pas tout à fait dans le même sens, cependant, car en Dieu tout est parfait. Une « substance » est une chose n’ayant besoin que d’elle-même pour exister, à l’inverse des « attributs » dont l’existence vient du fait qu’ils sont les attributs de quelque substance. De ces substances, Descartes en voit deux primordiales auxquelles on peut réduire toutes les existences : une substance attribuée aux choses immatérielles, à l’âme, et une autre attribuée aux choses matérielles, au corps. Ces substances ne peuvent pas être appréhendées directement, néanmoins, car ce sont des principes totalement abstraits. On les connaît uniquement à travers leurs attributs principaux dont les autres découlent : celui de l’âme est la pensée, celui du corps, l’étendue dont la nature est définie par la longueur, la largeur et la profondeur.

Ainsi, après nous avoir « prouvé » par le « cogito » la supériorité de la pensée sur tout ce qui relève du corps et des sens, au point que rien d’autre que la pensée ne puisse avoir de réalité ni même d’existence vraie, Descartes réifie soudain, sans la moindre gêne, le domaine des choses corporelles au niveau d’un absolu relatif leur substance - au même titre que la substance immatérielle ! Nous voici donc avec nos deux grand principes, celui du Un spirituel et unité, et celui du multiple matériel et composé, côte à côte, avec le même statut de substance. L’antinomie est intacte et les paradoxes nous attendent aux coins de toutes les rues. Nous sommes au cœur du dualisme cartésien.

La physique de Descartes

Après nous avoir présenté une substance intellectuelle abstraite et sans vie, Descartes va maintenant nous proposer une matière homogène, neutre et sans intelligence, dont l’étendue - une sorte de tout continu - constitue la nature commune des corps. Nous nous trouvons face à un curieux mélange d’idées grecques anciennes, de croyances scolastiques et de quelques éléments de modernité où il décrit cette matière comme indéfiniment divisible, un chaos primordial emplissant l’univers et composant tout ce qui est. Cette matière contient les trois éléments : le feu, l’air et la terre. Le feu est la matière la plus subtile, dont les parties sont les plus agitées et que Descartes apparente au Soleil et aux astres ; c’est elle qui nous transmettrait la lumière. L’air, moins subtil, serait composé de parties un peu plus grandes que le feu dont les angles seraient arrondis comme des grains de sable. La terre, enfin, correspond aux corps solides ; elle est la seule que nous puissions saisir avec nos sens.

Grâce aux lois que Dieu a imprimées à l’univers lors de la Création, en particulier à la conservation du mouvement, cette matière informe entre dans un processus d’organisation d’elle-même. A ce stade-ci, nous explique Descartes, ce sont seulement les lois de l’univers créées par Dieu et non plus Dieu lui-même - qui contribuent au perfectionnement du monde. La nature de ces lois est matérielle et mécanique : grâce au mouvement, les éléments de matière se poussent et se repoussent les uns les autres, tantôt déplacés, tantôt reprenant la place des autres, ici se divisant, là s’unissant, au sein d’un univers plein où les mouvements se propagent de proche en proche à travers le tout.

Descartes se distancie des théories « créationnistes »car il considère que l’univers est devenu ce qu’il est grâce à un long processus de travail de la matière sur elle-même, et non aux six jours de la Création. Ce qu’il substitue au créationnisme cependant pose problème : en réduisant l’univers physique à des causes mécaniques, il bannit tout ce qui est de l’ordre de la transcendance et viole l’esprit d’une religion qui prétend donner une explication cohérente de Dieu et de tout ce qui est. En effet, si nous sommes faits à l’image du Créateur, tout dans l’univers, chaque chose et chaque créature, doit nécessairement refléter de façon réduite et à son niveau sa créativité et son intelligence. Ici, se pose le problème des causes finales, que nous aborderons plus loin.

Les problèmes de la mécanique cartésienne sont, par ailleurs, multiples. En partant d’une matière neutre et inerte à laquelle Dieu imprime ensuite un mouvement, Descartes affirme que le mouvement n’est pas intrinsèque à la matière. Ceci amène un paradoxe supplémentaire à ceux auxquels nous sommes déjà confrontés : au dualisme esprit-matière il faudrait maintenant rajouter le mouvement comme troisième élément. De plus, on peut se demander comment le mouvement peut se conserver dans un univers où Dieu aurait créé le monde et son mouvement une fois pour toutes, allant ensuite se coucher. En effet, du fait que tout mouvement provoque une déperdition d’énergie à cause des effets usure et de friction, ce monde irait tout naturellement vers sa mort, à moins que quelque chose ne vienne de l’extérieur compenser les pertes d’énergie. Descartes tente de répondre à ces difficultés en établissant que la quantité de mouvement est une constante dans la nature, ce que Leibniz démontrera comme étant absolument faux.

En ce qui concerne l’espace, Descartes paraît, une fois encore, se situer aux antipodes des empiristes. Pour lui, l’espace est plein de matière alors que ces derniers le conçoivent comme un vide dans lequel Si agitent des particules élémentaires dures et indivisibles constituant tout ce qui est. Cette différence n’est toutefois qu’apparente car, dans un cas comme dans l’autre se trouve affirmée la primauté de l’étendue ou de la matière comme réalité de l’univers physique. C’est par là que Descartes rejoint les matérialistes et les empiristes. Comme pour ces derniers, tous les phénomènes physiques de l’espace-temps cartésien se limitent à ceux que l’on peut expliquer par les trois dimensions - longueur’ profondeur et largeur - et par l’existence des figures et du mouvement. Nous serions donc dans un espace-temps réductible à des lignes, que l’on pourrait déterminer à l’aide de l’algèbre et des mathématiques linéaires, l’espace des coordonnées et de l’analyse géométrique cartésiennes. Cet univers-là n’a cependant rien à voir avec l’univers physique réel.

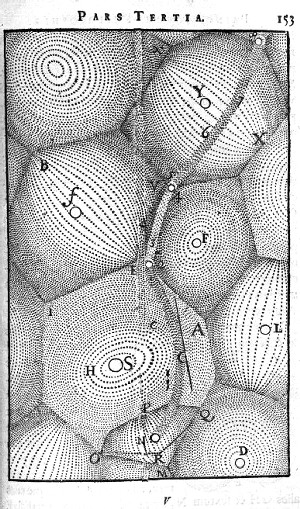

On peut déjà s’en rendre compte avec la cosmogonie cartésienne. Selon Descartes, tout mouvement des particules dans cet univers plein engendre progressivement des tourbillons au centre desquels se trouvent le Soleil et les astres ainsi que d’autres vortex, moins importants, dont les centres sont occupés par les planètes (Fig. 4).

Descartes tente, quoique bien pauvrement, de donner une autre explication à l’hypothèse de Kepler établissant l’attraction exercée par le Soleil sur les planètes tournant autour de lui. Ce dernier avait ainsi pressenti la nécessité d’une force de type électromagnétique dont le Soleil serait la source. La méthode de travail de Kepler était cependant aux antipodes de celle de Descartes. Kepler avait conçu I’hypothèse d’une « harmonie du monde » héliocentrique suivant les proportions définies par 11 emboîtement des solides platoniciens. Partant ainsi d’une hypothèse géométrique correspondant à la réalité physique de l’univers, il découvrit les trois lois fondamentales de l’astronomie.

Au-delà cette approche géométrique le conduisit au seuil de la conception relativiste d’un espace-temps défini non pas par des phénomènes de mouvement ou de force, mais de courbure. Descartes part au contraire, dans sa tentative, d’un espace-temps défini uniquement par l’étendue et le mouvement et cherche, en rejetant toute forme d’action à distance ou de magnétisme, donner une explication « mécanique ».

Sa conception d’une matière totalement subtile remplissant tout l’univers et d’un mouvement engendrant des tourbillons ne correspond cependant pas, elle, à la réalité physique de l’univers et aboutit donc à de véritables aberrations. A l’époque où Kepler avait déjà donné les valeurs exactes des orbites elliptiques des planètes dont le Soleil occupe l’un des foyers, Descartes nous décrit, dans Le Monde Visible (Les Principes Philosophiques) des planètes évoluant dans des orbites circulaires déformées autour d’un centre qui est le Soleil. Pire encore, les planètes ne tournent pas autour du Soleil ; elles ne bougent pas mais sont, nous dit-il, portées par la matière fluide du ciel qui tourne : « estant environnées de toutes parts de cette matière du Ciel, elles ont dû nécessairement suivre son cours : ainsi que nous voyons tous les jours que les bateaux, et les autres divers corps qui flottent dans l’eau ( ... ) suivent le cours de l’eau dans laquelle ils sont, quand il n’y a rien d’ailleurs qui les en empesche ».

Leibniz ou la victoire de la dialectique

Comment être sûr que cette méthode cartésienne n’est vraiment pas fructueuse ? Comment juger de toute forme de connaissance si ce n’est en examinant si elle nous permet de maîtriser les phénomènes du monde physique ?

Beaucoup de théories de Descartes se sont révélées totalement fausses, voire même délirantes. Il est vrai qu’à Ulm, les songes qui le lancèrent sur la voie de la philosophie « nouvelle » l’incitaient à développer l’imagination poétique, car il la considérait plus féconde pour la recherche que la philosophie elle- même. Ceci est exact, à condition que la poésie soit rigoureuse et cohérente avec les lois de l’univers physique, sinon, l’imagination devient du délire, notamment lorsqu’on est enfermé dans un poêle plusieurs jours durant...

C’est Leibniz (1646-1716) (Fig. 5), le grand savant allemand, qui nous fournit le point de vue plus avancé à partir duquel tous les problèmes de Descartes apparaissent au grand jour. Rejetant les hypothèses du Un, absolument un (les universaux abstraits et sans vie des évidences cartésiennes), et du Multiple absolument multiple (les particules solides indivisibles sur lesquelles, selon les empiristes, est bâti l’univers), que nous avons esquissées au début de ce texte, Leibniz nous en propose une autre, beaucoup plus proche de la réalité.

Nous nous sommes inscrits en faux contre l’idée que Descartes serait le premier des philosophes chrétiens à réfléchir sur les lois de l’univers physique et sur son évolution. Les conceptions de Leibniz, presqu’un contemporain, montrent en effet toute l’absurdité de cette idée. Le fait même d’être chrétien pousse Leibniz à vouloir comprendre toutes les beautés et la perfection des lois imprimées par Dieu à sa Création. En cela, Leibniz est un homme de la Renaissance : il n’établit pas de dichotomie entre foi et raison, entre science et religion et, de la même façon, il évite l’antinomie esprit-matière.

Comment surmonte-t-il les paradoxes du Un et du Multiple ? Dans La monadologie, l’ouvrage où il aborde les questions épistémologiques de la façon la plus générale et la plus rigoureuse, ainsi que dans d’autres écrits, Leibniz établit que ces deux domaines - ceux de l’âme et du corps bien que fondamentalement différents, sont gouvernés de façon cohérente et mis en relation par les lois de l’harmonie préétablie de Dieu, de telle sorte que tout ce qui est - de l’infiniment grand à l’infiniment petit - participe d’une façon ou d’une autre de l’âme et du corps.

Quelle est l’hypothèse leibnizienne, l’axiomatique qui sous-tend sa compréhension de l’univers ? Au cœur de cette harmonie préétablie, on trouve un processus de transformation constante où l’Un, existant et bien vivant, à l’image du Un Absolu, joue son rôle de transcendance en cohérence avec le domaine de la matière. A la vision analytique d’un Descartes qui décortique en composantes essentielles, Leibniz oppose une conception dynamique de l’univers et une dialectique de transformation, où esprit et matière, entrelacés à travers tout le spectre de la Création, jouent chacun leur rôle : l’esprit, celui de cause transcendante engendrant et donnant une direction intelligente aux transformations ; la matière, celui de cause efficiente, fournissant le support sans lequel cette cause transcendante ne pourrait même pas être.

Leibniz ne rejette pas l’idée qu’a Descartes de chercher les éléments les plus simples qui fondent l’univers, il rejette seulement les « évidences » et les « substances » cartésiennes - une âme abstraite et une étendue de matière, genres d’absolus purement mathématiques qui n’atteignent en rien l’essence de l’être.

Pour Leibniz, il y a aussi des substances simples, les monades ou essences des choses qui relèvent du domaine de l’intelligible. Dans La monadologie, donnant un exemple de ces monades qu’on ne peut comprendre qu’avec la Raison et s’attaquant également à la conception cartésienne d’homme-machine, Leibniz affirme que la perception ne peut être connue par ses causes mécaniques. Imaginons un cerveau géant qui produirait de la pensée, de la perception et de la sensation. Le fait de pouvoir y pénétrer ne nous apprendrait rien sur la perception et nous nous tromperions en croyant qu’étant à l’intérieur et pouvant davantage visualiser la façon dont ses parties et figures agissent les unes sur les autres, cela nous rapprocherait de la nature de la perception. Cette nature n’est nullement à trouver dans la machine, où l’on « ne voit pas » l’idée qui organise son fonctionnement, elle ne peut être trouvée que grâce à l’activité créatrice de notre cerveau.

A l’opposé des absolus cartésiens, ces monades ne sont pas les fondements sans vie d’un système axiomatique fixe et donné pour toujours. A l’image de cet Absolu ou Cause transcendante dont les idées engendrent ce qui est, les monades sont des essences intellectives qui ordonnent et transforment l’univers matériel. Les monades ne sont pas des principes abstraits ou figés, car la transformation (ou perfectionnement constant) fait partie de leur essence. Ce sont donc elles qui, grâce à ces transformations, engendrent, donnent vie, direction et harmonie à tout ce qui est. Ces monades existent cependant dans une relation harmonieuse avec les composites, les corps, le tout étant organisé de façon cohérente par l’harmonie préétablie de Dieu, à travers toute l’échelle de la Création.

Essayons d’imaginer, pendant un instant, cet univers que nous propose Leibniz : il est plein, rempli des monades et de leurs composites, caractérisé par un processus constant de transformation intelligente à tous les niveaux. Rien donc n’est de nature homogène, lisse ou linéaire comme le prétend Descartes avec sa notion d’étendue, sorte de « tout continu » qui se prolonge tel « dans le lait la blancheur » comme le dira Leibniz, pour qui l’étendue est relative car elle peut être décomposée. En regardant dans un microscope, Leibniz s’aperçut, au contraire, que plus on va dans l’infiniment petit, plus le niveau de « singularités », de « monades » et de leurs composites augmente. Le fait aussi que la transformation soit axiomatique à son système fait qu’il n’y a plus de dichotomie entre espace, matière et temps. Dans un univers plein, fait de processus de transformation intelligents, les lois de la transformation transcendent et déterminent toutes les caractéristiques élémentaires de l’espace-temps. La caractéristique essentielle de l’univers que nous propose Leibniz est donc, du macrocosme au microcosme, sa non-linéarité, un univers irréductible à des composantes linéaires, algébriques et à des figures évoluant dans un espace tridimensionnel, comme le souhaiterait Descartes.

C’est sa conception de Dieu qui permet à Leibniz d’éviter les paradoxes du Un et du Multiple. En effet, si l’on admet un Dieu émasculé, dont en plus nous ne pouvons pas connaître les Causes finales, l’homme en est réduit à la compréhension du seul domaine des causes mécaniques et de la matière. Au Dieu « fainéant » de Descartes qui se serait couché après avoir tout créé, Leibniz oppose un Dieu bien vivant, animateur éternel de cet automate géant, vivant lui aussi, qu’est l’univers et dont toutes les composantes sont à son image. Dieu ne s’arrête jamais de créer et crée par fulgurations continuelles.

Rien en Dieu n’est arbitraire, il n’a pas créé telle chose à la place de laquelle il aurait pu créer telle autre s’il l’avait simplement voulu. Tout a donc une raison suffisante pour être. Dieu, qui est Perfection, a aussi construit le monde avec intelligence. C’est pourquoi tout dans l’univers emprunte le chemin le plus court, le chemin de la moindre action.

A l’opposé de Descartes pour qui l’homme est incapable d’approcher la nature de Dieu, pour Leibniz, l’homme, fait à l’image de Dieu, est la seule créature de l’univers capable de la comprendre, même si c’est, bien sûr, de façon approximative. Leibniz conseille d’ailleurs vivement aux hommes de tenter de comprendre les Causes finales, les Raisons pour lesquelles Dieu a créé d’une façon plutôt que d’une autre. Cette méthode est celle qui, selon lui, s’avère la plus féconde pour comprendre les lois de l’univers physique, car elle cherche à comprendre comment les voies de la pensée divines se sont appliquées à la transformation de la matière. Nous voici donc avec une métaphysique qui permet effectivement de passer de façon cohérente du Dieu absolu à la compréhension des lois physiques de l’univers.

Mais qu’est-ce qui nous donne accès à cet univers non-linéaire : la déduction logique qui se cantonne à un bocal axiomatique donné, ou l’induction qui, le nez collé au sensible, tente ensuite de généraliser à tous les cas de figure ? En fait, ce que nous voulons appréhender dans un tel univers, ce sont les lois qui gouvernent les transformations successives qui en constituent l’essence. Ainsi, l’hypothèse est la seule forme de pensée capable de découvrir les principes nouveaux qui transcendent des systèmes axiomatiques dont les axiomes apparaissent limités ou faux. Le principe de découverte implicite à l’hypothèse est la seule forme de pensée cohérente avec la réalité de l’univers physique. Au doute analytique de Descartes, Leibniz oppose donc une approche de la vérité par formation d’hypothèses. On arrive à la réalité, non pas en la décortiquant, comme si on pouvait comprendre la vie en disséquant un cadavre, mais en élaborant des hypothèses qui s’avèrent vraies ou fausses dans une réalité dont le mouvement est l’essence même.

Les Causes finales en physique

Les critiques de Leibniz contre le système de Descartes sont nombreuses dans ses écrits. Très actif en France, pays où, après avoir étudié les découvertes de Pascal, il créa son admirable calcul, Leibniz ne pouvait pas ne pas s’attaquer à l’hégémonie intellectuelle de la pensée cartésienne.

Leibniz rejette la fixation anale de Descartes sur la possibilité de trouver une méthode nous délivrant de toute erreur : pour lui, il y aura toujours des erreurs, provoquées ne serait-ce que par la fatigue ou l’inattention. De même, Leibniz s’attaque de façon répétée au doute méthodique et montre qu’il ne s’agit pas d’une méthode permettant d’arriver à la vérité, préférant parler, quant à lui, des degrés d’assentiment ou de réserve que chaque chose mérite. Pour ce qui est des « évidences » cartésiennes, Leibniz demande à plusieurs reprises qu’elles soient, elles aussi, soumises à la démonstration, n’étant pas exemptes de préjugés axiomatiques.

De nombreuses hypothèses élaborées par Descartes se sont révélées fausses. Afin de démontrer la supériorité de l’approche leibnizienne sur la sienne, nous nous pencherons ici sur deux d’entre elles, celles qui concernent la conservation du mouvement et celle par laquelle il prétend avoir découvert les lois de la réfraction de la lumière.

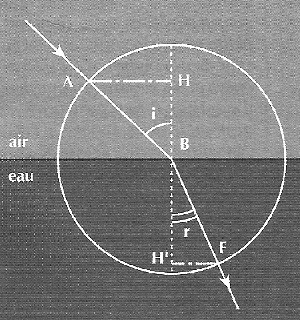

Ces deux problèmes posent toute l’importance des Causes finales dans la recherche scientifique. Lorsque l’on examine un problème comme celui des lois de la réfraction d’un rayon de lumière qui pénètre dans l’eau, ou dans tout autre milieu plus ou moins dense, quelle méthode suivons nous ? Nous attaquons-nous d’abord à la nature physique de la lumière, de l’air et de l’eau et des relations entre elles ? Nous serions alors dans le cas de celui qui, dans le cerveau géant, veut comprendre la perception à travers les causes mécaniques.

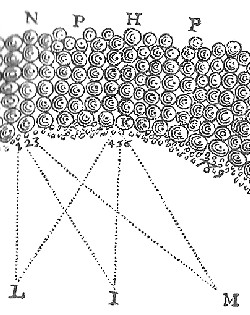

Il y a une manière bien plus belle de résoudre le problème. Dieu a créé le meilleur de tous les mondes possibles, selon Leibniz, un monde qui partout agit de façon intelligente. Rien, nous dit-il, ne se passe dans cet univers sans qu’il y ait une raison suffisante et tout ce qui est emprunte, dans son existence, les chemins les plus courts, les plus efficaces. On part alors du principe que la lumière suit dans ses déplacements les chemins de la moindre action. C’est en appliquant cette méthode que le savant hollandais Snellius et Pierre de Fermat (considéré par Pascal comme le plus grand mathématicien de son époque) ont découvert les lois de la réfraction de la lumière. Fermat, Leibniz et d’autres étaient d’ailleurs persuadés que Descartes avait plagié Snellius, ce dernier lui ayant fait part, peu avant mourir, de sa découverte de 1625.

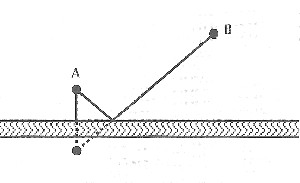

Pour leur découverte, Snellius et Fermat se sont inspirés de la solution permettant de résoudre le problème de l’angle de réflexion de la lumière, connue de longue date. En partant de l’hypothèse que la lumière emprunte toujours les chemins les plus courts, des savants avaient découvert que les angles d’incidence et de réflexion d’un rayon lumineux sur une surface sont égaux.

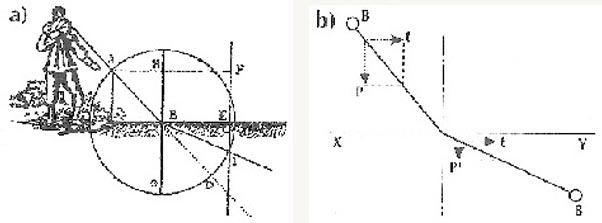

On peut poser le problème en le supposant identique à celui d’un cavalier qui veut rentrer chez lui, mais doit auparavant abreuver son cheval à la rivière (Fig. 6).

Quel sera pour lui le plus court chemin à emprunter pour regagner sa maison après avoir abreuvé son cheval ? Dans ce cas, c’est celui de la ligne droite : si nous projetons le point de départ du cavalier de l’autre côté de la rivière, nous pouvons alors tracer une droite entre ce second point et la destination finale du cavalier, sa maison. Cette droite coupe la rivière à un endroit spécifique qui serait aussi le point où un rayon lumineux se réfléchirait dans la surface pour rejoindre le point d’arrivée.

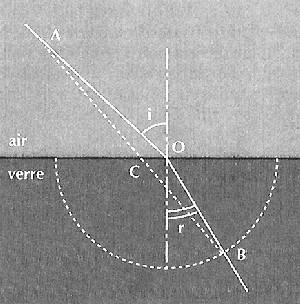

Le problème de la réfraction de la lumière n’est-il pas de même nature ? Ainsi, quel sera le chemin le plus court emprunté par un rayon de lumière pour se déplacer d’abord dans l’air puis dans l’eau, un milieu plus dense ? Comment connaître l’angle de réfraction du rayon lorsqu’il rentrera dans le milieu le plus dense ?

Si nous procédons exactement comme dans le premier problème, en établissant une ligne droite entre le point de départ du rayon lumineux dans l’air et celui d’arrivée, nous nous apercevrons qu’ici la lumière n’aurait pas, en suivant cette ligne droite, emprunté le chemin le plus court : en parcourant le même espace dans l’eau (le milieu le plus dense) que dans l’air, sa progression aurait été plus difficile (Fig. 7).

Fermat élabora l’hypothèse que pour parcourir le plus court chemin, le rayon de lumière restera le maximum de temps dans l’air avant de rentrer dans le verre, car il compense la distance totale plus longue à parcourir en se déplaçant avec moindre effort dans l’air, là où son trajet est le plus long, et en raccourcissant son trajet dans le verre, là où il lui en coûte davantage. Ce n’est pas la moindre distance qui « guide » le rayon, mais le moindre effort. Ayant élaboré son hypothèse, il appliqua tout de suite son nouveau calcul des maxima et minima pour résoudre le problème.

Cette hypothèse remarquable a suscité et continue à susciter d’âpres controverses. Pourquoi ? Dire que la lumière agit selon le principe de la moindre action ne revient-il pas à dire qu’elle diligente intelligemment son parcours ? Il a bien fallu que le rayon de lumière décide à quel moment rentrer dans l’eau, sachant que le deuxième milieu à traverser serait plus dense ! Autrement dit, contrairement aux empiristes pour qui le passé détermine le futur, la lumière agit comme si le point d’arrivée du parcours -le futur - avait déterminé à chaque instant le présent - le parcours choisi pour son déplacement ! Si l’on n’en conclut pas que la lumière soit « intelligente » en tant que telle, nous pourrions adopter une autre solution plus adéquate qui consisterait à dire que l’univers est organisé de la façon la plus parfaite possible, et que toutes les choses qui y participent reflètent, de façon consciente ou non, cette perfection.

Face à cette cohérence de jugement, la manière dont procède Descartes est pour le moins douteuse : il présente des calculs corrects dans sa loi des sinus (Fig. 8), mais la démonstration de sa « découverte » dans sa Dioptrique (1637) va à l’encontre de son propre résultat !

Si l’on examine les graphiques présentés par Descartes lui-même ainsi que ses explications, on s’aperçoit que ce n’est pas par ce raisonnement qu’il a pu arriver à la découverte des lois de la réfraction.

Descartes prétend partir de la nature physique de la lumière pour comprendre la réflexion et la réfraction. La lumière est pour lui un phénomène dont l’origine est la pression exercée sur l’œil par la matière subtile en rotation dans les tourbillons. Le soleil ou d’autres sources de lumière ajoutent à cet effet qui se transmet par pression à travers les couches d’air subtil de l’atmosphère. Toute source de lumière ou de chaleur est pour lui de nature mécanique, la flamme est formée de toutes petites particules invisibles, qui bougent entre elles d’un mouvement très rapide lacérant tout ce qu’elles touchent et provoquant ainsi des effets de lumière et de chaleur.

Partant de cette théorie, Descartes choisit de comparer la réflexion de la lumière au rebond d’une balle sur un mur (Fig. 9).

Il assimile ensuite la réfraction au passage d’un projectile au travers d’une toile tendue, ce qui dans son esprit correspond au passage d’un milieu à indice de réfraction faible à un milieu à indice de réfraction fort (passage de l’air à l’eau). Il arrive alors à des conclusions surprenantes montrant qu’il a dû nécessairement « emprunter » sa loi des sinus à quelqu’un. En effet, Descartes nous dit :

Enfin, dit-il dans La dioptrique, appliquant l’image de la balle au passage du rayon dans l’eau, considérez que, si une balle qui se meut rencontre obliquement la superficie d’un corps liquide, par laquelle elle puisse passer plus ou moins facilement que par celui d’ou elle sort, elle se détourne et change son cours en y entrant : comme, par exemple, si étant en l’air au point A, on la pousse vers B, elle va bien en ligne droite depuis A jusques B, si ce n’est que sa pesanteur ou quelque autre cause particulière l’en empêche ; mais, étant au point B où je suppose qu’elle rencontre la superficie de 1’eau CBE elle se détourne et prend son cours vers I, allant derechef en ligne droite depuis B jusques à I, ainsi qu’il est aisé à vérifier par l’expérience. (Fig. 10a)

Descartes nous explique que le mouvement initial de la balle doit être considéré comme la somme de deux composantes dont rune est parallèle et l’autre perpendiculaire à la toile. La résistance de la toile diminuerait uniquement la composante perpendiculaire laissant l’autre inchangée. Ainsi la balle qui traverse la toile s’écarterait de la normale vers I (Fig. 10b). Or, dans la réalité, le rayon s’écarte de la normale seulement lorsqu’il passe d’un milieu à indice de réfraction plus fort (l’eau) à un plus faible (l’air) à I’inverse de ce que Descartes implique par son « analogie ». Les explications de Descartes sont accompagnées aussi de figures confirmant bel et bien cet écart du rayon de la normale alors qu’il aurait dû s’en rapprocher. Descartes a probablement confondu f effet visuel en trompe-l’œil que produit la réfraction lorsque nous introduisons un bâton dans l’eau - il a l’air de se briser et de projeter son image vers la surface - et celui du phénomène de la réfraction en tant que tel.

Fermat dénoncera la supercherie de Descartes dans l’une de ses lettres :

La démonstration de la réfraction [par Descartes], dira-t-il, me semble un véritable paralogisme premièrement parce que Descartes la fonde sur une comparaison et que la géométrie ne se pique guère de ces figures (...) deuxièmement par ce qu’il suppose que le mouvement de la lumière qui se fait dans l’air et dans les corps rares est plus lent que celui qui se fait dans I’eau et dans les autres corps ce qui semble choquer le sens commun (...)

Leibniz est tout aussi critique dans son Discours de métaphysique :

Il me semble que M. Snellius qui a été le premier à découvrir les lois de la réfraction aurait attendu longtemps avant de les trouver s’il avait essayé de savoir d’abord comment la lumière était formée. Mais il a apparemment suivi la méthode que les anciens avaient employée pour la Catroptique, c’est-à-dire la méthode des causes finales. (...) Ce principe a été appliqué à la réfraction de la façon la plus ingénieuse par M. Snellius d’ abord et ensuite de façon indépendante par M. Fermat. (...) La démonstration du même théorème donnée par M. Descartes, utilisant les causes efficientes, est beaucoup moins satisfaisante. Au moins, nous avons des raisons de penser qu’il n’aurait jamais trouvé le principe par ce moyen s’il ne l’avait pas appris en Hollande auprès de Snellius.

Le mouvement est-il une constante dans l’univers ?

La conservation du mouvement dans l’univers est l’autre question qui relève d’un problème de méthode philosophique et qui démontre toute la fausseté de l’approche cartésienne à la physique. Descartes croyait, nous l’avons dit, qu’avant de rentrer se coucher, Dieu avait mis l’univers en mouvement, mouvement qui se conserverait ad vitam eternam. Cette idée est à la base de la mécanique cartésienne.

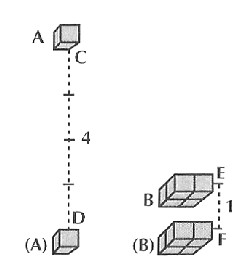

Dans son Discours de métaphysique, Leibniz démontre que ce n’est pas la quantité de mouvement qui se maintient mais la quantité de force. Il prend d’abord deux exemples chers aux mathématiciens de son époque et à Descartes, pour en faire sa démonstration. Prenons d’abord deux corps qui doivent être soulevés : le corps A de 1 kg qui doit être soulevé à une hauteur de 4 mètres et le corps B de 4 kg qui doit être soulevé de 1 mètre. Il faut la même force pour soulever ces deux poids. (Fig. 11)

Prenons maintenant un deuxième exemple. Admettons deux corps qui chutent librement dans un espace vide (donc sans friction, et qui en rebondissant soulèveraient chacun son propre poids jusqu’au point de départ de la chute, comme des pendules qui dans leurs descentes trouvent la force pour remonter au point de départ. Il y aurait d’abord le corps A de 1 kg qui, chutant librement de 4 mètres, prendrait assez de force pour remonter jusqu’au point initial de sa chute, et un autre corps B de 4 kg qui, chutant de 1 mètre, prend assez de force pour remonter jusqu’à son point de départ.

Ces deux exemples, le premier qui pose la question de la force nécessaire pour soulever les poids, et le deuxième qui pose la question de la force nécessaire à ces poids pour se soulever eux-mêmes jusqu’au point de départ de leur chute, sont équivalents. Dans les deux exemples, la force qu’il faut pour soulever les deux poids est la même.

Leibniz choisit cependant ce deuxième exemple car il lui permettra de montrer que si la force pour soulever chacun de ces poids reste la même, ce n’est pas le cas de la quantité de mouvement (masse multipliée par la vitesse). Il y a donc conservation de la force, mais non de la quantité de mouvement.

Leibniz nous explique d’où vient cette différence. Comme Galilée venait de le prouver, du fait de la gravitation, la vitesse d’un corps en chute libre connaît une accélération plus ou moins grande selon l’espace parcouru dans sa chute. Selon Galilée, nous dit-il, la vitesse du corps A de 1 kg qui parcourt 4 mètres sera deux fois celle du corps B de 4 kg qui ne parcourt que 1 mètre. Ainsi, la quantité de mouvement du corps A sera de 1 kg x 2 = 2 kg.m ; celle du corps B de 4 kg x 1 = 4 kg.m.

Non seulement la quantité du mouvement ne reste pas constante, mais voici que Leibniz introduit une conception de « force » dont Descartes n’a pas du tout tenu compte dans son espace-temps, où il n’admettait que l’étendue, le mouvement, les figures et les trois dimensions.

Voici ce que Leibniz conclut lui-même de l’importance de cette découverte dans son Discours de métaphysique :

« La considération de la force, comme étant distincte de la quantité du mouvement, est d’importance en physique et en mécanique non seulement pour trouver les véritables lois de la nature et les principes du mouvement, et même pour corriger quelques mœurs pratiques qui se sont insinuées dans les écrits de certains mathématiciens habiles, mais aussi en métaphysique où elle a son importance pour une meilleure compréhension des principes. Parce que le mouvement, si nous examinons uniquement sa définition précise et formelle, c’est-à-dire, le changement de place, n’est pas quelque chose de réellement absolu, et quand plusieurs corps changent leurs places réciproquement, ce n’est pas possible de déterminer en considérant uniquement les corps en eux-mêmes à qui d’entre eux il faut attribuer le mouvement ou le repos, comme je pourrais le démontrer géométriquement si je voulais m’en arrêter là maintenant. Mais la force, ou la cause immédiate de ces changements, est quelque chose de plus réel et il y a assez de raisons pour l’attribuer à un corps plutôt qu’à un autre, et c’est seulement grâce à ce type d’investigation que nous pourrons déterminer auquel d’entre eux le mouvement peut appartenir. Maintenant, cette force est quelque chose de différent de la taille, de la forme ou du mouvement et l’on peut voir de cette considération que l’on n’épuise pas toute la compréhension d’un corps au moyen de son extension et de ses modifications comme les modernes [Descartes, ndlrl voudraient se persuader eux-mêmes. Nous sommes donc obligés de rétablir certains êtres ou formes qu’ils avaient bannies. Il apparaît de plus en plus clairement que bien que tous les phénomènes particuliers de la nature peuvent être expliqués mathématiquement ou mécaniquement par ceux qui les comprennent, cependant les principes généraux de la nature corporelle ou même de la mécanique sont métaphysiques plutôt que géométriques, et appartiennent à certaines formes ou natures indivisibles qui sont les causes des apparences plutôt qu’aux masses corporelles ou à l’extension. De cette façon nous sommes en mesure de réconcilier la philosophie mécanique des modernes avec la circonspection de ces personnes intelligentes et bien intentionnées qui, avec une certaine raison, craignent que nous soyons en train de nous éloigner de l’Etre immatériel au préjudice de la piété ».

Mathématicien, Descartes le restera toute sa vie. C’est d’ailleurs le seul domaine où personne ne conteste ses contributions : la notation algébrique moderne est de lui et on le crédite d’avoir, avec Pierre de Fermat, posé les bases de l’analyse géométrique, car tous deux auraient reconnu en même temps qu’une équation donnée à deux inconnues peut être considérée comme la détermination d’une courbe plane sur un système de coordonnées (même si ni l’un ni l’autre ne sont les créateurs d’un « système » de coordonnées en tant que tel). Néanmoins, les deux hommes ne cherchaient pas du tout la même chose. Là où Descartes a voulu algébriser, linéariser le langage géométrique, Fermat tente, au contraire, de mieux connaître les propriétés physiques des courbes. Tout à fait étonnant pour un mathématicien dont les prétentions étaient considérables, Descartes ne s’est pas intéressé aux problèmes les plus ardus des mathématiques de son temps. Se refusant à prendre en compte l’infini et donc, la transcendance sur Terre, Descartes fuyait les nombres plus complexes, incommensurables et transcendants. Sa Géométrie exclut les courbes complexes qui ne peuvent trouver place dans le domaine « linéaire » de l’ancienne classification grecque - les spirales, tractrices et autres du même type - car incommensurables. Pour les mêmes raisons, Descartes rejeta la division logarithmique par tons et demi-tons de la gamme musicale, en faveur de la gamme naturelle composée de nombres entiers.

Nous avons maintenant fait le tour de la philosophie de Descartes. Resteà en savoir un peu plus sur l’homme et le rôle qu’il joua dans l’histoire. Voici sans doute l’aspect le plus intéressant de sa vie, mais qu’on connaît le moins. Des recherches approfondies s’imposent dans ce domaine, suivant certaines directions que nous voudrions ici esquisser.

Descartes était-il seulement philosophe comme le prétendent ses biographes, ou a-t-il joué un rôle politique ? Beaucoup d’éléments de sa vie penchent en faveur de la seconde hypothèse, notamment sa présence entre 1619 et 1628, en tant qu’engagé volontaire,dans un certain nombre de théâtresdeguerreoù se jouait, à son époque, le destin de l’Europe. C’est sous prétextede courir le monde afin de mieux connaître les hommes et les cours princières que Descartes s’est retrouvé dans ces conflits aux côtés, prétend-il, des alliés du roi de France.

En 1618, il s’engage dans les armées du prince Maurice de Nassau, en Hollande, en guerre contre l’Espagne mais aussi contre ce qui restait du courant républicaindeGuillaume le Taciturne, regroupé autour d’Oldenbarneveld. Ensuite, il part rejoindre les troupes du duc de Bavière dans un conflit qui oppose l’empereur Ferdinand, le duc de Bavière et d’autres, aux protestants, regroupés autour du roi de Bohème et de l’Electeur palatin. La légende veut que ce soit en observateur que Descartes ait rejoint ces armées. C’est particulièrement faux de ce conflit où Descartes a pleinement combattu aux côtés du parti catholique et de l’empereur. Il y était même tellement engagé qu’après la victoire du duc de Bavière, il poursuivit la lutte en Moravie contre les réduits protestants. Au cours de cette bataille, Descartes s’est fait honnir de protestants qui n’hésitaient pas à le traiter de « jésuite en culottes courtes ». Plus tard, au cours de son voyage en Italie, il trouva moyen de s’intéresser au conflit de la Valteline, territoire des Griffons alliés au roi de France, mais que l’Empire venait de prendre de force en faveur de l’Espagne.

Que faisait exactement Descartes au cours de ces voyages ? Voilà ce qu’il faudrait tenter de reconstituer. Le principal obstacle pour aboutir à une compréhension nouvelle de sa vie serait d’accorder une trop grande crédibilité à la biographie de Descartes par André Baillet, écrite à la fin du XVIIème siècle. Rédigée par quelqu’un qui a connu Descartes, cette biographie longue et très détaillée est devenue une véritable « bible » sur sa vie, que personne n’ose réellement contester. Or, c’est Bailletqui insiste sur le fait que Descartes aurait effectué tous ses déploiements militaires uniquement par amour désintéressé de la connaissance, alors que tout chercheur tant soit peu intuitif serait amené à formuler l’hypothèse que Descartes a joué un rôle dans la diplomatie secrète.

Dans ce contexte, on doit aussi s’interroger sur sa relation au puissant Ordre des Jésuites qui, au cœur même du parti catholique, représentait et promouvait avec fanatisme les intérêts des oligarchies les plus réactionnaires d’Europe. Il n’existe point à cette époque de lutte de factions ni de guerre en Europe, de régicide même, dans lesquels ces zélateurs de l’ordre établi n’aient trempé. Descartes était encore l’élève des Jésuites lorsque Ravaillac leva son poignard contre le roi de France, Henri IV.