[sommaire]

Nous sommes nés pour quelque chose de meilleur que nous-mêmes.

Friedrich Schiller

O toi, qui que tu sois, je saurai te sauver !

Léonore, Fidelio, Acte II, scène 2

Prologue

Prométhée : « Seul, j’eus cette audace et j’empêchai que les mortels mis en pièces ne descendissent dans l’Hadès. Voilà pourquoi je suis courbé sous le poids de ces douleurs pénibles à supporter, pitoyables à voir. Pour avoir eu pitié des mortels, j’ai été jugé indigne de pitié, et voilà l’impitoyable traitement que l’on m’inflige, spectacle déshonorant pour Zeus » (…).

Le Coryphée : – Mais peut-être as-tu poussé la bonté plus loin encore ?

Prométhée : – Oui, j’ai mis fin aux terreurs que la vue de la mort cause aux mortels.

Le Coryphée : – Quel remède as-tu trouvé à ce mal ?

Prométhée : – J’ai logé en eux d’aveugles espérances.

Le Coryphée : – C’est un don bien précieux que tu as fait là aux mortels.

Prométhée : – J’ai fait plus encore : je leur ai donné le feu.

Le Coryphée : – Et maintenant le feu flamboyant est aux mains des êtres éphémères ?

Prométhée : – Oui, et ils apprendront de lui beaucoup d’arts.

Le Coryphée : – Et c’est pour ces griefs que Zeus…

Prométhée : – Me maltraite, sans laisser aucune relâche à mes maux. »

Par Eric Sauzé

Nous sommes au cœur d’une situation paradoxale, un moment de « chance dangereuse », comme disent les Chinois pour traduire le mot « crise ». Le monde est dans la tourmente de l’effondrement de toute une culture. En effet, il n’y a pas que l’économie internationale – et la nôtre – qui sont en banqueroute, comme l’atteste la crise financière et bancaire présente, que même les gens en place n’arrivent plus à masquer. C’est tout un système de croyances qui part en morceaux, caractérisé par un univers de casino, celui de l’oligarchie, où l’homme n’est qu’un loup pour l’homme. Cette dynamique de désintégration a quelque chose de tectonique, et de gigantesque.

En même temps, notre mouvement politique, sans grands moyens mais actif à l’international, et ici, joue un rôle croissant de catalyseur, d’inspirateur et d’instigateur, comme on peut le constater ces jours-ci en Chine, en Russie, en Italie, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud et en France, entre autres.

Et dans ces circonstances où les changements sont aussi fondamentaux que rapides, ce que LaRouche définissait un jour comme « la puissance des idées » est le facteur déterminant.

Cependant, cette puissance des idées n’est pas une entité abstraite. Elle se réalise à travers l’action d’hommes et de femmes qui la prennent – et donc se prennent – au sérieux. Comme à d’autres moments décisifs de l’histoire, dans les jours qui viennent, les individus feront la différence. La décision appartient à chacun d’entre nous. En même temps, quiconque croit en lui-même et dans les autres n’est jamais fondamentalement seul, à condition qu’il mobilise ses concitoyens à agir pour le bien.

De toutes façons, comme disait Beethoven, « le destin frappe à la porte » et le défi nous est jeté.

A partir de là se pose la question que certainement beaucoup ont en tête : comment mieux organiser la victoire ? Comment aller plus loin ? En d’autres termes, comment faire coïncider ces éléments apparemment contraires : la détermination intérieure de chacun et le vaste mouvement d’un nombre, qu’on espère croissant, d’hommes et de femmes ? La réponse passe par chacun d’entre nous, mais nous ne sommes pas démunis : à ce type d’interrogation, Fidelio, l’unique opéra de Beethoven, contribue à donner non pas une réponse (il n’y a jamais de recette toute faite), mais des pistes vers cette victoire. Car Fidelio décrit une victoire, ce qui est fondamental.

A ce stade, nous touchons au cœur de la vraie politique : le combat du citoyen pour la liberté de tous d’agir et de penser en vue du bien commun – principe à la fois le plus universel et le plus intime. C’est cette lutte qui permettra de sortir du piège de la petitesse dans lequel l’oligarchie veut enfermer la population, avec ses médias et sa contre-culture, en l’écartelant entre un égoïsme impuissant et une rage (auto)-destructrice.

Mais pour mieux comprendre la puissance de l’opéra de Beethoven et la profondeur de son personnage principal, Léonore, quelques réflexions préalables s’imposent.

L’art comme élévation du caractère

Pour échapper au piège, dans cette bataille pour l’esprit humain, et plus que jamais dans les circonstances actuelles, l’art joue un rôle fondamental : celui que Schiller lui avait assigné, d’élever le caractère et d’organiser « l’éducation du sentiment », non comme un catéchisme, mais comme source d’émancipation par l’action accomplie.

Ecrivant au moment où la Révolution française sombre dans la boucherie de la Terreur, avant d’aboutir à la tyrannie napoléonienne, le poète allemand Friedrich Schiller apporte une réponse à cette question de la liberté. Pour que le citoyen devienne vraiment libre, il doit unifier sa personnalité, concilier sa raison, qui le porte à l’universel, avec ses émotions et sentiments les plus intimes. Pour Schiller, bâtir la liberté dans l’Etat, qui est, selon lui, et à juste titre, la plus grande œuvre d’art, nécessite une éducation esthétique de l’homme. Seule celle-ci pourra élever les émotions au niveau de la raison, au-delà de la contradiction entre les sens et l’intellect, que la culture oligarchique de notre époque a si bien entretenue. Alors, l’homme pourra développer son « caractère » et devenir une âme belle, dont la seule préoccupation devenue naturelle et de tous les instants sera le bien d’autrui, dans le temps et dans l’espace. Toute œuvre d’art doit donc viser à changer la manière de penser des gens, à les élever au-dessus d’eux-mêmes, au niveau esthétique schillérien, qui leur donnera les moyens de devenir ces âmes belles, ces femmes et hommes de caractère capables d’intervenir au plus haut niveau, dans les temps de crise comme le nôtre.

En outre, contrairement aux idées reçues, l’œuvre d’art, au sens où nous l’entendons, partage avec le moment de la découverte scientifique les mêmes caractéristiques fondamentales. Les deux procèdent de la même démarche et impliquent les mêmes émotions profondes, car l’une comme l’autre sont une expérience cruciale, frontière, faisant passer celui qui la vit d’un état de connaissance relativement inférieur à un degré relativement supérieur, en remettant en cause le corpus « établi » jusque-là, dans la société comme dans l’esprit de la personne concernée. Une véritable œuvre d’art transforme le spectateur en acteur d’un processus de changement « hors de la règle du jeu », tout en lui fournissant les repères pour répliquer et communiquer cette transformation de manière légitime, non arbitraire. L’art vise à faire du citoyen un pionnier, un accoucheur d’idées nouvelles, qu’il lui appartient ensuite d’expérimenter avec ses concitoyens, dans la cité, dans un débat sans cesse enrichi et approfondi.

On pense alors à ce que LaRouche a dit il y a quelques années des relations humaines, dont l’art constitue en quelque sorte le pinacle :

« Là où les simples animaux se connaissent les uns les autres par des relations biologiques de l’ordre du sensible, nous autres, êtres humains, sommes capables de connaître ces moments de découvertes créatrices fondamentales qui eurent lieu dans l’esprit des découvreurs originels, décédés des siècles, voire des millénaires avant notre naissance.

« Les pensées les plus personnelles ou intimes que nous puissions partager avec nos contemporains, nous les partageons comme nous partageons les pensées des découvreurs décédés depuis longtemps : en recréant à chaque fois l’expérience mentale de la découverte de principe fondamentale dans nos propres processus souverains de cognition.

« Les relations sociales les plus profondes, les plus chargées de sens et les plus efficaces entre les êtres humains sont définies sur la ligne de telles idées. Ce faisant, nous vivons dans le domaine de la simultanéité de l’éternité, la simultanéité de l’efficacité et de la réplicabilité de ces idées qui naissent sous formes de découvertes de principes fondamentaux, originaux et valides. »

Si l’art a ceci de particulier qu’il vise à cristalliser et communiquer ce moment d’émotion attaché à l’acte de découverte d’un principe fondamental, art et sciences ne sont que les deux expressions du même processus.

C’est ce que Schiller nous montre, en particulier, dans son très court et très puissant poème :

Kolombus (Colomb) :

Pilote le navire, courageux marin ! Que le railleur te moque

Et le marin à la barre baisse le bras lassé.

Toujours, toujours vers l’Ouest ! Là doit la côte se montrer,

Elle paraît si claire et paraît si scintillante à ta raison.

Fie-toi à Dieu le guide et suis l’océan houleux du monde !

Ne serait-elle point encore, la côte émerge là déjà des flots.

Avec le génie la nature est d’éternité unie :

Ce que l’un promet, l’autre tient toujours.

L’art, source du combat pour la justice et la liberté : le rôle du sublime

L’art a aussi pour but de communiquer le sublime au sens schillérien du terme, ce chemin par lequel l’homme atteint la vraie liberté, qui est action en vue de rendre le monde meilleur. C’est pourquoi Schiller a développé ce concept du sublime, cet « objet dont la représentation fait sentir à notre nature sensible ses limites, à notre nature raisonnable en revanche sa supériorité, sa liberté vis-à-vis de toutes limites ; face auquel nous sommes donc physiquement la partie faible, mais au dessus duquel nous nous élevons moralement, c’est-à-dire par les Idées » (F. Schiller, Du Sublime).

Nous aurons l’occasion de constater plus loin à quel point cette définition correspond à l’action de Léonore, l’héroïne du Fidelio.

Dans ses deux essais consacrés à ce sujet très important pour notre époque de crise existentielle, Schiller explique comment l’art peut éduquer l’homme à devenir libre. Mais accéder à la liberté suppose gagner un combat sans cesse intensifié contre la facilité. Nous devons en effet nous affranchir de nos pulsions, tout en agissant dans ce monde et en les utilisant comme un levier. Nous devons donc dépasser une apparente contradiction entre nos sens et notre aspiration au dépassement. Cet affranchissement s’effectue à travers le sublime, ce vécu extrêmement fort d’une menace « terrible » sur l’existence de l’homme, suscitant chez celui qui est saisi par cette émotion un saut volontaire, ou au moins conscient, vers l’action pour éliminer cette menace.

Ainsi, pour Schiller, le sublime est :

En contredisant justement les conditions de notre existence et de notre action, [met] à jour cette faculté en nous qui ne se sent liée à aucune de ces conditions ; une faculté donc qui, d’une part, peut penser plus que le sens ne saisit, et d’autre part, ne redoute pas de perdre son indépendance et ne subit aucune violence dans ses manifestations, quand bien même son compagnon sensible devrait succomber à la terrible puissance de la nature.

L’homme a donc pu prendre conscience de cette faculté intérieure dont Schiller parle plus haut, parce que, n’occupant pas dans le règne des forces le rang le plus élevé, il a tout de suite senti « la contradiction malheureuse entre la pulsion et la faculté », qu’il a transcendée par un « saut d’identité » que Schiller définit ainsi :

« Notre moi intelligible (…) doit se distinguer de la partie sensible de notre être et prendre conscience de son autonomie, de son indépendance à l’égard de tout ce que la nature physique peut atteindre, bref, de sa liberté.

« Cette liberté n’est qu’absolument morale, non physique. (…) Le sort que nous subissons, en tant qu’êtres sensibles, doit nous être au contraire complètement indifférent et notre liberté doit consister seulement en ceci que nous ne comptons pas du tout notre état physique (…) comme appartenant à nous-mêmes mais le considérons comme quelque chose d’extérieur et d’étranger n’ayant aucune influence sur notre personne morale. » (Ibid)

Finalement, dans ce processus, l’esprit parvient à obéir à ses lois propres.

A la lecture de ce qui précède, on ne peut s’empêcher de penser aux personnages sublimes, connus et inconnus, qui ont permis à l’humanité de progresser, parfois au prix des pires tourments.

Mais la récompense est dans l’acte de faire le bien et dans cet accès à la liberté, que Schiller définit de manière fort provocatrice pour un esprit pétri de « fausse » culture française :

La liberté, avec toutes ses contradictions morales et ses maux physiques, est pour de nobles âmes un spectacle infiniment plus intéressant que le bien-être et l’ordre sans liberté, où les moutons suivent docilement leur berger et où la volonté souveraine s’abaisse à l’état de rouage servile d’un mécanisme d’horlogerie. Ceci ne fait de l’homme qu’un produit ingénieux et un citoyen plus heureux de la nature, la liberté le fait citoyen et co-gouvernant d’un plus haut système, où il est infiniment plus digne d’occuper la dernière place que de mener les rangs dans l’ordre physique. (In Sur le Sublime)

On comprend alors pourquoi Schiller considère que le sublime est le complément indispensable du beau. Là où celui-ci peut engendrer un état de satisfaction, celui-là maintient en l’homme un état d’exigence perpétuel, ce caractère qui nous empêche de perdre de vue notre « destination immuable ».

C’est pourquoi, selon Schiller, l’art doit mettre le plus possible les hommes en contact avec le sublime. Grâce à celui-ci, qui expose une crise existentielle mais artificielle, en excitant l’imagination, l’artiste forme les citoyens. Il les rend capables d’affronter des situations sublimes réelles et d’y intervenir, en puisant dans leurs propres ressources, avec courage.

Autre contradiction résolue, le sublime crée les conditions de la vraie liberté, en même temps qu’il implique les émotions les plus profondes. Il permet d’envisager et d’intérioriser le mal dans toute son ampleur, la mort, la souffrance, sans que ceux-ci n’affectent l’identité morale de l’individu. En outre, seule l’émotion profonde d’une âme capable de se tourner vers tous les êtres humains — même, et surtout, les plus lointains — et de les mettre dans son cœur comme s’ils étaient ses frères, peut nourrir un vrai combat politique, l’action pour le bien commun. Celle-ci, aux antipodes de la morbidité, virtuelle ou pas, de la culture actuelle, sera une victoire toujours renouvelée, comme une découverte scientifique fondamentale, réalisée au cœur du monde réel et non dans une tour d’ivoire.

C’est pourquoi le sublime ne peut être qu’« un sentiment mixte. Il est un composé de douleur, s’exprimant à son degré le plus élevé sous la forme d’un frisson, et de gaieté, qui peut aller jusqu’au ravissement, et qui, bien qu’il ne soit pas un plaisir, est largement préféré à tout plaisir par les âmes raffinées ». (Ibid) Cet état prouve l’autonomie de la raison humaine, qui est capable de considérer en même temps, et de points de vues différents, des émotions apparemment contradictoires, et sa capacité à agir dans le monde. On est loin du simplisme de la prétendue « culture » dominante actuelle, comme le montre ce très provoquant poème de Schiller, intitulé Les deux chemins de la vertu :

Deux chemins s’offrent à l’homme pour arriver à la vertu.

Si l’un t’est fermé, l’autre te reste ouvert.

L’homme heureux y arrive par l’action, le malheureux par la souffrance.

Honneur à celui que la destinée conduit favorablement par ces deux chemins !

Beethoven, qui était un grand admirateur de Schiller, disait de même lorsqu’il affirmait :

Nous, êtres limités à l’esprit illimité, nous sommes nés seulement pour la souffrance et pour la joie, et on pourrait presque dire que les plus éminents s’emparent de la joie à travers la souffrance. (In Beethoven, de Jean et Brigitte Massin, Fayard)

Contrairement à ce que certains pourraient croire, ces idées ne sont pas le fait d’artistes et philosophes « hors du monde », des utopistes d’une autre époque. Martin Luther King n’a pas dit autre chose dans ce passage d’un sermon prononcé en novembre 1967, d’une très rude et très actuelle exigence :

« Je vais vous le dire ce matin, si vous n’avez jamais rencontré rien qui vous soit si cher, si précieux que vous soyez prêt à mourir pour ça, alors vous n’êtes pas apte à vivre. Vous pouvez avoir trente-huit ans, comme il se trouve que je les ai et, un certain jour, une grande occasion se présente à vous et vous appelle à vous dresser pour une grande cause, ou une grande affaire ou un grand principe. Et vous refusez parce que vous avez peur. Vous refusez parce que vous avez envie de vivre plus longtemps. Vous avez peur de perdre votre emploi ou vous avez peur d’être critiqué, ou de perdre votre popularité, ou d’être poignardé ou abattu ou qu’une bombe soit lancée sur votre foyer. Aussi refusez-vous de vous dresser pour venir à la barre. Eh bien, vous pouvez continuer à vivre jusqu’à quatre-vingt-dix ans mais vous êtes aussi mort à trente-huit ans que vous le serez à quatre-vingt-dix. Et quand vous cesserez de respirer pour de bon, ce ne sera que l’annonce tardive d’une mort de votre esprit, survenue depuis bien longtemps. Vous êtes mort quand vous avez refusé de vous dresser pour la bonne cause. Vous êtes mort quand vous avez refusé de vous dresser pour la vérité. Vous êtes mort quand vous avez refusé de vous dresser pour la justice.

« Ne croyez jamais que vous n’avez personne sur qui compter. Allez en prison si c’est nécessaire, mais vous n’y allez jamais seul. Prenez position sur ce qui est juste, même si le monde peut se méprendre sur vous et vous critiquer. Mais vous n’êtes jamais seul car j’ai lu quelque part qu’un homme, s’il est avec Dieu, forme une majorité. »

Dit en d’autres termes, on retrouve le sublime schillérien, si nécessaire à notre époque, et si beethovenien.

Et en effet, Beethoven s’était, en tant qu’artiste républicain, donné une mission.

Beethoven l’autre Prométhée moderne

Beethoven est comme le taon que Socrate disait être. Inlassablement exigeant de lui-même, il l’était aussi de ses contemporains, toujours repoussant les frontières, toujours bousculant les préjugés et le confort des opinions toutes faites. A l’instar de Schiller, parlant dans un de ses essais du « théâtre comme institution morale » (et non moralisatrice), Beethoven espère que le spectateur sortira du théâtre où il aura vu Fidelio, par exemple, meilleur qu’il n’y était entré. Beethoven est sans doute le musicien du combat pour la liberté. Il mena lui-même ce combat toute sa vie, et par sa musique, il veut pousser les hommes à agir et à lutter pour cette liberté, en « cassant la gueule au destin », comme il le dit parfois, c’est-à-dire en brisant les blocages qui, par un déterminisme faux ou mal compris (biologique ou psychologique), nous empêchent d’agir pour le bien et le progrès de l’espèce humaine. Jamais sans doute compositeur n’a autant eu conscience de l’importance de ce dynamisme iconoclaste qu’est le vrai leadership dans la société humaine. Ainsi le même Beethoven qui, dans sa musique, nous bouscule, nous défie, nous élève, prononce cette phrase qui n’a rien perdu de son actualité :

Notre époque a besoin d’esprits robustes pour fouailler ces hargneuses, sournoises, misérables gueuses d’âmes humaines.

Mais il n’y a rien de petit ni de misanthrope chez Beethoven. Ainsi dira-t-il dire de sa musique : « Venue du cœur, qu’elle aille au cœur », qui est « le levier de tout ce qu’il y a de grand ».

D’une immense générosité, Beethoven n’est pas l’esclave de son époque, mais il est pleinement engagé dans son temps. Très politique, il se tient informé par les journaux de tous les événements marquants. Son œuvre est action, car, pour lui, il n’y a pas de dichotomie entre le musicien et le citoyen. C’est pourquoi il rejettera la corporation des musiciens serviteurs du pouvoir en place et « apolitiques ». On voit bien comment il se pense et aimerait que soient les autres : un chef d’Etat en puissance ou un général sur un champ de bataille. Témoin cette fougueuse et patriotique déclaration qu’il fait à l’annonce d’une défaite militaire face à Napoléon : « Quel dommage que je ne me connaisse pas en stratégie comme en musique ! Sinon, je le battrais ! ».

Quand on connaît l’homme, qui a tendu toute sa vie à réaliser l’unité entre une raison et une émotion complètement tournée vers l’élévation des autres, Beethoven nous apparaît comme un exemple de ce sublime schillérien, car il ne faut pas oublier que ce musicien de génie, devenu sourd dans les pires souffrances, avait de bonnes raisons de vouloir « casser la gueule au destin ». On comprend alors mieux pourquoi la musique de Beethoven est « une musique historique de la libération humaine par une lutte active dans le temps » (les Massin) et pourquoi son auteur, homme le plus approfondi en lui-même, en même temps que le plus universel, touche au plus profond chacun d’entre nous. Ayant atteint au sublime, exemple de cette « personnalité unifiée » que Schiller appelle de ses vœux, il est comme une « âme-univers ».

Mais son combat est dans le monde réel, comme le montrent les circonstances de la naissance du Fidelio.

La difficile naissance d’une œuvre politique

La genèse du Fidelio fut longue et malaisée. Beethoven disait d’ailleurs que cet opéra lui vaudrait la couronne du martyre ! Il existe trois versions de l’œuvre, qui datent de 1805, 1806, et 1814. Les deux premières sont connues sous le nom de Leonore, et c’est la dernière qui prit le titre de Fidelio. Les circonstances de ces années-là sont extrêmement agitées. En guerre contre Napoléon, Vienne est occupée par les troupes françaises en 1805. C’est pourquoi la première version de Leonore fut créée devant un public clairsemé et constitué essentiellement d’officiers français peu susceptibles d’être réceptifs à la musique de Beethoven.

En 1814, c’est la chute de Napoléon marquée par le Congrès de Vienne et la réaction monarchiste et oligarchique de la Sainte Alliance. Les décrets liberticides de Karlsbad ne sont pas loin et, dans la capitale de l’empire des Habsbourg, Beethoven peut se considérer comme « prisonnier ». Ne dira-t-il pas de cette ville, à cette époque, qu’« elle est un cloaque » ? Et n’eût été sa notoriété, Beethoven, dont les opinions républicaines étaient connues, y compris des services de police de l’ultra-réactionnaire ministre Metternich, se serait certainement retrouvé en prison.

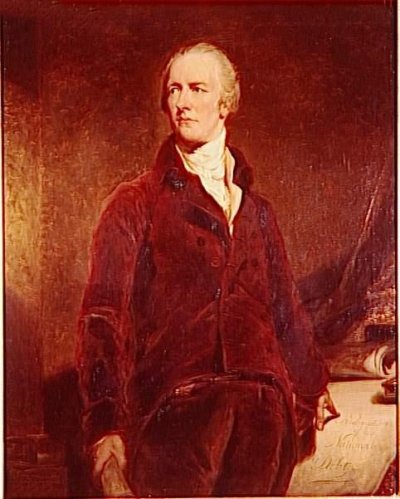

Malgré cela, et peut-être à cause de ces difficultés, Beethoven reprend la trame d’un livret français qui date de la Révolution (1798), dans la traduction allemande de deux librettistes de ses amis : Sohnleitner et Treitschke. Contrairement à ce que l’on dit habituellement, Beethoven n’y exprime pas seulement un hymne vibrant à la liberté et à l’amour conjugal, en s’inspirant d’un fait divers de la Révolution française. Il donne à son œuvre un sens audacieusement politique, voire « stratégique », puisque l’opéra prend implicitement parti pour une autre révolution dont les idéaux eussent pu se réaliser aussi en Europe, en particulier en France : celle du Nouveau Monde. En effet, Fidelio fait référence (ce qui n’a pu échapper aux personnes informées de l’époque) au combat d’Adrienne de La Fayette pour obtenir la libération de son mari. En 1794, celui-ci, héros de la Révolution américaine et célébré partout comme tel, avait été enfermé dans une prison autrichienne à la demande pressante et vengeresse du Premier ministre britannique, William Pitt le jeune.

Cette vengeance eut des effets on ne peut plus concrets, comme en témoignent les affres que les La Fayette ont endurés avant leur libération, le prisonnier ayant même été enchaîné, après sa tentative d’évasion. Il s’agit bien d’un combat dont on retrouvera les échos dans Fidelio, qui met en scène l’incarcération très similaire d’un autre prisonnier politique, Don Florestan, époux de Léonore.

Bien qu’Adrienne eût reçu l’autorisation de voir son mari emprisonné, Pitt mit à la continuation de ses visites la condition qu’elle acceptât d’y être elle-même incarcérée ! Le 15 octobre 1795, accompagnée de ses deux filles, Adrienne arrive à Olmütz. Enfin ont lieu les retrouvailles : Elles furent conduites dans une descente à travers une succession de longs passages, et arrivèrent finalement devant deux portes cadenassées qui donnaient accès au logement de La Fayette. On ne l’avait pas averti de leur venue. Il avait été maintenu dans l’isolement total. Non seulement aucune lettre ne lui était transmise, mais on ne lui disait même pas si les membres de sa famille vivaient toujours ou étaient morts. Les seules nouvelles qui lui parvenaient dans cette terrible solitude lui étaient communiquées par un chant codé qui lui était fredonné en sourdine par Félix Pontonnier, son jeune secrétaire, qui était mis au pain sec et à l’eau par ses geôliers à chaque fois qu’il était surpris en train de le faire. Après un grand grincement de verrous, la porte s’ouvrit soudain et La Fayette vit devant lui sa femme et ses filles. Quel choc et quel bonheur.

Il n’avait plus guère que la peau et les os. Elle ne l’avait pas revu depuis quatre ans. Bien qu’il eût seulement trente-quatre ans, il avait vieilli au-delà de toute imagination. Et lui avait du mal à reconnaître Adrienne dans cette femme aux cheveux grisonnants et au visage ridé.

Deux ans durant, Adrienne et ses deux filles demeurèrent dans une cellule mitoyenne de celle de La Fayette. Ils n’étaient autorisés à se voir que quelques heures par jour. Adrienne attrapa le scorbut, un eczéma sévère et une paralysie des jambes. A sa demande de voir un médecin, l’empereur d’Autriche François répondit, après un long délai, qu’il acceptait à condition qu’elle ne revînt jamais à Olmütz. Elle lui fit savoir qu’elle ne quitterait la prison qu’une fois son mari libéré.

Entre temps, de plus en plus de lettres et de descriptions des conditions d’incarcération furent publiées dans des journaux européens. Washington demanda secrètement à François la libération de La Fayette, pendant que Carnot pressait le souverain dans le même sens. Ce n’est qu’avec l’arrivée des armées françaises aux portes de Vienne en avril 1797, et malgré l’obstruction des agents de Pitt à la Cour d’Autriche, que débutèrent les négociations en vue de sa libération. Finalement, suite à l’insistance de Carnot, les La Fayette furent libérés en septembre 1797. Encore ne purent-ils rentrer en France que deux ans après, les agents d’influence anglais Talleyrand et sa confidente Mme de Staël ayant intrigué auprès de Napoléon pour qu’il les maintînt en exil !

Le sublime en action

Dans le Fidelio de Beethoven, le parallèle entre l’opéra et l’aventure des La Fayette est plus que frappant. Comme à Olmütz, l’action, bien que transférée en Espagne pour des raisons de censure, se déroule dans une prison d’Etat où se trouvent des prisonniers politiques.

Après avoir ouvert le drame par une scène extrêmement banale d’amoureux éconduit, Beethoven plonge progressivement le spectateur dans le combat de Léonore et le jette dans les affres de la souffrance, jusqu’au dénouement final. On est frappé par le réalisme, la profondeur et l’élévation morale, qui coexistent dans cette œuvre par ailleurs fort dépouillée, qui prend parfois des allures d’oratorio philosophique.

L’on pense en effet à Schiller. En exposant au spectateur le mal de manière aussi crue – mais non morbide – le compositeur le met en position d’en affronter l’horreur et, à travers un jugement nuancé sur les différents personnages, d’élever son émotion au niveau du sublime. Car on ne peut rester indifférent aux enjeux qui sont mis en scène, et toute personne honnête, qui affronte le mal dans toute son ampleur, se sent transportée, pour ainsi dire, à agir pour le bien, la justice, la vérité. Qui a dit : tout premier pas vers la justice passe par une révolte contre l’injustice ?

Mais Beethoven va plus loin. Comme son oeuvre n’est pas didactique, il nous présente une situation extraordinaire et ironique, en même temps qu’il campe Léonore dans un environnement réaliste autant socialement que psychologiquement. En effet, Léonore, déguisée en homme sous le nom de Fidelio, s’est fait embaucher comme garçon-geôlier de la prison. Sa situation, en d’autres circonstances, eût pu être cocasse. Ici, elle permet au compositeur de contreposer cette femme, humaine et héroïque au-delà de son sexe, peut-être même davantage qu’Adrienne de La Fayette, au couple mal assorti des deux personnages-enfants que sont Jaquino, l’amoureux éconduit par Marcelline, qui lui préfère… Fidelio. Marcelline, d’une bonté un peu fruste, aspire à être la « bonne » épouse du foyer de Fidelio. Ce qui l’amène à repousser un Jaquino jaloux, rageur, possessif et qui ne comprend pas grand-chose. Ainsi, l’opéra commence-t-il dans la banalité doublement comique – et assez étrange dans cette prison – d’une fausse scène de ménage.

Ce sera Rocco, le père de Marcelline, le geôlier en chef de cette prison, qui mettra fin à la dispute en confirmant sa décision de prendre Fidelio pour gendre. L’ironie et la tension croissent d’un cran lorsqu’apparaît Léonore-Fidelio. Le père, esprit pratique, s’empresse d’expliquer aux « fiancés » l’importance de l’argent dans leur futur ménage, montrant à cette occasion son attachement aux biens matériels (air n°4 acte I). Mais ce défaut n’est pas neutre, car, outre que Rocco restera, comme les deux autres, mystifié par le déguisement de Léonore (comme le montre le magnifique quatuor-canon du 1er acte, où Léonore chante l’inquiétude que lui cause l’impossibilité de sa situation), il n’en deviendra pas moins le complice « objectif » du mal, en tant qu’exécuteur de ses basses œuvres. Cet homme attaché à son devoir refusera de tuer, certes, mais il accepte la basse besogne de préparer la tombe de la future victime, contre de l’argent, devenant ainsi, par corruption et conformisme, un agent du meurtre.

Même à ce stade relativement terre à terre de l’intrigue à son début, Beethoven nous montre l’effet élévateur de Léonore : Marcelline ne dit-elle pas à Jaquino qu’avec Léonore, elle a découvert un amour plus élevé ? De même, Marcelline appuiera-t-elle Léonore en convainquant son père d’accepter la demande de l’héroïne de laisser les prisonniers se promener un peu dans la cour.

Ainsi, Beethoven n’est absolument pas manichéen : il nous montre ces personnages de peu d’envergure capables de s’élever au-dessus de leurs limites, pour peu que l’environnement créé par l’intervention d’un tiers les y porte. Il nous décrit aussi un monde à la fois concret et idéal, à l’image de la réalité du monde sensible : une dynamique, le principe par lequel la société doit progresser et progresse. Cela ne l’empêche pas, par un contraste volontairement violent, de dépeindre, dans le personnage de Pizzaro, le gouverneur de la prison, l’incarnation du mal absolu, là encore de manière extrêmement réaliste et psychologiquement pertinente. Pizzaro représente le principe oligarchique, dans toute sa morgue et toute sa perversion. Apprenant qu’un contrôle de sa prison est imminent, il décide d’éliminer au plus vite celui qu’il considère comme son ennemi mortel : Florestan, qu’il tue déjà à petit feu en réduisant sa ration alimentaire quotidienne.

Dans son monologue lyrique où il décide de l’assassinat, Pizzaro manifeste, en l’anticipant, un plaisir sadique à tuer, à faire le mal, qui va jusqu’à la frénésie. En quelques traits, Beethoven met ainsi à nu la folie oligarchique, d’autant plus puissamment qu’il a donné à ce personnage le nom phonétiquement dissonant de Pizzaro. Il reprend l’adjectif espagnol « bizarro », qui signifie fort ironiquement « bizarre » et « brave » à la fois, mais, en substituant au b un p, il frappe au cœur même de l’oligarchie, l’empire britannique, en en dénonçant l’un des plus éminents représentants à l’époque, William Pitt le Jeune. On imagine aisément quel impact politique cette référence à peine voilée a eu dans l’Europe de 1814 ! Et l’on comprend mieux pourquoi, avec l’arrivée de ce sinistre individu, l’intrigue change de registre.

L’effet en est d’autant plus grand si l’on considère, en se rappelant l’aventure héroïque d’Adrienne et de Gilbert de La Fayette, le couple que forment Léonore et Florestan. Allant plus loin que leurs modèles réels, tous deux incarnent en effet le principe prométhéen de l’âme belle schillérienne. Ils sont chacun une personnalité unifiée, au sein de laquelle toute contradiction intérieure de principe a disparu, même si leur personne « physique » est en proie aux pires tourments. Ce qui est remarquable, c’est qu’ils « ne flanchent pas », comme le dit Léonore dans son monologue du 1er acte, et qu’ils maintiendront l’un comme l’autre, bien que différemment, cette tension créatrice jusqu’au bout.

Au propre comme au figuré, Florestan fait penser à Prométhée enchaîné. Au plus profond du pire cachot de cette prison, il est aux portes de la mort et il le sait. Dans son magnifique monologue qui ouvre le 2ème acte, il revient sur les raisons pour lesquelles il a été incarcéré. Bien que ses plus jeunes années aient été consumées dans cette geôle, sa sérénité est fondée sur le bonheur d’avoir fait son devoir et agi justement. Il met son espérance dans « un ange appelé Léonore » venu « lui ouvrir les portes célestes de la liberté ». Aussi peut-on voir dans les deux monologues, celui de Léonore à l’acte I et celui de Florestan, au début du second, un dialogue à distance et en miroir.

Léonore-Fidelio est cependant une personne bien réelle, elle aussi pleinement engagée dans la réalité du monde sensible, si transfiguré son personnage soit-il par l’œuvre d’art. En elle apparaît le plus évidemment le rôle transformateur de l’individu. Cette femme déguisée en homme dans ce monde éminemment masculin du XIXème siècle commençant et de cette prison, va plus loin même qu’Adrienne.

Ce qui frappe chez Florestan et Léonore, c’est que leur amour absolu pour la liberté, la justice et la vérité, combiné à une abnégation agissante pour le bien commun, est la source de leur bonté. Ils sont aux antipodes de la « culture » égotique de notre époque, et ce d’autant plus qu’ils ont mis cette passion au-dessus de tout, même de leur propre vie. Léonore descend dans les abîmes du plus profond cachot où elle n’est même pas vraiment sûre de retrouver son mari et, dans le même mouvement, au plus profond de la souffrance, puisqu’elle a la charge, affreuse, avec Rocco, de creuser la tombe de celui que Pizzaro a décidé de tuer. Et c’est dans ce moment terrible, précisément, qu’elle révèle l’immensité de sa générosité : au prisonnier évanoui dont elle ne connaît pas encore l’identité, elle souffle :

Qui que tu sois, je saurai te sauver.

Dans la gratuité totale de sa détermination, elle devient cette âme belle, telle que Schiller la définit.

Face à l’épreuve de la mort et dans son combat, Léonore résout aussi la question de l’immortalité. En effet, celle-ci n’est pas un futur dans une autre vie, un au-delà, mais un principe dans lequel l’être humain, vivant et agissant ici et maintenant, accomplit son existence universelle, au sens le plus profond.

Faire le bien amène donc sa propre récompense, sans besoin d’approbation ni gratification extérieures. Léonore et Florestan sont des êtres vraiment libres parce qu’ils sont mus de l’intérieur d’eux-mêmes, en toute souveraineté. Cette considération est fondamentale pour nous, Français, et fait que Beethoven soit si précieux pour la France : Il se situe aux antipodes de l’existentialisme pour lequel « l’enfer c’est les autres ». Dans cette conception typique de la culture dominante, l’autre est par définition l’ennemi, ou susceptible d’être abusé ou d’abuser. La culture officielle française, (car il y en a heureusement une autre que nous défendons ici), très féodale, établit la plupart du temps les relations interpersonnelles, publiques ou privées, sur la base de rapports dominant-dominé, sanctionnés par une hiérarchisation de pouvoir et une dépendance émotionnelle de type courtisan. Il en résulte une très grande anxiété, qui empêche le citoyen d’agir comme Florestan ou Léonore, de prendre le « pire » des risques : s’investir pleinement au service de l’autre, sans jouer un jeu de rôle réel ou virtuel, ni craindre de s’aliéner dans une tromperie quelconque. Cette attitude suscite inévitablement rage, cynisme ou indifférence, formes diverses d’impuissance.

Conscients de la nécessité de combattre ces entraves à la liberté, et parce qu’ils l’ont fait puissamment, Schiller et Beethoven ont beaucoup à apporter à la France.

Schiller, Beethoven, la France et Fidelio, inspirations croisées

Les deux artistes vivent des temps révolutionnaires. Ils vont mettre de grands espoirs dans les événements qui se déclenchent en 1789 chez nous. Tous les républicains européens espèrent et l’oligarchie, en particulier britannique, craint que les événements français ne soient l’occasion de réaliser en Europe l’idéal qui souffle outre-Atlantique depuis 1776. Dans ses premiers temps, ce qu’on appelle la Révolution française pourrait le laisser croire. En 1792, l’Assemblée législative honore même Schiller en le faisant citoyen français. Mais les espoirs sont vite déçus, le nouveau régime sombre dans les horreurs de la Terreur et débouche lamentablement sur la dictature napoléonienne. Ainsi Schiller, qui aimait beaucoup la France, a-t-il pu écrire à cette époque qu’« un grand moment de l’histoire (a) rencontré un peuple petit ».

Mais le poète ne se résigne pas. Il fait à la France un généreux cadeau en forme de défi. Il compose pour notre pays une de ses plus belles pièces : « La Pucelle d’Orléans », dans laquelle il met en scène un exemple du sublime. Evidemment cette Jeanne d’Arc n’a rien de commun avec celle des extrêmes, droite ou gauche, qui de toute façon, ne correspond en rien à la réalité historique. Schiller au contraire capte l’essence même de l’héroïsme modeste, et lui donne d’autant plus de relief qu’il a choisi ici, comme Beethoven, une figure féminine. Le compositeur, qui admirait beaucoup l’écrivain, s’inspire aussi d’une grande femme française en la personne d’Adrienne. A travers ses héroïnes, la France inspire donc ces artistes. En même temps qu’il compose son Fidelio, dans les années 1810, Beethoven s’inspire de la Jeanne d’Arc schillérienne. Ainsi, il reprend l’image de l’arc-en-ciel que Jeanne évoque au moment de sa mort, pour le monologue de Léonore où celle-ci se ressaisit en vue du combat à venir. Chez Jeanne, l’arc évoque son alliance avec la justice du Ciel, qu’elle aura contribué à réaliser en rendant la liberté à son pays, et donne à la joie son caractère éternel et victorieux après la brièveté de la douleur terrestre. Pour Léonore, l’arc, dépouillé de son contenu explicitement religieux, mais toujours céleste, exprime le retour à une sérénité porteuse, là aussi, d’espoir. Chez Beethoven, la transcendance est « laïcisée », mais elle n’en est pas moins présente, ce qui est un beau message pour la France.

De même, chez Beethoven l’héroïne est inspirée d’un personnage historique, mais – ce qui est encore plus audacieux et plus explicitement politique – contemporain.

Léonore, épouse et organisatrice de la liberté

Mue par l’amour vrai, Léonore, par son action, va conquérir et donner la liberté (deux mouvements qui vont toujours de pair), en menant un combat à la fois intérieur et extérieur. Prenant l’initiative, elle exerce ce qu’en termes modernes on appelle un « leadership ». C’est elle qui, bravant toutes les règles, convainc Rocco de faire prendre l’air aux prisonniers de la prison, ce qui donne à Beethoven l’occasion de composer l’un de ses plus beaux chœurs, dans un acte de libération qui en préfigure d’autres. Mais elle doit aussi mener un combat avec elle-même, y compris physique, car, en tant que femme, elle doit remplir des tâches – on l’oublie trop – exténuantes. Sur un plan moral, et plus profondément, dans la poignante scène du cachot, après avoir reconnu son mari, elle déclare dans un aparté tout beethovenien :

Je suis déchirée entre la joie et le chagrin.

Contre toutes les difficultés, elle tient bon, et au moment crucial, arrête Pizzaro, en pointant sur lui, dans un geste sidérant autant que révolutionnaire, le pistolet qui changera tout. Quelle scène ironique ! Quelle coïncidence des apparents contraires dans cette femme qui, dans un mouvement d’une brutalité prétendument « virile », sauve son mari en se dévoilant comme son épouse ! Prenant tous les risques, Léonore atteint un « au-delà » bien concret : celui qui bouscule et dépasse les fausses conventions au nom d’un principe supérieur.

Fidelio est donc hymne à l’amour conjugal et hommage au courage de la femme « sublime ». Le pseudonyme que Léonore se choisit : « Fidelio », est d’ailleurs significatif. Dans Fidelio, il y a le mot « fidèle », qui évoque la conjugalité, mais Beethoven donne à celle-ci une définition nouvelle : l’héroïsme peut être conjugal ; il se situe dans un combat très concret pour la justice.

Ainsi, Beethoven, ce célibataire malgré lui parce que les conventions sociales de l’époque lui interdisaient d’épouser la seule personne qui eût pu l’accompagner dans son combat exigeant, Joséphine de Brunswick, et qui souffrit terriblement de cette situation, en plus de sa surdité, rend un vibrant hommage à la femme libre et épouse en même temps. Si, comme Léonore dans le cachot, Beethoven écrit : « Quel heureux-malheureux homme je suis », son héroïne puise son courage dans l’amour conjugal (air n°9 acte I). En même temps, le combat qu’elle mène transcende les sexes et les catégories, et donne à ses habits d’homme, échos de ceux que portait Jeanne, un sens là aussi nouveau.

En effet, Léonore est le moteur du combat pour la liberté, elle provoque l’élévation émotionnelle, morale et conceptuelle de toute l’œuvre jusqu’au dénouement. Mais elle est motivée par l’amour pour celui qui a tout risqué pour son idéal, l’autre héros sublime : Florestan. Fidelio met donc en scène l’amour de l’homme et de la femme faisant cause commune avec la liberté, la vérité et la justice. Beethoven compose ainsi un hymne à l’agapê et à l’amour conjugal, qui n’est qu’un aspect particulier du même principe. L’agapê est l’amour le plus élevé, l’amour de Dieu agissant dans le cœur de l’homme, comme disait Martin Luther King. Ainsi, le premier mot de Florestan au fond de son cachot au début du second acte, est « Dieu ! ». Son monologue est une prière à la divinité qui s’achève sur la vision de l’« ange libérateur », Léonore. Chez Beethoven, le céleste et le terrestre cohabitent toujours. De même, le jubilatoire chœur final, où Beethoven cite d’ailleurs l’Hymne à la joie de Schiller, est à la fois une adresse à Dieu, et une ode à l’amour conjugal et à la femme de courage et d’action, celle qui a délivré son mari de ses chaînes.

Dans ce combat pour la liberté que nous devons mener, il s’agit en effet d’ôter des chaînes, mais qui ne sont pas seulement physiques. Face à la contre-culture oligarchique qui prétend asservir nos esprits plus que nos corps, pensons à ce que répond Léonore lorsque son mari, la retrouvant, lui demande : « Que n’as-tu enduré à cause de moi ? – Ce n’est rien, mon Florestan ! Mon âme était auprès de toi. Comment mon corps ne se serait-il pas senti la force de lutter pour ce qui est son plus grand bien ? »

Cet exemple de la primauté de l’esprit, mû par l’amour vrai, sur la matière qu’il mobilise et transforme, montre combien une œuvre comme Fidelio est si nécessaire aujourd’hui. Dans notre époque, qui met à l’épreuve les âmes et les nerfs, il est urgent de combattre la petitesse et la peur, ce véritable ennemi et allié de l’oligarchie. Face aux périls, beaucoup sont tentés de fuir la réalité et de se réfugier dans leur jardin secret : repli dans une vie de famille hors du monde, cocooning ou dans le virtuel des réseaux internet en tous genres, notamment les jeux vidéo violents. Ceci peut avoir des conséquences gravissimes, comme la désensibilisation de millions de personnes, les jeunes en particuliers, et la perte du sentiment de compassion.

Si nous ne voulons pas que nos jeunes (et moins jeunes) deviennent des tueurs de sang-froid, aliénés par un lavage de cerveau de masse pour le plus grand profit des Rupert Murdoch, Bill Gates et des féodaux qui les contrôlent, nous devons combattre ce nouvel esclavage. Pour cela, il faut redonner à chacun les moyens de briser ces chaînes mentales, qui passent par la séparation artificielle entre vie intérieure, personnelle, et vie sociale, publique, entre « sentiments » et « raison ». A nos concitoyens saucissonnés, atomisés et rapetissés, qui se croient impuissants par confusion, pessimisme ou ignorance, il faut donner à découvrir ce saisissant Fidelio. Après tout, en composant ce singspiel en allemand, la langue du peuple, Beethoven l’avait voulu à la portée de tous. Inspirons-nous de Florestan et de Léonore, ces personnalités exemplaires parce que libres, unifiées et agissantes. Beethoven nous offre leur bonheur et leur victoire. Reprenons et repassons le flambeau.

Refaisons de l’abnégation généreuse dans sa forme politique une seconde nature. Elle est source d’audace créatrice et pétrit ce caractère dont nous allons avoir furieusement besoin dans les temps à venir pour changer le cours des choses.

Comme le dit Schiller :

Grand est celui qui peut triompher du terrifiant.