[sommaire]

A l’occasion d’un séminaire du LYM (Mouvement des jeunes larouchistes) allemand, le 4 juillet 2008, Helga Zepp-LaRouche a soulevé des aspects peu connus, quoique décisifs, de l’histoire américaine et européenne, en particulier le rôle du chancelier Bismarck et quelques réfutations percutantes du libre-échange britannique. Nous reprenons ici de larges extraits de son discours.

Je voudrais aborder ce soir le principal conflit qui domine la situation stratégique actuelle. Pourtant, vous n’en lirez pas un mot dans les médias, car ce n’est pas « politiquement correct » d’en parler. Ajoutez à cela le fait que l’histoire est très peu connue aujourd’hui, en particulier celle du XIXe siècle.

Le conflit principal, qui reste déterminant à ce jour, est celui qui oppose le système britannique et le système américain d’économie politique. Je vais en parler parce qu’il ne s’agit nullement d’un thème académique concernant le passé, il est tout à fait d’actualité.

Prenons par exemple la conférence de la FAO qui s’est tenue récemment à Rome [début juin 2008]. Il y avait là les défenseurs du libre-échange britannique qui espéraient conclure, enfin, le Cycle de Doha au sein de l’Organisation mondiale du Commerce, ce qui reviendrait à supprimer toutes les barrières douanières et les tarifs de protection.

Que signifie libre-échange, ou libéralisme ? Cela veut dire que les spéculateurs – ceux-là mêmes qui sont responsables de la hausse actuelle des prix du pétrole et des produits alimentaires – ont carte blanche. C’est la position défendue par les Etats-Unis, l’Union européenne, le FMI, la Banque mondiale, etc. Elle se heurte à la position de la plupart des pays en voie de développement qui disent :

Nous ne sommes pas d’accord, nous avons besoin de sécurité alimentaire. Chaque pays doit produire suffisamment pour se nourrir. C’est le contraire du libéralisme qu’il nous faut, c’est le protectionnisme et des tarifs douaniers pour protéger les économies plus faibles contre l’invasion de produits bon marché.

Voilà, dans le fond, le principal point d’opposition entre le traité de Lisbonne, avec sa politique libérale à outrance, et toutes les forces qui défendent un nouveau New Deal, un Nouveau Bretton Woods et une politique dans la tradition de Franklin Roosevelt.

En ce moment, ces deux positions se heurtent frontalement : le monde sombrera-t-il dans un cauchemar de famine et de lutte pour la nourriture, ou bien arrivera-t-on à faire passer une politique de défense du bien-être général ?

Ce combat dure depuis longtemps, depuis au moins deux millénaires et demi, peut-on dire. En effet, ce n’est pas la « lutte des classes » qui détermine l’histoire, ni le matérialisme dialectique ou historique, mais bien la lutte entre tendances républicaines et tendances oligarchiques.

Friedrich Schiller décrit cet affrontement dans son essai sur Solon et Lycurgue ; les sages lois de Solon d’Athènes avaient pour objectif d’assurer le développement de tous les citoyens, alors qu’à Sparte, tout était sacrifié à l’Etat et à une petite élite, le commun des mortels ne comptant pour rien.

Pour simplifier, on peut dire que ces formes de gouvernement impériales et oligarchiques ont dominé le monde jusqu’au XVe siècle, (...) et présidé à la formation de l’Etat moderne. Aujourd’hui, on entend dire partout que l’Etat-nation est mauvais, qu’il entraîne la guerre, que les deux guerres mondiales ont été provoquées par la rivalité entre intérêts nationaux. En réalité, c’est totalement faux. Il ne s’agissait pas de nations, mais de formes impériales qui se battaient pour l’hégémonie au sein d’un ordre impérial.

Dans son livre Die Geburtsstunde des modernen Staates, [Friedrich August] von der Heydte décrit la naissance de l’Etat-nation, soit le processus extrêmement long et pénible allant de l’empire et de la papauté à l’idée de souveraineté nationale et, partant, des devoirs du gouvernement envers l’intérêt général. Il fallut quinze siècles, voire plus, pour en arriver là.

C’est Nicolas de Cues qui formula le premier, dans sa Concordantia Catholica (surtout dans le Livre III), l’idée que les droits humains ne peuvent être respectés que dans un système représentatif, c’est-à-dire que les citoyens élisent des représentants qui sont censés défendre à la fois les intérêts de ceux qui les ont élus et ceux du gouvernement.

C’était une idée capitale. Déjà Platon et Thucydide avaient reconnu que la démocratie est le revers de la médaille de l’oligarchie et de la tyrannie. Pour certaines choses, il peut être utile d’organiser un plébiscite, mais si l’on veut pratiquer une véritable « démocratie de la base », on en arrive à une situation absurde. S’il fallait demander au peuple de voter le nombre de réverbères à installer dans la capitale ou le nombre de ponts à construire, etc., on n’avancerait plus du tout. On en arriverait à une situation similaire à celle d’Athènes, sous la « démocratie » de Périclès : il était le numéro un de l’Etat, mais aussi, de fait, un dictateur.

La formulation de Cues, qui s’appuyait sur bien des progrès antérieurs, constitue le fondement de l’Etat souverain moderne. A travers la lutte de Jeanne d’Arc, la tendance vers un Etat national se développa en France, si bien qu’au cours des vingt ans de règne de Louis XI, le niveau de vie de la population doubla.

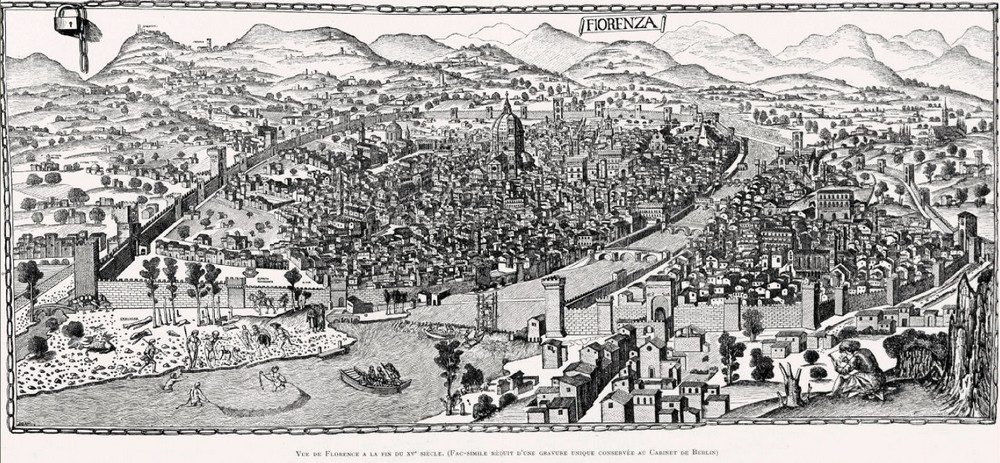

L’idée fit son chemin selon laquelle le gouvernement a le devoir de défendre le bien-être de la population, ce qui se fait le mieux dans le cadre de structures urbaines, c’est-à-dire à mesure que les gens quittent la vie rurale pour s’installer en ville, en contact avec la science, la technologie et le progrès. Ces trois développements, Nicolas de Cues, Louis XI et la Renaissance italienne, marquent le début de l’ère moderne, au sortir du Moyen âge.

La Révolution américaine

Evidemment, le fait que les gouvernements restreignent les privilèges de l’oligarchie et de la noblesse provoqua la fureur à Venise, qui était alors la grande puissance commerciale maritime. En fin de compte, pour abréger, dans le combat entre l’Etat-nation et les structures oligarchiques, le premier succès percutant dut attendre la Révolution américaine.

Mais cette Révolution n’aurait pas été possible sans Christophe Colomb, qui découvrit l’Amérique. Et là, on retrouve Nicolas de Cues. S’il n’était plus vivant en 1492, ses idées avaient inspiré l’un de ses amis, le grand géographe et mathématicien Toscanelli, qui produisait des cartes, que Colomb utilisa pour ses voyages.

A l’époque, l’opportunité de bâtir le Nouveau Monde le plus loin possible de la mainmise de l’oligarchie européenne se répandait déjà.

La Révolution américaine n’a rien à voir avec l’image de ces cowboys incultes qui se sont installés à l’Ouest, comme on en voit dans les films d’Hollywood. C’était un projet remontant à Cotton Mather, de la Colonie de la Baie du Massachusetts, et développé plus avant par Benjamin Franklin, qui était alors en contact avec les meilleurs réseaux humanistes en Europe – Abraham Kästner, les cercles de Gotthold Ephraim Lessing et de Moses Mendelssohn -, si bien que la Révolution américaine fut en réalité l’oeuvre de tous les humanistes et républicains d’Europe, qui s’en réjouissaient.

Dans le Don Carlos de Friedrich Schiller, se déroule cette scène merveilleuse entre le marquis de Posa et le roi Philippe, où le marquis défend la dignité humaine et la liberté de pensée, lançant à son monarque : « Soyez le roi de millions de rois ! ». C’est ça le principe républicain.

L’égalité n’est pas respectée si, comme pendant la Révolution française, on guillotine. Il s’agit au contraire d’élever chaque citoyen pour en faire, pour ainsi dire, un roi. « Soyez le roi de millions de rois » offre une conception tout autre de l’égalité.

Dans ses lettres sur Don Carlos, Schiller écrit que ce drame a été créé dans une décennie où le sujet favori de tous était « la plus grande liberté individuelle possible, en même temps que la plus haute floraison de l’Etat ». De quelle décennie s’agit-il ? Des années 80 du XVIIIe siècle, et le point de référence est clairement l’Amérique. Pendant un certain temps, Schiller envisagea d’immigrer en Amérique, il disait vouloir se lancer encore une fois dans l’aventure. Finalement, il ne l’a pas fait, ce qui n’est pas plus mal pour nous, Allemands.

La Prusse et l’Amérique

Au XVIIe siècle, l’intérêt des cercles humanistes pour ce qui se passait en Amérique imprégnait toutes les couches de la société, du pouvoir politique aux poètes. Par conséquent, ce ne fut pas une surprise lorsque la Prusse rejoignit en 1780, c’est-à-dire pendant la guerre d’Indépendance, la « Ligue de la neutralité armée », adhérant de fait à une alliance contre l’Angleterre. Ce fut décisif pour l’issue de la guerre.

Dans le même esprit, Frédéric le Grand conclut dès 1785 un traité d’amitié et de commerce avec les Etats-Unis, le premier traité de la jeune République. Par la suite, la Prusse fut encore mieux considérée aux Etats-Unis que pendant la guerre de Sept ans.

Vingt ans plus tard, Friedrich Wilhelm von Steuben se rend en Amérique, où il doit d’abord enseigner une certaine discipline aux soldats américains, ce qu’il fait à Valley Forge et dans d’autres grandes batailles de la guerre.

Cependant, beaucoup d’Allemands combattaient dans les milices américaines – malheureusement des deux côtés, d’ailleurs, parce que les oligarques avaient vendu leurs sujets aux Anglais comme mercenaires, par exemple dans la Hesse.

Aujourd’hui, quand on parle de l’Amérique, la majorité des gens disent : « Bush ? Pouah ! » et ne veulent rien entendre. Pourtant, force est de constater que l’histoire américaine est très étroitement liée à l’histoire européenne et qu’il existe une tradition extrêmement positive et vivace de part et d’autre.

Bien sûr, elle a été durement mise à mal, mais comme je vais tenter de vous le montrer ce soir, elle est très riche et offre de nombreux aspects intéressants.

(Helga Zepp-LaRouche passa alors en revue différentes figures importantes de l’époque, dont von Stein, Gneisenau, l’économiste américano-allemand Friedrich List, Wilhelm et Alexander von Humboldt, avant d’en arriver à la guerre de Sécession aux Etats-Unis.)

La victoire du Parti républicain en 1860 et l’élection d’Abraham Lincoln à la présidence représentent une percée fondamentale. En 1858, Henry C. Carey écrit Le Système américain d’économie politique, qui soutient explicitement la politique de tarifs protecteurs. (Cinq ans plus tard, une édition paraît en allemand, renforçant considérablement la tradition de [l’économiste] List dans ce pays.)

Lorsque éclate la guerre de Sécession, l’Angleterre prend fermement parti pour la Confédération sudiste, considérant la guerre de Sécession comme une nouvelle étape dans la lutte commencée en 1776 pour libérer les colonies américaines de l’empire britannique.

Le baron von Gerold, qui est ambassadeur allemand aux Etats-Unis depuis les années quarante, est convaincu de la nécessité de rétablir l’unité de l’Union et ses rapports diplomatiques jouissent d’une grande influence, surtout en Prusse. A Washington, il favorise les relations bilatérales, montrant que la Prusse est un ami.

Au milieu de la guerre de Sécession, un certain Robert J. Walker sera envoyé en mission en Europe. Dans une lettre datée du 30 novembre 1867, il évoque l’achat de bons du Trésor américains par l’Allemagne, qui permit à l’Union (au Nord) de poursuivre l’effort de guerre. Selon lui, les grandes banques allemandes avaient demandé à Bismarck s’il était de l’intérêt de l’Allemagne d’accorder des prêts à l’Union et ce dernier leur avait recommandé d’en accorder autant que possible.

Ceci a été confirmé par un député américain, Richard Barthold, qui rencontra Bismarck chez lui en 1895, puis, de retour en Amérique, affirma que Lincoln n’aurait pu continuer la guerre sans l’aide financière de l’Allemagne.

Le rôle de Bismarck

D’après sa biographie, Barthold demanda à Bismarck si ses sentiments monarchistes ne lui posaient pas problème pour aider une république comme l’Amérique. « Pas du tout », lui répondit le prince en riant.

Les affaires intérieures des autres pays sont un livre cacheté pour la diplomatie. L’objectif principal des dirigeants d’un Etat consiste, ou devrait consister, à rendre le peuple heureux et aisé et à lui donner la paix et la richesse. Que les différentes formes de gouvernement se livrent concurrence pour atteindre ce grand objectif, nous ne craignons pas la comparaison.

On pourrait ajouter qu’en développant la notion de système représentatif, Nicolas de Cues affirma qu’au fond, cela n’a aucune importance que ce soit une monarchie ou toute autre forme qui gouverne, dès lors qu’elle défend le bonheur du peuple.

Au début, il n’était pas du tout évident que les bons émis par les américains soient une bonne affaire commerciale. Plus tard, ils rapportèrent effectivement des profits intéressants que l’Allemagne utilisa dans la guerre contre la France.

Dans un écrit du 10 octobre 1864, le gouvernement de la Confédération du Sud s’inquiétait au plus haut point du financement de l’Union par l’Allemagne. Le 20 février 1865, von Gerold assura à Bismarck que le gouvernement américain était plus convaincu des intentions amicales du gouvernement prussien que de tout autre.

Bismarck avait déjà été gagné à la cause américaine par son ami de jeunesse, John Lothrop Motley. Puis, lorsque ce dernier est nommé ambassadeur à Vienne, pendant la guerre de Sécession, il assure régulièrement à son ami que le Nord a les moyens de gagner la guerre.

En Europe, les répercussions des événements en cours aux Etats-Unis sont énormes, même si l’on doute des chances de réussite de l’expérience américaine. Mais après la victoire de l’Union, l’on doit reconnaître que cette Union possédait une force intérieure surprenante. Pour la première fois de l’histoire, une grande République a vu le jour et perdure, renforçant la conviction de tous les partisans de l’idée républicaine en Europe. A la même époque, la tentative de l’archiduc Maximilien de créer un empire au Mexique se termine mal pour lui... devant un peloton d’exécution. En Amérique, l’idée de monarchie est encore plus discréditée.

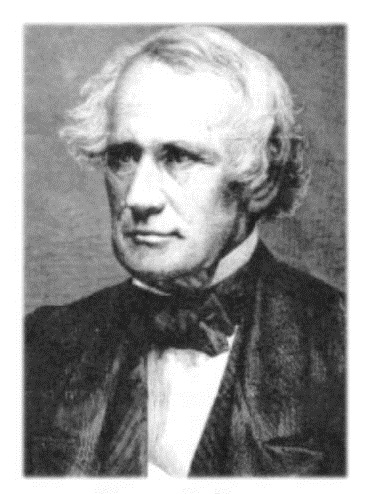

En Allemagne, les syndicats soutiennent Lincoln et l’Union. Dans les lettres de l’historien George Bancroft, alors ambassadeur américain à Berlin, on voit que l’influence des Etats-Unis ne cesse de croître ; si l’on doutait, vingt ans plus tôt, de la possibilité de maintenir l’Union, désormais, l’opinion européenne a confiance en la capacité des Américains à surmonter toutes les difficultés.

Lorsqu’il était encore étudiant à Göttingen, Bismarck assistait aux célébrations du 4 juillet, fête de l’Indépendance américaine, et à travers son amitié avec Bancroft et Motley, il n’a jamais rompu ces liens.

Lorsque Motley est nommé ambassadeur à Vienne en 1861, il ravive son amitié avec Bismarck, qui a d’ailleurs toujours compté des Américains parmi ses amis, jamais d’Anglais. Il reconnaît que les Etats-Unis le fascinent, la rapidité de son développement économique l’impressionne et dans ses discours où il défend sa politique de tarifs protectionnistes, il s’appuie toujours sur l’exemple américain. Lorsqu’on lui dit : « Mais l’Amérique est une république », il répond : « N’est conservateur que ce qui est devenu historique, et par conséquent, la république américaine est une forme conservatrice ». On peut l’interpréter ainsi.

Pour résumer, on peut dire qu’en politique étrangère, Bismarck s’efforça de maintenir les meilleures relations possibles avec l’Amérique.

De même, Carl Schurz, un Allemand nationalisé Américain et anti-esclavagiste notoire, considérait Bismarck comme « le plus grand homme d’Etat de notre époque ».

Les liens intellectuels entre les deux pays sont aussi restés intenses. L’utilisation de la langue allemande se répand en Amérique, du coup l’on s’intéresse beaucoup au système d’éducation allemand qui, suite aux réformes de Wilhelm von Humboldt, est considéré comme le meilleur au monde. Dans les universités allemandes, la recherche et l’enseignement sont étroitement liés et de plus en plus d’Américains viennent ici faire leurs études. A la fin du XIXe siècle, il n’y a pratiquement aucun professeur américain qui n’ait étudié en Allemagne ou suivi des études auprès de professeurs ayant eux-mêmes étudié chez nous.

Ce que les Américains appréciaient surtout chez les Allemands, c’était leur capacité de pensée méthodique et leur recherche de la vérité pour la vérité. Ils admiraient l’idéal allemand en matière d’éducation.

Lorsque Bancroft arrive en Allemagne en tant qu’ambassadeur, en 1867, il cultive intensément l’amitié américano-allemande. Sa maison, située près du zoo de Berlin, se trouve au centre de toute une vie sociale, les historiens Mommsen, Ranke, Droysen en sont des habitués et Bismarck s’y rend souvent, de même que Moltke.

Bancroft eut le bonheur d’assister au processus d’unification de l’Allemagne, surtout avec la fondation de la Ligue nord-allemande d’où était exclue l’Autriche. Il était fier que la constitution de cette Ligue – qui fut un précurseur de l’unité allemande – ait été si profondément influencée par la Constitution américaine.

En 1879, Bismarck lance sa nouvelle politique économique, délaissant le libre-échange pour une politique protectionniste inspirée de l’exemple américain. Pour expliquer pourquoi il a adopté cette politique, il se réfère toujours à l’Amérique. Mais cela, plus personne ne le sait en Allemagne aujourd’hui.

A l’époque, l’économie allemande était en mauvais état. Lorsque le commissaire du Reich Reuleaux visite l’exposition mondiale de Philadelphie, en 1876, son jugement sur l’exposition allemande est sévère : « Pas cher, et mauvais ». Les Américains sont contents du changement de politique économique alors entamé par Bismarck et la soutiennent, tandis que l’Angleterre libre-échangiste se sent bradée.

Par la suite, les relations commerciales entre l’Amérique et l’Allemagne se renforcent et en 1879, c’est-à-dire l’année où le changement est introduit, William D. Kelley (surnommé « Pig Iron Kelley », à cause de sa défense de l’industrie sidérurgique au sein du Congrès) se rend à Berlin.

Les réformes sociales

Nous en arrivons maintenant au thème principal. Les réformes de Bismarck s’inspiraient clairement de la politique protectionniste américaine. Le principal protagoniste en Allemagne, de ce point de vue, est Wilhelm von Kardorff, un membre du Parlement qui entretient d’étroites relations avec Gerson von Bleichröder, conseiller économique et banquier personnel de Bismarck. Kardorff, qui préside le conseil d’administration de la société sidérurgique Königs-und Laurahütte AG, a participé à la création du chemin de fer Posen-Kreuzburg et a créé, avec von Bleichröder, la Banque hypothécaire prussienne.

On peut résumer ainsi l’évolution à cette époque. Pendant la première décennie de son mandat, Bismarck peut compter surtout sur le soutien du Parti national-libéral, qui est à 100 % pour le libre-échange. Après la réalisation de l’unité allemande, en 1871, il investit les indemnités de guerre françaises dans le développement industriel et met sur pied un bureau du chemin de fer, qu’il veut nationaliser au plus vite – ce qu’il ccomplira.

En 1873, la politique libre-échangiste provoque le krach financier dit « Gründerkrach » (krach des fondateurs), offrant à Kardorff et à ses cercles l’occasion d’imposer la transition vers le protectionnisme.

La même période voit la mort de l’ultra-conservateur pape Pie IX, contre lequel Bismarck menait son Kulturkampf (bataille culturelle). Monté contre lui par ces cercles ultramontains, le parti centriste refuse d’accorder son soutien à Bismarck. L’avènement du nouveau pape Léon XIII met fin au conflit et la possibilité d’une nouvelle coalition se présente. En outre, les représentants de l’industrie de Rhénanie et de Bavière soutiennent le protectionnisme.

Pour décrire plus précisément la situation, l’importation de blé bon marché de Russie, par exemple, posait un grand problème pour les Junkers (propriétaires terriens) à l’Est de l’Elbe. Bismarck donne à Kardorff carte blanche pour mettre en oeuvre une politique protectionniste. En 1876, ce dernier crée l’Organisation centrale de l’industrie allemande – l’équivalent de notre actuelle Chambre de Commerce et d’Industrie – dont il assume lui-même la présidence. Suite à d’intenses négociations avec lui, Bismarck décide de s’engager sur la voie du protectionnisme.

En 1875, il indexe la monnaie du Reich sur l’étalon-or et établit la Reichsbank comme institution centrale pour les finances et l’impression des billets de banque. Dans tout le pays, le protectionnisme gagne du terrain.

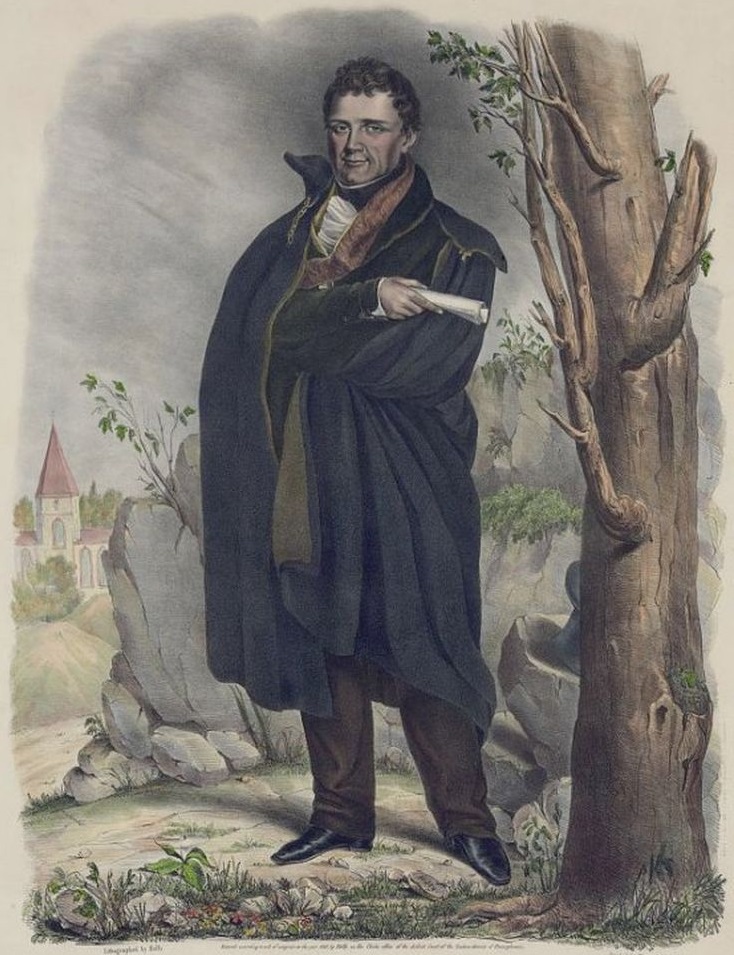

(Otto von Bismarck)

En mai 1879, Bismarck présente son nouveau programme économique et déclare devant le Parlement : « Nous étions jusqu’à présent, en raison de notre politique de porte ouverte, le lieu de stockage définitif de la surproduction d’autres pays. A mon avis, cela a ruiné les prix en Allemagne. Cela a empêché la croissance de nos industries et le développement de notre vie économique. Nous devons fermer cette porte, et construire une barrière plus haute. Ce que je propose maintenant, c’est que nous créions pour l’industrie allemande le même marché que nous avons permis de bon coeur aux étrangers d’exploiter jusqu’à présent. Si les dangers du protectionnisme étaient aussi grands que le prétendent les disciples du libre-échange, la France se serait appauvrie depuis longtemps, puisqu’elle s’accroche à cette théorie depuis l’époque de Colbert. Quant aux préceptes abstraits de la science à cet égard, je ne m’en soucie pas le moins du monde. Je base mon avis sur l’expérience du présent. »

Fort de la nouvelle coalition parlementaire, Bismarck peut appliquer son programme le 12 juillet 1879. Par ailleurs, il crée un ministère prussien des Missions publiques, qui a pour charge de construire le réseau ferroviaire et de le nationaliser. Entre 1883 et 1889, Bismarck fait adopter ses lois sociales, une véritable innovation mondiale, y compris aux Etats-Unis, pour ce qui est des assurances maladie, accidents, vieillesse, etc.

La politique industrielle et les mesures sociales de Bismarck sont les principales raisons qui firent de l’Allemagne une grande nation industrielle. Elle n’avait pas de matières premières, elle était arriérée, les Junkers et les oligarques décidaient de presque tout. Bismarck réussit à changer cela en très peu de temps.

C’est très important aujourd’hui, parce que ce sont les mêmes conquêtes - sécurité sociale, retraites – qu’on veut supprimer.

Wilhelm von Kardorff : l’erreur de calcul du libre-échange

J’ai regardé de plus près la principale oeuvre politique de Wilhelm von Kardorff (1828-1907) et je vous demanderai un peu de patience car je vais en citer des extraits, s’agissant des travaux d’un homme qui serait, en termes actuels, le patron de l’Industrie allemande.

Son livre, Gegen den Strom (A contre-courant), a été publié à Berlin en 1875. Kardorff y remarque que lorsqu’on examine les théories britanniques sur le libre-échange, par exemple le texte d’un certain Henry Thomas Buckle, A History of Civilisation in England, paru vers 1857, on se heurte à un argument typique. Je le cite :

Ce n’est que par l’accumulation de richesse qu’il est possible de créer une classe de gens intelligents dans une nation. La logique étant que la classe aisée, disposant d’argent, n’a pas besoin de produire pour subvenir à ses besoins, mais utilise ce que produisent les autres ; ainsi a-t-elle tout loisir de générer des connaissances, sur lesquelles repose la poursuite du progrès de la société humaine. Autrement dit, sans richesse, pas de loisir, sans loisir, pas de science.

(Wilhelm von Kardorff)

Mais pour Kardorff, il y a quelque chose qui cloche : comment expliquer qu’autant de découvertes scientifiques aient été faites par des gens qui devaient travailler tous les jours pour gagner leur pain ? « Je trouve que les arguments de Carey éclairent bien mieux la question. » Se référant toujours à Carey, il continue :

C’est uniquement avec de meilleurs outils, c’est-à-dire uniquement à l’aide de l’accumulation du capital, que l’homme peut augmenter son pouvoir sur les services que nous offre gracieusement la nature.

Autrement dit, grâce au progrès de la science et de la technologie, l’homme augmente son pouvoir sur la nature. Plus loin, Kardorff écrit :

Si l’on réfléchit à cette pensée, l’on se rend compte que pour atteindre cet objectif, cela nécessite les énergies les plus tendues, les plus soutenues de la nation, ce qui dépend à son tour du renforcement et de l’ennoblissement constants du caractère des moeurs, on aura du mal à considérer que l’effort pour obtenir la richesse nationale présente un danger pour un Etat moderne.

Plus loin, il écrit :

La richesse du monde antique, qui mena à la corruption des Etats, n’était qu’une richesse factice, trompeuse et passagère, car elle entraînait l’extension de l’esclavage et, partant, la paresse et la démoralisation chez les peuples dominants.

La question est de savoir si oui ou non, l’esclavage est utile du point de vue économique. Kardorff est catégorique :

Dans un Etat moderne et civilisé, le bien-être augmente par suite de l’augmentation de l’assiduité au travail et de la liberté de ses citoyens.

Si vous voulez retenir quelque chose de mon discours, que ce soit « assiduité au travail » !

Kardorff poursuit : « La richesse nationale est aujourd’hui une condition préalable à la puissance nationale. Les nations qui ne se sentent pas appelées à exercer une certaine influence sur le sort du monde civilisé et qui sont protégées, de par leur situation géographique, de l’ingérence de voisins plus puissants, pourraient peut-être renoncer à favoriser la richesse nationale. Mais pour une nation comme les Allemands, qui se trouvent au centre de l’Europe et entourés de voisins, l’arriération en termes de prospérité nationale équivaudrait à abandonner la position de pouvoir qu’ils ont gagnée au prix d’efforts immenses dans un combat rude et sanglant. Cela équivaudrait aussi à rétablir l’influence malsaine que l’étranger sut exercer pendant des siècles sur le développement de notre pays. »

« Auparavant, j’étais, moi aussi, tout à fait naïf lorsque que j’étais à l’université et que j’étudiais Adam Smith, Ricardo et John Stuart Mill ; lors des examens, je croyais savoir quelle politique commerciale et financière un Etat devait suivre, afin de rendre ses citoyens parfaitement capables de maîtriser les forces gratuites de la nature, sur lesquelles repose la richesse nationale. J’étais alors un Manchester Man pur et dur, convaincu que l’Angleterre avait atteint sa richesse supérieure grâce uniquement au libre-échange. J’y croyais dur comme fer.

« La règle est simple : acheter le moins cher possible n’importe où et à n’importe qui, et vendre le plus cher possible n’importe où et à n’importe qui. Cela me paraissait un moyen parfaitement sûr : encourager les peuples, par une amicale concurrence, à produire les biens pour lesquels la nation en question serait particulièrement bien adaptée en raison de sa position géographique, de son climat, de la composition de ses sols. Je voyais dans chaque suppression de tarifs douaniers un progrès culturel en général et une source sûre d’enrichissement. Je considérais les tarifs comme des contraintes dommageables et comme une préférence injuste pour telle ou telle branche de l’industrie, comme une mise sous tutelle superflue du développement libre des forces de la nation.

« Quel choc ce fut lorsqu’un jour aux Thermes, je rencontrai dans le sauna un Américain cultivé qui me dit que les théories du libre-échange de Manchester constituaient la plus grande escroquerie jamais trouvée pour tromper l’humanité. Nous avons parlé de la guerre de Sécession aux Etats-Unis. Je n’éprouvais bien sûr pas de sympathie pour l’esclavage, mais je pensais aussi que si les Etats du Nord gagnaient la guerre, le protectionnisme gagnerait aussi sur le libre-échange, et ce serait trop dommage. L’Américain me répondit qu’il ne souhaitait pas que l’Allemagne eût un jour à subir la mise en oeuvre pratique du libre-échange radical. Ensuite, il me demanda si j’avais lu les écrits de Carey. Carey ? Peu après, je rencontrais M. Ziegler, du Parti allemand du Progrès, qui me posa la même question : « Avez-vous entendu parler de Carey ? »

« Ensuite, un ami me soumit cet argument : si les thèses du libre-échange étaient exactes, tous les pays protectionnistes s’appauvriraient et tous les pays libre-échangistes seraient prospères. Mais un examen attentif de la condition des différents pays du monde nous révèle que c’est le contraire. Les pays du libre-échange deviennent de plus en plus pauvres, et les pays protectionnistes s’épanouissent. Par conséquent, il doit y avoir une erreur de calcul dans la théorie du libre-échange. »

A propos de cette erreur de calcul, il explique : « Tout le système de l’école de Manchester repose sur une fiction : celle que tous les peuples du monde forment une seule famille et ont les mêmes intérêts, une fiction similaire à la théorie de la paix générale et éternelle des nations. Il est significatif que les apôtres de l’école de Manchester soient en même temps des promoteurs de la Ligue internationale ou de la Paix éternelle de Kant, reposant sur la même idée.

« Qui songerait sérieusement à démobiliser l’armée, à renoncer aux forces de défense nationales, dans l’espoir qu’une telle politique pousse les autres nations à l’imiter ? Les propositions pratiques de nous faire renoncer à notre entraînement militaire afin d’inciter la Russie, la France ou l’Autriche à faire de même, seraient ridiculisées même par les plus idéalistes et rêveurs parmi nos hommes d’Etat. C’est une doctrine absurde d’imaginer que la mise en oeuvre du libre-échange radical en Allemagne convaincrait l’Autriche, la Russie et la France d’emprunter la même voie. Même Adam Smith disait que la source principale de la richesse d’une nation n’est pas le commerce extérieur mais les relations économiques intérieures. »

Kardorff explique alors que la source de la richesse est l’augmentation de la productivité, que les relations entre citoyens constituent le préalable à toute maîtrise de la nature. Pour encourager ces relations, il faut créer « de nombreux petits centres ». Par contre, on les démolit par « tout déplacement arbitraire du marché naturel et (par) la centralisation des relations économiques dans quelques gigantesques places commerciales. Le gaspillage colossal en termes de forces et d’énergie et les coûts découlant du changement de lieu et du transport, occasionnés par le principe du libre-échange radical, doivent être en pris en charge par quelqu’un. »

Considérez la situation aujourd’hui ! Lorsque les denrées alimentaires du tiers monde arrivent sur les rayons du hard discount grâce au libre-échange, quelqu’un doit effectivement en payer le prix. Kardorff énumère ensuite quelques constats :

Méconnaissance de la signification du poids excessif de l’industrie textile et du fer que l’Angleterre a su développer, de manière artificielle et non naturelle, à travers le pillage impitoyable de ses colonies. Préjudice pour tous les pays qui acceptent le libre-échange, dû au fait que l’Angleterre elle-même suit une politique protectionniste en faveur de ses propres produits, alors que d’autres pays les produisent mieux et moins cher. Interprétation et application erronées de la phrase fondamentale : acheter bon marché et vendre cher ! Puisque dans ces circonstances, l’achat qui semble si peu cher revient en fait bien plus cher. Sous-estimation de l’influence que la diversité de la production d’une nation exerce sur sa formation intellectuelle. Lorsqu’une nation ne produit que des matières premières et des produits agricoles, elle est désavantagée par rapport à celles qui jouissent d’une riche diversité industrielle.

Tel est aussi l’argument utilisé par LaRouche contre l’industrie du tourisme et la monoculture. C’est avec une grande division du travail que l’on favorise les facultés intellectuelles d’une population et que l’on augmente la productivité.

Quelques années seulement de vigoureux tarifs protectionnistes ont suffi pour diffuser partout dans le monde les machines agricoles et les chemins de fer américains. De même pour la France. Quelques années seulement de tarifs protectionnistes ont suffi pour que la France atteigne une capacité d’exportation et de production qui suscite une jalousie bien justifiée.

Kardorff en tire la conclusion qui s’impose : « Autant de preuves que la théorie de Manchester est totalement erronée. »

La politique salariale

Un autre argument qu’affectionnent les partisans du libre-échange, et que réfute Kardorff, est celui des bas salaires (ô combien actuel, n’est-ce pas ?).

Dans le Bade-Wurtemberg, la Saxe, la Westphalie et la Rhénanie, nous avons vu des salaires élevés et le tableau d’une prospérité générale, d’entreprises florissantes et de riches récoltes agricoles, pendant que les industries des provinces orientales de Prusse, où les salaires sont bas, renvoient la même image de pauvreté et de misère que les pays, comme l’Irlande, l’Inde et le Mexique, où les salaires sont les plus bas du monde.

En cherchant à réduire les coûts salariaux, les partisans de l’école de Manchester « oublient que le travailleur n’est pas seulement le plus grand producteur, mais aussi le plus grand consommateur du pays, et que la réduction de son salaire entraîne la réduction de sa consommation. »

Contre la « lutte des classes » qui, comme on le voit en Angleterre, transforme finalement les travailleurs en « esclaves soumis du capital », Kardorff propose une autre approche : « Plus pacifique et tranquille est le développement intérieur d’une nation, plus grande la certitude que le travailleur prendra progressivement part aux bienfaits de la civilisation et que le niveau de son salaire progressera suivant les besoins croissants de la vie. »

« Le cri de guerre des sociaux-démocrates : « Les salaires les plus élevés pour le moins de travail possible ! » Le cri de guerre de l’école de Manchester : « Les salaires les plus bas pour le plus de travail possible ! » Mais le plus haut niveau de salaire et le maximum de travail sont le seul moyen de garantir la prospérité nationale, et la politique qui garantit cette possibilité est la seule bonne. »

Quant au marché interne dont se vante l’école de Manchester, Kardorff propose d’y regarder de plus près : « Tous les jours, nous voyons l’écart se creuser entre ceux qui possèdent beaucoup de capital et ceux qui n’en ont pas. Nous voyons la disparition totale de la propriété de la classe moyenne et combien d’arpents de terres arables sont transformés chaque année en terrains de chasse ou en parcs privés.

« C’est rendre service à l’Angleterre que de refuser de devenir victime de cette politique commerciale qui l’a elle-même rendue si malade. (...) Les écrits forts pertinents de Carey, dont je ne peux qu’encourager la lecture, traitent de questions qui sont, à mon avis, déterminantes pour la nation allemande. »

Réussir sans libre-échange

Outre l’Angleterre, Kardorff étudia l’impact du libre-échange et du système protectionniste dans différents pays, comme la Turquie, le Portugal, l’Irlande, pour constater que :

La condition [de ces pays] a terriblement dégénéré à cause du libre-échange. L’Irlande, par exemple, présente les salaires les plus bas, une misère effroyable dans les classes inférieures, une pauvreté généralisée, l’épuisement des sols.

On voit bien la différence avec l’Amérique, poursuit-il, « car là, les deux systèmes opposés - protectionnisme et libre-échange – ont dominé en alternance et les nombreuses usines et manufactures créées en 1812, lors de la guerre contre l’Angleterre, fermèrent après la paix et la reprise des importations anglaises. Conséquences : la baisse des salaires et la dépréciation des terres, jusqu’à l’adoption en 1824 d’un système partiellement protectionniste et finalement, en 1828, d’un système totalement protectionniste. Immédiatement, le commerce intérieur se développa, les salaires augmentèrent, la valeur des terres augmenta et le désastre monétaire cessa. Ensuite, les partisans du libre-échange surent s’imposer dans les Etats du Sud et réussirent à imposer un compromis en 1833. Les tarifs protectionnistes furent diminués pour disparaître entièrement en 1842, et l’on vit resurgir les vieux démons : déficit commercial, salaires en baisse, manque de monnaie, dépréciation des terres. Au point où l’on fit fit volte-face pour revenir au système protectionniste en 1846. Après la guerre de Sécession, le système protectionniste semble l’avoir emporté. »

« Carey dit que dans le passé, le libre-échange apporta toujours les mêmes sinistres conséquences, alors que le retour au système protectionniste permit de rétablir le pays comme par magie ; aujourd’hui, il pourrait dire avec fierté que les Etats-Unis, après de longues années de protectionniste, n’exportent plus uniquement des matières premières mais aussi des produits finis en quantités importantes. »

A ceux qui prétendent que les tarifs protectionnistes ruinent les exportations du pays, Kardorff rétorque : « En raison de leur politique protectionniste, les Etats-Unis ont pu : 1) rembourser l’énorme dette de guerre, 2) augmenter les salaires ainsi que la valeur des terres, 3) augmenter à un rythme proprement incroyable la production du pays et 4) avoir à disposition suffisamment de crédit et d’argent liquide. »

Il décrit ensuite un autre pays qui a adopté la même politique, la France : « L’exemple le plus éclatant de la justesse des enseignements de Carey nous est fourni par le récent essor économique de la France. L’un des plus éminents hommes d’Etat jamais appelés à diriger la vie économique d’une nation, le ministre Colbert, avait, dans son célèbre rapport rédigé pour Louis XIV, défini les principes de sa politique commerciale, avec laquelle il souhaitait réduire les tarifs à l’exportation de tous les produits nationaux, réduire les tarifs à l’importation des matières premières et exclure dans la mesure du possible l’entrée de produits manufacturés, au moyen de tarifs plus élevés. »

C’est la raison pour laquelle la France était alors dans la meilleure situation imaginable. Pour ce qui est de l’Allemagne, Kardorff considère que tant que tous ses voisins pratiquaient le libre-échange, cela allait encore. Mais depuis que l’Amérique du Nord, la Russie et la France ont adopté des mesures protectionnistes, ce n’est plus le cas. « Le libre-échange est devenue une maladie sournoise qui consomme la moelle épinière du peuple. »

Dans ce contexte, Kardorff loue la sagesse et l’énergie de Bismarck et recommande un examen rigoureux des deux systèmes pour en tirer les bonnes conséquences.

Je voudrais souligner un point ici : l’historiographie moderne occulte complètement cette admiration de Wilhelm von Kardorff, figure capitale de l’époque, pour les idées de Carey.

La résistance irlandaise

Pour conclure, je vous ai réservé une perle. Vous savez que l’Irlande vient de défendre la démocratie en Europe en votant « non » lors du référendum sur le Traité européen. Ce n’est pas un accident. Je voudrais vous donner un aperçu très rapide de l’histoire irlandaise.

Au cours de la première moitié du XIXe siècle, l’un des principaux résistants était Daniel O’Connell (1775-1847), porte-parole de la conscience nationale irlandaise opposée à l’Empire britannique.

Avocat à Dublin en 1798, O’Connell fut élu au Parlement de Londres en 1828, car toute l’Irlande était alors liée à la Grande-Bretagne par l’Act of Union. O’Connell était favorable au « repeal », c’est-à-dire à la dissolution de cet Acte. Lorsqu’en 1835, les conservateurs sont renversés et qu’un gouvernement Whig prend le pouvoir avec pour Premier ministre William Lamb (Lord Melbourne), le Parlement vote un acte en faveur des pauvres, et les taux d’intérêt sont baissés.

Mais c’est bien trop peu, et très rapidement la population se soulève contre le gouvernement Whig, qui est renversé à son tour. O’Connell devient alors le premier maire catholique de Dublin.

En octobre 1843, des manifestations sont réprimées brutalement par le gouvernement anglais. O’Connell est condamné à un an de prison et à une forte amende, mais en raison d’un vice de forme, la sentence ne sera pas exécutée.

A la même époque, Friedrich List intervenait activement en Allemagne, où il était souvent décrit comme « le O’Connell des entrepreneurs allemands ».

Le 6 décembre 1921, le Traité anglo-irlandais est signé, mettant fin à un combat de mille ans.

L’Irlande avait vécu sous le joug économique et politique anglais, ni plus ni moins qu’une simple colonie. Six septièmes des terres appartenaient à des lords anglais, qui exigeaient des paysans des loyers toujours plus élevés.

Ce que l’on appelait l’économie « naine » se développait, car de minuscules lopins de terre étaient constamment partagés et repartagés entre de plus en plus de gens.

La misère des classes inférieures irlandaises a été décrite par Friedrich List dans un essai sur les chemins de fer en Irlande, en 1839 :

La misère de cette population dépasse l’imagination. Chaque habitant est propriétaire, mais chaque propriétaire est un mendiant. Le pain est chez eux une denrée rare, le lait est une boisson de luxe, la viande inconnue. Ils ne vivent que de pommes de terre, et de la pire sorte, celle que l’on appelait autrefois nourriture à cochons et que l’on préfère maintenant aux meilleures sortes, car son rendement est plus grand et elle est plus bourrative. Les adultes se promènent en haillons et les enfants tout nu. Les chaumières sont construites avec de la bouse de vache, sans fenêtres ni portes, sans conduit de cheminée, quasiment sans toit et toujours sans véritable plancher. Ils couchent sur un mélange de paille et de feuillage à moitié moisis. A part quelques casseroles, aucun outil ménager. Les hommes et les cochons cohabitent mais les cochons sont mieux soignés que les enfants, car ils assurent le paiement du loyer. En raison du manque de travail, la moitié des travailleurs passent la journée à ne rien faire. Voici la cause des désordres et crimes qui ont augmenté de manière si terrifiante. Néanmoins, on doit admirer avec quelle force de caractère la majorité de ces créatures supportent leur misère. Quel contraste choquant avec la prospérité des propriétaires de terrains et bailleurs, des manufacturiers, etc. qui n’a cessé d’augmenter grâce à l’Union avec l’Angleterre, aux bateaux à vapeur et aux améliorations de l’époque moderne.

Dans son plaidoyer, lors de son procès, O’Connell décrit l’effondrement de l’économie, et ce discours a été commenté par Friedrich List dans son Zollvereinsblatt (journal de l’Union douanière) :

Les villes réduites à la mendicité, les banlieues à des amas de pierres, les manufactures ruinées, les travailleurs renvoyés sur les terres où leur vie s’écoule en mangeant des pommes de terre sans même de sel. Voici la félicité que préparent pour l’Allemagne nos propres visionnaires du libre-échange. S’il y avait la moindre étincelle de vérité dans cette théorie, le bonheur du libre commerce avec l’Angleterre devrait augmenter à mesure que l’on s’approche de l’île prospère. Mais l’expérience irlandaise montre exactement le contraire. En raison des bateaux à vapeur, la mer d’Irlande est devenu un courant. L’on fait l’aller-retour pour un shilling. Le libre commerce entre les deux îles a abouti à plus de misère et de criminalité, et l’expérience de l’Irlande jette une lumière crue sur le constat que sans de florissantes manufactures et avec l’agriculture uniquement, aucun pays ne peut prospérer. Comme nous l’avons déjà dit : l’amour pour la riche et puissante Britannia est celui de Sémélé pour Zeus tout-puissant. Dans la mythologie grecque, Sémélé est la fille de Cadmos, qui tombe amoureuse de Zeus. Hera, par jalousie, la pousse à exprimer le souhait de voir Zeus dans toute sa majesté, et son voeu étant exaucé, elle est consumée par la foudre qui entoure le dieu. Celui qui se laisse embrasser par Britannia sera lui aussi dévoré par le feu.

En outre, écrit List, les lois sur la propriété en Irlande constituaient une des principales raisons de la misère, entre autres, car elles permettaient aux grands propriétaires terriens de dépenser toute leur rente foncière en Angleterre, au profit évident de cette dernière.

Tirer les leçons pour aujourd’hui

On trouve un autre Irlandais, grand admirateur de List, en la personne d’Arthur Griffith. Né le 31 mars 1871 à Dublin, il fonda en 1905 le Sinn Fein, un parti politique dont le nom signifie : « Nous-mêmes ».

A l’origine, Griffith ne recherchait pas l’autonomie totale, et surtout pas par la violence. Néanmoins, en 1916, à la suite d’un soulèvement, la République irlandaise fut proclamée, ce qui provoqua une réaction très violente de la part du gouvernement anglais.

Quatre-vingt-dix Irlandais furent condamnés en cour martiale et quinze d’entre eux exécutés. Ces exécutions transformèrent la conscience du peuple, qui réclama immédiatement l’indépendance.

Devenu Premier ministre de l’Irish Free State entre janvier et août 1922, Griffith s’inspire directement de Friedrich List et de son système d’économie nationale. Dans un discours devant la première Convention du parlement irlandais, le 28 novembre 1905, il avait exprimé publiquement pour la première fois son admiration pour List. Il rédigea différents articles sur ces idées, dont un extrêmement important sur List et Carey, où on lit :

Jusqu’en 1824, alors que la classe commerçante anglaise et la population travaillant dans l’agriculture se trouvaient dans des camps opposés, l’Angleterre pratiquait le plus strict protectionnisme du monde entier, tandis que les biens importés du continent étaient frappés de tarifs douaniers prohibitifs et que l’importation de denrées alimentaires était interdite. Jusqu’à la fin de la guerre napoléonienne, la loi anglaise imposait que les biens étrangers soient transportés uniquement sur des bateaux britanniques ou alors sur ceux des pays où ils étaient produits. Et pour le commerce avec les colonies anglaises, seuls des bateaux anglais étaient autorisés. De même, les exportations anglaises n’étaient transportées qu’à bord de bâtiments britanniques.

Les enseignements d’Adam Smith furent vigoureusement promus par l’Angleterre sur le continent européen, tandis qu’elle-même verrouillait ses ports. Les services secrets anglais distribuaient – fort généreusement - de l’argent à des journalistes et des théoriciens afin qu’ils se fassent l’avocat de l’ouverture des ports continentaux aux biens anglais. La politique française y étant hostile, ses professeurs et journalistes progressistes furent massivement « travaillés » pour qu’ils acceptent l’économie anglaise.

Vu ce qui se passe dans les médias de nos jours, les services secrets anglais n’ont pas, semble-t-il, perdu les bonnes habitudes.

Griffith précise qu’un certain Dr. Bowering avait été payé par le gouvernement anglais pour discréditer List en Allemagne. Suite à cette campagne de calomnie grassement financée, l’oeuvre de List resta méconnue en Allemagne, problème qui nous est familier.

Griffith conclut que l’Allemagne et l’Amérique modernes sont devenues les grandes rivales de l’Angleterre, grâce à l’oeuvre de Friedrich List et de Carey. A l’aide de leurs théories, Bismarck réalisa un miracle en transformant l’Allemagne, en seulement deux décennies, en une grande puissance.

Il est significatif que dans la foultitude des biographies de Bismarck, l’on ne trouve pratiquement aucune référence à cette évaluation remarquablement juste, faite par Griffith, des origines de la révolution industrielle en Allemagne, ni à la relation manifeste entre les réformes de Bismarck et le système américain d’économie politique.

Pourtant, il serait de la plus haute importance de le reconnaître aujourd’hui, alors que la crise systémique, qui a été déclenchée mais non causée, il y a un an, par les subprimes aux Etats-Unis, entre dans sa phase finale, et que la théorie du libre-échange sur laquelle repose la mondialisation est discréditée.

La délocalisation de la production et des emplois dans des pays de moindres coûts, ainsi que le déclin du marché interne en raison de l’Union monétaire européenne, montrent bien la pertinence des arguments de Kardorff et de la politique de Bismarck. Si l’Allemagne, en tant que nation industrielle, veut survivre aux tempêtes qui se préparent, il nous faut tirer les leçons de cette histoire. La classe des PDG défenseurs de la « valeur aux actionnaires » étant désormais totalement discréditée, on trouvera peut-être ici et là des entrepreneurs qui soient prêts à reprendre le flambeau de Kardorff et de Bismarck.