[sommaire]

Du Plan Marshall à une Banque nationale : la reconstruction de l’Europe hier et aujourd’hui

Après le mouvement de grève de masse de décembre 1995, notre horizon politique se trouve défini par la nécessité de libérer la France et l’Europe des mesures d’austérité brutale que nous impose le traité de Maastricht.

L’application des cinq critères de convergence a eu non seulement pour effet de détruire dix millions d’emplois, mais surtout elle crée un environnement de contraction économique incompatible avec la mise en oeuvre des grands travaux de Jacques Delors. Dès lors, tout le continent européen, sauf à changer radicalement de politique, se dirige vers une crise économique et sociale d’une ampleur supérieure à celle des années trente.

En Europe de l’Est, la thérapie de choc du Fonds monétaire international et le libéralisme sauvage ont pour effet de plonger la région dans un nouveau moyen-âge, détruisant le niveau et l’espérance de vie avec une brutalité rarement constatée auparavant.

Chez nous, au moment même ou la crise se révèle dans toute son ampleur aux yeux de tous, nos hommes politiques sont paralysés par la peur que soulève l’imminence d’un effondrement en chaîne des marchés financiers, par la peur de l’inconnu. Ainsi hésitent-ils à rompre avec le système en place, avec la logique financière et monétaire des trente dernières années.

Il est donc urgent de définir l’alternative. Pour faire ce pas vers l’inconnu, il est indispensable de s’inspirer d’un exemple passé, qui se caractérise par un succès incontesté, et qui dépasse le cadre d’une seule nation. C’est dans ce contexte que la référence au Plan Marshall prend toute son ampleur.

L’intérêt stratégique américain

L’une des qualités principales des responsables américains impliqués dans l’élaboration du Plan Marshall, fut leur capacité d’anticiper, puis de définir un certain intérêt stratégique et de développer la volonté d’agir en conéquence. Beaucoup d’historiens ont eu tendance à défnir cet intérêt stratégique de façon réductionniste, notamment en fonction de la guerre froide. Il est évident néanmoins que les dirigeants américains de l’époque considéraient le développement économique national et international comme faisant partie intégrante de leur sécurité nationale, ce que peu d’hommes politiques sont en mesure de comprendre aujourd’hui.

Ainsi les dirigeants européens actuels restent indifférents devant les conséquences néfastes de Maastricht sur la sécurité européenne, et leurs homologues américains restent insensibles à la menace que pose la thérapie de choc du FMI en Europe de l’Est.

Par contre, pour apprécier le Plan Marshall dans toute son ampleur et pour mieux en comprendre les limites, nous devons définir le véritable intérêt stratégique américain en fonction d’une bataille qui fut déterminante pour l’histoire du XXe siècle.

Ainsi se trouvaient confrontés, au début du siècle, le plus grand et le plus puissant Empire du monde, l’Empire britannique, et une puissance industrielle en plein essor, les Etats-Unis. Nous devons aussi considérer le rôle de l’Europe continental en tant qu’allié potentiel des Etats-Unis. Et enfin, l’émergence de l’Asie.

Contrairement à l’historiographie officielle, la révolution américaine, et donc la culture politque qui en est issue, s’est inspirée du courant philosophique de Leibniz, et non de celui de John Locke et Thomas Hobbes. Ainsi, sa conception de l’homme, de la science et de l’économie des était définie par la Société Philosophique de Philadelphie établie par Franklin sur le modèle de l’Académie Royale des Sciences, que Leibniz avait proposé à la France quelques décennies plus tôt. Si pour Hobbes et Locke, l’Etat n’était qu’un arbitre, protecteur des nantis et responsable d’un contrat social, pour les révolutionnaires, l’Etat avait pour mission de promouvoir par l’éducation le développement de la force de travail, et d’encourager positivement l’industrie, la science et l’initiative du citoyen.

Mais, à peine un siècle plus tard, à l’intérieur même des Etats-Unis, une faction impériale avait réussi à ramener le pays dans le giron de la Grande Bretagne.Grâce à la première Guerre Mondiale, l’Empire britannique atteint son apogée, contrôlant plus du quart de la surface terrestre et un tiers de la population mondiale. L’Entente Cordiale consacrait le rôle de la France comme principal allié stratégique de l’Angleterre ; la Russie et l’Allemagne étaient dévastées, leur industrie détruite ; les empires austro-hongrois et ottomans avaient cessé d’exister.

Cependant, la deuxième Guerre Mondiale allait chambarder ce rêve impérial. Pendant le conflit, en effet, deux factions s’opposaient au sein même du pouvoir américain, sur ce qu’allait devenir le monde après la victoire Alliée sur le Nazisme. Sous l’impulsion du Président Roosevelt et du Général MacArthur, les patriotes entendaient s’allier les Philippines, l’Australie, le Japon, la Chine, la Corée, l’Inde, l’Afrique et l’Europe contre le colonialisme britannique.

Les milieux financiers anglo-américains entendaient au contraire former, à l’issue de la Guerre, une nouvelle « relation spéciale » leur permettant de mieux dominer le monde. La mort de Roosevelt et la mise à l’écart du Général MacArthur leur ouvrit le chemin, jusqu’à l’inauguration du Président John Kennedy.

Franklin Roosevelt était très conscient de sa mission, en tant que président des Etats-Unis, d’utiliser la puissance de son pays pour démanteler les empires coloniaux. Les colonies françaises et anglaises devaient, selon sa vision stratégique, être placées sous l’autorité provisoire d’une agence dont le mandat serait de mettre en oeuvre, en accord avec un calendrier précis, la décolonisation. Il prévoyait un plan de développement grandiose, caractérisé par des transferts de technologie vers le tiers monde, par des apports de capitaux aux secteurs productifs de ces nations, et par de grands projets d’infrastructure. Sur les instructions de Roosevelt, des études étaient en cours, portant sur la construction de chemins de fer trans-africains et eurasiens, reliés aux futurs ports régionaux en Palestine et dans le Golfe persique ; l’on étudiait aussi des projets d’irrigation pour l’Afrique du Nord et un réseau de canaux et d’infrastructures hydro-électrique pour l’Europe et l’Asie.

Voilà comment Roosevelt concevait l’intérêt stratégique des Etats-Unis ; en contrant l’Empire britannique, il se doutait bien que la Russie se rallierait à sa vision, plutôt que d’accepter d’être isolée. Après la mort du Président, sa vision fut essentiellement, abandonée, et même trahie ; le Plan Marshall en était comme le dernier vestige, dont même les aspects les plus positifs s’inséraient dans le contexte de la Guerre Froide.

Le plan marshall dans le contexte europeen

L’originalité du Plan Marshall, est que l’on y conçoit la reconstruction européenne comme un tout. A la fin de la guerre, les dirigeants américains s’étaient d’abord ralliés aux vues du Département d’Etat, connues sous le vocable de « Relance Equilibrée ». C’est dans ces milieux que l’on a élaboré le Plan Morgenthau, selon lequel l’industrie allemande devait être entièrement et à tout jamais démantelée jugé trop radical, ce plan fut écarté.

En effet, les milieux du Département d’Etat voulaient borner l’intervention américaine à une action de stabilisation, d’où, selon eux, allait venir la reprise économique. A ces fins, l’équilibre devait être maintenu entre la France et l’Allemagne, ce qui voulait dire imposer à l’Allemagne une limite à sa capacité industrielle, ainsi que le démontage d’une partie des usines allemandes et leur transfert physique vers la France et la surveillance internationale des dépôts de charbon de la Ruhr. Avec la création du Fonds Monétaire International, paravent des intérêts financiers anglo-américains, l’on a voulu donner la priorité à une prétendue stabilisation monétaire. Les prêts aux nations européennes seraient accordés sur une base bilatérale, par opposition à une approche globale. Pour le financement de la reconstruction, les Etats-Unis n’allaient pas jouer un rôle actif, mais la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) aurait le droit exclusif de décider de l’allocation des crédits.

Suite à la détérioration soudaine des conditions économiques sur le continent, il devint évident à l’Administration Truman qu’une autre approche s’imposait. Au Département de la Défense, les responsables avancèrent d’abord l’idée de reconstruire l’économie allemande le plus rapidement possible, au risque de froisser les susceptibilités franco-britanniques. La France et l’Angleterre s’étaient en effet engagées, lors de la signature du traité de Dunkerque en mars de 1947, à combattre toute tentative venant de la part des Etats-Unis visant à revoir à la hausse les limites à la production allemande et à alléger les réparations de guerre à leur endroit. S’alignant sur les coalisés de Dunkerque, et prétendant satisfaire leurs exigeances en matière de sécurité, certains au Département d’Etat s’avancèrent avec un projet de Fédération européenne, arguant qu’un tel schéma permettrait de mieux encadrer et contrôler l’Allemagne.

Quoique le projet eût attiré le soutien de certains dirigeants français, l’Angleterre a vite compris que dans cette nouvelle Fédération, elle serait rabaissée au niveau des autres partenaires européens. A la tête d’un vaste Empire, elle ne s’intéressait nullement au processus pénible de la reconstruction de l’Europe, mais au seul soutien financier américain, afin qu’elle puisse continuer à régner sur la zone sterling. Face à ces réticences, et pour rompre le blocage, les responsables du Département de la Défense reprirent l’idée d’un projet unique de reconstruction globale du continent, au delà du seul cas allemand, mais sans encadrement par un organisme fédéral européen. Cette approche plus réaliste exigeait un financement à court terme plus important, ce qui n’était pas pour plaire à Wall Street, partisan d’une austérité (sous le vocable de stabilisation monétaire), et d’une rigueur budgétaire généralisées.

Cette conception prévalut.

La reconstruction de la France

Malgré quelques velléités d’ingérence américaine en grande partie causées par la pression que les élus républicains au Congrès, obssédés par l’anti-communisme et la rigueur budgétaire, plaçaient sur l’Administration, une coordination étroite entre les Etats-Unis et les pays bénéficiaires au niveau de l’utilisation des fonds se trouvait pleinement justifiée. La logique du Plan Marshall était de lancer dans la bonne direction l’ensemble des économies européennes, avec un effet de levier, ce qui exigeait un contrôle attentif de l’orientation des fonds par les parties intéressées. Il représentait un effort budgétaire significatif de la part des Etats-Unis (15% des revenus fiscaux annuels pendant une période de quatre ans, entre 1948 et 1952), qui ne couvrait cependant que 5% des besoins en aide et en investissement en Europe. Ce « 5% » était donc crucial comme véritable poisson- pilote du reste. On ne pouvait, dans ces conditions, se permettre aucune erreur, ce qui impliquait une approche dirigiste et une mobilisation coordonnée des fonds.

Le programme français de reconstruction avait été défini en grande partie en 1946 par Jean Monnet, premier Commissaire général au plan. L’effort d’investissement devait se concentrer sur l’infrastructure et sur la modernisation des équipements des grandes entreprises nationalisées, qu’il voyait comme le moteur de la reprise dans les domaine des transports, de l’énergie et des matières premières.

Mais, au cours du deuxième semestre de 1947, survint une crise qui empêcha la mise en oeuvre du Plan de reconstruction. La balance commerciale de la France vis à vis des Etats-Unis était fortement déficitaire et l’Etat n’était plus en mesure de contrôler les importations de produits de première nécessité en provenance des Etats-Unis. Afin de stabiliser la monnaie française très ébranlée, toutes les ressources furent mobilisées et le plan de Monnet en conséquence fut paralysé.

C’est ainsi que dans un premier temps, le Plan Marshall allait permettre à la France et aux autres nations européennes dans la même situation, de s’approvisionner gratuitement auprès des Etats-Unis en produits alimentaires de base, en pétrole et en machines-outil. Le gouvernement américain s’engageait à payer directement et en dollars tous les fournisseurs, en grande majorité eux-mêmes américains, pour le compte des gouvernements européens. Ces derniers revendaient les produits ainsi acquis sur leurs marchés intérieurs, et plaçaient leur contre-valeur en francs provenant des ventes dans un fonds spécial, ultérieurement débloqué au fur et à mesure des choix d’investissement effectués.

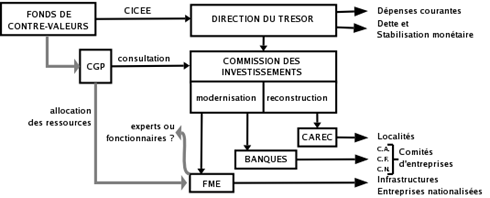

Ainsi, pour chaque dollar de produits fournis par les Etats-Unis et vendus sur le marché français, le gouvernement français s’engageait à placer la contre-valeur en francs dans un compte administré par le représentant des autorités américaines en France (cf. Figure 1). Par la suite, le gouvernement devait négocier le déblocage de ces fonds par tranches, en fonction des investissements discutés et approuvés. L’utilisation des contre-valeurs de la vente des produits fournis au titre de l’aide Marshall permettait de couvrir les investissements définis par le Plan Monnet.

Du côté français, la mise en marche des mécanismes administratifs ne se fit pas sans heurt. Jean Monnet espérait diriger les négotiations avec les autorités américaines et obtenir que le Fonds de Modernisation des Equipements (FME) qu’il avait crée, soit sous contrôle du Commissariat Général au Plan. Le Directeur du Trésor, François Bloch-Lainé, voulait quant à lui garder le contrôle des fonds, alléguant la rigueur budgétaire ; il espérait en fait en utiliser une partie à des fins de stabilisation monétaire. Un compromis aboutit à ce que le FME fût placé sous l’autorité de la Commission aux Investissements, elle-même une création du Trésor, mais Jean Monnet et le Commissariat Général au Plan conservaient un pouvoir de consultation auprès de la Commission et du FME. Il est intéressant de noter au passage que Jean Monnet et Charles de Gaulle, en dépit de leur opposition politique sur l’avenir de l’Europe, s’accordèrent pour défendre une économie dirigée et donnant priorité aux équipements et à l’investissement productif, contrairement aux choix britanniques. Cette orientation eut pour incarnation institutionnelle le Commissariat Général au Plan (CGP) et pour instrument son Commissaire Général, Jean Monnet, qui parvint à faire en sorte que le FME soit le destinataire de plus des deux tiers des fonds de contre-valeur. (Cf. Figure 2 et 3).

CICEE : Comité interministériel pour la coopération économique européenne.

CGP : Commissariat général au Plan.

FME : Fonds de modernisation des équipements.

CAREC : Caisse autonome de reconstruction et de développement.

Jean Monnet avait espéré obtenir, pour le CGP, la responsabilité de négocier le déblocage des fonds de contre-valeurs auprès des autorités américaines et de coordonner leur allocation, au bénéfice du FME, qu’il voulait garder sous son contrôle. (voir ligne grise) Le directeur du Trésor, François Bloch-Lainé, préférait confier les négociations au CICEE et mettre le FME sous l’autorité du Trésor, reléguant le CGP au rôle de consultant auprès de la Commission des investissements. Finalement, les deux tiers des fonds de contre-valeurs ont été versés au bénéfice du FME, le reste ayant été soit utilisé par le Trésor à des fins de stabilisation monétaire, soit versé à la CAREC, ou mis à la disponibilité des grandes banques pour le financement des entreprises privées.

Jean Monnet avait clairement exprimé sa philosophie lors d’un passage à Washington en 1946, où il avait déclaré qu’il entendait « moderniser d’abord, et libérer ensuite ».

Une majorité des fonds de contre-valeur a été versée au bénéfice des entreprises nationalisées. L’impact global de ces fonds sur l’activité de reconstruction peut être apprécié dans a mesure où 10% des investissements réalisés au total en provenaient. De plus, les entreprises privées bénéficiant de l’effet d’impulsion, avaient quant à elles accès à l’épargne auprès des banques privées, et les administrations locales pouvaient s’approvisionner en crédit auprès de la Caisse Autonome de Reconstruction et de Développement, placée sous la responsabilité du Trésor. (Cf. Figure 4).

Même si la stabilité monétaire n’avait pas été une priorité absolue du gouvernement français lors de la reconstruction, contrairement à ce qui s’est passé en Grande Bretagne, à moyen terme la devise française et les autres devises européennes s’avérèrent plus solides que la livre sterling, quand, en 1957, celle-ci fut soumise à de fortes pressions. Avec l’effondrement de la livre et l’inauguration subséquente du marché des euro-dollars par les banques anglaises, les milieux financiers et le gouvernement anglais avaient décidé d’asseoir leurs activités sur le dollar américain. En ce temps-là, le franc était « fort » en raison de la base économique qui le soutenait (Cf. Tableau 1).

Le succès incontesté de la stratégie d’investissement française s’est aussi manifesté à travers l’augmentation spectaculaire de la productivité au cours des prochaines deux ou trois décennies. Nombre d’observateurs se sont évertués à comprendre quelle était la véritable raison de cet accroissement, le plus élevé de tous les pays industrialisés. Ils ont scruté l’organisation des missions de productivité, qui avaient été mises en place à la demande des Etats-Unis ; le but de ces missions était d’assurer que les investissements soient aussi performants que possible.

Le caractère malthusien et hostile au progrès technologique de la société française, tant au niveau des milieux d’affaires que des syndicats, n’avait pas échappé à certains experts américains, qui nous ont laissé leurs observations écrites sur les traits « féodaux » des industriels français ; ces derniers insistaient que seule une intensification du travail pouvait augmenter la productivité, car ils répugnaient à faire les gros investissements qui auraient permis une meilleure productivité grâce au progrès de la technologie.Quant aux syndicats, ils voyaient trop souvent le progrès technique comme une menace à la sécurité de l’emploi, alors qu’à l’époque, l’exemple américain avait bien démontré que les progrès techniques non seulement allégeaient l’aspect pénible du travail, mais, en permettant une meilleure productivité et donc, un taux de profit plus élevé. Ces profits étaient ensuite redistribués pour permettre aux travailleurs américains de jouir du niveau de vie le plus élevé du monde.

Entre 1950 et 1953, plus de 300 missions françaises, auxquelles ont participé plus de 2700 délégués, se rendirent aux Etats-Unis afin d’y visiter les usines, les centres de recherche, les universités, et afin de profiter d’un échange de vues avec les industriels, les ingénieurs et les travailleurs de ce pays.

Si nous ne pouvons mesurer l’impact matériel de ces missions sur la productivité de l’économie française, il est clair cependant qu’elles ont contribué à changer les mentalités. Très vite, la population devint acquise aux progrès technologiques « à l’américaine », et les syndicats ouvriers et patronaux, bien qu’en désaccord sur la répartition des fruits de la croissance, partagèrent une perspective « productiviste ». En outre, étant donnéle poids relativement très élevéducoût des transports et de l’énergie dans le processusde production,l’effortd’investissementconsentidans l’équipement et dans les infrastructures aura joué un rôle déterminant dans l’accroissement dela productivé. C’est un facteur qui tend à s’affirmer dans le moyen et le long terme.

Moins pondérable, mais tout aussi réel, a été l’épanouissement des facultés créatrices des individus ; l’amélioration de l’instruction publique, de l’accès aux soins de santé et aux activités culturelles, tout ceci rendu possible par une hausse du niveau de vie, a été déterminante. De plus, l’importance que l’on accorde au financement de la recherche scientifique infflue énormément sur la capacité d’une société à accomplir des percées fondamentales, qui ont un impact marqué sur la productivité.

Cependant, et quoique Jean Monnet fût le partisan fervent des investissements lourds pour relancer l’économie française, il faut aussi reconnaître que cette relance était pour lui, le point d’appui pour un tout autre objectif, le fédéralisme européen. Subordonnée comme elle l’était à ces projets politiques, la vision de Monnet était en fin de compte, pragmatique, celle des américains, aussi, puisqu’eux aussi, concevaient le Plan Marshall en fonction de leur « intérêt stratégique ». C’est cela qui en a diminué la portée, ce qui est d’autant plus regrettable si l’on prend en compte le fait que la conjoncture historique était extraordinairement favorable à tout leader qui aurait voulu mettre fin définitivement au sous-développement et au colonialisme.

Urgence d’un nouveau plan marshall

Aujourd’hui, la dépression économique, la chute vertigineuse du niveau de vie qui touche presque toute la planète, font que la reconstruction des capacités productives est devenue une question de première urgence. Telle entreprise est hors de question dans le cadre des structures financières actuelles et de toute façon, ces structures sont condamnées à s’effondrer d’un instant à l’autre. Et nous savons que le Keynesianisme, qui a inspiré à la fois le New Deal de Roosevelt et le Plan Marshall, est une solution parfaitement illusoire, car l’état d’endettement des nations fait que la mobilisation de ressources fiscales ne peut se faire et ne se fera pas.

Seule la refonte complète des structures financières internationales, accompagnée d’une réorganisation globale de la dette, permettra un programme sérieux de reprise. Un tel programme devra mettre l’accent sur la production industrielle, l’infrastructure physique et le niveau de vie. La spéculation sera pénalisée. Les nations souveraines devront reprendre le contrôle de l’émission de la monnaie et du crédit, afin d’orienter les investissements vers la production réelle.

C’est sur ce dernier point, que notre stratégie diverge notamment de celle du Plan Marshall, qui, lui, reposait en grande partie sur la mobilisation du crédit à partir des revenus fiscaux de l’état et d’eux seuls. Ceux-ci sont aujourd’hui ridiculement insuffisants par rapport aux investissements nécessaires pour assurer une reprise, car l’assiette fiscale est devenue beaucoup trop étroite. Il faut donc créer une institution, qui émette du crédit en anticipation des revenus à venir engendrés par de grands projets mobilisateurs, au delà des recettes fiscales actuelles. Il s’agit d’une Banque Nationale de type Hamiltonien, structure permanente capable de mobiliser les crédits nouveaux émis sur ordre du Trésor en les jumelant aux ressources financières déjà existantes et dans le but de maximaliser l’investissement productif (Cf Figure 5).

Les temps exigent une volonté affirmée de la part de nos gouvernements de rétablir l’autorité des Etats-nation sur les marchés financiers, et d’imposer les priorités de développement national - par opposition à celles des brigands du libre-échangisme. Au delà du Plan Marshall, ce sont les concepts de Leibniz et de ses héritiers que nous devons faire renaître.

Les produits importés gratuitement au titre de l’aide Marshall étaient vendus sur le marché intérieur français et leur contre-valeur en francs placée dans un compte spécial, pour être débloquée ultérieurement en fonction des investissements choisis.

Pour ceux qui désirent en savoir plus sur le sujet : « Le Plan Marshall et le relèvement économique de l’Europe »

Ce livre est le compte-rendu complet d’un colloque qui s’est tenu à Bercy les 21, 22 et 23 mars 1991. Nous y trouvons les présentations d’uun grand nombre d’experts venus de plusieurs pays, couvrant la genèse, le fonctionnement et le bilan du Plan Marshall. Il est intéressant de noter que si l’on y couvre la plupart des pays concernés par le Plan Marshall, des Etats-Unis au Japon, en pasant, entre autre, par la Russie, la France, l’Allemagne et la Bulgarie, aucun représentant anglais n’a contribué au colloque. Une source quasi exhaustive d’informations et d’analyses.

Cet ouvrage est édité par le Comité pour l’Histoire économique et financière, Ministère de l’économie et du budget, 6 avenue de l’Opéra, 75001, Paris. (840 pages, 290F)

Les figures 1, 3, 4 et le tableau 1 ont été tirés de la contribution de Michel Margairaz, publiée dans Le Plan Marshall et le relèvement économique de l’Europe.