[sommaire]

Dans le secteur avancé, le réveil du nucléaire prend la forme de la commande par la Finlande de l’EPR, suivie de la France. Nous reviendrons sur ce réacteur, mais apprécions tout d’abord l’expérience de la Finlande qui a les réacteurs les plus performants au monde, ceci grâce à une combinaison historique astucieuse de réacteurs rustiques issus de l’ère soviétique, dotés néanmoins d’équipements et de procédures de contrôle d’origine occidentale. Ceci devrait être un paradoxe intéressant pour les technocrates français qui ne voient, comme approche, que la série des paliers standards.

EPR : le programme franco-allemand

Autant que la « 141R » était LE modèle de la machine à vapeur, dans la perfection homogène de sa réalisation, l’EPR sera probablement LA référence de ce début de siècle. Il s’agit d’un réacteur classique à eau pressurisée, technologie que la France domine, de taille et de puissance d’un « cran » au-dessus des modèles précédents : 1600 MW(e), contre 1250 MW(e) actuel. Il aura quatre circuits au lieu de trois pour l’évacuation de la chaleur produite, 60 ans de vie (40 ans), un rendement amélioré de 37% (34%) et une sobriété gagnée en amont et en aval. Le combustible sera plus enrichi (5% au lieu de 3,5%) ; ceci apporte des avantages multiples lors de la combustion, puisqu’une tonne de combustible fournira 70 GWj/t contre 50 auparavant. Pour reprendre l’image de M. Lung [1], c’est comme nos voitures qui consomment 5 litres au 100 km alors qu’elles absorbaient 30 litres pour la même performance dans les années 70 : ce n’est pourtant dû qu’à l’amélioration continue du moteur de M. Diesel. La sécurité de l’installation a encore été affinée et l’entretien préventif a été réduit, pour une électricité 10% moins chère. Bref, le must à ce jour.

La concurrence n’est d’ailleurs pas en reste, avec l’ABWR, réalisé conjointement par des japonais et des américains, qui est déjà en exploitation au Japon, l’APWR de Westinghouse, le CE 80+ de Combustion Engineering et le BWR 90+ d’ABB Atomics.

Mais comme le dit Areva, le constructeur de l’EPR, c’est une évolution, pas une révolution.

La quatrième génération

La prospective actuelle dans la technologie des réacteurs nucléaires prend la forme policée et encadrée d’un programme dit de quatrième génération, nommé Gen4. Il s’agit d’un lieu de réflexion global, plus que d’un programme en tant que tel. Areva y sera présent, mais travaillera aussi en dehors de Gen4 ; et la quatrième génération ne sera pas contenue toute entière dans Gen4. Les participants sont en général les ministères de l’énergie, sauf pour la France, où c’est le CEA qui la représente.

Ce programme rassemble les USA, le Japon, l’Argentine, le Brésil, le Canada, la France, la Corée du Sud, l’Afrique du Sud, la Suisse, le Royaume-Uni et l’Europe. Les USA cherchant à chapeauter le tout, les Russes s’en sont exclus, et les français sont restés mais avec précaution. Quand aux Indiens, dépourvus d’uranium, ils continuent leurs avancées dans la surgénération du thorium, initiée avec les réacteurs canadiens Candu à eau lourde.

Les Russes ont fait pour leur part en novembre 2002 une contre-proposition, nommée INPRO, International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel.

L’accord Gen4 s’est fait sur un nombre restreint d’options, de manière à pouvoir les étudier en profondeur.

Il y en a six :

- les réacteurs à haute température

- les réacteurs à gaz

- les réacteurs à sels fondus

- les réacteurs à eau supercritique

- les réacteurs au sodium caloporteur

- les réacteurs au plomb caloporteur

Trois de ces réacteurs seront des surgénérateurs (options 3, 5 et 6), et éventuellement un quatrième (option 4). Trois opèrent à basse pression (options 3, 5 et 6). Un seul utilise encore de l’eau (4), et l’hélium sert à évacuer la chaleur pour deux d’entre eux (1 et 2). Si d’autres voies sont susceptibles d’apparaître, cela nous donne tout de même une bonne idée des orientations en cours.

Les États et les entreprises doivent se répartir la recherche : la France planchera sur les projets à haute température, mais comme tous les participants, elle suivra de près et participera peu ou prou aux autres options. Les autres « chefs de file » devront être le Japon pour le réacteur rapide refroidi au sodium, les USA pour le réacteur rapide à gaz refroidi à l’hélium, le Canada pour le réacteur à eau supercritique, la Suisse est sollicitée pour le réacteur rapide refroidi au plomb - bismuth, et le réacteur à sels fondus est sans parrain pour l’instant.

Rien de plus précis n’est aujourd’hui connu sur la répartition des efforts prévus de chacun depuis la dernière réunion de février 2005. Mais qu’y a-t-il derrière ces options ?

Anatomies des options à l’étude

Les réacteurs à hautes températures

Distinguons ici deux types : les très hautes températures vers 1000°C et plus, et les hautes températures, vers 850°C. Soulignons que les réacteurs actuels fonctionnent à environ 350°C, comparés aux centrales thermiques qui fonctionnent à 600 ou 700°C. Dès ce dernier niveau, beaucoup de réactions chimiques sont envisageables et la chimie nous en fournit toujours de nouvelles. Les très hautes températures visent quant à elles le cracking de l’eau en hydrogène.

Cela signifie qu’on envisage sérieusement, pour la chimie et les transports, de remplacer à terme le pétrole par ce gaz prometteur. Cela présage aussi d’un stockage de l’électricité sous forme de pile à combustible. Bref un redémarrage de la chimie industrielle innovante, si toutefois il existe encore des étudiants pour se lancer dans ces domaines difficiles. La France en est aux études de faisabilité du premier type, et d’autres pays sont sur le coup, comme l’Allemagne, le Japon, la Chine et les USA.

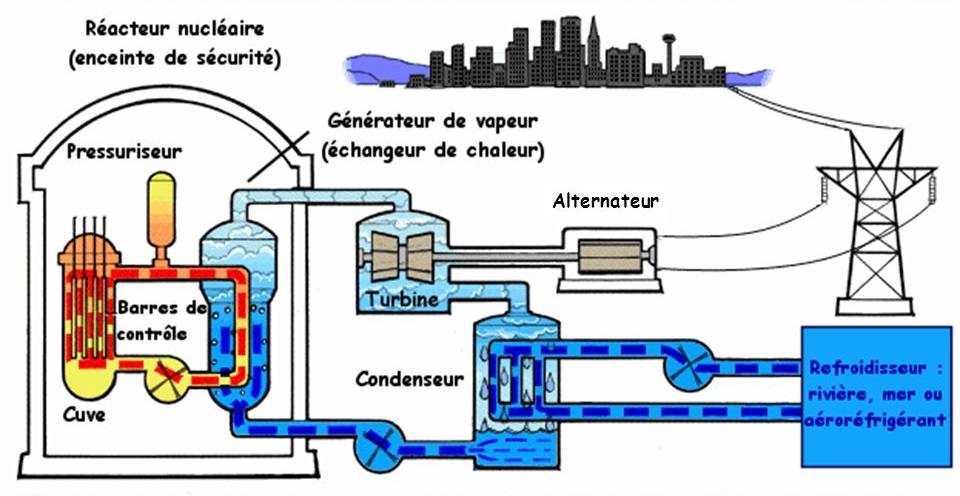

Les réacteurs à gaz

Les réacteurs à gaz autorisent une simplification drastique de la centrale de production d’électricité. Rappelons que le nucléaire actuel produit, dans une grosse cocotte minute, une eau sous pression très chaude (circuit primaire), qui réchauffe l’eau d’un second circuit (secondaire) et la vaporise. Cette vapeur est turbinée et condensée par un circuit de refroidissement (tertiaire). Cette turbine entraîne un alternateur qui, lui, produit enfin de l’électricité. Bref, beaucoup d’intermédiaires techniques.

L’innovation consiste ici à supprimer le second circuit. Comment ? On remplace l’eau du circuit primaire par le gaz hélium. Le gaz carbonique peut aussi le faire, il est très bon marché, mais il est moins pratique. L’hélium entraîne directement une turbine et une génératrice de courant. Autre avantage : la turbine tourne plus vite, et l’alternateur est plus compact. Un alternateur compact peut être inséré dans l’îlot nucléaire et le tout enterré.

En fin de compte, il y a miniaturisation de la centrale, et le démantèlement de fin de service s’en trouve grandement facilité. Dernier gros avantage, la radioactivité reste confinée dans le cœur, et ne pollue pas le circuit primaire, car l’hélium ne réagit pas avec les neutrons. L’objectif à terme sera d’utiliser une innovation connue, les supraconducteurs à basse température (celle de l’air liquide), pour miniaturiser encore plus cette génératrice. Le circuit tertiaire restera, mais offrira une possibilité de cogénération plus réelle, car ce type de centrale plus petite fonctionnera en pool de plusieurs unités, et le sous-produit -eau chaude ou vapeur- sera toujours disponible. Tous les réacteurs à haute température sont des réacteurs à gaz.

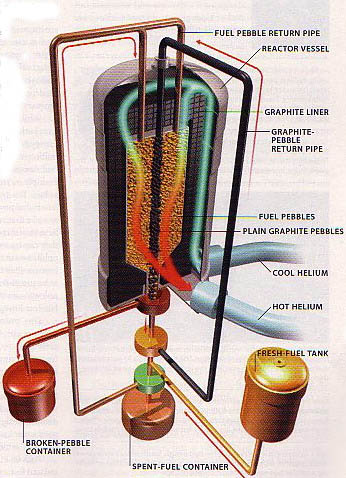

Les réacteurs à boulets

Ce sont des réacteurs à haute température avec un attrait particulier : le traitement continu. On charge des sphères de dix centimètres de diamètre par le haut du réacteur, et on en extrait autant en bas, pour les contrôler et éventuellement les remplacer.

Ces boulets sont des coquilles de céramique pouvant soutenir de très hautes températures (carbure de silicium), entourant une matrice de carbone (qui joue un rôle de conducteur thermique et de modérateur nucléaire), qui emprisonne des grains de combustible. Ces grains d’un millimètre de diamètre sont constitués de coquilles de céramique entourant l’uranium.

Les chinois se sont permis le luxe d’un essai réel de scénario catastrophe : toutes les sécurités d’un réacteur d’essai en fonctionnement furent neutralisées. Le résultat fut définitif : après une bouffée de chaleur, le réacteur est revenu à une température de deux degrés au-dessus de la norme de fonctionnement !

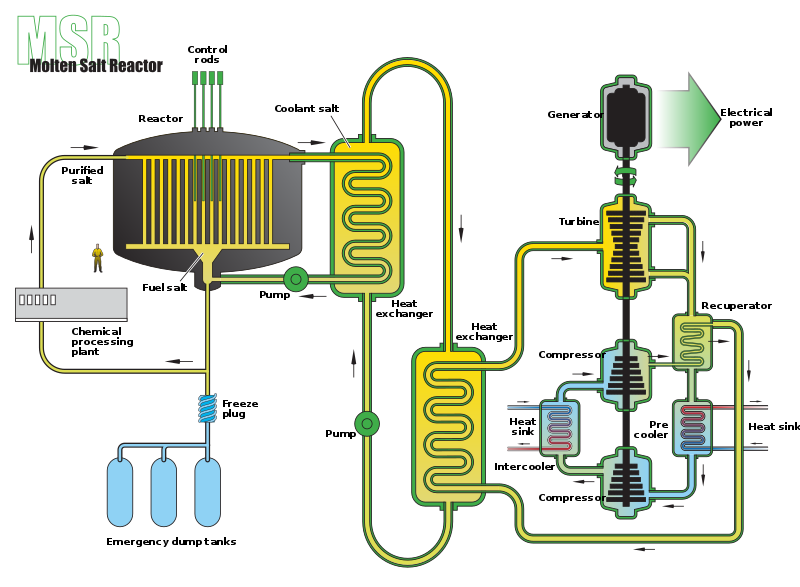

Les réacteurs à sels fondus

Le fluorure d’uranium est un sel qui fond avant 400°C, et un réacteur fonctionnant avec cet agent modérateur opère dans une fourchette de 700 à 800°C. Comme il s’agit d’un liquide, on peut extraire un mince filet de ces sels fondus pendant le fonctionnement du réacteur et les traiter pour en extraire les actinides secondaires, qui sont en quelque sorte, par leur trop grande propension à capturer les neutrons, un poison qui tue les réactions nucléaires en cours. On se contentait jusqu’à maintenant de changer régulièrement le combustible usagé pour le retraiter dans une usine spécialisée, où les restes purifiés de ces poisons sont mélangés avec du combustible neuf.

Ici rien de tel, ce filet liquide va être directement traité en continu, « filtré » chimiquement en quelque sorte, et réinjecté dans le réacteur. L’avantage principal de ce type de réacteur réside dans sa sobriété en combustible et dans la diminution des réactions nucléaires secondaires parasites qui s’y produisent : le résultat est une quantité moindre de rejets et de produits militairement récupérables. Enfin la sécurité intrinsèque est comparable à celle obtenue avec les réacteurs à boulets.

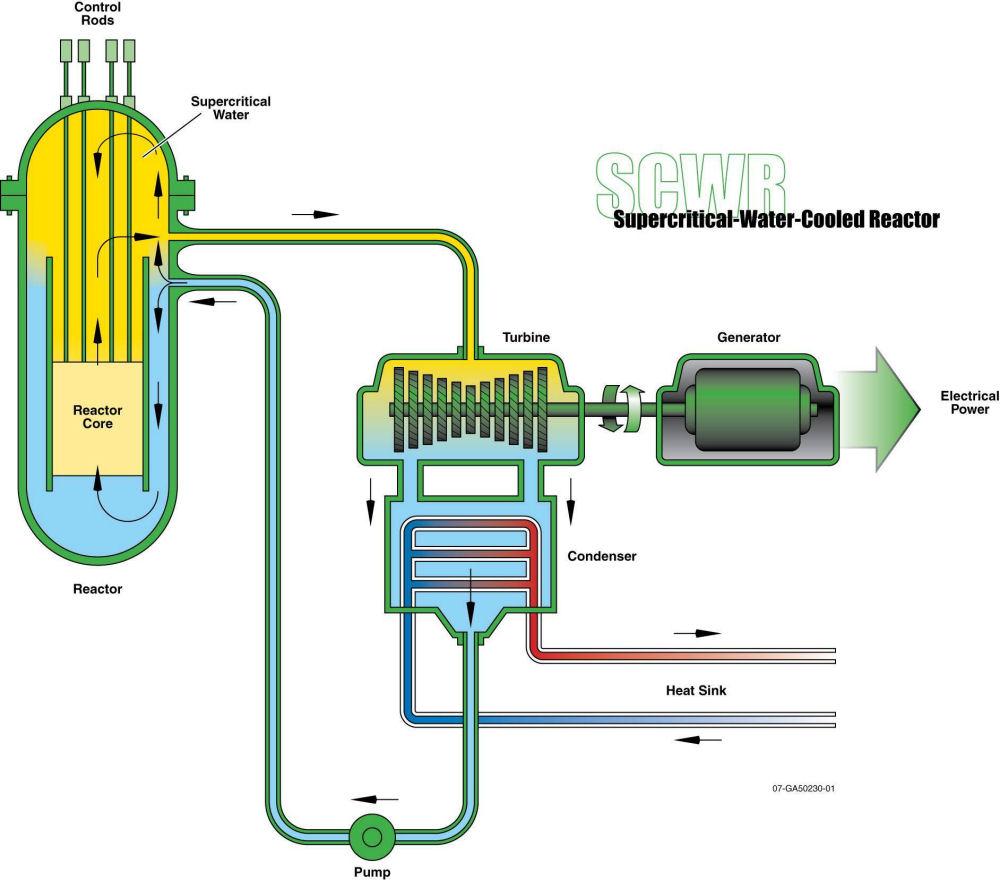

Les réacteurs à eau supercritique

L’eau supercritique est utilisée pour ses qualités physiques, et non chimiques. Vers 530°C et sous très forte pression (25 MPa ou 255 kg/cm2) l’eau n’est dans un état ni liquide, ni gazeux, mais dans quelque chose qui est nommé supercritique.

Dans cette phase, elle a une densité proche du liquide, permettant au tuyau sortant du réacteur de garder une taille proche de celle des réacteurs à eau liquide comme le PWR ou le REP classique français. Mais juste avant d’arriver à la turbine, elle peut changer de phase et fournir une vapeur sèche fort intéressante. Il existe de telles centrales conventionnelles produisant de l’eau supercritique. Il n’y a donc dans ce type de réacteur qu’une boucle entre le cœur et la turbine (comme dans les réacteurs à eau bouillante actuels BWR), et le gain de rendement se fait sur cet aspect. On vise les fortes puissances et les grosses centrales.

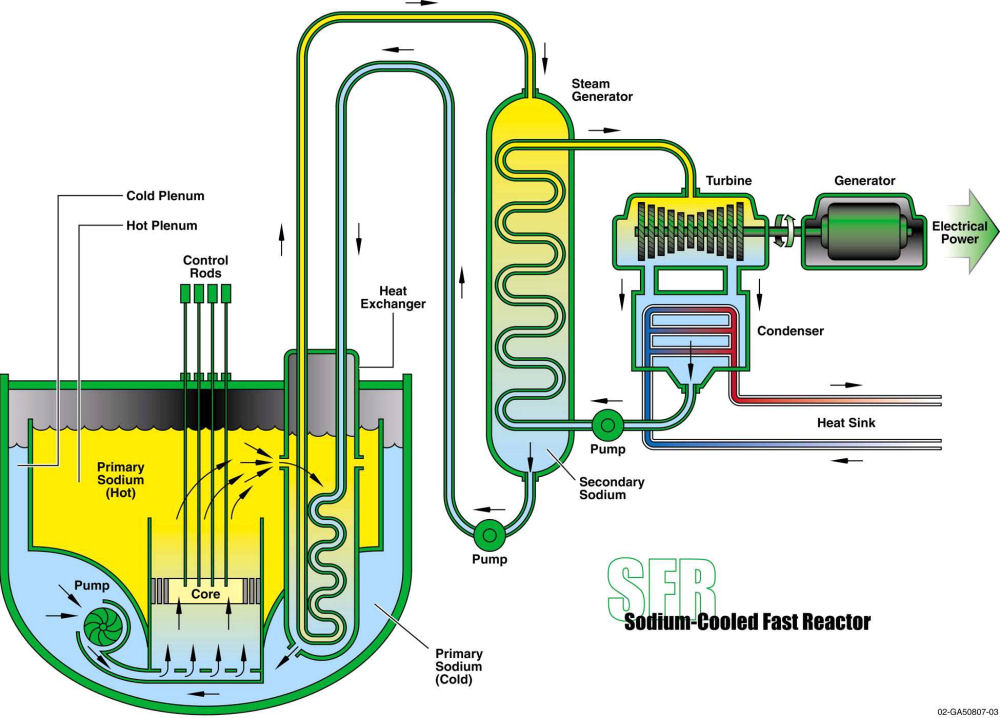

Les réacteurs au sodium caloporteur

Le sodium est un métal qui s’enflamme au contact de l’eau. Or il y a justement de l’eau dans le circuit tertiaire ! On insère donc actuellement par précaution un second circuit au sodium, entre le cœur du réacteur et le circuit du générateur. Mais malgré cette complication, le sodium a des qualités qui intéressent énormément les ingénieurs chargés d’organiser les flux de neutrons dans un réacteur. Beaucoup de praticiens veulent revenir au sodium, car il s’accommode de très fortes puissances, tout en restant à l’état liquide.

Les réacteurs pressurisés ne peuvent être beaucoup plus gros qu’ils ne le sont à présent, car tout accident de dépressurisation deviendrait fort problématique. Ils s’apparentent à la cocotte minute.

A contrario, la cuve qui contient le liquide (ici, le sodium, comme le plomb ou les sels fondus dans d’autres cas) n’a pas à supporter de fortes pressions et la conception du cœur est donc plus simple. La sécurité tient aussi au fait que ce liquide permet une dilatation homogène de toute la partie nucléaire, dilatation suffisante pour étouffer (rendre sous-critique) la réaction en cas d’accident. Le sodium, métal à l’état liquide entre 98°C et 880°C, possède à ce niveau de température une stabilité qui s’accommode bien des autres métaux qui constituent les assemblages de combustibles (oxyde ou métal) d’uranium et de plutonium.

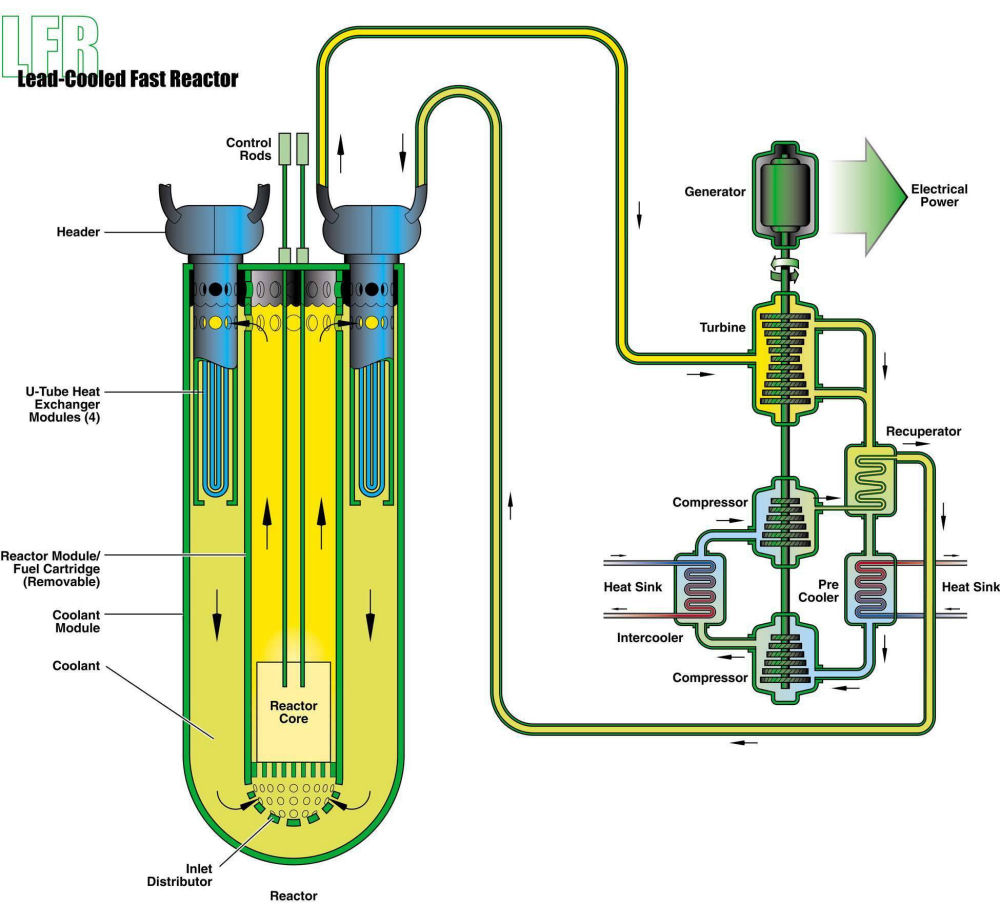

Les réacteurs au plomb caloporteur

Le plomb a l’attrait d’une inflammabilité bien moindre que le sodium, même s’il est moins coopératif que ce dernier dans le cœur en fonctionnement. De cet inconvénient émerge un avantage en cas de catastrophe : le plomb sera un bon cercueil pour un cœur mort brutalement.

Ce métal est par ailleurs plus fluide et permet une convection naturelle. Opérant entre 550 et 800°C, ce type de réacteur utilise comme combustible l’uranium sous forme métal, qui est plus intéressant que sous forme d’oxyde. Les Japonais, les Américains et les Russes ont chacun un réacteur en opération.

Vous avez dit « quatrième génération » ?

Mais pourquoi décrire ces projets comme étant de la quatrième génération ?

Au début, il s’agissait de maîtriser la réaction en chaîne. Tous ces réacteurs ne fonctionnent qu’avec une seule matière première : des neutrons ! Et pour en avoir il faut que le seul combustible disponible, l’uranium naturel, en donne suffisamment pour entretenir une réaction continue, sachant qu’il y a beaucoup de pertes. Au tout début, les réacteurs utilisaient de l’uranium naturel comme combustible, et l’eau lourde comme agent modérateur des neutrons et comme fluide caloporteur, car elle permettait de mieux utiliser les neutrons. Le graphite offre des caractéristiques semblables avec un faible enrichissement de l’uranium et fut lui aussi présent dès le début. La première génération se reconnaît à cette utilisation parcimonieuse des neutrons, et à la possibilité de procéder à des expériences annexes avec ces neutrons.

La seconde génération permit de conquérir à la fois puissance et rendement. Le réacteur type issu des sous-marins américains devint la référence pour les grosses unités et leur utilisation fut centrée uniquement sur l’électronucléaire.

La troisième génération est née après l’accident de Three Miles Island, et l’idée s’imposa que la conception d’origine de la partie centrale devait palier aux défaillances humaines. C’est la génération actuelle.

La quatrième génération inaugurera une première différentiation de l’utilisation de l’énergie produite. On atteindra des températures qui intéressent la chimie, permettant ainsi de concurrencer le pétrole, et des niveaux de sûreté qui concurrenceront le charbon pour l’eau chaude urbaine et industrielle, de même qu’une propreté qui attirera tout le monde sauf les romantiques.

Surgénérer

Derrière cette expression compliquée, il ne s’agit que d’un procédé de combustion plus perfectionné. C’est comme si vous deviez brûler du bois humide. Soit vous le brûlez tel quel dans une cheminée et vous obtenez beaucoup de fumée et d’imbrûlés, soit vous faites sécher les bûches avant de les glisser dans le feu. Cette opération de surgénération se fait pour l’instant en deux étapes, dans un réacteur et une usine de retraitement spécialisés, mais pour reprendre une image précédente, si avec un plein d’essence je fais 500 km, alors avec la surgénération je pourrai faire le tour de la terre.

Cogénération

Le nucléaire d’aujourd’hui, c’est avant tout de l’électronucléaire. Mais la demande en eau chaude peut être satisfaite sans trop pénaliser la production électrique. La cogénération consiste à récupérer l’eau chaude servant à condenser la vapeur qui sort du générateur -le troisième circuit- pour chauffer les immeubles. Mais on peut vouloir plus d’eau chaude ou même de la vapeur. On imagine donc qu’un savant dosage technique doit être mis en œuvre. Qui a besoin d’eau chaude ou de vapeur à basse température ? L’industrie et les villes. Les raffineries de pétrole et d’autres complexes de ce genre, gourmands en électricité et en vapeur, seront donc les premiers utilisateurs. Mais une autre étape marquera le nucléaire sa pénétration dans le milieu urbain.

Si les pays riches se sont montrés jusqu’à présent capricieux à cet égard, les pays pauvres et les jeunes générations des pays riches seront moins dogmatiques et superstitieux. Les centrales intrinsèquement sûres existent déjà depuis longtemps mais le monde riche fut dominé par une idéologie anti-technologique, et les pays pauvres s’en sont vus interdire l’accès.

Est-il vrai que le nucléaire du futur ne polluera pas ?

Il faut s’inscrire en faux contre une telle affirmation. Tout travail produit des rejets qui, en s’accumulant, forment des déchets. Même la fusion produira ses déchets, aussi sûrement que la digestion du plus succulent des repas ! La seule garantie à long terme réside uniquement en l’amélioration de la force de travail, l’homme, de son outil de travail pour la modification de la nature, et avec un État plus proche du bien commun. Il n’existe pas de poubelle ultime. Et puis, toute solution techniquement valable peut être pervertie par une corruption sociale. Mais Vernadsky nous montre comment la nature a, en périodes géologiques et avant l’homme, résolu le problème de la pollution, par les plantes, de l’air naturellement chargé en gaz carbonique. Celles-ci produisirent de l’oxygène comme déchet -horreur ! Mais la vie fut plus rapide et avant la mort lente par la pollution, les animaux fraîchement apparus créèrent vite une nouvelle dynamique.

Prolifération

Des efforts sont faits pour limiter la prolifération, c’est-à-dire le détournement du plutonium produit par la combustion à des fins militaires ; les réacteurs surgénérateurs sont « proliférants », ceux comme les réacteurs à lit de boulets le sont moins, mais on peut toujours « casser les boulets » et en tirer le plutonium. Pour être rigoureux, tout pays bien doté des compétences et des équipements nécessaires arrivera toujours à produire du plutonium militaire. La seule solution reste politique, en attendant que la science nucléaire puisse fournir des traceurs fins (particules subnucléaires). Cela ne se fera que dans une société qui aura déjà franchi le stade de la fusion nucléaire, l’étape qui suivra tous les programmes que nous venons de décrire.

Ces projets offrent-ils la meilleur combinaison pour essaimer ?

L’avenir nous le dira, mais tous s’appuient sur une science du nucléaire bien établie. Tout pays ou toute entreprise qui s’aventurerait à prendre le risque d’intégrer un concept scientifique marginal, peut venir bousculer la donne et c’est heureux. C’est pourquoi je défends, après Mme Curie, la diffusion de masse de cette science républicaine. Mais dans cette perspective, ces projets sont-ils suffisants ?

Il manque quelque chose : il n’y a aucune ouverture. On reste dans le nucléaire cocotte minute ou casserole, le cycle de Carnot pur et dur, sans ouverture vers l’énergie dirigée ni les plasmas, sans même parler du vivant. Tous ces projets font avancer lentement mais sûrement nos sociétés, mais un pari audacieux sur la fusion n’aurait-il pas des résultats certes moins prévisibles, mais tellement plus prometteurs ? Faute de clairvoyance, il faut intégrer (hors ITER) beaucoup de machines à plasma et d’autres accélérateurs spécialisés, vers la connaissance de la matière non condensée, vers les matériaux de demain, et une remise à plat de nos certitudes sur ce noyau pour sortir vite de la mono industrie du neutron. [2]

Parler du futur

Parler du futur, c’est se situer dans ce qu’il a de prévisible et se proposer un chemin pour y parvenir. C’est aussi respecter la population attendue à la fin de ce siècle, en nombre aussi bien qu’en qualité de vie. Un niveau de population donné détermine assez bien la densité énergétique et le type de ressource « naturelle » requis. En clair, on ne devrait plus utiliser le pétrole (hors pays émergeants) pour être brûlé dans nos voitures ou nos navires, mais le réserver à la chimie. Imaginez que la filière graphite hélium fut même originellement développée pour équiper les avions ! Des centrales nucléaires volantes !

Pour le siècle qui vient de s’ouvrir, on ne peut connaître les technologies qui seront dominantes, mais on peut s’appuyer sur des sciences qui sont déjà nées.

On ne connaît qu’une seule forme d’utilisation du nucléaire à hautes doses : c’est sous forme de production d’énergie secondaire, la vapeur. Celle-ci est bien souvent utilisée pour générer de l’électricité, et le nucléaire est identifié -à tort- aux compagnies de production de courant. C’est peu dire qu’il faut s’attendre à de nouvelles formes d’utilisation.

La consommation d’énergie sera, dans le milieu de ce siècle, surtout destinée à la création de matériaux pour suppléer au manque de matières premières que fournissait dame nature. L’eau douce est un besoin mondial criant qui a été mis en avant dès le début du nucléaire civil, et se fait sentir plus encore aujourd’hui. Tout retard pour suppléer à cette pénurie minérale provoquera des conflits sur les matières premières ou une résurgence du malthusianisme, si ce n’est déjà fait.

Quelles seront demain les possibilités selon la science d’aujourd’hui ?

La fusion thermonucléaire a un avenir certain. La preuve expérimentale de la possibilité d’allumer un (tout petit) soleil dans un espace confiné à déjà été apportée il y a une dizaine d’années. Le manque de volonté politique de nos dirigeants, leur subordination au monde financier et une idéologie pessimiste chez les professionnels a reporté sa mise en application dans un avenir lointain, comme 2070 par exemple, alors qu’elle serait réalisable beaucoup plus tôt avec une politique de grands projets.

L’équipement pour la fusion, c’est surtout ITER. Ce programme unique à dix milliards de dollars, soutenu par tous les grands pays, va se concrétiser dans la vallée du Rhône, dans la région la plus équipée du monde ou presque.

Mais c’est surtout l’ère de la fission qui formera le personnel et la culture civile et sociale indispensable pour demain. Là aussi des États (Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Canada) ou des alliances d’États et d’entreprises (Europe, USA, Japon) se forment pour s’équiper du matériel disponible, et pour se risquer sur certaines options techniques. Et les pays les plus marginaux d’hier, sont les moins timorés au vu des alliances entre la Chine et l’Afrique du Sud sur les hautes températures, l’acquisition du Tokamak de recherche américain par les coréens, les accords de l’Inde avec différents partenaires pour le cycle du thorium, etc. Le secteur avancé s’était jusqu’ici reposé sur ses lauriers, mais pour arrêter l’extension des guerres impériales pour le contrôle des matières premières et du pétrole, certains gosses de riches devront se réveiller.

La science nucléaire continue néanmoins des percées surprenantes. Son domaine de définition flanche : depuis les conférences de Solvay et malgré DeBroglie, la chimie agit sur les électrons périphériques de l’atome, alors que le noyau est le domaine du nucléaire. Les ordres de grandeurs sont sensés être bien différents aussi. Le premier ne peut « évidemment pas » agir sur le second, d’où le comportement souvent condescendant des nucléocrates vis-à-vis des chimistes.

Mais des expériences [3] jettent sur ce fossé quelques ponts. Qu’en sera-t-il d’une application pratique ? Le noyau lui-même est conçu comme un agrégat sphérique de protons, neutrons, et divers objets. Cette description est issue des conférences de Solvay, mais le jubilant Dr Moon, par exemple [4], s’est risqué à une autre géométrie. Un autre langage, s’il s’avère plus puissant, donc plus vrai, ne sera pas sans conséquences, comme ceux développés auparavant par Kepler, Leibniz, Lavoisier ou Claude Bernard.

Les tenants du modèle en place savent néanmoins nous décrire un noyau qui, dans certains cas, serait atteint de forte obésité (des dizaines de fois sa taille normale), ou de fortes difformités (un carré creux aux coins boursouflés par exemple). On ne connaît pas encore de tentatives d’utilisation expérimentale de ces descriptions, mais on peut s’aventurer à prédire une étape révolutionnaire quand un comportement cyclique ou bistable sera découvert, on pourra extraire l’énergie de fission autrement que thermiquement et avec une efficacité fantastique. Ces spécialistes nous parlent aussi de bosons, de quarks et autres gluons. Là non plus, aucune application en vue sauf l’espoir de détecter des réactions nucléaires par leur signature et de développer, dans le cadre de la non-prolifération, de nouvelles formes de surveillance.

Enfin la fission et la fusion sont décrites comme fonctionnant d’une manière statistique et géométriquement symétrique. Je soupçonne les militaires d’en savoir plus, et de pratiquer la fusion et la fission polarisée pour développer des réactions planaires ou coniques - c’est-à-dire orientées - et non sphériques. On entrevoit les utilisations militaires, mais plus encore pacifiques, et on devine un nouveau corps de science prêt à s’ouvrir devant nous.

Que manquera-t-il si un nouveau génie ouvre grand une voie nouvelle ? Une société à même de recevoir cette personne et son idée, apprend-t-on de l’histoire. Il y a autant de génies dans le pays le plus arriéré que dans celui le plus avancé, mais ce dernier offrira à notre homme (ou à notre femme, comme l’ont démontré celles qui ont été pionnières dans la recherche sur la radioactivité et la fission) des équipements beaucoup plus performants et diversifiés, permettant de développer des qualifications beaucoup plus vastes. On ne peut donc pas passer à la fusion nucléaire sans développer au préalable la fission à une échelle bien plus grande, et sans qualifier une force de travail savante.

Au-delà des grands principes physiques universels connus jusqu’ici, mais demeurant toujours dans le domaine du minéral et de l’énergie, l’astrophysique sera probablement le chemin le plus court pour susciter de nouvelles découvertes. Celle des réactions matière/ antimatière est un bon exemple.

Enfin le vivant, sous une forme ou une autre, redeviendra une source d’énergie, et pas à un niveau ridicule comme celui de la conversion de la biomasse dans un simple fermenteur. Le sujet étant plus que vaste, nous ne l’aborderons pas ici, mais il doit être appréhendé comme une extension de l’agriculture intensive de pointe, avec forte présence des OGM. Cela nécessite de très lourds investissements, qui doivent être dirigés et orientés par l’Etat, car jouer avec le vivant en période naissante comporte un risque qu’il ne faut pas prendre à la légère, même si les avantages promettent d’être sans précédent. Laisser cela aux compagnies privées et à une logique de rentabilité à court terme relèverait d’une irresponsabilité totale.

Le nucléaire civil n’a que cinquante ans d’âge et, comparativement au domaine précédent, bénéficie d’un avantage certain : on reste dans le domaine du minéral, et dans une science nouvelle mais établie. Mais si l’on regarde la part des connaissances utilisées, on constate qu’il reste encore, dans le domaine de la fission proprement dite, un réservoir de conquêtes importantes à accomplir, comme la maîtrise de la durée de vie des radioéléments, par exemple. Et bien d’autres découvertes restent encore à venir.

Annexe : La France doit développer les « piles mixtes » (chimique et nucléaire) à sels fondus

Par Yves Paumier, mars 2011

Début 2011, la Chine annonce qu’elle se lance dans les réacteurs au thorium à sels fondus. [5]

Voilà une sage décision que la France devrait suivre, après le Japon et d’autres. Elle devrait même le faire impérativement dans un but très spécifique : le stockage de l’électricité.

Produire et ajuster à la demande

Si en France, la production d’électricité fiable et bon marché est assurée par les réacteurs nucléaires classiques, ils sont pénalisés par le fait que leur production soit forte et continue – une production dite « de base » — or, la demande est très variable au cours d’une journée, d’une semaine,ou d’une année.

Il manque donc un moyen simple pour ajuster l’offre en KWh électriques à la demande. [6]

Le jour où l’on reviendra à une politique industrielle et non pas de services, les besoins de régulation s’avèreront énormes. Le retour à une société de production aura trois conséquences prévisibles : on fermera les centrales vieillottes avant leur fin de vie ; la production, même avec le nucléaire actuel, redeviendra insuffisante, et la régulation du réseau électrique se trouvera dépassée.

Actuellement, deux autres modes de production permettent de réguler la distribution et apportent une flexibilité que ne possède pas le nucléaire de base : les turbines à gaz et un créneau très limité d’hydraulique, plus disponible en France. Le gaz s’avère donc la solution quasi obligée mais coûteuse car définie par des marchés spéculatifs.

La pile à combustible, véritable alternative

Seule la pile à combustible peut faire l’affaire. Son principe repose sur une combustion chimique lente et réversible de deux substances ; sa puissance dépend de la taille des surfaces de réaction et la durée de production de courant est fonction du volume des réservoirs prévus.

Plus grande sera la surface de réaction plus le courant de sortie sera important ; plus les réservoirs seront grands, plus longue sera la fourniture de courant. La technologie est maîtrisée depuis le programme Apollo. Aujourd’hui, on l’utilise aussi bien comme source d’énergie de secours pour les hôpitaux que pour les téléphones portables.

Un des produits candidat, l’hydrogène (réagissant avec l’air) s’annonce comme le combustible de l’avenir. Mais assurer la sécurité d’une telle production n’est pas pour tout de suite. Les autres combustibles issus du pétrole (alcools, méthane, etc.) ont des rendements médiocres.

Un bon rendement existe avec les sels fondus mais la réaction chimique atteint plusieurs centaines de degrés. C’est cette option qui a été étudiée par l’Afrique du sud, notamment, avec la pile Zebra.

Mariage de la pile à combustible et de la pile nucléaire

Comment maintenir ce bain de sels à des températures suffisamment élevées pour qu’il reste liquide ? Le nucléaire est la réponse évidente pour ce faire.

Si la pile nucléaire, par exemple un petit réacteur de Thorium, utilise des sels fondus, la conception se trouve de beaucoup simplifiée. De leur coté, les chinois vont construire un grand réacteur au Thorium pour produire de l’électricité.

Pour notre part, la pile que nous préconisons combine deux techniques utilisant les sels fondus : une pile à combustibles chimiques et une pile nucléaire. Chacune fonctionnant avec ses propres circuits indépendants. C’est du beau travail de génie et des procédés que peu de pays maîtrisent.

L’un des avantages de ces piles est qu’elles peuvent être assemblées entièrement en usine à partir des composants clés (la pile nucléaire, la pile électrochimique, les pompes et réservoirs) à l’opposé des centrales nucléaires classiques, construites sur site.

Ainsi, les pays qui chercheront à s’équiper d’un bon réseau électrique, construiront directement des piles mixtes à combustible (à sels fondus) avant même tout réacteurs nucléaires.

Ces piles mixtes (chimique et nucléaire) à sels fondus devraient déjà fonctionner depuis longtemps et le retard est pénalisant. Autant dire que le premier pays qui les produira en série s’assurera un énorme succès à l’exportation, et une légitime reconnaissance des centres urbains qui en ont grand besoin !