[sommaire]

Cet article fait partie de notre dossier spécial Shakespeare contre Voltaire :

- La tragédie française

- Le contrepoint dans le Henry V de Shakespeare

- L’empire barbare vu par Shakespeare dans Titus Andronicus

Faut-il se réjouir de voir les opprimés s’indigner contre les injustices commises à leur encontre, à l’image des bonnets rouges qui ont récemment cassé des portiques en Bretagne ? L’histoire montre qu’une révolte sans projet positif pour l’avenir est tout sauf révolutionnaire. L’indignation sans perspective dégénère souvent en violence pour le plus grand profit des oppresseurs. Les grands patrons bretons qui ont distribué les bonnets rouges à leurs propres victimes l’ont fort bien compris.

Au XVIIIe siècle, aux grands espoirs suscités par la Révolution française dans les milieux humanistes de toute l’Europe qui se battaient pour l’avènement universel de la République, suivirent colère et consternation lorsque la France descendit les cercles de l’enfer avec la Terreur, l’Empire et la Restauration. Dans ses Lettres pour l’éducation esthétique de l’homme, Friedrich Schiller déclare qu’« un grand moment de l’histoire a échu à un peuple petit ».

Au-delà de ce terrible constat, Schiller nous montre que pour qu’une Révolution apporte un projet de société positif, il faut que le caractère des citoyens soit sans arrêt ennobli par les idées du Bon, du Vrai et du Beau. L’éducation du caractère est la fonction fondamentale de l’art, contrairement à ce qu’on enseigne dans la société d’aujourd’hui où l’on réduit le Beau à une simple affaire de goût individuel, et l’art à une simple question de divertissement.

Grand connaisseur de la culture dite « classique » française qu’il tenait pour responsable de l’échec de la Révolution française, Schiller savait ainsi qu’il existe des conceptions de l’art qui visent à rendre les gens bêtes et méchants, c’est-à-dire incapables de penser et de menacer l’ordre établi.

C’est pourquoi nous avons pris le parti dans les trois articles qui suivent, de présenter à nos compatriotes deux pensées artistiques et politiques diamétralement opposées qui ont façonné l’histoire, celles de Voltaire et de Shakespeare, pour leur montrer qu’il existe une vie très excitante en dehors de la cage du classicisme français.

« La dignité de l’Homme est remise en vos mains, Gardez-la !

Elle tombe avec vous ! Avec vous, elle s’élèvera ! »

Toute Révolution doit commencer par une révolution

La révolution que je veux vous présenter est une révolution du passé, mais qui, faute d’avoir été transmise et enseignée, n’a pu porter les fruits attendus… telle une chenille morte retrouvée là, sur une feuille, avant d’avoir pu devenir papillon.

Elle est celle qui aurait pu permettre au théâtre français de s’élever au-delà de la tragédie de Cour, si typique du XVIIe siècle français, mais qui finit par mettre fin à la tragédie tout court.

Cette révolution fut opérée en Allemagne par Gotthold Ephraïm Lessing : ayant réfuté toute la doctrine aristotélicienne, le dramaturge sut marier le meilleur de la tragédie grecque et le meilleur de Shakespeare pour donner à son pays une nouvelle génération de penseurs, de poètes et d’humanistes classiques. Lessing lui-même en fit partie, et après lui Goethe et Schiller, qui posèrent les bases de la science esthétique, dans le but de bâtir une véritable liberté politique pour chaque individu.

La qualité première de notre univers est l’anti-entropie, un univers en constant développement et qui passe, de manière discontinue, à des niveaux d’existence toujours supérieurs… comme en témoigne le processus qui, parti de la création de notre système solaire, fit apparaître les premiers organismes vivants sur notre planète puis les premières plantes, et qui, toujours se développant et se complexifiant, donna naissance à la biosphère dans son ensemble, avec ses milliers d’animaux, de fleurs et d’arbres, tels que nous les connaissons aujourd’hui. La biosphère a permis de faire émerger une force géologique encore plus puissante et encore plus belle : la noosphère , pour employer le terme du biogéochimiste russe Vladimir Vernadski, dont nous fêtons cette année le 150e anniversaire. La noosphère est le domaine du pensant et donc de la nature humaine, la culture humaine dans son ensemble, depuis les premiers hommes et leurs premières impressions, leurs premières découvertes, leurs premières œuvres d’art, telles celles de Léonard de Vinci, Jean-Sébastien Bach ou des grands tragédiens, d’une richesse aussi exubérante que celle que nous proposent la faune et la flore de notre Terre. La noosphère joue aujourd’hui, pour le meilleur et pour le pire, un rôle prépondérant : elle supplante le principe qui fait de la vie la cause même de la biosphère, puisque l’homme en est devenu le véritable ingénieur.

Mais cette noosphère est à ce jour très mal éduquée.

La société dans laquelle nous vivons aujourd’hui est ridicule et violente

Pourtant, du point de vue de notre histoire, et plus particulièrement du point de vue de l’évolution de humanité, la société devrait être vue comme créatrice et bienfaisante. Alors pourquoi ce « présent » si décadent ?

Le présent n’est que le futur d’un passé. Alors, quand nous regardons autour de nous et que nous voyons notre société s’autodétruire, s’immoler sur l’autel du dieu-argent et du dieu-plaisir, il est légitime d’essayer d’identifier ce qui, à un moment de notre histoire, a planté le germe de cet holocauste moral.

L’objectif est le même que celui de Lessing en son temps : recréer les germes d’une génération de penseurs, de poètes, capables de changer la culture de leur propre pays et de poser les bases d’une renaissance à venir, ici et maintenant. Le présent n’est que le passé d’un futur imaginé.

« La dramaturgie de Hamburg » Gotthold Ephraïm Lessing ( 1729 – 1781)

En 1767, Lessing est déjà un grand dramaturge et un poète. C’est à cette époque qu’il part à Hambourg pour devenir le critique officiel du théâtre de la ville. A l’époque, la quasi totalité des pièces de théâtre jouées en Allemagne sont des pièces françaises traduites en allemand : la France d’alors et son hégémonie culturelle rayonnent à tous les niveaux en Europe. Le but de Lessing est donc de faire émerger de sa nation, et donc de la langue dans laquelle il s’exprime, de véritables tragédiens. Il n’entrera jamais dans une sorte de compétition culturelle avec les autres pays d’Europe comme la France et l’Italie (en effet lui-même parle à peu près toutes les langues européennes) : au contraire, il va identifier le meilleur et le pire de ce qui se fait à son époque, pour promouvoir l’un et éviter l’autre.

La culture française de l’époque est plutôt courtoise, pédante, consensuelle, mijorée : c’est la culture de Cour. Le théâtre français d’alors est présenté à toute l’Europe comme « l’unique idéal de la perfection dramatique, soumis à l’autorité de règles sévères, que nos grands tragédiens observent fidèlement ». Lessing va donc chercher en toute honnêteté à savoir si tel est bien le cas : est-ce sa supériorité poétique qui fait de la scène française sa suprématie ? Auquel cas il serait légitime de s’en inspirer pour développer un véritable théâtre en langue allemande. A moins que ce ne soit sa supériorité politique...

Aristote et la tragédie française

De Corneille à Voltaire, on peut dire que les auteurs français ont voué un véritable culte à Aristote.

Mot à mot, voire même lettre par lettre, ils ont respecté les règles prescrites par sa Poétique, sur la composition de la tragédie .

Aristote fut le premier à rédiger un essai sur la dramaturgie, à égrener un ensemble de prescriptions, comme si l’art pouvait se réduire à une recette de cuisine.

Malheureusement, cette tentative fut un échec et les conséquences furent, nous allons le voir, désastreuses.

Sa Poétique commence explicitement par ces mots :

I. Nous allons parler et de la poétique elle-même et de ses espèces ; dire quel est le rôle de chacune d’elles et comment on doit constituer les fables pour que la poésie soit bonne ; puis quel est le nombre, quelle est la nature des parties qui la composent : nous traiterons pareillement des autres questions qui se rattachent au même art, et cela, en commençant d’abord par les premières dans l’ordre naturel.

Comme ceux qui imitent des gens qui agissent et que ceux-ci seront nécessairement bons ou mauvais (presque toujours les mœurs se rattachent à ces deux seules qualités, et tous les hommes, en fait de mœurs, diffèrent par le vice et par la vertu), il s’ensuit nécessairement aussi que nous imitons des gens ou meilleurs qu’on ne l’est dans le monde, ou pires, ou de la même valeur morale.

Nous voici face à une approche « euclidienne » de la poétique, où sont formellement décrites les caractéristiques extérieures d’un monde fixe, dénué de toute idée de potentiel et de transformation chez l’être humain. Observons maintenant la définition aristotélicienne de l’art tragique :

La tragédie est l’imitation d’une action grave et complète, ayant une certaine étendue, présentée dans un langage rendu agréable et de telle sorte que chacune des parties qui la composent subsiste séparément, se développant avec des personnages qui agissent, et non au moyen d’une narration, et opérant par la pitié et la terreur la purgation des passions de la même nature. (Chapitre VI)

Purger les passions, exciter en nous la terreur en nous montrant les malheurs d’un être qui nous ressemble, provoquer la pitié car ces malheurs ne sont pas mérités, bref, faire subir à un homme vertueux l’infortune : voilà selon Aristote la recette d’une tragédie réussie.

Mais la soupe poétique aristotélicienne ne sera parfaite, pour ne pas dire ratée, si nous n’y ajoutons pas deux ingrédients essentiels : une péripétie et une reconnaissance . La péripétie consiste en une révolution soudaine, un événement devant arriver subitement et tout changer (en terme d’action) :

Des faits qui excitent la terreur et la pitié, et que ces sentiments naissent surtout lorsque les faits arrivent contre toute attente, et mieux encore lorsqu’ils sont amenés les uns par les autres, car, de cette façon, la surprise est plus vive.

La reconnaissance consiste à passer de l’état d’ignorance à celui de connaissance (le coup de théâtre).

En effet, c’est cette sorte de reconnaissance et de péripétie qui excitera la pitié ou la terreur, sentiments inhérents aux actions dont l ’ imitation constitue la tragédie.

Il est fondamental de comprendre à quel point un ensemble de dogmes tels que ceux-ci peuvent avoir appauvri la créativité de décennies voire de siècles de poètes et de tragédiens. Car l’école aristotélicienne fut, avant l’école française, totalement hégémonique, et par conséquent, comme cela eut pu être le cas pour la religion et la science, toute personne remettant en cause ces dogmes se trouvait marginalisée, dans le meilleur des cas. Pendant longtemps, jusqu’au XVe siècle, remettre en cause Aristote revenait purement et simplement à dire que la Terre n’était pas au centre de l’univers. Il est passionnant à ce propos de se référer aux travaux de Nicolas de Cues, qui réfuta complètement la méthode de pensée d’Aristote sur le plan scientifique et assura ainsi le véritable décollage de la science moderne. Du même coup, Cues put réfuter la conception aristotélicienne du Cosmos, de l’Homme, et donc de son art.

La culture théâtrale française de l’époque étant naturellement portée à s’attacher à des règles strictes et sévères, elle s’y attachera jusqu’à l’épuisement, d’autant qu’à chaque étape de sa Poétique, Aristote mit l’accent sur la forme au net détriment du fond. Ainsi en va-t-il de l’élocution, car selon le théoricien, « à quoi se réduirait l’action du personnage qui parle, si les faits devaient plaire par eux-mêmes, et non par l’enchaînement du discours ? » Il suffit, encore de nos jours, d’assister à une pièce donnée par une troupe de théâtre française, pour se voir oublier, à cause des hurlements des acteurs trop préoccupés par leur propre jeu, le propos même de la pièce ! Le Phèdre de Racine, mis en scène par Patrice Chéreau et enregistré en 2003 à l’Odéon, en est un bon exemple. Dans l’acte II, scène 2, la fureur avec laquelle s’exprime Hyppolyte lorsqu’il demande à Aricie : « Ai - je pu résister au charme décevant... » est typique du jeu contemporain, qui de fait, est resté aristotélicien. Ainsi, lors de la réplique « Moi, vous haïr, Madame ? » , l’élocution reste sur le même ton, celui de la fureur : les deux protagonistes vont donc être amenés à se hurler dessus, au point de se rouler par terre pour se déclarer leur amour !

Extrait vidéo de Phèdre

Comme le dit Hamlet, dans l’acte III, scène 2 :

Je vous en prie, leur dit-il entre autres choses, dites le discours comme je vous l’ai prononcé : qu’il coure sur la langue ; mais si vous me le criez à plein gosier, comme font beaucoup de vos acteurs, j’aurais autant aimé que le crieur de ville débitât mes vers.

Penchons-nous désormais sur la conception aristotélicienne de la métaphore :

La métaphore est le transfert d’un nom d’autre nature, ou du genre à l’espèce ou de l’espèce au genre, ou de l’espèce à l’espèce, ou un transfert par analogie.

VII. J’appelle transfert du genre à l’espèce, par exemple : Ce mien navire resta immobile. En effet, être à l’ancre, pour un vaisseau, c’est être immobile. De l’espèce au genre (par exemple) : Oui, certes, Ulysse accomplit des milliers de belles actions. Des milliers a le sens de un grand nombre, et c ’ est dans ce sens que cette expression est employée ici .

Certains pourraient y voir la version antique de La poésie française pour les nuls de Jean-Joseph Julaud. La métaphore se réduit en effet à une pure analogie, où « un grand nombre » n’est plus qu’un simple « millier » : cela nous laisse non rêveur ! Notons que là encore, nos contemporains, à travers l’enseignement scolaire, conserveront la vision édulcorée et purement formelle d’Aristote : ainsi, d’un procédé censé, au sens étymologique, nous « porter au-delà » des apparences, grâce à une ambiguïté occasionnée par un jeu entre les notions portées par les mots, la métaphore est aujourd’hui devenue un simple précédé formel, souvent assimilé à la comparaison (mais « où ne figure pas l’outil de comparaison ») . Une pure figure de rhétorique pour élaborer le discours, mais où disparaît toute la dimension « philosophique » qui caractérisait les Grecs : les Grecs non pas d’Aristote mais ceux de Platon, pour qui la réalité ne réside pas uniquement dans les apparences mais surtout dans le monde des idées, rendues accessibles non par les mots eux-mêmes (car souvent trop liés aux objets sensibles), mais par un jeu effectué, notamment à travers le langage poétique et ses degrés d’ambiguïtés, avec l’esprit humain.

Pour Aristote d’ailleurs, « le poète doit parler le moins possible en personne ; car, lorsqu’il le fait, il n’est pas imitateur ». Le dramaturge ne doit donc pas imposer de point de vue subjectif à l’action dépeinte ; il doit rester cantonné à la mise en forme d’un objet observé, ce qui signifie que la tragédie n’est pas déterminée par la volonté de transmettre des idées. Cette question fera l’objet d’un désaccord profond entre Lessing et ses successeurs quant au rôle du poète.

Enfin, en imposant un nouveau dogme à ce qui a trait à la représentation, Aristote terminera de mettre à bas la qualité du poète : « Quant au spectacle, dont l’effet sur l’âme est si grand, ce n’est point l’affaire du poète. » Comme précédemment l’élocution prenait le dessus sur les idées, la représentation prend ici le dessus sur le propos de la pièce. Créant ainsi un maximum d’artifices, il crée un minimum de poésie ! Le film catastrophe 2012, sur la fin du monde, est l’exemple type de la représentation qui a tout misé sur le spectacle et rien sur les idées. Jamais, semble-t-il, nous n’avions vu dans l’histoire du cinéma un scénario aussi médiocre, mis en image par les effets spéciaux les plus perfectionnés.

Le théâtre français est donc bel et bien l’incarnation des ficelles aristotéliciennes poussées à leur paroxysme et finissant par se détruire elles-mêmes : ainsi en est-il de celle faisant appel aux péripéties, qui complexifiera les pièces au point de les faire recourir à la doctrine du « coup de théâtre permanent ».

Le coup de théâtre permanent ou « Rodogune, princesse de Parthes » de Corneille (1606 – 1684)

Cette pièce fut présentée la première fois en 1645. Corneille lui-même en disait : « Mes autres pièces ont peu d’avantages qui ne se rencontrassent dans celle-ci. Qu’elle a tout ensemble la beauté du sujet, la nouveauté des fictions, la force des vers, la solidité du raisonnement, la chaleur des passions, un intérêt croissant d’acte en acte », considérant ainsi cette œuvre comme l’aboutissement de son travail, le summum de son génie.

Cette tragédie nous présente Démétrius (ou Nicanor), empereur de Babylone, marié à Cléopâtre. Parti en guerre contre les Parthes, il se fait capturer et épouse la fille du roi ennemi, Rodogune. Pendant ce temps, un usurpateur du nom de Tryphon prend le pouvoir à Babylone : Cléopâtre décide alors de se marier avec le frère de son ex-mari, Antiochus, pour reprendre la couronne. Mais ce dernier entreprend de repartir en guerre contre les Parthes pour libérer son frère Démétrius et... s’y fait tuer. C’est alors que Démétrius revient dans son royaume avec sa nouvelle femme, Rodogune. Cléopâtre, implacable, le tue ; puis elle assassinera le premier des deux fils qu’elle avait eus avec lui, et en tentant d’exécuter le second, se fera tuer à son tour.

Voilà l’histoire telle qu’elle fut racontée dans l’antiquité, et telle qu’elle arriva entre les mains de Corneille comme matériau pour sa dramaturgie. Elle comporte déjà en elle-même un caractère tragique et une certaine complexité. Le fait que la jalousie de Cléopâtre puisse engendrer le meurtre de son mari est plausible, et la tentative d’assassinat sur ses deux enfants, conséquente à cette première folie, peut être acceptée du point de vue dramaturgique : la folie engendrant la folie, tout ce qui vous rappelle votre faute vous horrifie et vous cherchez à vous en débarrasser, même s’il s’agit de vos propres enfants. Toutefois l’infanticide est ici prémédité, et par conséquent beaucoup moins légitime que dans d’autres cas tragiques. Et si l’on peut « presque » pardonner à la reine de Babylone l’assassinat de son mari sous la furie de la jalousie, ce second meurtre est quant à lui abominable et nous la présente comme un monstre, incapable d’inspirer en nous la compassion.

Lessing disait toujours que le génie aime la simplicité, et l’esprit la complication. Or pour Corneille, tout cela n’est pas encore assez terrifiant, et à la jalousie qui, au départ, était la cause de tous les malheurs des protagonistes, il ajoute à Cléopâtre la soif inextinguible du pouvoir :

J’aurais vu Nicanor [Démétrius] épouser Rodogune,Si, content de lui plaire et de me dédaigner,Il eût vécu chez elle en me laissant régner :Son retour me fâchait plus que son hyménée,Et j’aurais pu l’aimer, s’il ne l’eût couronnée.Tu vis comme il y fit des efforts superflus :Je fis beaucoup alors, et ferais encore plus,S’il était quelque voie, infâme, ou légitime,Que m’enseignât la gloire, ou que m’ouvrît le crime,Qui ne pût conserver un bien que j’ai chéri,Jusqu’à verser pour lui tout le sang d’un mari.(Acte II, scène II)

Cumulant ainsi un défaut avec un autre, il en fait un personnage abject. Et ce que l’on aura pu pardonner à une femme jalouse, on ne le pardonne pas à une femme ambitieuse. Comme le souligne Lessing, Corneille « nous induit en erreur sur le cœur humain, il nous fait croire que nos penchants peuvent nous porter au mal considéré comme le mal. (…) Le poète ne doit jamais avoir un esprit assez peu philosophique pour admettre qu’un homme puisse vouloir le mal pour le mal ; qu’il puisse agir d’après des principes vicieux, en reconnaître le vice, et pourtant s’en glorifier dans son intérieur et devant les autres. Un tel homme est un monstre aussi odieux que peu instructif ; ce n’est rien qu’une ressource misérable pour une tête vide, qui prend le faux éclat des tirades pour la plus grande beauté de la tragédie . »

Non contente d’avoir capturé Rodogune, la Cléopâtre de Corneille prendra plaisir à faire torturer sa captive un petit peu chaque jour !

Le roi meurt, et, dit-on, par la main de la reine.Rodogune captive est livrée à sa haine ;Tous les maux qu’un esclave endure dans les fers,Alors, sans moi, mon frère, elle les eût soufferts.La reine, à la gêner, prenant milles délices,Ne commettait qu’à moi l’ordre de ses supplices.(Acte I, scène VI)

Mais tout ceci n’est pas encore assez compliqué pour Corneille. Après tout, un ennemi torturant son ennemi, qu’y a-t-il d’anormal à cela ? Une autre complication vient donc s’ajouter : les fils de Cléopâtre sont tous deux amoureux de Rodogune, bien plus que du pouvoir et de la couronne. Ils sont également jumeaux, et seule Cléopâtre sait lequel est l’aîné, héritier du trône. Rodogune, quant à elle, aime l’un des deux fils, mais sans le leur dire, afin de ne pas influencer leurs décisions ; si cela doit être, elle sera la femme de l’aîné, même si ce n’est pas celui qu’elle aime.

Cléopâtre va donc demander à ses fils que celui qui veut régner tue son amante !

Entre deux fils que j’aime avec même tendresse,Embrasser ma querelle est le seul droit d’aînesse ;La mort de Rodogune en nommera l’aîné.Quoi ! Vous montrez tous deux un visage étonné !(Acte II, scène III)

Et Rodogune, apprenant le dessein de Cléopâtre, demande à ses deux amants de tuer leur mère :

Il n’est plus temps, le mot en est lâché ;Quand j’ai voulu me taire, en vain je l’ai tâché.Appelez ce devoir, haine, rigueur, colère,Pour gagner Rodogune, il faut venger un père ;Je me donne à ce prix. Oser me mériter ;Et voyez qui de vous daignera m’accepter.Adieu Princes.(Acte III, scène IV)

Corneille vante dans sa pièce l’intérêt croissant d’acte en acte, mais c’est en fait la terreur qui va sans cesse en grandissant. Or pour Lessing, dans la tragédie, « rien ne doit nous indisposer, dans tout ces progrès, si ce n’est que nous approchons insensiblement d’un but dont l’idée nous fait trembler et devant lequel nous nous trouvons enfin tout emplis d’une compassion profonde pour ceux qu’entraîne un courant si fatal. » Et « si le but est d’exciter la terreur et la pitié, on n’arrêtera jamais d’accumuler assez des choses étranges, inattendues, incroyables, monstrueuses pour éveiller la terreur, et pour éveiller la pitié on aura recours au hasard, à l’infortune, à des événements épouvantables. »

Cléopâtre :

Périssez, Périssez, votre rébellionMérite plus d’horreur que de compassion ;Mes yeux sauront le voir sans verser une larme,Sans regarder en vous que l’objet qui vous charme ;Et je triompherai, voyant périr mes fils,De ses adorateurs, et de mes ennemis.(Acte IV, scène III)

Dans son texte Corneille et la poétique d’Aristote, Jules Lemaître est explicite :

On voit dès le début que Corneille se souciera moins d’exprimer sa véritable pensée que de la rendre conforme aux préceptes d’Aristote. Il se donnera pour cela une peine infinie, et nous sourirons parfois de l’angoisse du pauvre homme tiré d’un côté par son instinct de poète, et de l’autre par le respect de son maître.

Rodogune fut pourtant jouée pendant plus de cent ans et considérée par les critiques comme « un des plus grands chef-d’œuvre du plus grand des poètes tragiques de toute la France ».

En fait, plus Lessing détectera le manque d’humanité du théâtre français, plus c’est de l’« art » de Voltaire qu’il cherchera à démontrer l’incompétence.

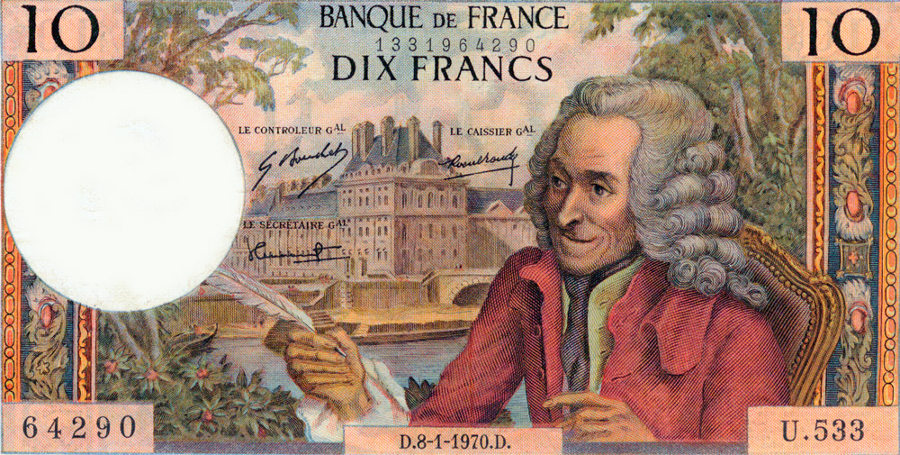

La France est tombée par terre, c’est la faute à Voltaire

Malgré sa célèbre phrase sur la liberté d’expression, que chacun aime à citer comme argument d’autorité, cette maxime ne veut aucunement dire que Voltaire avait des idées, et d’ailleurs, comme nous allons le voir, il s’est toujours vanté de les combattre. Qu’il se fût autoproclamé grand penseur de son époque aurait pu, à la limite, n’avoir aucune conséquence néfaste… Mais le problème est que les gens l’ont cru, et l’ont même suivi.

Voltaire disait lui-même dans sa Dissertation sur la tragédie ancienne et moderne (1748) :

Les Grecs auraient appris de nos grands modernes à faire des expositions plus adroites, à lier les scènes les unes aux autres par cet art imperceptible qui ne laisse jamais le théâtre vide et qui fait venir et sortir avec raison les personnages. C’est à quoi, les anciens ont souvent manqué. Le choc des passions, ces combats de sentiments opposés, ces discours animés de rivaux et de rivales, ces contestations intéressantes où l’on dit ce que l’on doit dire, ces situations si bien ménagées, les auraient étonnés. ( … ) Je vais plus loin, et je dis que ces hommes qui étaient si passionnés pour la liberté, et qui ont dit si souvent qu’on ne pense qu’avec hauteur dans des Républiques, apprendraient à parler dignement de la liberté même dans quelques unes de nos pièces toutes écrites qu’elles sont dans le sein d’une monarchie. ( … ) Je reviens et je dis que ce serait manquer d’âme et de jugement, que de ne pas avouer combien la scène française est au dessus de la scène grecque par l’art de la conduite, par l’invention, par les beautés du détail, qui sont sans nombre.

Ce à quoi Lessing ajoute ironiquement :

En vérité, que n’a - t - on pas à apprendre des Français ? ( … ) Mais que sert de faire des objections à Mr De Voltaire ? Il parle, et l’on croit.

Avant de nous donner un bon conseil :

Malheur à qui ne porte pas dans la lecture des œuvres de Voltaire en général ce scepticisme avec lequel il en a écrit une partie.

Mais, non content, ni contenté, de s’élever au-dessus de la culture hellénique et de sa conception de la République, Voltaire n’hésita pas à dénigrer le grand Shakespeare. Ainsi dans la même Dissertation sur la tragédie ancienne et moderne, il osa :

Je suis bien loin de justifier en tout la tragédie d’Hamlet, c’est une pièce grossière et barbare, qui ne serait pas supportée par la plus vile populace de la France et de l’Italie. Hamlet y devient fou au second acte, et sa maîtresse devient folle au troisième ; le prince tue le père de sa maîtresse, feignant de tuer un rat ; et l’héroïne se jette dans la rivière. On fait fosse sur le théâtre ; des fossoyeurs disent des quolibets dignes d’eux, en tenant dans leurs mains des têtes de mort : le prince Hamlet répond à leur grossièreté abominable par des folies non moins dégoûtantes. Pendant ce temps-là, un des acteurs fait la conquête de la Pologne. Hamlet, sa mère et son beau-père boivent ensemble sur le théâtre : on chante à table, on s’y querelle, on se bat, on se tue ; on croirait que cet ouvrage est le fruit de l’imagination d’un sauvage ivre. Mais malgré ces irrégularités grossières qui rendent encore aujourd’hui le théâtre anglais si absurde et si barbare, on trouve dans Hamlet, par une bizarrerie encore plus grande, des traits sublimes, dignes des plus grands génies. Il semble que la nature se soit plu à rassembler, dans la tête de Shakespeare, ce qu’on peut imaginer de plus fort et de plus grand avec ce que la grossièreté sans esprit peut avoir de plus bas et de plus détestable.

Ici et plus haut, Voltaire témoigne donc de l’un des plus grands défauts de la culture oligarchique française : imposer sa supériorité en infériorisant les autres… au lieu d’obtenir une légitimité par sa propre créativité. « Si je dis que tu es petit, c’est que moi je suis grand ! » : voilà le résumé de toute la philosophie de Mr de Voltaire.

Dans sa pièce Sémiramis, il prétendra avoir accompli une révolution par la simple réintroduction d’un spectre sur la scène : jusqu’à présent en effet, le théâtre français, qui défendait la pure raison, refusait ce genre d’artifices « métaphoriques ». La vérité est que la seule révolution opérée par cette pièce sera celle d’avoir pu retenir les spectateurs sur leur siège : le théâtre français d’alors était en effet connu pour son caractère particulièrement bruyant, toute la Cour étant autorisée à se déplacer durant la pièce, et même à s’asseoir sur l’estrade...

Avec Sémiramis , le théâtre français change donc, mais pour aller davantage dans le sens d’Aristote. Ainsi dans son essai, l’auteur insiste sur le fait qu’il faut faire de la scène un lieu de spectacle, avec de nombreux changements de décor. Voilà ce qu’il affirme quant au spectre :

On disait et on écrivait de tous côtés que l’on ne croit plus aux revenants, et que les apparitions des morts ne peuvent être que puériles aux yeux d’une nation éclairée. Quoi ! Toute l’antiquité aura cru ces prodiges et il ne sera pas permis de se conformer à l’antiquité ? Quoi ! Notre religion aura consacré ces coups extraordinaires de la providence, et il serait ridicule de les renouveler ?

Lessing soulignera le caractère purement « rhétorique » des préoccupations de Voltaire : au lieu de s’interroger sur la pertinence de l’apparition d’un spectre du point de vue des principes sous-tendant le propos de sa tragédie, le « tragédien » se cantonne à des considérations superficielles.

Pour Lessing :

Dans Shakespeare, le fantôme vient réellement de l’autre monde, à ce qu’il semble. Car il vient à l’heure solennelle, dans le silence effrayant de la nuit, accompagné de toutes les circonstances sombres et mystérieuses avec lesquelles nous sommes accoutumés. (…) Mais le spectre de Voltaire n’est pas bon même à faire peur aux enfants. (...) Toutes les circonstances de son apparition sont plutôt propres à dissiper l’illusion. (…) Quelle vieille femme ne lui aurait dit que les fantômes redoutent la lumière du soleil, et n’aiment pas visiter les assemblées nombreuses.

Dans Hamlet au contraire, le spectre apparaît à un moment où le protagoniste sait que son père a été assassiné, et sa première réaction est l’incrédulité. Puis, quand le spectre l’appelle dans la scène V de l’acte I, il répond à Horatio qui l’invite à ne pas le suivre :

Pourquoi ? Qu’ai-je à craindre ? Je n’estime pas ma vie au prix d’une épingle ; et quant à mon âme, que peut-il lui faire, puisqu’elle es immortelle comme lui ? Il me fait signe encore, je vais le suivre.

Et plus tard :

Hamlet. – S’il y a dans tout le Danemark un scélérat (…) c’est un coquin fieffé.Horatio. – Il n’était pas besoin, monseigneur, qu’un fantôme sortît de la tombe pour nous apprendre cela.Hamlet. – Oui, c’est vrai (...)

On voit qu’ici l’apparition du spectre est un processus métaphorique, permettant à Hamlet de s’avouer ce qu’il sait déjà.

Sémiramis met en scène une reine assassinant son mari pour s’emparer du pouvoir avec un autre homme. Son fils, Arzace, qu’elle avait exilé étant enfant, quinze ans plus tôt, revient alors, sans savoir qui il est – complexification voulue par l’auteur.

Voici en cadeau la scène du spectre … qui est encore plus drôle lorsqu’on lit toute la pièce.

Sémiramis. – Voyez revivre en lui les princes de ma race.Ce héros, cet époux, ce monarque Arzace.Azéma. – Arzace ! Oh Perfidie !Assur. – O vengeance ! ô fureurs !Arzace à Azéma . – Ah ! Croyez...Oroès. – Juste ciel ! écartez ces horreurs !Sémiramis, avançant sur la scène, et s’adressant aux mages. – Vous, qui sanctifiez de si pures tendresses,Venez sur les autels garantir nos promesses ;Ninus et Ninias vous sont rendus en lui.(Le tonnerre gronde, et le tombeau paraît s’ébranler.)Ciel ! Qu’est-ce que j’entends ?Oroès. – Dieux ! soyez notre appui.Sémiramis. – Le ciel tonne sur nous : est ce faveur, ou haine ?Grâce, Dieux tout puissants ! Qu’Arzace me l’obtienne.Quels funèbres accents redoublent mes terreurs !La tombe s’est ouverte ; il paraît... Ciel ! je meurs...(L’ombre de Ninus sort de son tombeau.)Assur. – L’ombre de Ninus même ! ô Dieux est-il possible !Arzace. – Eh bien ! Qu’ordonnes - tu ? Parle-nous, Dieu terrible.Assur. – Parle.Sémiramis. – Veux -t u me perdre ou veux - tu pardonner ?C’est ton sceptre et ton lit que je viens de donner ;Juge si ce héros est digne d e ta place.Prononce j’y consens.(scène VI de l’acte III)

Voilà donc le chef-d’oeuvre de Voltaire, ce spectre terrifiant, qui paraît presque comme attendu et n’obtient qu’un « ô Dieux est-il possible » ! Il retournera ensuite dans son tombeau, comme il en était sorti, et l’intrigue de nos personnages continuera, de bon aloi.

Prenons maintenant la pièce intitulée Mérope , et voyons quelle nouvelle révolution elle peut prétendre avoir occasionnée. Cette tragédie est reprise de la pièce de Scipione Maffei, que Voltaire retravailla lui-même mais finit par critiquer virulemment, comme à son habitude.

Mérope, épouse de Cresphonte, roi de Messène, a trois fils. Un tyran nommé Polyphonte survient et tue le roi et deux de ses fils ; Narbas, confident de Mérope, accepte de livrer son propre fils au tyran pour sauver Egysthe, le troisième fils de la reine. Polyphonte, devenu le nouveau roi de Messène, propose une rançon à qui tuera Egysthe, parti en exil. Ce dernier reviendra, se faisant passer pour son propre meurtrier ; mais lorsqu’il se présentera à la cour pour demander sa récompense, sa mère, dans un accès de fureur, voudra l’assassiner sur le champ.

Nous voici en présence de la mise en application d’une des prescriptions phare d’Aristote : l’effet de surprise généré par une reconnaissance. Ainsi, au moment où Mérope est sur le point de tuer son fils, croyant assassiner son meurtrier, le vieillard Narbas intervient pour la faire passer de l’ignorance à la connaissance.

Après cet événement, Mérope et son fils s’associeront pour faire tomber le tyran.

Dans la Dramaturgie de Hambourg, Lessing commente :

Mérope obtint le succès le plus extraordinaire et le parterre rendit au poète des honneurs dont on n’ avait pas encore vu d’exemple. Sans doute, le public avait accordé au grand Corneille des distinctions éclatantes. Son siège au théâtre demeurait toujours libre , quelle que fût l’affluence des spectateurs. Et quand il arrivait, chacun se levait devant lui, honneur qui est en France le privilège des princes du sang. Corneille était considéré au théâtre comme dans sa maison, et quand le maître de la maison paraît, n’est-il pas juste que les hôtes lui témoignent respect. Mais pour Voltaire ce fut bien autre chose : le parterre était désireux de connaître les traits de l’homme qui avait tant excité son admiration. Au moment donc où la représentation finissait, le public demandait à le voir : il l ’ appela, cria, fit du tapage jusqu’à ce que Mr de Voltaire se vît obligé de paraître sur la scène, pour se faire regarder et applaudir par les badauds. Je ne sais trop en pareil cas ce qui m’aurait le plus choqué, de la curiosité puérile du public, ou de la condescendance vaniteuse du poète. Comment donc s’imagine- t-on qu’un poète est fait ? Autrement qu’un autre homme. » Et il ajoute : « Depuis ce jour, il est rare qu’une pièce nouvelle soit représentée sans que l’auteur ait à paraître devant le public, et sans qu’il soit fort d’aise d’y p araître.

La révolution du Star-System était née… merci M. de Voltaire.

Lorsqu’on arrive à un sommet de terreur et de pitié, l’on ne peut plus aller au-delà, si ce n’est en compensant par des artifices extérieurs les excès eux-mêmes de la tragédie. La dimension spectaculaire nous fait alors perdre de vue l’objectif de la tragédie, de la poésie, de la culture classique en général. L’on a alors totalement remplacé les idées... par des effets, de paillettes. C’est ce que nous montre clairement, si l’on veut sérieusement s’y pencher, la période de Corneille à Voltaire. Or, comme le disait Shelley dans En défense de la poésie :

L’on ne saurait nier que la plus haute perfection de la société humaine a toujours correspondu à la plus haute excellence dramatique ; et que la corruption ou l’extinction du drame, dans une nation où il a une fois été florissant, est une marque de la corruption des mœurs et de l’extinction des énergies qui soutiennent l’âme de la vie sociale.

Aristote corrompit la culture grecque classique et par héritage, la culture et la société française... Il fallut attendre Lessing pour revivifier l’art de la tragédie, si essentiel à la République.

Éveiller la compassion de l’auditoire : voici la révolution de Lessing

Selon Corneille, et L a Poétique , la tragédie doit opérer une catharsis, autrement dit purger toutes les passions humaines : l’amour, la jalousie, la colère, l’ambition, etc. Il s’agit d’une forme de rituel purificateur de nos mauvais penchants, partant de la conception d’un homme mauvais par définition.

A l’opposé de cela, la tragédie de Lessing aura un seul et unique objectif : éveiller la compassion. Donner un noble but à la tragédie, lui confier le rôle d’une institution morale, d’une science de « l’éducation esthétique des hommes », voilà tout l’immense travail qu’il tâchera d’effectuer pour faire renaître l’art européen. Ainsi, face aux événements tragiques les spectateurs du drame pourront se poser la question : comment en est-on arrivé là ? Quelles sont les ou la cause, et quels sont les effets engendrés par celles-ci, qui ont fait naître la situation tragique à laquelle j’assiste ? Identifier le principe pour éviter que la catastrophe ne se reproduise dans le futur : voilà ce que sera l’objectif de la tragédie, devenue outil éducatif. S’éduquer pour avoir la force d’identifier les faiblesses humaines et leurs conséquences, pour ne pas engendrer son propre malheur et celui de la société toute entière.

Ecoutons Lessing lui-même :

L’auteur dramatique, même lorsqu’il s’abaisse jusqu’au peuple, ne descend à sa portée que pour l’éclairer et le rendre meilleur, mais non pas pour l’affermir dans ses préjugés, dans ses basses manières de voir, car le théâtre est l’école du monde moral. Le Théâtre dans sa plus haute dignité est la perfection des lois car il y a bien des choses dans la vie morale qui, à considérer leur influence immédiate sur le bien de la société, sont trop peu importantes et de nature trop variable pour pouvoir tomber sous le regard des lois.

La cupidité, la jalousie, la passion ne sont en effet pas des délits en soi, mais peuvent à leur paroxysme engendrer les pires calamités pour l’espèce humaine (comme un krach financier par exemple !) Le théâtre est donc là pour prévenir les délits, à travers l’éducation morale et l’élévation de l’individu vers une conception plus haute de lui-même et du monde. Il n’est pas là pour condamner l’homme à rester tel qu’il est ou tel qu’il sera, mais bien pour « casser la figure au destin » et inventer le futur, par une ode à la vie et à tous les potentiels de changement auxquels elle nous invite chaque jour, pour peu que nous sachions l’écouter. Notons que ce que nos chers médias français, voire certains de nos artistes contemporains, peuvent seulement se targuer d’excellemment pratiquer n’est autre que l’art voltairien : se gausser des faiblesses des hommes et s’assurer qu’ils n’en sortiront pas, par la seule jouissance du sarcasme joliment formulé...

CONCLUSION

Se tirer d’affaire avec les règles est une chose mais les observer réellement en est une autre. Pour la première, les Français s’y entendent, quant à la seconde, il n’y a que les anciens qui n’y paraissent avoir su faire.

Lessing, Dramaturgie de Hambourg

Aristote et après lui ses adeptes français ont donc détruit l’essence même de la simplicité grecque, telle que Schiller la définissait : celle d’une poésie naïve, dans laquelle la forme est secondaire, car l’on est poète avant tout.

Ce qu’avec Aristote, Voltaire reprochera aux Grecs antiques est en réalité leur conception de la liberté républicaine, cette aspiration à s’autodéterminer dont témoignèrent toutes leurs expressions artistiques : la sculpture, l’architecture, la philosophie notamment platonicienne, la tragédie notamment d’Eschyle et naturellement la politique, dont s’inspirèrent la Renaissance italienne et Nicolas De Cues, dont les découvertes, rappelons-le, furent permises par la sévère remise en question des règles aristotéliciennes. La conception oligarchique prônée par Aristote – consistant à enfermer l’homme dans ce qu’il est à moment donné et dans la croyance désenchantée en un monde qui ne change pas, où il n’a aucune possibilité de se transcender ni d’évoluer en exprimant ses capacités créatrices –, est à l’opposé du principe d’anti-entropie qui caractérise l’univers dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi il est urgent, afin de faire refleurir notre société rongée par cette entropie forcée, poussée par une oligarchie venue s’insinuer dans tous les aspects intellectuels qui façonnent notre société, de se préoccuper de son art et de recréer les germes d’une véritable renaissance, fondée sur des principes universels et scientifiques.

Rappelons-nous le Prométhée enchaîné d’Eschyle : en volant aux dieux le feu (symbole de la connaissance) pour le donner à l’humanité, Prométhée assure l’existence de la postérité : car il libère les hommes des chaînes de l’ignorance auxquelles les avaient à dessein livrés les dieux olympiens. Parce qu’à l’image de l’univers, l’Histoire est anti-entropique, elle offre toujours aux hommes l’opportunité de délier les chaînes de l’esclavage intellectuel. Et nous avons en France, malgré les ravages des dogmes aristotéliciens, des exemples d’hommes qui livrèrent de toute leur âme cette bataille des idées pour sortir l’humanité de sa propre « tragédie » : souvenons-nous de Jaurès, qui dans ses écrits philosophiques, ses poésies et son art politique, sut faire rejaillir la pensée de Platon et Leibniz, ennemis jurés d’Aristote et Voltaire, et défenseurs du changement et de la république. A nous d’avoir ce courage, avec une seule condition préalable : aimer la vérité, et pour cela aimer autrui.