[sommaire]

Les commémorations de Jaurès se multiplient avec leur cortège de mots vides. Pour ressusciter sa pensée, notre Mission Jaurès commence ici par situer son action dans l’histoire de notre pays.

En cette année centenaire de l’assassinat de Jaurès et du déclenchement de la Grande guerre, il est fondamental de revenir sur « l’entre-deux-guerres » de 1870-1914.

D’abord parce que malgré l’instauration définitive (?) de la République à cette époque, c’est à l’image et au profit de l’oligarchie que ce régime s’est en réalité façonné ; ensuite, parce que la matrice qui a mené à la guerre de 1914 est toujours à l’œuvre aujourd’hui.

Cependant, la seule fatalité serait de se soumettre à cette réalité historique au lieu de la résoudre.

Avant de montrer dans un prochain article comment Jaurès fut l’antidote et doit nous inspirer dans le combat contre ce système impérial, nous allons ici en exposer les grandes lignes. [1]

Quelle heure était-il ?

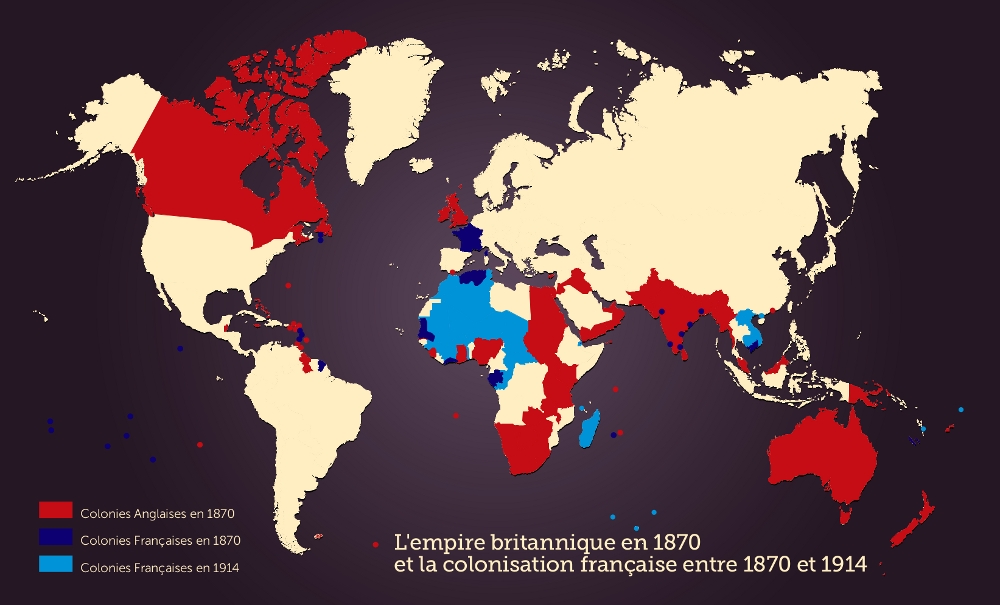

En 1870, le monde est en pleine révolution industrielle et les rapports de forces évoluent... Bien que l’hégémonie de l’Empire britannique sur le monde soit quasi-totale, un obstacle de taille se dessine à l’horizon : le Système américain d’économie politique, incarné par les accomplissements de Lincoln, est en passe de gagner l’Europe et la Russie... L’Empire britannique va chercher à tout prix à arrêter cette marche du progrès...

La République oligarchique

Chez nous, les intérêts des possédants sont aussi menacés : la guerre franco-prussienne de 1870 fait voler en éclat le Second Empire lorsque Napoléon III est fait prisonnier à Sedan le 2 septembre. A Paris, sous l’impulsion de Léon Gambetta, la République est alors proclamée et un gouvernement de défense nationale est constitué pour poursuivre la guerre : le peuple de Paris est armé pour défendre la capitale.

Très vite, c’est la discorde dans le camp français. Les possédants craignent la République et ce peuple de sans-culottes en armes. Pour contenir cette menace, ils vont miser sur la victoire de l’Allemagne ! Les partisans de l’armistice (une capitulation) trahissent le peuple et négocient avec Otto von Bismarck, qui proclamera, le 18 janvier 1871 à Versailles, l’Unité allemande (c’est-à-dire l’Empire allemand). Or, pour signer le futur traité de paix, Bismarck exige un gouvernement légitime : une élection législative est alors organisée le 8 février. Dans un pays à moitié occupé par l’ennemi, où les républicains sont divisés entre partisans de la guerre (les radicaux : Gambetta, Victor Hugo, Garibaldi, Clemenceau, etc.) et de la « paix » (les modérés : Jules Ferry, Jules Grévy, Jules Simon, etc.), les campagnes votent massivement pour les candidats royalistes, qui obtiennent 396 sièges sur 675. 40 % des élus sont de riches propriétaires terriens !

Dès lors, il va s’agir pour ces possédants de maintenir coûte que coûte l’ordre économique ancien face à la révolte sociale montante dans la population urbaine et ouvrière (c’est ce conflit intérieur et cette trahison qui provoqueront la proclamation de la Commune de Paris en mars 1871, puis sa sanglante répression par Thiers deux mois plus tard). Pour certains il faut rétablir la monarchie, mais pour d’autres, la République est une parfaite occasion de déguiser le conservatisme en progressisme... Leur homme est l’ancien ministre royaliste Adolphe Thiers, chef du « centre-gauche » – groupe parlementaire constitué de libéraux ralliés à la République et courroie politique des milieux d’affaires jusqu’en 1914.

Devenu président de la République et chef du gouvernement, Thiers signe le 26 février un traité de paix avec Bismarck, prévoyant non seulement l’annexion de l’Alsace-Lorraine, mais aussi le paiement de réparations pour 5 milliards de francs or, soit 20 % du PIB français ! Ces 5 milliards seront acquittés en seulement deux ans, grâce à un gigantesque emprunt national organisé par l’économiste, ancien banquier et député du centre-gauche Léon Say (petit-fils du théoricien ultralibéral Jean-Baptiste Say, il sera quatre fois ministre des Finances entre 1872 et 1882, et... ambassadeur à Londres). C’est ainsi la capture définitive de l’Etat par les rentiers que va permettre cet emprunt : ces derniers feront fortune en acquérant ces bons pour seulement 80 % de leur valeur, tandis que la Banque de France (banque privée à l’époque) et les grandes banques d’affaires empocheront des gains fabuleux grâce à leur rôle d’émettrices.

Après l’échec du retour à la monarchie (via la mise au pouvoir, par la majorité royaliste en 1873, du maréchal Mac-Mahon), le centre-gauche revient en force en 1879 avec Jules Grévy : l’Assemblée nationale et le Sénat, qui siégeaient toujours à Versailles, sont rapatriées à Paris, le Président s’installe à l’Elysée, le 14 juillet est instauré comme fête nationale et la Marseillaise comme hymne. La République est confirmée.

Pourtant si la France des propriétaires, rentiers, aristocrates, industriels et financiers s’est accordée à faire la république, c’est pour mieux en tenir les rênes, en s’appuyant sur une classe politique sans caractère ni vision. A cette fin, ils fondent en 1872 Science-Po... Selon son fondateur Emile Boutmy, dont le projet sera grassement financé par la noblesse bancaire de l’époque, il s’agit de maintenir l’oligarchie en place tout en créant une nouvelle élite :

Contraintes de subir le droit du plus nombreux, les classes qui se nomment elles-mêmes les classes élevées ne peuvent conserver leur hégémonie politique qu’en invoquant le droit du plus capable. Il faut que, derrière l’enceinte croulante de leurs prérogatives et de la tradition, le flot de la démocratie se heurte à un second rempart fait de mérites éclatants et utiles, de supériorités dont le prestige s’impose, de capacités dont on ne puisse pas se priver sans folie. [2]

Le dressage républicain

La doctrine des possédants se résume en un mot d’ordre : « Ni réaction, ni révolution ». Pour mieux s’assurer que rien ne change face aux exigences croissantes de justice sociale, ils se pareront d’un peu de progressisme.

Leur caution s’appelle Jules Ferry, ministre de l’Instruction publique (1879-83) et futur président du Conseil (1880-81 et 1883-85). S’il s’attaque à l’Eglise de l’époque, réactionnaire et omnipotente, d’autant plus détestée par les classes populaires qu’elle impose ses dogmes par le contrôle de l’éducation, c’est pour neutraliser les tenants de la réaction autant que ceux de la révolution. Ainsi, en même temps que la question sociale est relayée au second plan, l’enjeu des réformes de Ferry consistera à remplacer le dressage catholique de la population par... un dressage laïc voué aux mêmes fins !

Depuis longtemps, la fonction de l’Eglise est en effet d’imposer une forme de résignation au peuple en lui faisant miroiter le paradis après la mort, pour s’assurer qu’il soit bien « discipliné » de son vivant. Ferry rend l’enseignement gratuit, obligatoire et laïc, et crée des corps d’instituteurs portés par la mission d’éducation républicaine (les « hussards noirs » de la république). Mais quels sont les préceptes de leur enseignement ? Les manuels scolaires répandront l’idée que le travailleur qui respecte l’ordre établi et mène une vie de sobriété et de tempérance pourra se constituer un patrimoine qui reviendra à ses enfants qui, à leur tour, feront de même et accéderont un jour... au paradis des possédants.

La parenthèse Gambetta

Lors des législatives de 1881, l’Union républicaine de Gambetta l’emporte : Grévy est contraint de remplacer Ferry par Gambetta. Farouche républicain, ce dernier mène une politique dangereuse pour l’ordre établi : il créé un ministère des Arts pour démocratiser l’accès à la culture, envisage de réduire le service militaire, d’établir une loi sur les associations, de créer une institution de prévoyance et d’assistance et de renforcer le pouvoir exécutif pour affaiblir la toute (im)puissance parlementaire.

Mais surtout, il est favorable à l’impôt sur le revenu et souhaite nationaliser les chemins de fer – poule aux œufs d’or des intérêts privés !

Son gouvernement tombe en trois mois, abattu par les milieux financiers et leurs relais au Parlement.

Contrairement à tous ceux qu’il a formés et qui joueront un rôle clé dans l’avant-guerre (Waldeck-Rousseau, Eugène Etienne, Poincaré, Delcassé, etc.), Gambetta est un véritable homme de caractère, un patriote qui ne cèdera jamais aux sirènes du libéralisme britannique.

La matrice impériale britannique

Mais venons-en à ce libéralisme et à son Empire britannique, qui vient de perdre une bataille décisive outre-Atlantique : en 1865, la République américaine a triomphé des sécessionnistes armés et poussés par les Britanniques. Malgré l’assassinat de Lincoln, l’Empire britannique ne peut empêcher l’émergence du Système américain d’économie politique porté par Lincoln et Carey, qui fait déjà des émules dans le monde. Ce système a pour principe l’organisation de la croissance au bénéfice du peuple, par l’intégration économique des découvertes scientifiques et technologiques. Son élément constitutif est le pouvoir productif du travail et la qualité de vie des travailleurs.

Dans ce contexte, le pouvoir de l’Empire britannique, qui réside essentiellement dans sa puissance coloniale, basée sur la finance et le commerce maritime, est menacé dans son hégémonie. Londres ne cessera dès lors d’instiguer des divisions artificielles entre les pays d’Europe continentale pour enrayer leur montée en puissance et entraver leur coopération. C’est cette matrice qui produira les deux guerres mondiales, et qui est encore à l’œuvre aujourd’hui.

Hanotaux, Witte et l’alliance (trans)continentale

C’est ainsi que la politique extérieure britannique – qui deviendra celle de la France – va s’opposer à la politique d’alliance continentale France-Allemagne-Russie, voulue par Gabriel Hanotaux en France et Sergueï Witte en Russie (congruente avec la politique de stabilité menée par Bismarck après 1871).

Proche de Gambetta, Hanotaux est ministre des Affaires étrangères en 1894-95 et 1896-98. Opposé à l’Angleterre et à l’idéologie revancharde, il bâtit une politique d’union continentale France-Allemagne-Russie, avec Sergueï Witte, ministre russe des Finances (1892-1903), qui œuvre au développement ferroviaire et industriel de son pays. C’est lui qui porte le développement du transsibérien pour lequel seront émis les fameux « emprunts russes » en France.

Hanotaux est un élément clé du ministère Méline (1896-98) dont la politique d’« économie nationale » se rapproche de celle de l’économiste Paul Cauwès, héritier français de List et Carey, et adversaire de l’épidémie libérale britannique qui sévit en France depuis Jean-Baptiste Say.

L’opinion nationaliste est constamment agitée contre Hanotaux et ses tentatives d’apaisement avec l’Allemagne.

La République impériale

Pour dévoyer la République, l’impérialisme britannique va en effet s’appuyer sur le chauvinisme, la cupidité des intérêts économiques et surtout ses relais dans le monde financier parisien.

Jules Ferry, avec le centre-gauche, est le grand artisan de la colonisation française (Tunisie, Tonkin, Madagascar, etc.). Evidemment, le colonialisme français est encouragé par l’exemple et l’idéologie de l’Empire britannique. Ferry cite John Stuart Mill, grand penseur du libéralisme philosophique britannique, pour expliquer que la colonisation est la nécessaire expansion de « la Maison de commerce » Europe et la condition de la « paix sociale » (sic).

Politiquement, il s’agit pour la France de se refaire une grandeur après la défaite de 1871 et de détourner les passions des enjeux sociaux. La promotion du chauvinisme y a toute sa place.

Dans ce contexte, un « Parti colonial » s’organise dès 1890 autour du Comité de l’Afrique française, mené par le négociant et futur ministre du Commerce Jules Siegfried. A la Chambre, un « Groupe colonial » (129 députés) est mené par Say, Delcassé et Eugène Etienne, son chef jusqu’en 1914. Ce puissant lobby promeut une politique de conquête aux frais de l’Etat pour le compte de compagnies privées, qui accapareront les bénéfices mirobolants du pillage colonial.

L’Entente cordiale

Une France totalement engagée dans le jeu colonial, une Allemagne qui le deviendra suite à l’éviction de Bismarck en 1890 : ces deux nations vont rapidement devenir les pantins des Britanniques, sur un échiquier colonial dont ces derniers sont les maîtres incontestés.

Pourtant Hanotaux ne désespère pas de réussir la politique d’apaisement avec l’Allemagne : il négocie sans relâche avec les Anglais et les Allemands sur l’Afrique. Mais la volonté française de relier ses possessions en Afrique de l’Ouest avec Djibouti à l’Est (Hanotaux promeut une série de lignes ferroviaires transafricaines) se heurte à celle des Britanniques de relier l’Afrique du Sud au Nil et à l’Égypte : c’est ce qui mène à l’incident de Fachoda.

C’est ainsi qu’une mission française devant rallier le Nil depuis le Congo parvient à Fachoda (actuel Soudan) le 10 juillet 1898. Les Britanniques expédient 3500 hommes pour faire face au modeste contingent français et menacent d’entrer en guerre contre la France si elle ne quitte pas Fachoda. Le 3 novembre, la France s’incline. Si c’est une humiliation, les opportunistes y voient cependant l’occasion de placer la politique coloniale de la France dans le sillon de la toute-puissance britannique.

Quelques jours avant la crise de Fachoda, le gouvernement Méline était tombé et Hanotaux, dernier rempart contre l’influence britannique, est remplacé par Théophile Delcassé, qui dirigera la diplomatie française jusqu’en 1905.

Avec Delcassé, la politique étrangère de la France va changer radicalement : c’en est fini de la politique d’alliance continentale pour la paix et le développement. Delcassé fait partie des milieux anglophiles du Quai d’Orsay, tant par intérêt que par snobisme. Très lié à Edouard VII, il fréquente la presse et la finance londonienne, bien implantée à Paris. Les bases de sa politique européenne et coloniale ne font qu’une : contre les Allemands, avec les Anglais. La France devient ainsi le « junior empire » des Britanniques, rôle que, mis à part la parenthèse gaullienne, nous n’avons plus jamais abandonné.

C’est donc sans surprise que Fachoda aboutit à la création de l’Entente cordiale de 1904, qui accorde à la France le monopole colonial sur le Maroc, d’où les Allemands se trouveront soudainement évincés. En 1905, les protestations allemandes mènent les deux pays au bord de la guerre, et il faut que le président Rouvier évince Delcassé pour éviter le pire. Mais Delcassé s’est engagé trop loin dans le sillon des financiers parisiens et anglais.

Ainsi, c’est à la banque d’affaires Paribas, intimement liée à la City de Londres, qu’il a confié la gestion des opérations au Maroc ; or c’est elle qui s’oppose le plus farouchement aux intérêts allemands. Si bien qu’en 1911, on frôle à nouveau la guerre avec l’Allemagne. Le président Joseph Caillaux court-circuite à son tour le Quai d’Orsay pour éviter l’escalade. Mais à défaut de vouloir briser la logique impériale britannique, ce n’est qu’un énième retardateur d’une inévitable guerre.

Jaurès écrivait en 1908 : « Pénétrer par la force, par les armes au Maroc, c’était ouvrir à l’Europe l’ère des ambitions, des convoitises et des conflits. »

La City of Paris

Les cercles financiers anglomanes de Paris ont fait de la France une extension de la City.

La Banque de France et la Banque d’Angleterre entretiennent en effet une relation très étroite, la première ayant renfloué par deux fois la seconde en 1890 et 1906. Créée en 1872 pour l’émission des emprunts français destinés à l’Allemagne, la banque d’affaires Paribas (fusionnée en 2000 avec BNP) est le principal levier des Britanniques sur la politique étrangère française (emprunts russes et Maroc).

Sous l’impulsion de leur politique, l’épargne française est massivement détournée du territoire national pour aller financer le pillage colonial et les guerres d’influence. Ainsi les emprunts russes qui, au départ, finançaient le développement, deviennent les instruments d’un pillage massif de l’épargne française au service du surendettement puis de l’armement de la Russie : France et Russie se trouvent désormais main dans la main sur la route d’un affrontement avec l’Allemagne.

Pour conclure

Dans son essai sur Fachoda, Jacques Cheminade le résume clairement :

La cause finale [de la Grande guerre] est la fatalité d’un conflit dans un univers de prédateurs, dont les règles de fond ont été définies par le libéralisme britannique : sélection du plus apte, usure financière, malthusianisme, pillage des ressources outre-mer. A cela, ni la France ni l’Allemagne n’ont su opposer un modèle différent, une alternative, car elles se trouvaient gangrenées de l’intérieur par les mêmes intérêts et la même idéologie.

Face à la faiblesse intellectuelle et morale des dirigeants politiques, Jean Jaurès était et reste l’antidote.

Nous le verrons prochainement : sa pensée philosophique – incomprise et méconnue – était une réfutation explicite de l’empirisme britannique, idéologie conditionnant les hommes à servir aveuglément un ordre établi de l’extérieur. Il y a urgence : par deux fois cette idéologie a pu tromper son monde pour le mener à la guerre. Ressaisissons-nous pour éviter qu’elle n’y parvienne une troisième fois.