[sommaire]

« Les jeunes gens pressentent dans l’avenir une forme de société plus harmonieuse et plus belle, et ils peuvent dire comme Beethoven : ’Nous sentons de plus grandes choses planer devant nous.’ »

« Celui qui a compris une fois ma musique, celui-là doit se faire libre de toutes les misères où les autres se traînent ».

Avant-propos

La musique de Beethoven exerce, sur tous ceux qui peuvent l’entendre dans de bonnes conditions, une puissante attraction. Dès les premières notes, on sent que quelque chose a fait irruption, non pas dans la salle, ou dans nos oreilles, mais littéralement dans notre existence. Quelque chose de grand, terrible en même temps qu’exaltant. « Ainsi frappe le Destin à la porte » [1], disait Beethoven à propos du premier mouvement de sa Ve symphonie.

Qu’on en soit conscient ou pas, cette musique fait vibrer en nous les cordes les plus profondément humaines – notre amour de l’humanité, notre aspiration à la beauté et à la justice – qui croupissent inertes et poussiéreuses au sous-sol de notre conscience. Quelquefois, dans des moments de lucidité, leur musique nous parvient à la surface ; mais le refrain monotone de la vie réglée comme une horloge et le bruit permanent de la société reprennent très vite leurs droits.

« Notre époque a besoin de puissants esprits qui fouaillent ces misérables, hargneuses, sournoises, gueuses d’âmes humaines », disait Beethoven. C’est peut-être encore plus vrai aujourd’hui. Car une sous-culture globale – qui s’est développée depuis la seconde Guerre mondiale parallèlement au système de prédation et de pillage financiers – véhicule une image pessimiste de l’homme ; un homme livré au culte de la violence et du plaisir sans cause et sans avenir. Les productions de masse – séries, films et jeux vidéos – mettent en scène des héros tout en muscles, sans cœur et sans cervelle, ou des personnages qu’on charge d’une fausse sentimentalité, mielleuse et dégoulinante, comme pour mieux cacher l’absence de caractère.

Trop souvent, les artistes, compositeurs ou interprètes, ne font que relayer voire amplifier cette image de l’homme-bête. Ils ont oublié – y ont-ils jamais songé ? – que l’art ne peut se contenter de refléter comme un miroir le monde tel qu’il est, mais qu’il doit faire pressentir ce que pourrait être un monde vraiment humain. Ce qui est d’autant plus vrai à l’ère de la robotique et de l’ « intelligence artificielle », où il devient désormais impossible pour l’homme de rivaliser avec les machines en matière d’imitations.

C’est pourquoi il est vital que nous cultivions en nous-mêmes la mémoire des moments créateurs des plus grands penseurs, savants, artistes, et dirigeants politiques ; que nous nous inspirions de ces véritables héros – non pas héroïques par la force, ou même par l’esprit, mais par le cœur. L’Europe, avant d’être dévoyée et de devenir ce monstre dévorant ses propres enfants, a été le foyer d’une culture humaniste classique d’où sont sorties les plus grandes œuvres artistiques et scientifiques de l’histoire de l’humanité. Nous avons été coupés de cette mémoire vivante, et il est urgent que nous nous la réappropriions.

Bach, Mozart, Beethoven, etc, ne sont pas des fossiles exposés sous cloche dans les musées ou dans les CD, que l’on devrait admirer, sans comprendre le processus les ayant amené à la vie. Beethoven n’est pas un génie inaccessible, qui aurait composé, alors qu’il était sourd, ses plus grands chefs d’œuvres sous l’influence d’une sorte de force irrationnelle ou mystique. Une intention gouverne l’ensemble de son œuvre et de sa vie : celle de donner à l’idée d’une société pleinement humaine, libre et fraternelle, une réalité artistique la plus sensible possible.

Introduction

Sommes-nous réellement ce que nous voulons, ou ne sommes-nous que le produit de forces extérieures ? Cette question, qui hante l’homme depuis la nuit des temps, se pose avec une certaine urgence aujourd’hui, tant notre société marche comme un somnambule tout droit vers le précipice.

Est-il possible de s’opposer à une inertie sociale apparaissant comme inexorable ? Où tout semble conspirer pour que les esprits, n’ayant pas en eux-mêmes la force de résister, finissent par s’y plier et par accepter l’inacceptable, que ce soit en fermant les yeux ou en y prenant part sans scrupules ? « C’est comme ça », « faut s’adapter », « faire avec », « penser à soi avant tout », dit la bonne conscience populaire. Cette tragique loi de la capitulation règne en maître, soutenue pour cela par de puissants alliés qui exercent leurs empires respectifs dans les domaines des sons et des images.

La réponse, bien entendu, se trouve en nous-mêmes, comme le rappelle Shakespeare dans sa pièce Jules César, par la voix de Cassius : « Si nous ne sommes que des subalternes, cher Brutus, — la faute en est à nous et non à nos étoiles ». Mais on ne peut l’obtenir qu’au prix d’un long et difficile chemin, à l’image du Job de la Bible et du calvaire qu’il doit traverser, provoqué par un Satan désireux de prouver à Dieu que l’homme, fut-il le plus juste et le plus honnête, finira toujours par renier ses principes sous le poids des pires malheurs, et que par conséquent le mal est une force supérieure au bien.

Et si Job, accablé par la perte de tout ce qu’il possède – sa fortune, ses proches et sa santé –, revient finalement au bien après l’avoir maudit, c’est passivement qu’il le fait, convaincu par l’intervention ultime de Dieu qui lui rappelle sa « toute-puissance ». L’homme que nous allons suivre ici, au contraire, fait ce choix en pleine conscience. Sa vie et son œuvre, qui sont consubstantielles, constituent ainsi pour nous un objet « sublime », dans le sens schillérien du terme : non seulement une vive représentation de la souffrance, mais surtout la résistance à cette souffrance déployée depuis les couches les plus profondes de la conscience humaine.

I. Langue des sons et langue de l’âme

Ludwig van Beethoven est né à Bonn en décembre 1770. Son enfance n’est ni heureuse ni insouciante. Son père Johann, musicien médiocre de la cour du Prince-Evêque, Électeur de Cologne, est alcoolique et tyrannique ; sa mère, Maria-Magdalena, malgré un tempérament doux et bon, a une forte inclination à la mélancolie, amplifiée peu à peu par une tuberculose qui finira par l’emporter.

Constatant les grandes aptitudes musicales de son fils, Johann se met en tête de faire de lui un nouvel « enfant prodige », et il le contraint à travailler comme un forcené. [2]« Le père de Beethoven (…) était quelque peu adonné à la boisson, et très violent, surtout dans cet état. C’était souvent avec bien des larmes que le petit Ludwig faisait les exercices musicaux auxquels son père l’astreignait durement ». [3] Après des soirées très arrosées, il réveille Ludwig au milieu de la nuit et force l’enfant, en pleurs, à se mettre au clavier. « Lorsqu’il fut assez avancé pour pouvoir le faire entendre aux amateurs, son père, exalté, invitait tout le monde à venir admirer son Ludwig, qui demeurait d’ailleurs insensible à tous les éloges, se dérobait et s’exerçait pour soi seul, de préférence quand son père n’était pas à la maison ». [4]

Ces conditions auraient dû dégoûter le jeune Ludwig de la musique et l’en détourner à jamais. Pourtant, il développe avec elle une relation toute personnelle. Il en saisit l’essence, par-delà la manière dont elle lui est imposée. En lui offrant un univers et un langage par lesquels il peut explorer et donner corps aux replis les plus intimes de son être, elle devient pour lui source d’espoir sur la nature humaine.

Une anecdote, racontée par le boulanger Fischer, voisin des Beethoven, est révélatrice de la profondeur et de l’intensité du dialogue intérieur qui l’animait : « Louis était un matin à la fenêtre de sa chambre à coucher donnant sur la cour ; il avait la tête entre ses mains, et il s’immobilisait, le regard fixé sur un point avec un sérieux extrême. Cécile passe par la cour et lui dit : ’Qu’est-ce que tu regardes, Louis ?’ Il ne répond pas. Elle dit : ’Ça ne va pas ?’ Il ne répond pas. Elle dit : ’Qu’est-ce que cela signifie ? Pas de réponse, c’est encore une réponse !’ Il dit : ’Oh ! Non !... Pardonne-moi ! J’étais occupé d’une si belle, si profonde pensée, je ne pouvais pas m’en détacher !’ »

L’année de ses douze ans, deux événements décisifs surviennent : il fait la connaissance de Franz-Gerhard Wegeler, futur médecin, de cinq ans son aîné, qui d’une part deviendra l’un de ses rares amis fidèles tout le long de sa vie, et d’autre part l’introduit dans le foyer des Breuning, une famille aristocrate de Bonn. Ludwig y trouve la chaleur familiale qui lui manque terriblement dans son propre foyer, et l’équilibre nécessaire à son développement intellectuel, avec un accès à la littérature et la poésie allemandes.

En même temps, il reçoit l’enseignement d’un nouveau professeur : Christian-Gottlieb Neefe, qui lui met entre les mains le Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. [5] L’enseignement de Neefe, bien qu’insuffisant sur le plan technique, est essentiel pour Ludwig sur le plan de l’éducation du sentiment musical : « La théorie de Neefe était que les lois et les phénomènes de la musique doivent se rattacher à la vie psychologique de l’homme et, à proprement parler, doivent la prendre pour base ». [6] On comprend, au regard de ce que nous avons vu auparavant, combien cet enseignement répond à l’aspiration du jeune Beethoven.

Neefe fait alors employer son jeune élève comme accompagnateur au clavecin pour les répétitions du Théâtre de Bonn ; Ludwig accède ainsi au théâtre de Shakespeare et de Schiller (on y joue alors Richard III, Othello et Le Roi Lear de Shakespeare, ainsi que Les Brigands de Schiller), dont la pensée et les œuvres auront une influence considérable sur le compositeur. [7] On sait notamment que l’idée d’écrire une symphonie à partir du poème l’Ode à la joie a occupé son esprit durant presque toute sa vie. « Il veut mettre en musique la Joie, de Schiller, et même toutes les strophes. J’en attends quelque chose de parfait ; car, autant que je le connais, il est tout à fait porté au grand et au sublime », écrit Ludwig Fischenich à Charlotte Schiller, la femme du poète, alors qu’il vient de rencontrer Beethoven à Bonn. [8]

La perte de sa mère, qui meurt suite à une Phtisie alors qu’il n’a pas encore dix-huit ans, est très douloureuse pour lui, comme on peut le mesurer dans la lettre qu’il écrit alors à son ami Wegeler : « C’était pour moi une si bonne, une si aimable mère, ma meilleure amie. Oh ! qui donc était plus heureux que moi, alors que je pouvais encore prononcer le doux nom de mère, et qu’il était entendu – et à qui puis-je le dire maintenant ? Depuis mon retour ici, je n’ai encore goûté que peu d’heures agréables ; tout le temps j’ai eu des étouffements et je dois craindre qu’il n’en résulte de la Phtisie ; à cela s’ajoute encore la mélancolie, qui est pour moi un mal presque aussi grand que ma maladie même. (…) Je n’ai ici aucun secours, pas même le moindre, à espérer ; ici, à Bonn, le Destin ne m’est pas favorable ». [9]

II. Vis avec ton siècle...

Retrouvons maintenant Beethoven dans son époque. Car les événements historiques qui s’y préparent vont en quelque sorte répondre à l’appel du désespoir que nous venons d’entendre, et lui offrir un appui extérieur. À la veille de la Révolution française, alors que l’Europe entière frémit, pressentant les bouleversements à venir, il a dix-neuf ans et étudie la littérature allemande à l’Université de Bonn. Maximilien-Franz de Habsbourg, le Prince-Électeur de Cologne, accueille volontiers les idées politiques nouvelles, et Bonn et son université constituent alors un terreau fertile pour le vent révolutionnaire soufflant depuis l’ouest. À la nouvelle de la prise de la Bastille, Beethoven entend très probablement son professeur Euloge Schneider lire en chaire : « les chaînes du despotisme sont brisées... Heureux peuple !... Le Français est un homme libre ! »

L’année suivante, le même Schneider publie un recueil de poèmes révolutionnaires, dont voici un extrait enflammé : « Mépriser le fanatisme, briser le sceptre de la stupidité, combattre pour les droits de l’humanité, … Ah ! Cela, nul valet des princes ne le peut. Il faut des âmes libres, qui aiment mieux la mort que la flatterie, la pauvreté que la servitude... Et sache que, de telles âmes, la mienne ne sera pas la dernière ! » [10] Parmi les souscripteurs du recueil, on retrouve la famille Breuning, et un certain L. van Beethoven.

Fin 1792, le comte Waldstein convainc le Prince-Électeur d’envoyer Beethoven à Vienne pour y étudier sous la direction de Haydn. Bien que plus conservatrice sur le rapport des idées politiques, Vienne est alors la capitale mondiale de la musique. [11] En novembre 1792, La flûte enchantée de Mozart atteint sa centième représentation (Mozart est mort l’année précédente) ; 300 à 400 virtuoses se disputent alors la faveur de l’élite viennoise. Ce public aristocratique est le plus raffiné, et musicalement le plus savant des auditoires. La musique est pour lui un moyen de cultiver l’esprit et le cœur, et il engouffre des sommes considérables pour subventionner des orchestres privés. Beethoven y rencontre le baron Nikolaus Zmeskall von Domanovecs, qui l’introduit auprès des grands aristocrates mélomanes, dont les Lichnovsky, Razumovsky, Lobkowitz et von Sweiten. [12]

Dans cette période, la Révolution française dérive déjà dans la Terreur ; Louis XVI et Marie-Antoinette sont emprisonnés, et le bruit court à Vienne que le couple royal pourrait bien être traité comme deux criminels par les révolutionnaires. Le sort de la Reine, fille de l’impératrice autrichienne Marie-Thérèse, inquiète en particulier ; et sachant combien Beethoven incarne alors mieux que personne l’ère nouvelle qu’ouvre la Révolution, par sa musique comme par son tempérament, il faut un certain courage à Lichnovsky et aux autres pour tenir face aux critiques à propos de l’aide et de la protection accordées à ce « jacobin ».

En 1794, le 26 juin, l’armée de Sambre-et-Meuse écrase les Autrichiens à Fleurus ; au mois d’octobre, les colonnes de Marceau et de Kléber occupent toute la rive gauche du Rhin, et l’Électeur Max-Franz doit fuir pour ne plus jamais revenir. Ceci a pour conséquence de faire de Beethoven le premier compositeur à ne plus endurer un statut de serviteur, ce qui ne peut que correspondre à son adhésion passionnée à l’esprit de la Révolution. Car s’il acceptera l’argent de ses mécènes aristocrates, c’est à la condition de ne leur être lié en rien. Il n’hésitera pas en effet à envoyer paître, avec toute la pétulance de son caractère, ceux d’entre eux qui se montreront trop intrusifs. [13]

À près de trente ans, tout semble lui réussir : il brandit fièrement son indépendance ; il est la coqueluche du public Viennois, et sa renommée s’étend déjà à toute l’Allemagne ; on le voit comme le magicien dans La Tempête de Shakespeare qui « évoque les esprits des profondeurs jusqu’aux cimes » [14], et sa musique électrise une jeunesse déjà exaltée par l’esprit de libération politique parcourant le monde. Ses improvisations transportent et bouleversent le public [15] ; ses premières compositions remportent un grand succès, et on le désigne déjà comme le successeur reconnu de Mozart et Haydn.

Cependant, de sombres nuages apparaissent déjà à l’horizon...

…Mais sans être sa créature [16]

En 1796, une grave maladie des entrailles se déclare, qui sera le prélude à de terribles souffrances aux oreilles, et à la perte progressive de l’ouïe. Pendant longtemps, il garde le secret sur cette tare, nourrissant l’espoir de guérir et de recouvrer son audition. Mais le temps passe, la maladie persiste et la perspective de devenir un musicien sourd apparaît de plus en plus inévitable. Ne pouvant plus faire face seul à cette horreur, il écrit à ses deux meilleurs amis, Amenda et Wegeler : « Ton Beethoven vit très malheureux, en lutte avec la nature et le Créateur ; j’ai déjà souvent maudit ce dernier, de livrer ses créatures au moindre hasard, de telle sorte que la plus belle floraison en est exterminée et broyée. Sache que la plus noble partie de moi-même, mon ouïe, s’est beaucoup affaiblie ». [17] Puis : « Je peux dire que je mène une vie misérable. Presque depuis deux ans j’évite toute société, car je ne peux pas dire aux gens : je suis sourd. Si j’avais n’importe quel autre métier, cela serait encore possible ; mais dans le mien, c’est une situation terrible ». [18]

Comme si la providence avait tout mis en œuvre pour mettre le musicien à l’épreuve, tous les obstacles entravant sa marche se sont dressés : il voit disparaître la possibilité de triompher en tant qu’improvisateur et virtuose sans égal ; il comprend que ses relations d’amitié et d’amour vont s’en trouver minées, lui qui souffre déjà tellement du célibat [19]. De plus, l’œuvre de transformation de la Révolution est en suspens, et toutes les fatalités humaines semblent s’être coalisées pour en assurer l’échec.

Pressentant l’ouragan intérieur à venir et éprouvant sans doute le besoin d’accumuler des forces, Beethoven va puiser dans les figures héroïques de l’histoire de l’humanité, comme par exemple Prométhée, Socrate ou Jésus Christ. Il suit avec passion les destins des grands hommes de la Grèce et de la Rome antique à travers les Vies parallèles des hommes illustres de Plutarque. Il compose le ballet Les créatures de Prométhée dont le dernier mouvement lui fournit le « thème de Prométhée » qu’il réutilisera par la suite pour ses Variations héroïques [20], et surtout dans le final de sa IIIe symphonie, dite « l’Héroïque ». [21] Au cours de l’été 1801, « parmi tout le tumulte et tous les désagréments possibles », comme il le dit lui-même, il compose l’oratorio du Christ au mont des Oliviers [22], qui correspond justement au moment où, à la veille de son arrestation, dans le plus profond désespoir, Jésus implore Dieu de lui épargner les souffrances futures.

Car, si Beethoven semble véritablement saisi de terreur à l’idée des conséquences de la surdité sur sa vie sociale, il n’évoque que de façon secondaire sa profession et sa réputation de virtuose dans ses correspondances et les notes de son carnet ; plus encore, on ne le voit jamais envisager que cela puisse endommager sa création musicale. Dans cette période, non seulement celle-ci est abondante, mais un processus de transformation consciente semble être à l’œuvre. Alors qu’il vient de terminer sa 15e sonate pour piano [23], il écrit : « Je ne suis guère content de ce que j’ai écrit jusqu’à présent ; à partir de maintenant, je veux ouvrir un nouveau chemin ». En novembre 1801, il écrit à nouveau à Wegeler : « Chaque jour, j’approche davantage du but que je sens mais que je ne peux décrire. C’est seulement en l’atteignant que ton Beethoven peut vivre. Pas de repos ! (…) Je veux saisir le destin à la gueule ; il ne réussira sûrement pas à me courber tout à fait ».

Il atteint le paroxysme de son calvaire l’année suivante, à Heiligenstadt, où il est allé passer l’été sur les conseils de son médecin. Et, alors que l’automne arrive, les derniers espoirs de guérison tombent en même temps que les premières feuilles mortes. À bout de force, il envisage le suicide. On comprend alors qu’il ait pu s’identifier profondément au texte de l’oratorio du Christ au mont des Oliviers (par ailleurs plutôt médiocre, comme il l’admettait lui-même) ; le récitatif et l’aria du début en particulier nous donnent un aperçu bouleversant de la tempête qu’il traverse. [24]

Au seuil du désespoir, il écrit le célèbre Testament d’Heiligenstadt, adressé à ses frères (mais qu’il ne leur enverra jamais) : « Il s’en fallait de peu que je ne mette fin moi-même à ma vie. C’est l’art, et lui seul, qui m’a retenu. Ah ! Il me paraissait impossible de quitter le monde avant d’avoir donné tout ce que je sentais germer en moi, et ainsi j’ai prolongé cette vie misérable. (…) Ainsi, c’est fait : avec joie je vais au-devant de la mort. Si elle vient avant que j’aie eu l’occasion de déployer toutes mes facultés pour l’art, alors elle vient encore trop tôt pour moi, et sans doute désirerais-je la voir tarder. Mais dans ce cas aussi, je me résigne ! Ne me délivrera-t-elle pas d’un état de souffrance sans fin ? Viens quand tu voudras, je vais courageusement à ta rencontre ».

Puis, alors qu’il va quitter Heiligenstadt, il écrit dans son carnet : « Ô providence, laisse luire pour moi un jour de joie sans nuage ! Depuis si longtemps déjà l’écho intime de la vraie joie m’est étranger ! Quand – oh, quand, Divinité, pourrai-je l’éprouver de nouveau dans le temple de la nature et de l’humanité ? Jamais ? Non ! – Ce serait trop cruel ! »

De retour à Vienne, les confidences disparaissent de sa correspondance aussi vite qu’elles étaient apparues ; on y trouve un Beethoven revenu à la vie, « déboutonné » – pour reprendre sa propre expression –, plein de l’humour irrévérencieux et de la jovialité rabelaisienne qui le caractérise. L’homme abattu s’est relevé, et désormais il n’est plus seul ; il a avec lui toute une armée en marche : celle de l’Héroïque. Et s’il ne lui est pas possible de trouver dans le monde une représentation vivante de la fraternité, il est résolu à lui donner corps de la façon la plus parfaite possible dans ses œuvres, la reportant ainsi sur le futur.

III. Symphonie Héroïque :

Bonaparte est mort, vive Beethoven !

En ce tournant de siècle, l’armée française de la Révolution, garante de la liberté des peuples, devient peu à peu une armée de conquête et d’occupation. Pendant un temps, l’espoir est ravivé par l’ascension du général Bonaparte, qui apparaît comme l’incarnation tant attendue du héros triomphal de la République, arrivant à point pour sauver la Révolution de l’abîme de la Terreur. L’ambassade française à Vienne devient même le lieu de ralliement de tous les sympathisants de la Révolution. On y retrouve Beethoven, qui a l’intention de dédicacer sa symphonie à Bonaparte ; mais quand on lui apprend que celui-ci s’est auto-proclamé empereur, il entre en fureur, déchire la feuille du titre de bout en bout et s’écrie : « Ce n’est donc rien de plus qu’un homme ordinaire ! Maintenant, il va fouler aux pieds tous les droits humains, il n’obéira plus qu’à son ambition ; il voudra s’élever au-dessus de tous les autres, il deviendra un tyran ! » [25]

L’élan vers l’idéal a été brisé par les querelles partisanes, les ambitions personnelles et l’esprit de secte qui ont pris possession de la Révolution, empêchant le passage de l’Ancien régime à une société nouvelle de fraternité, d’égalité et de liberté, et ouvrant le champ à la paranoïa, la terreur et la dictature. Bonaparte, qui est parvenu à saisir le pouvoir avec toutes les ressources de son énergie, ne se montre capable de l’exercer qu’en se compromettant avec les règles du jeu de son temps et son ambition de régner. C’est ce que Beethoven ne peut supporter : l’usurpation de l’idéal du héros pour devenir un chef imposant sa volonté par la force. [26]

Pour Friedrich Schiller, qui a compris et exprimé mieux que personne les raisons profondes de l’échec de la Révolution française [27], c’est dans les cœurs des citoyens que la tragédie a trouvé son issue fatale, dans leur incapacité à résoudre le « conflit » entre l’homme idéal et l’homme réel, en haussant ce dernier au niveau du premier. « Le moment était très favorable, mais il a trouvé une génération corrompue », écrit-il en 1793. [28]

Les classes inférieures, très pauvres et sans éducation, « se sont d’un seul coup livrées à leurs bas instincts. Ce n’étaient pas des hommes libres que l’État avait opprimés, non ce n’étaient que des animaux sauvages qu’il tenait dans des chaînes salutaires ». Quant aux couches supérieures de la société, les « classes civilisées », elles ont donné le spectacle encore plus répugnant de l’avilissement, de la faiblesse d’esprit et d’un effondrement du caractère, d’autant plus scandaleux que la culture elle-même y avait sa part. Et il résumait ainsi cette véritable catastrophe : « L’homme prisonnier de ses sens ne peut pas tomber plus bas que l’animal, l’homme éclairé, lui, s’il tombe, descend jusqu’au diabolique et joue un jeu infâme avec les valeurs les plus sacrées de l’humanité ». [29]

L’esprit de capitulation s’est répandu de partout. La mollesse gagne les cœurs et les esprits. La vie musicale en pâtit : d’un côté, les romantiques abandonnent les principes musicaux de l’école classique et sombrent dans un sensualisme sans but et sans transcendance ; de l’autre, les puristes du classicisme renoncent à l’idée que l’idéal transforme le réel, et finissent par se compromettre dans un art réduit à la forme et aux célébrations pompeuses. Le cas de Jean-François Lesueur, le compositeur attitré de Napoléon qui se mettra ensuite sans scrupules au service des monarchies restaurées, en est emblématique.

Le Beethoven nouveau revenu d’Heiligenstadt ne plaît pas. Suite à la première représentation de l’Héroïque, les critiques fusent : « L’œuvre assomme, elle est interminable et décousue. (…) La symphonie gagnerait infiniment si Beethoven voulait se résoudre à y faire des coupures ». Ou encore : « Beethoven devrait revenir au style du quatuor ». Un témoin du concert dit : « Ce soir, le public n’était pas content ; Beethoven non plus. Aux applaudissements clairsemés, il refusait de répondre par un signe de tête ».

Une véritable cabale, centrée sur le Théâtre de Vienne et comptant tout de ce qu’on peut trouver d’esprits malveillants, mesquins et superficiels, va même s’organiser contre lui, et sabotera son magnifique opéra Leonore [30]. On lui brosse une réputation de personnage misanthrope, colérique, orgueilleux, lunatique, insociable et mal élevé, qui convaincra nombre de ses admirateurs, débarqués de toute l’Europe pour rencontrer le maître, à faire demi-tour. On va même jusqu’à en faire un alcoolique. Cette légende pèsera sur l’ensemble de sa vie et persistera même après sa mort, relayée par nombre de ses biographes.

Très rares sont ceux qui perçoivent la nature révolutionnaire de sa musique. Même le grand Goethe, qui se détourne avec dégoût du penchant de ses contemporains pour le romantisme, et campe tel un coq obstiné sur l’héritage classique, ne comprend pas la musique de Beethoven, malgré le zèle qu’emploiera le compositeur, qui vénère le poète, pour se faire reconnaître auprès de lui. [31]

En dépit de l’indifférence, du rejet et de la calomnie, Beethoven est sûr de lui. Il a réussi là où la Révolution a échoué. Il est parvenu à empêcher le Destin de le faire plier en réalisant sa propre révolution intérieure : un acte de libération par lequel il trouve la force de renoncer à tout ce qui rend la vie heureuse et agréable, « sans soucis », comme on dirait aujourd’hui. Il s’est arraché à l’esclavage des perceptions immédiates, et des gratifications sociales qui ont toujours tenté les hommes : le succès, la célébrité et les honneurs. En surmontant la chose la plus terrible qui puisse arriver à un musicien – devenir sourd – et en prenant la décision de consacrer sa vie à l’art, il a réalisé l’impossible. Il est devenu le véritable Beethoven, une personnalité moralement accomplie. Ainsi, lorsque Goethe se courbe sur le bord du chemin pour saluer le passage de la famille impériale, il enfonce son chapeau sur sa tête, prend son air renfrogné et continue son chemin la tête haute. [32]

Mais pas question pour lui de se lancer dans une révolte utopique contre un monde qu’il rejette, ni de se mettre en marge, endossant les habits confortables de l’artiste incompris par une société d’imbéciles : jamais il ne reniera son amour de l’humanité [33], ni sa foi dans le progrès de la civilisation et dans l’élévation morale que ce progrès implique. Il se passionne pour les découvertes scientifiques et suit de très près les événements politiques, passant généralement deux heures par jour à lire les journaux. Il voit dans l’art et la science des forces transformatrices fondamentales, capables de faire naître en chacun l’intuition et l’espoir d’une vie supérieure.

Au cours de la décennie suivant son séjour à Heiligenstadt, Beethoven, qui s’est résolu à consacrer chaque minute, chaque seconde à sa mission artistique, et à ne gaspiller aucune pensée, aucun souffle ni battement de cœur, met au jour une quantité incroyable de chef-d’œuvres, dont les Ve, VIe (dite Pastorale) et VIIe symphonies, les sonates pour piano La Tempête, Waldstein et l’Appassionata, les IVe et Ve Concertos pour piano, le Concerto pour violon, les Quatuors Razumovski, et bien entendu l’opéra Fidelio. Cette période « prométhéenne » du compositeur reste sans doute aujourd’hui la période de production créatrice la plus dense de l’histoire artistique humaine.

IV. Conquérir la joie

Deux cents ans après, la musique de Beethoven attire toujours un large public dans les salles de concert ; elle continue de toucher les cœurs et de soulever des passions. Pourtant, une certaine distance nous sépare d’elle, qui nous empêche d’en comprendre la signification profonde. Cette distance tient à l’idée que nous nous faisons du rôle que doit jouer la musique dans la société : un divertissement chargé de flatter, de chatouiller ou de percuter les sens ; un agencement de sons destiné à nous entretenir dans un sentiment particulier ou à nous complaire dans des névroses personnelles ou collectives ; mais certainement pas quelque chose qui nous saisisse, nous remue et nous élève, et de nature à faire de nous de meilleurs hommes et femmes.

De nos jours, l’on conçoit difficilement que la musique et l’œuvre de Beethoven puissent être gouvernées par une certaine intention ; en matière d’art et de musique – et surtout lorsqu’elle est instrumentale –, il ne saurait être question de cela. Affirmer le contraire reviendrait à s’aventurer dangereusement sur les pentes de l’ « autoritarisme ». En cela, nous sommes pour ainsi dire les enfants inconscients des esprits « brillants » du XXe siècle qui se sont convaincus que la musique était, « par son essence, impuissante à exprimer quoi que ce soit, un sentiment, un état psychologique, un phénomène de la nature... », pour reprendre les mots d’Igor Stravinsky.

Ce relativisme, qui n’est rien d’autre qu’un pessimisme culturel, prend sa source dans la matrice de pensée développée par l’École de Francfort, institutionnalisée et amplifiée ensuite par le (mal nommé) Congrès pour la liberté de la culture – grâce aux fonds de contrepartie du Plan Marshall et aux moyens considérables de la CIA –, et dont l’objectif était justement de déconstruire la « personnalité autoritaire » soi-disant ancrée dans la culture américaine et européenne. [34] Pour Théodore Adorno, l’un des maîtres à penser de cette École, « ce que perçoit la musique radicale est la souffrance non transfigurée de l’homme. (…) Cela interdit la continuité et le développement. Le langage musical est polarisé selon ses extrêmes : vers des mouvements résultant de chocs apparentés à des convulsions corporelles d’une part et d’autre part vers la pétrification cristalline d’un être humain dont l’anxiété le conduit à geler sur place. (…) La musique moderne vise comme seul but l’anéantissement absolu. C’est le message de désespoir qui survit au naufragé ». [35]

La « libération » des peuples occidentaux de leurs pulsions autoritaires impliquait donc que la musique soit purgée de toute notion de beauté, de transcendance et de développement orienté vers un but, et que soit encouragée, en lieu et place, une culture de masse favorisant en chaque individu tout ce qui peut le dissuader de se battre pour un avenir meilleur pour l’humanité ; et c’est ainsi que la musique répétitive est devenu le nouveau standard, associé à la consommation de drogues, et que différentes formes de folie ont été érigées au rang de santé mentale. [36]

Un nouveau chemin

Que la musique de Beethoven ait quelque chose à nous dire d’essentiel, toute personne normalement constituée peut le sentir dès les premières secondes. Cette évidence, que de nombreux critiques ou musicologues ont tenté d’escamoter, est confirmée par l’abondance d’indices et d’interprétations laissés par le compositeur lui-même (comme « le destin qui frappe à la porte » de la Ve symphonie), et qui jalonnent l’ensemble de ses esquisses, carnets de notes et correspondances.

Sa création se développe tout le long de sa vie dans une relation intime avec ses préoccupations morales. Ses œuvres reflètent le travail constant et laborieux qu’il réalise en profondeur sur lui-même, dans sa volonté de donner au monde tout ce qu’il sent germer en lui. Ses souffrances et ses joies, et toute la mosaïque de sentiments qu’il traverse avec la plus grande intensité – parce qu’il a choisi de s’engager dans cette voie –, sont les mêmes que l’on retrouve dans sa musique ; non pas jetées sur la partition comme un mauvais peintre passant d’une couleur à l’autre au gré de ses caprices du moment : non seulement chacune de ses œuvres démontre un effort pour donner à la composition une unité et un caractère qui lui soit propre, mais une étude approfondie de l’ensemble de son œuvre montre que le compositeur cherche, par un processus conscient et continu, à donner corps aux belles et profondes idées qu’il développe en son être intérieur, sur un temps parfois extraordinairement long. [37]

S’il vénère et étudie avec passion les musiciens du passé, particulièrement Bach, Haendel, Mozart et Haydn, Beethoven sent qu’il doit créer une musique entièrement nouvelle, qui soit en accord avec le caractère révolutionnaire de son époque. Il en devient d’autant plus conscient au fur et à mesure que le monde renonce autour de lui. « Je ne peux donc chercher un point d’appui qu’au plus profond, au plus intime de mon être ; ainsi à l’extérieur il n’y en a absolument aucun pour moi... C’est toi qui dois créer tout en toi-même », écrit-il dans son carnet. [38]

Par cette musique nouvelle, il veut faire revivre à l’auditeur l’épreuve existentielle qu’il a dû traverser, et lui communiquer la force qu’il a su trouver en lui-même pour la surmonter et retrouver la joie véritable. Car il a compris que la joie ou le bonheur ne sont pas des sentiments fixes que l’homme n’éprouverait que de façon aléatoire et épisodique, comme le soleil et la pluie, selon que la vie lui est clémente ou pas. Non, la joie se conquiert : « Nous, êtres limités à l’esprit illimité, nous sommes nés seulement pour la souffrance et pour la joie, et on pourrait presque dire que les plus éminents s’emparent de la joie à travers la souffrance [’durch Leiden Freude’] ». [39]

Pour se faire une idée de la révolution musicale accomplie par Beethoven, il est utile de suivre la façon dont il traite ses différents thèmes – la mélancolie, le Destin, Prométhée, la joie, etc – au cours de sa vie créatrice. Précisons d’ailleurs que, pour lui, il s’agit plus de « dispositions d’esprit » – « Stimmungen » – que de thèmes formels. Et, chose assez singulière, dans la période précédant Heiligenstadt, ces Stimmungen entretiennent une sorte de dialogue, mais « à distance » [40], comme des personnages de théâtre jouant leurs rôles respectifs sur des scènes différentes. Ce n’est qu’ensuite qu’on les trouve sur la même scène dans un dialogue direct, et que sa musique prend le caractère tempétueux, et de lutte héroïque, qu’on lui connaît.

La Stimmung de la mélancolie est omniprésente dans la première période de sa vie. Le jeune Beethoven fait plusieurs fois référence, dans ses lettres, à son tempérament mélancolique – qu’il tient de sa mère – et à sa volonté de lutter contre cette tentation, qu’il perçoit comme contraire à ses aspirations pour l’avenir. Ainsi, on le voit dans ses premières compositions explorer la mélancolie dans toutes ses dimensions, en particulier dans les mouvements lents. Il en est ainsi du mouvement Largo e mesto de la 7e sonate pour piano [41], de la 8e sonate pour piano, dite « La pathétique » et de l’Adagio du 1er quatuor à cordes, tous composés au milieu des terribles sentiments d’angoisse et de dépression suscités par les premières douleurs d’oreilles.

Le thème du Destin – les quatre notes les plus célèbres du monde – apparaît quant à lui dès les premiers opus, mais tout d’abord comme un élément musical parmi d’autres [42] ; l’auditeur n’y perçoit aucun caractère particulier évoquant clairement l’idée du destin, contrairement à ce que nous verrons ensuite dans l’Héroïque, l’Appassionata et la Ve symphonie, où le thème apparaîtra dans toute sa dimension dramatique. [43]

Mais auparavant, une légère digression s’impose.

Zeus et Prométhée

Chez Beethoven, le terme de « destin » prend un sens différent du sens populaire auquel nous sommes habitués, et qui renvoie de façon neutre à la trajectoire de vie d’un individu ou d’un peuple. Il est pour lui une force négative, un amalgame de tout ce qui entrave le libre développement de sa personnalité créatrice, et donc de tout ce qui lui interdit de vivre une vie vraiment humaine. En ce sens, il représente le mal.

Mais le compositeur n’identifie pas cette force dans la nature elle-même. Il ne fait jamais référence à sa surdité, par exemple, comme une manifestation du Destin. Il s’agit plutôt de l’ensemble des forces d’ordre social et économique qui opèrent dans la psychologie de l’homme de façon à le conformer au monde tel qu’il est. La surdité, le célibat, etc – tout ce qui peut susciter la peur de ne pas mener une vie « normale » –, sont autant d’occasions dont se sert le Destin pour faire résonner sa voix pétrifiante et forcer l’homme intérieur à se plier. C’est pourquoi Beethoven considère la mélancolie, ou le romantisme (la stagnation dans un présent sans cause et sans but, ou le refuge dans le passé) comme des effets de cette force.

Autrement dit, le Destin est la voix déguisée en conscience populaire – transmise par la tradition familiale, l’école ou les médias – qui dit ce qui doit et ne doit pas être, ce qu’il faut dire ou ne pas dire, et ce qu’il faut faire ou ne pas faire. C’est le seigneur oligarque, le dieu trônant en haut de l’Olympe et agissant à distance pour maintenir la masse des hommes à l’état de bétail déshumanisé ; c’est Zeus qui fait enchaîner et torturer Prométhée pour avoir violé la loi oligarchique en tentant de libérer les hommes de cette condition dégradante et de leur apporter le feu, la connaissance et l’espérance. C’est le Satan de Job, au fond dévoré par la jalousie et l’envie vis-à-vis de tout homme attaché à des principes moraux, de bonté, de vérité et de justice, et prêt à tout pour le dégrader.

Et nous savons malheureusement combien l’homme, quand il a vendu sa conscience à une autorité extérieure à lui – système, idéologie ou religion – au point d’en être littéralement « possédé », est capable de s’avilir et de se comporter pire qu’une bête sauvage.

Face à la menace du chaos et de l’anarchie et ne trouvant pas les ressources en eux-mêmes, les contemporains de Beethoven – d’abord les révolutionnaires français puis l’ensemble des Européens – se sont jetés dans les bras de cette parodie d’autorité qui promettait de rétablir l’ordre. L’École romantique, qui a prospéré dans ce nouvel ordre politique, manifestait dans le domaine culturel ce principe anti-prométhéen, avant même la Réaction et le retour de la monarchie.

Comme l’a compris Schiller, il a manqué à cette époque une éducation mettant en accord le sentiment et la raison, et « un grand moment de l’histoire a échu à un peuple petit ».

Le sublime

« Il y a en nous un principe autonome, indépendant de toutes les impressions sensibles », affirme Schiller [44], et celui-ci se trouve généralement en conflit interne avec le sentiment, comme si, pour reprendre la métaphore de Platon, nous conduisions un char tiré par deux chevaux ailés dont l’un tire vers le bas et l’autre vers le haut. La mission de l’éducation esthétique doit donc être d’élever le sentiment au niveau de ce principe de raison.

Ce principe autonome est sollicité dès lors que nous nous trouvons en présence d’un objet grandiose ou terrible, et que Schiller qualifie de « sublime » : « Quoique nous éprouvions à l’occasion de cet objet le sentiment pénible de nos limites, nous ne cherchons pourtant pas à le fuir, tout au contraire, nous sommes attirés à lui par une force irrésistible ». Le sentiment que nous éprouvons alors est un sentiment mixte : « C’est à la fois un état pénible, qui, dans son paroxysme, se manifeste par une sorte de frisson ; et un état joyeux, qui peut aller jusqu’au ravissement, et qui, sans être proprement un plaisir, est préféré de beaucoup à toute espèce de plaisir par les âmes délicates. Cette réunion de deux sensations contraires dans un seul et même sentiment prouve d’une façon péremptoire notre indépendance morale ». [45]

Il en est ainsi lorsque nous pouvons observer une manifestation violente de la nature – comme le feu ou la tempête –, mais aussi lorsque nous nous trouvons face à une « personnalité sublime ». Schiller distingue celle-ci d’une « belle personnalité » qui, à l’image du Job de la Bible, mène une vie bien réglée selon des principes de justice, de bonté, de modération et de bonne foi. La vue d’une telle personne nous est agréable du fait de l’ « harmonie entre les instincts de la nature et les prescriptions de la raison ». La personnalité sublime, quant à elle, demeure attachée à ses principes, bien qu’elle se trouve plongée dans le désœuvrement le plus complet et dans les souffrances les plus extrêmes.

Schiller écrit : « Le beau a droit à notre reconnaissance, mais son bienfait ne va pas au-delà de l’homme. Le sublime s’adresse dans l’homme au pur esprit ; et puisque enfin c’est notre destination, malgré toutes les barrières que nous oppose la nature sensible, de nous diriger selon les codes des purs esprits, il faut que le sublime se joigne au beau pour faire de l’éducation un tout complet, pour que le cœur humain et sa faculté de sentir s’étendent aussi loin que va notre destination, et, par conséquent, par-delà les limites du monde sensible ». [46]

C’est ce sentiment du sublime que Beethoven cherche à provoquer en nous au plus haut degré possible. L’importance que revêt pour lui son Fidelio en est emblématique. Dans cet opéra, le personnage de Florestan incarne le véritable héros, qui reste héroïque malgré sa condition de prisonnier enchaîné dans le noir d’un cachot depuis de longues années, en une très belle métaphore de l’idéal de la Révolution jeté dans l’oubli. L’autre personnage sublime de l’opéra est Leonore, sa femme, qui se fait embaucher dans la prison, sous les traits d’un homme répondant au nom de Fidelio, et qui affronte les plus grands dangers afin de délivrer Florestan. [47] Les combats héroïques de la IIIe Symphonie, de la sonate Appassionata et enfin de la Ve Symphonie, sont également destinés à susciter ce sentiment. [48]

Et le peuple monte sur la scène

Dans le premier mouvement de la Ve symphonie, Beethoven introduit d’emblée le thème du Destin : il le « saisit à la gueule », comme il l’avait promis à son ami Wegeler quelques années plus tôt, et engage avec lui un dialogue direct, au corps à corps. [49] « Que le mauvais destin se montre à nous face à face ! » écrit Schiller, dans une expression dont la similarité avec celle du compositeur est frappante. « Ce n’est pas dans l’ignorance des dangers qui nous entourent (car cette ignorance, après tout, doit avoir un terme), c’est en nous familiarisant avec eux que nous trouverons notre salut ». [50]

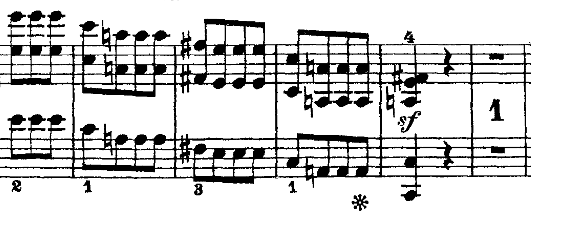

Et en effet, jamais ces quatre notes n’auront résonné avec une force aussi tragique, dans une évocation extrême du danger. Assumant pleinement son identité prométhéenne, Beethoven est désormais capable d’insuffler toute la vitalité et l’énergie nécessaire à ce thème, et de tenir la tension créatrice jusqu’à la résolution. Il y parvient notamment, comme l’a montré Furtwängler, en écrivant la partition de telle manière que l’exposition de ce « Destin qui frappe à la porte », par deux fois, soit perçu par l’auditeur comme « un tout se suffisant à lui-même », grâce au prolongement du second point d’orgue – ce que la plupart des chefs d’orchestres ne prennent pas en compte. [51]

Le Destin frappe certes avec une force titanesque, fantastique, implacable, mais il n’est pas inhumain. Car si Beethoven veut nous secouer – « fouailler ces gueuses d’âmes humaines » –, il ne cherche pas à nous terroriser. Ce thème, ainsi que les deux autres thèmes qui sont ensuite introduits au début du mouvement, définissent trois Stimmungen de natures contradictoires, que Furtwängler considère comme trois expressions de Beethoven lui-même (lire la vidéo ci-contre). Le thème du Destin – trois notes identiques puis une quatrième à la tierce descendante, comme pour ‘enfoncer le clou’ – doit avoir « toute la violence et la grandeur de Beethoven » ; le second, qui s’élève timidement pour retomber ensuite, doit avoir « le sourire, la tendresse et l’innocence de Beethoven » [52] ; le troisième, qui évoque la résistance à l’inertie l’attirant vers le bas, doit avoir « un caractère d’affirmation définitive et de sublimité triomphale ». [53] S’engage alors une lutte acharnée et héroïque, dont le Destin sort vainqueur à la fin du premier mouvement.

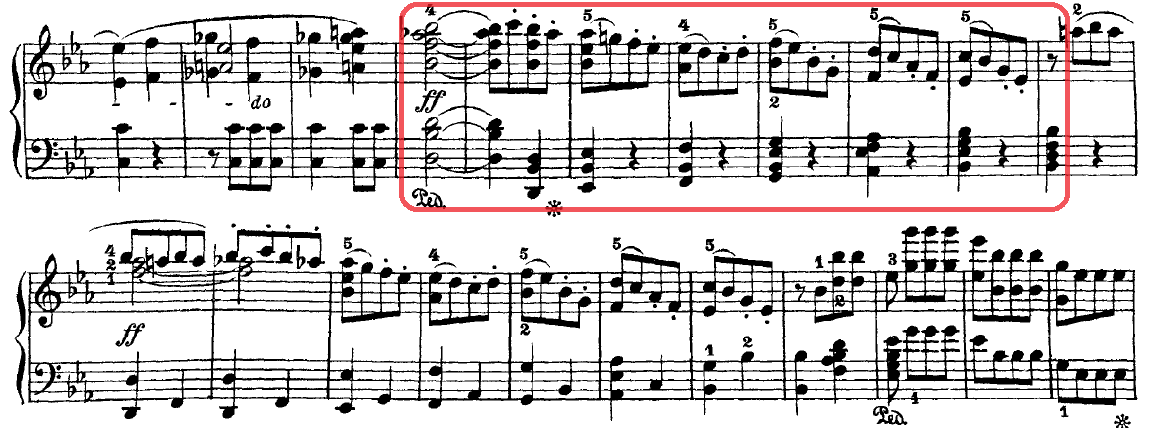

Dans le second mouvement (Andante con moto), les quatre notes du Destin sont reléguées au second plan, et, à travers une série de variations, Beethoven construit une sorte de lente résurrection du héros terrassé. Avec attention et délicatesse, il nous transporte à travers les différentes expressions des élans d’un cœur rassemblant ses forces et son courage en vue des prochains combats. Ainsi, lorsque le Destin revient à l’assaut dans le troisième mouvement (Scherzo), il a déjà perdu le caractère de terrible fatalité qu’il avait au départ. Et lorsqu’il revient à nouveau, après un extraordinaire élan de création prométhéenne se transmettant par un mouvement fugato depuis les contrebasses jusqu’aux instruments à vents, le thème du Destin a été intégralement dépouillé de sa force et de son impériosité, et il nous apparaît désormais drôlement ridicule, comme une bande de lutins squelettiques dont les os s’entrechoquent fébrilement, sur le point de s’écrouler, comme un château de cartes.

Alors s’ouvre le mouvement final (Allegro), et tout le peuple monte sur la scène dans une explosion triomphale, comme dans le final de Fidelio, où le peuple vient célèbrer le couple héroïque Florestan/Leonore et sa victoire sur le tyran Pizzaro. Et c’est une exubérance de joie universelle qui se déchaîne, à laquelle le compositeur semble ne vouloir imposer aucune limite ; les quatre notes du Destin sont toujours là, mais elles sont devenues un élément intégré dans un tout supérieur. Beethoven se permet même de faire un retour au troisième mouvement, rejouant le passage où le Destin se trouve réduit à son plus simple appareil, comme pour se moquer une dernière fois de cette chose qui nous avait autant terrifié, et pour laisser éclater une dernière fois la joie.

Et quand on se croit arrivé au terme de la symphonie, après toute une apothéose, Beethoven relance le mouvement par un long trille du piccolo, évoquant la montée des enfants sur la scène, qui viennent prendre part à leur tour à la fête.

Enfin, le dernier accord retentit. Son accent rappelle étrangement celui de l’ouverture de la symphonie, comme si Beethoven voulait nous demander : « Et vous, maintenant ? »

Bibliographie :

– Ludwig van Beethoven, Jean et Brigitte Massin.

– La vie de Beethoven, Romain Rolland.

– Beethoven, les grandes époques créatrices, Romain Rolland.

– La vie passionnée de Beethoven, Carl von Pidoll.

– Carnets intimes, Ludwig van Beethoven.

– Musique et verbe, Wilhelm Furtwängler.

– Du sublime, Friedrich von Schiller.

– Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, Friedrich von Schiller.

– Beethoven as a physical scientist, Lyndon H. LaRouche, Jr.

– The secret of Beethoven, Lyndon H. LaRouche, Jr.

– L’initiation à Beethoven, Lyndon H. LaRouche, Jr.