[sommaire]

Voici la dernière partie du discours prononcé par Helga Zepp-LaRouche lors d’une conférence de l’Institut Schiller en Allemagne, le 13 décembre 1997. Dans la première partie, la présidente internationale de l’Institut Schiller a décrit le processus de désintégration du système financier actuel et l’incapacité de nos dirigeants à y faire face, avant de poser la question : où allons-nous trouver les idées qui nous permettent de dépasser cette véritable crise de civilisation ?

Un article fort intéressant est paru récemment dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung, dans lequel une certaine Barbara Zehnpfennig estime que les Federalist Papers d’Alexander Hamilton pourraient servir d’exemple positif pour l’Europe [1]. Elle soutient que pour exister, l’Europe doit se fonder sur une grande vision, une grande idée, et non sur la logique comptable de coûts-bénéfices qui domine aujourd’hui, et rappelle une chose indéniable, mais qu’on a tendance à oublier : il n’est pas vraiment nécessaire de développer une idée nouvelle, il suffirait de puiser aux sources de l’héritage européen, dans les idées de la période classique de la Grèce et du christianisme, qui sont après tout valables pour l’histoire universelle de l’humanité. La réalisation de ces idéaux permettrait de résoudre la crise actuelle.

Relevant le défi de Mme Zehnpfennig, je voudrais évoquer brièvement la période grecque classique, notamment les tragédies, pour voir ce que nous pouvons en tirer pour nous aider à résoudre les problèmes contemporains.

La période située entre les guerres médiques [2] et celle du Péloponnèse [3] est, sans aucun doute, l’une des plus importantes de l’histoire. C’est alors, au Vème siècle av. J.-C., que commence vraiment ce que nous appelons l’histoire européenne. Déjà, les épopées attribuées à Homère — en particulier l’Odyssée qui retrace la lutte d’Ulysse contre le dieu maléfique Poséidon — avaient défini le sens d’identité grecque depuis le VIIIème siècle, représentant le début d’une nouvelle culture. Mais c’est la période ultérieure que l’on qualifie à juste titre de « miracle grec ». Si Athènes fut une cité relativement sans importance au cours de la période archaïque (750-500), à l’exception de l’influence de Solon au VIème siècle, elle devint par contre, peu avant l’an 500, la plus puissante des cités grecques.

En l’an 500, la réunion plénière de l’Attique apporte son soutien à la révolte des cités ioniennes d’Asie mineure contre l’autorité perse, mais celle-ci parvient à mater la révolte. En 494, pour punir les Athéniens de ce soutien, les Perses envoient un corps expéditionnaire en Grèce qui est vaincu à la bataille de Marathon en 490. En 483, les Perses mènent une autre expédition, dont l’objectif est de soumettre et détruire toute la Grèce.

A ce moment-là, les Athéniens commencent à construire une importante flotte et ce processus transforme toute la cité. L’effort consenti donne des résultats étonnants sur le plan organisationnel. D’énormes chantiers navals sont mis sur pied et des experts de plusieurs pays sont invités à venir assurer la formation de l’ensemble de la population. Les citoyens apprennent à ramer — les navires de l’époque avaient trois rangées de rameurs — à naviguer et à manoeuvrer. A un moment donné, afin de circonvenir les Perses, ils évacueront presque entièrement la ville. En septembre 480, les Grecs anéantissent la flotte perse à Salamine et, de là, vont pouvoir libérer les cités ioniennes et porter la guerre sur le territoire même de l’Empire perse. En 478 est créée l’Alliance maritime attique établissant la domination d’Athènes en mer Égée.

C’est la première fois dans l’histoire européenne qu’une part importante de la population participe activement à la formulation de la politique. Pour la première fois, on voit apparaître l’idée de la responsabilité du citoyen, de la nécessité pour le citoyen moyen de s’engager politiquement. Servir la cause publique est alors considéré comme honorable. Conscient de sa nouvelle identité, le citoyen ne se sent plus inférieur à l’aristocrate. Les Athéniens considèrent comme primordial de participer à l’assemblée de la cité et aux réunions publiques. L’agora, où se déroulaient non seulement des réunions politiques mais aussi des pièces de théâtre, fut un centre stratégique. Le mot « politique » vient du terme grec ta politika qui signifie littéralement « affaires des citoyens ».

Lors de la première offensive perse en 490, Athènes ne dispose que de 9000 soldats, ou hoplites, parce que ce sont les seuls citoyens de la « classe moyenne » pourrait-on dire, qui peuvent se payer des armes et s’équiper, mais dix ans plus tard, la cité est en mesure de mobiliser l’ensemble des citoyens.

Au lendemain des guerres médiques, Athènes s’efforce de réaliser son alliance maritime, qui va inclure la plupart des villes côtières et des îles de la mer Égée, du Bosphore, de la mer Noire, de Chypre, de la côte sud-ouest et sud de l’Anatolie, et de la côte méditerranéenne d’Egypte. Pendant près de 70 années, 40 000 Athéniens allaient régner sur plus de 100 villes.

Pendant cette période, au Vème siècle, Athènes connaît une floraison de la vie économique, culturelle et intellectuelle, que ce soit dans l’artisanat, la science, le commerce de dimension internationale, la musique ou encore le théâtre, qui se traduit par un regain d’optimisme culturel. En même temps les conditions de vie s’améliorent.

L’on identifie alors deux types de citoyens : les hypsipolistes d’une part, qui sont les plus politiques et les plus préoccupés par le bien-être de la cité et le respect des lois, et les apolistes de l’autre, les apolitiques qui sont considérés comme les adversaires des hypsipolistes et un danger pour la cité.

Il est intéressant que le président tchèque Vaclav Havel, dans un récent discours au Parlement, ait attaqué le groupe rassemblé autour de Vaclav Klau, qui a démissionné non pas tant à cause d’erreurs concrètes qu’il aurait commises, mais à cause de son apathie, de son attitude presque hostile à l’égard de tout ce qui touche à la société civile.

Je ne sais pas si Havel pensait alors à Athènes et à la société des citoyens, mais n’est-ce pas aujourd’hui le problème de toutes nos sociétés ? Nous n’avons pas de vrais citoyens qui se préoccupent du bien commun. Si nos populations tolèrent des gouvernements corrompus et acceptent une élite incompétente, c’est à cause du changement de paradigme de ces trente dernières années qui a fait que la majorité des citoyens sont devenus apolitiques. Ils préfèrent « prendre leur pied » que de se soucier du bien commun. D’où l’importance pour nous de comprendre le changement qui s’est produit dans la société grecque au Vème siècle av. J.-C. L’idée de participation des citoyens à la vie politique représente une percée extraordinaire car, jusque-là, la seule forme de gouvernement était celle de l’oligarchie aristocratique. Quelles étapes mentales furent nécessaires pour réaliser cette percée ?

Les tragédies d’Eschyle

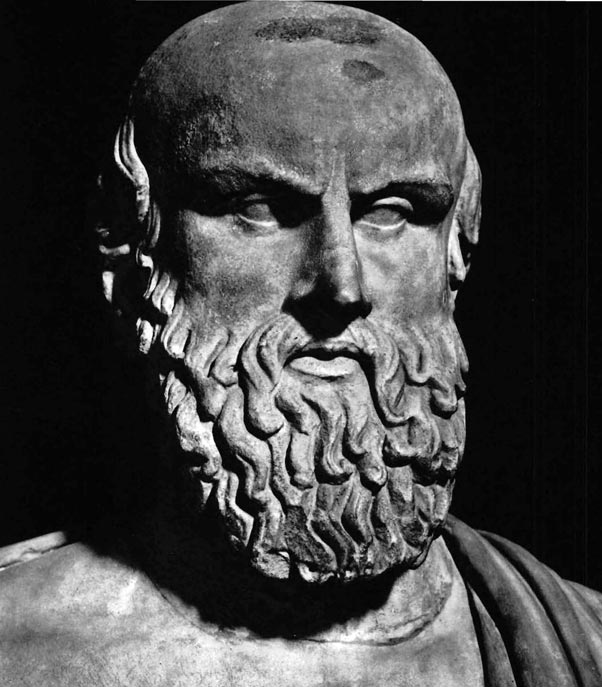

Le grand tragédien Eschyle (525 -456 av. J.-C.) a exercé une influence décisive sur ce processus. Il est l’auteur de 90 pièces [dont très peu nous sont parvenues], à peu près autant qu’Euripide et peut-être que Sophocle. Cette abondance suffit à montrer que le théâtre et les tragédies jouaient alors un rôle prépondérant à Athènes. Reposant sur les mythologies, ces drames traitaient des affaires politiques et sociales des citoyens. Il se tenait même, tous les ans, un concours de poètes tragédiens dans le cadre des festivités consacrées au culte de Dionysos. Eschyle l’a gagné 13 fois, Sophocle 18 fois et Euripide quatre fois. De tous ces poètes, Eschyle était le plus aimé. (...)

Les représentations n’étaient pas de petites affaires. Sur la colline sud de l’Acropole, site probable du premier théâtre, il y avait des places assises pour environ 15 000 personnes. L’on ne sait pas clairement comment les Grecs ont résolu le problème de l’acoustique, mais les acteurs devaient maîtriser d’excellentes techniques de projection vocale.

La tragédie la plus importante de cette époque est Prométhée enchaîné [la première partie d’une trilogie dont les deux autres ont disparu], représentée probablement pour la première fois en 456 av. J.C. Le drame se déroule au bout du monde, dans la terre des Scythes, là où la terre s’arrête et où l’océan commence. L’on croyait en effet à cette époque que la Terre était plate. Là, Prométhée est enchaîné à un rocher pour avoir sauvé l’humanité en dérobant aux dieux le secret du feu.

L’image de Prométhée personnifie la Grèce classique. Le héros connaît le secret de qui causera la destruction de Zeus, mais il refuse de le lui révéler malgré le supplice sans fin qu’il doit endurer. Apparaît ensuite Io, une jeune fille d’Argos qui doit, selon la mythologie, donner naissance à un fils destiné à être plus puissant que son père. Ainsi, si Zeus a un fils avec Io, ce fils le renversera. Seul Prométhée connaît le nom de la jeune fille qu’il refuse, malgré la torture, de révéler à Zeus. C’est le choeur qui décrit l’origine du conflit entre Prométhée et Zeus et tout ce que le premier a fait pour les hommes. La déesse Héra, femme de Zeus, fait surveiller Io par le géant Argos aux cent yeux, mais Zeus parvient à le faire tuer.

Prométhée enchaîné a dû faire l’effet d’une véritable « bombe » politique, car Zeus, dans cette pièce n’est pas le dieu tout puissant et respecté du Panthéon grec. Eschyle le présente comme un tyran, un despote arbitraire qui dispose à son gré de la vie des humains. C’est le type même d’oligarque contre lequel les Grecs avaient lutté. Prométhée, lui-même un dieu, est le seul à ne pas se soumettre, refusant les compromis que les autres dieux lui proposent.

Le message d’Eschyle est clair : pour assurer son salut, Zeus n’a d’autre choix que de changer de comportement. Il doit apprendre à respecter ceux qui lui sont soumis. L’idée que même le dieu suprême de l’Olympe doit changer pour être sauvé était absolument révolutionnaire. Zeus devait accepter la justice et un ordre de connaissances entièrement nouveau s’il voulait garder le pouvoir.

Cette pièce évoque aussi tout ce que Prométhée a fait pour les hommes. D’abord, il leur donne l’espoir pour qu’ils ne soient plus obsédés par la mort, puis il leur enseigne le mouvement des étoiles, la science des nombres, l’écriture, la divination, la construction, l’élevage des animaux, la navigation, la médecine, le travail des métaux, etc. Prométhée donne à l’homme ce que les dieux voulaient garder jalousement pour eux seuls, et il est condamné à souffrir pour l’humanité.

C’était une pièce extraordinairement courageuse, car elle était destinée aux citoyens qui participaient activement à la vie politique et qui savaient fort bien que cette histoire devait être comprise dans le contexte politique de l’époque.

Eschyle avait environ 25 ans au moment de la révolte des cités ioniennes et il participa lui-même à la bataille de Marathon contre les Perses. Il a donc vécu personnellement ce tournant politique. Il avait 69 ans au moment de la première présentation de Prométhée enchaîné, donnée peu avant sa mort.

Cette pièce montre la transformation d’une société, au cours de laquelle un ensemble d’axiomes est remplacé par un autre. La question de l’identité de l’individu est posée : quel est son rôle vis-à-vis de Dieu, du Cosmos, du respect de la nature ? Qu’est-ce qui est juste ou injuste ? A cette époque, l’homme devient, pour la première fois dans l’histoire européenne, conscient de ses idées, de l’idée d’une idée. Il doit donc s’affranchir de la domination de dieux maléfiques.

On constate la même évolution dans le passage de l’art archaïque à l’art classique. Dans l’art archaïque, qui inclut l’art égyptien, les statues sont fixes, tandis que les belles sculptures grecques représentent des personnes en mouvement, en déséquilibre, ce qui crée une ambiguïté. L’esprit doit réunir différents éléments, ce qui veut dire qu’à l’aide des sens, l’esprit est appelé à former une idée.

Pour la civilisation européenne, les tragédies grecques, surtout celles d’Eschyle, constituent la première étape. Sans les tragédies grecques, les idées de Socrate et de Platon n’auraient pas été concevables. Les Grecs n’auraient pas développé leur méthode de pensée supérieure - l’idée de la génération des idées qui est à l’origine des progrès scientifiques. La Grèce classique, représentée dans les grandes tragédies, la culture, la construction de cités, l’académie des sciences, puis le christianisme qui repose sur cette grande tradition et l’amène au-delà avec le concept de l’homme à l’image du Dieu aimant — qui pourrait douter que ces courants constituent le fondement même de la culture européenne ?

Aujourd’hui, cette belle civilisation est sur le point de disparaître parce que les gens y sont indifférents, parce que, surtout depuis ces trente dernières années, nous avons tourné le dos aux axiomes de pensée non seulement de la Grèce classique, mais aussi du christianisme. Nous sommes tombés dans le piège d’un prince Philip qui propose de retourner aux cultes païens de Gaïa, d’Isis, de Cybèle, des cultes non seulement pré-chrétiens mais pré-classiques. Cela signifie le retour au règne impérial des dieux de l’Olympe.

Au moment où la civilisation européenne est sur le point d’être détruite par les dieux capricieux de l’Olympe moderne — FMI, Banque mondiale, hedge funds, banques d’investissement et spéculateurs — qui, à l’instar de Zeus dans Prométhée enchaîné, sont prêts à liquider l’espèce humaine pour maintenir en place leur système oligarchique, ne pensez-vous pas que le moment soit venu pour chacun d’entre nous de devenir un Prométhée ?

Si nous vivons une si profonde crise de civilisation, c’est parce que nous avons oublié que ce problème de l’oligarchisme existe. Ceux qui se sont proclamés dieux de l’Olympe sont obsédés par une seule pensée : sauver les banques et les investisseurs, faire rembourser la dette même s’il faut l’extraire sous forme d’une « livre de chair », comme dans la célèbre pièce de Shakespeare, le Marchand de Venise. Le président Havel a raison de dire que seule peut fonctionner une société dans laquelle les citoyens exigent du gouvernement et du parlement élus qu’ils rendent des comptes. En l’absence d’une telle notion de citoyenneté, la société s’effondre.

Les oligarques égoïstes sont une chose. Mais le véritable problème vient des citoyens apolitiques qui n’ont cure du bien-être de la société. En fin de compte, vous ne devez vous en prendre qu’à vous-mêmes si la civilisation s’effondre.

En cherchant la solution à ce problème, ce ne sont pas les « faits » qui nous intéressent. Une analyse objective des statistiques ne nous révélera pas la nature de la crise financière ni le remède à apporter. L’enjeu est beaucoup plus important, c’est la crise de toute une civilisation. C’est dans la tragédie classique que nous pouvons trouver des réponses.

Qu’est-ce que la tragédie ?

Une tragédie met en scène une situation historique qui pose aux héros de la pièce des exigences extraordinaires qu’ils ne peuvent assumer avec les méthodes habituelles. Evidemment, tout chef d’Etat ou dirigeant ne sera pas automatiquement un héros lorsqu’il se trouvera confronté à un problème apparemment insoluble. Un héros tragique doit trouver en lui la force métaphysique et de caractère lui permettant de se sacrifier si nécessaire pour garder son indépendance morale.

Schiller constate que l’art tragique doit comporter deux éléments fondamentaux : il doit présenter une souffrance profonde et, en même temps, une indépendance morale par rapport à cette souffrance. L’art tragique doit rendre sensuel le fait que la morale, au moment de la souffrance, est indépendante des lois de la nature. Mais si cette intégrité, qui consiste à se sacrifier si nécessaire, est absente, alors la tragédie meurt. Si l’on ne veut pas prendre la responsabilité de résoudre le conflit, il ne reste que la souffrance. C’est ce qu’on voit si souvent aujourd’hui : pas de héros, seulement des victimes.

Dans son legs littéraire, Schiller écrit que nous, en tant qu’êtres humains, avons une destinée. Nous répondons à l’ordre légitime. Nous devons donc éveiller en nous une force plus élevée, plus puissante, et l’exercer afin de pouvoir nous « recréer ». La tragédie ne fait pas de nous des dieux, car les dieux ne souffrent pas, mais elle fait de nous des héros, c’est-à-dire des êtres humains divins ou, si vous voulez, des dieux souffrants, des Titans.

Dans un moment historique comme celui que nous vivons, alors que l’ordre social dans son ensemble s’effondre, il n’y a pas de différence entre la tragédie classique et l’histoire mondiale. Un personnage tragique est essentiellement un personnage divisé : il incarne le conflit d’une humanité dont les valeurs inadéquates ont créé une situation apparemment insoluble.

Imaginez un tel personnage sur scène : l’homme le plus puissant d’un monde qui sombre, qui sombre à cause des failles de sa culture. Ce personnage est divisé. D’un côté, il appartient à cette civilisation en effondrement, il en est le produit ; de l’autre, sa conscience est troublée. Il sait que ses actes ou son refus d’agir vont déterminer le bonheur ou la souffrance de milliards de personnes dans le temps présent et au cours des générations à venir. Il sait qu’une solution existe et que lui seul est en mesure de la mener à bien. Mais il est entouré d’intrigues, il a des adversaires extrêmement puissants qui cherchent à le détruire et il n’a qu’une conception bien vague de ce nouvel ordre politique qui représente la solution. Ses propres motivations sont elles-mêmes ambiguës. Ainsi, tout en ayant un plan d’action, il hésite, il attend, il vacille, il temporise. Il devient l’élément retardateur de l’histoire. Mais les événements se précipitent, se bousculent, puis le pouvoir de décision lui échappe. Et quand, finalement, il agit, il est trop tard.

Je me suis demandée quel auteur aurait pu consacrer une tragédie à ce thème et quelle pièce traiterait de ces questions. J’ai trouvé la trilogie de Wallenstein, de Schiller. Je vais en parler assez longuement, même si le résumé vous paraît difficile à suivre, parce que je voudrais vous motiver à lire la pièce vous-mêmes.

La trilogie de Wallenstein

Toute grande tragédie traite des antinomies majeures de la vie politique : le conflit entre le pouvoir et la justice, entre les actes politiques et la conscience : « Où lutte-t-on pour les grands objectifs de l’humanité, pour le pouvoir et pour la liberté ? », demande le Prologue de Wallenstein.

Au coeur de la tragédie se trouve Wallenstein, commandant-en-chef des armées de l’empereur pendant la Guerre de Trente ans. La trame est une affaire d’Etat de la plus grande portée et complexité, dont Schiller présente avec art toutes les facettes et les multiples nuances. La Guerre de Trente ans fournit le cadre historique à cette tragédie.

Le point central du drame est la trahison de Wallenstein envers l’empereur de Vienne et sa rupture avec la Cour. Il trahit parce qu’il veut mettre fin à cette longue guerre meurtrière. Il veut s’emparer de la couronne de Bohême pour être en mesure de contrôler la situation en Europe, ce qu’il pense être nécessaire pour établir la paix. Cette position le met en conflit avec l’empereur autrichien [un Habsbourg] qui avait été obligé autrefois,dans une situation d’urgence, de remettre à Wallenstein le commandement absolu de l’Armée et qui, à présent, prévoit le retrait de cette armée et l’affaiblissementdu pouvoir du généralissime.

La trilogie est composée comme une seule unité poétique. La première partie, Le camp de Wallenstein, présente le monde grossier et houleux des soldats qui ne trouve cohérence que dans le commandant-en-chef auquel ils sont tous dévoués. Ici, on trouve déjà un reflet du conflit qui se développera au niveau des officiers. Dans la deuxième partie, Les Piccolomini, on assiste au conflit qui oppose Wallenstein et ses partisans, d’un côté, aux représentants de la Cour de Vienne de l’autre. Pour finir, dans La mort de Wallenstein, le commandant-en-chef hésitant et temporisant est dépassé par les événements qui se précipitent.

Le camp de Wallenstein décrit bien la situation sociale pendant la Guerre de Trente ans. On voit déjà apparaître sous une forme mineure les conflits politiques qui reviendront plus tard sous forme de différence de valeurs entre officiers et, enfin, dans la conscience profondément tiraillée du général Wallenstein lui-même. Au premier abord, le camp semble être une force cohérente : un Etat dans l’Etat qui se tient au-dessus des tensions religieuses et ethniques, mais cette cohérence est trompeuse car si l’armée aime son commandement-en-chef et se dit prête à le suivre jusqu’à la mort, les soldats ont néanmoins juré fidélité à l’empereur.

Ce conflit sous-jacent devient visible lorsque, dans le camp, se répand la rumeur que l’armée doit évacuer la Bohême et être divisée : huit régiments devront rejoindre l’armée espagnole commandée par le cardinal infant, qui la conduira de Milan aux Pays-Bas espagnols. La nouvelle sème la panique dans le camp, la situation est explosive. Ce moment est celui que Schiller appelle le « moment chargé », qui contient en germe toute la tragédie qui va se développer. Il devient soudain clair que l’armée impériale est en même temps l’arme la plus puissante dont dispose Wallenstein contre l’empereur. On est déjà conscient du conflit qui éclatera pleinement dès le moment où Wallenstein décidera la rupture.

En vérité, la tâche de Wallenstein n’est pas facile. La seule façon de parvenir à la paix et à l’unité est d’utiliser l’armée de l’empereur contre les intérêts des Habsbourg. Une partie de l’armée, représentée par le sergent-major, est tout à fait prête à combattre les Habsbourg pour pouvoir garder sa liberté. Pour une autre partie, cela ouvrirait la voie à l’anarchie. Le régiment de Max Piccolomini, qui est le plus proche partisan de Wallenstein, condamne pour sa part la politique d’oppression appliquée par l’empereur aux Pays-Bas et en Espagne et honore Wallenstein en tant que général, mais considère néanmoins l’empereur comme le chef d’Etat auquel le général est soumis.

Ce régiment, les Pappenheimer, veut rester aux côtés de Wallenstein, mais sans mener d’insurrection. Il voudrait que Max Piccolimini défende la juste cause de Wallenstein auprès de l’empereur — ce qui s’avère une illusion, comme l’illustre le sermon du moine capucin — parce que la politique catholique des Habsbourg et la politique d’unité supraconfessionnelle de Wallenstein sont incompatibles. Le moine avance les mêmes arguments qui, dans la deuxième partie de la pièce, seront repris par Questenberg, le conseiller militaire envoyé au camp par l’empereur. Questenberg a déjà en poche un ordre secret de l’empereur retirant à Wallenstein le commandement pour le donner à Octavio Piccolomini, le père de Max, et bannissant Wallenstein pour avoir conduit des négociations secrètes avec les Suédois, même s’il n’a pas encore conclu d’alliance avec eux.

Schiller indique clairement, à diverses reprises, que Wallenstein est véritablement attaché au bien-être du peuple. Certes, il est également motivé par l’ambition personnelle, le désir du pouvoir et de la gloire, mais ses idées politiques n’en sont pas moins constructives. Dans une discussion avec le comte Terzky, il signifie clairement qu’il n’a pas l’intention de laisser les Suédois s’emparer d’une partie de l’Allemagne.

Pourquoi ne va-t-il pas de l’avant ? Pourquoi hésite-t- il ? Vu la situation, Wallenstein ne peut réaliser son dessein positif — instaurer la paix en Europe — qu’en passant résolument à l’action : contre l’empereur, contre les Suédois, contre ses propres généraux et, d’une certaine manière, contre sa propre armée. Mais pour ce faire, il doit d’abord créer une dynamique favorable à ses intentions. Il échoue non pas parce qu’il trompe l’empereur, mais parce qu’il se décide trop tard pour le soulèvement. Il ne veut pas choisir et vacille entre l’autorité de l’empereur, l’idée de l’unité de l’empire autrichien et sa propre ambition ; c’est pour cela qu’il échoue. Quand Sesin, la personne qui négocie secrètement avec les Suédois, est fait prisonnier, Wallenstein se trouve de fait obligé de choisir entre l’abandon total de tous ses plans ou la rupture franche et ouverte. Pourtant, il hésite encore.

Les conséquences sont catastrophiques. Le régiment de Max Piccolomini, alors qu’il est presque gagné à la cause de Wallenstein, est alors victime d’une intrigue de Buttler pour le compte de Vienne, et se dissocie du général-en-chef. Buttler prétend en effet que Wallenstein a ôté du drapeau le symbole de l’empereur pour le remplacer par le sien, ce qui est jugé inadmissible.

L’indécision de Wallenstein laisse également à Octavio le temps de nouer ses intrigues. Ainsi, le généralissime perd le contrôle de son Etat-major et de l’armée. Même son apparition personnelle n’a plus d’effet sur ceux qui, peu avant, l’aimaient, le respectaient et auraient tout fait pour lui.

La suite des événements et des motivations politiques assure le développement tragique de cette affaire d’Etat. Cependant, Schiller a donné une autre dimension au drame, à travers le personnage de Max Piccolomini. C’est le partisan le plus fidèle de Wallenstein, mais il ne peut accepter sa trahison. Il est convaincu que son général a raison de ne suivre que sa conscience et son coeur, mais finalement, il doit reconnaître que cela n’est pas suffisant. Schiller décrit l’amour entre Max et Thekla [la fille de Wallenstein] comme étant, poétiquement, la partie la plus importante de la pièce et il leur accorde, pour leur courage et la pureté de leurs coeurs, toute sa sympathie car ils représentent des idéaux élevés. Ce sont ce que Schiller appelle « les enfants de la maison », « les belles âmes ».

Pour Max, dès lors que le conflit entre sa loyauté envers le général bien aimé, son serment envers l’empereur et l’attachement à son père naturel devient insoluble, il ne reste plus qu’une mort héroïque. Dans le tragique des événements, l’amour entre Max et Thekla n’a aucune chance. C’est justement cela qui le rend éternel. Schiller exprime cette idée dans le poème « Ombres de Shakespeare » : la destinée exalte l’homme quand elle l’écrase.

Le punctum saliens de la trilogie est la capture du négociateur Sesin. A partir de là, la pression des événements met fin à la liberté d’action. Le personnage principal ne peut plus attendre, il doit agir. Mais ce n’est pas Wallenstein lui-même qui a fait ce choix. Dans la capture de Sesin, on trouve sous forme condensée toute la dimension historique et politique de la situation. Ce qui suit est la conséquence de cet événement fatidique. Wallenstein a été incapable de prendre réellement en mains son destin, ce qui l’affaiblit aux yeux de Wrangel, le Suédois, qui sait que Wallenstein sera obligé de donner certains droits aux Suédois s’il ne veut pas capituler devant l’empereur.

Ecoutez le grand monologue de Wallenstein prononcé peu avant sa rencontre avec Wrangel :

Serait-ce possible ? je ne pourrais plus agir comme je le voudrais ? Je ne pourrais plus reculer à mon gré ? Il me faudrait accomplir ce projet, parce que j’en ai eu l’idée, parce que je n’ai pas repoussé la tentation, que j’ai nourri mon coeur de ce rêve, que je me suis ménagé les moyens d’une exécution éventuelle, et que tout simplement j’ai tenu les chemins ouverts devant moi ? (...) Par le grand Dieu du ciel ! ce n’était pas une résolution sérieuse, ce n’a jamais été chose décidée. Seulement je me suis complu dans cette pensée ; (...)

Wallenstein sait maintenant qu’il doit absolument agir, bien qu’il n’y soit pas préparé. Et il révèle ce qui l’a empêché d’agir résolument, quand il était encore temps :

C’est un ennemi invisible que je redoute, un ennemi qui me résiste dans le coeur des hommes et n’a d’autre force à m’opposer qu’une lâche crainte (...) Ce n’est pas ce qui se révèle à nous, plein de vie et de vigueur qui est dangereux et effrayant ; ce qu’il faut craindre, c’est cette force toute commune, cette éternelle habitude d’hier, ce qui fut toujours et toujours revient, et n’a de crédit demain que pour en avoir eu aujourd’hui. Car l’homme est fait de routine, et il nomme la coutume sa nourrice. Malheur à qui touche à son antique et vénérable mobilier, au précieux héritage de ses aïeux ! Le temps exerce une influence sanctifiante : ce que la vieillesse a blanchi est divin pour l’homme. Aie la possession, et tu auras le droit, et la foule te la maintiendra religieusement.

Ainsi, Wallenstein admet qu’il craint l’opinion de ses généraux et de ses soldats qui croient toujours en l’ancien Empire des Habsbourg, en l’ordre ancien, même si celui-ci n’a occasionné que destruction et guerre. Leur croyance, telle qu’il se l’imagine, dans les axiomes de l’ordre ancien l’a empêché d’agir. C’est la crainte de l’inconnu exprimée par Hamlet ; la crainte de se retrouver seul, alors que le siècle n’est pas encore assez mûr pour sa vision.

C’est cette même crainte qui conduit aujourd’hui nos hommes politiques à déterminer leurs actions en fonction des sondages. Or la causalité de l’histoire est inexorable. Ce pouvoir de l’histoire, Schiller l’appelle nemesis : « L’histoire mondiale est le tribunal mondial. »

A la fin, peu avant la mort de Wallenstein, éclate aux yeux du spectateur la dichotomie ironique séparant la situation réelle dans laquelle se trouve le commandant-en-chef et ses illusions. Tous les « signes du ciel » que Wallenstein attendait depuis si longtemps deviennent alors manifestes, par exemple dans le rêve de la comtesse Terzky et les avertissements de l’astrologue Seni. Mais Wallenstein les rejette, affirmant soudain que tout doit avoir des causes naturelles et non « astrologiques ». Son aveuglement devant la catastrophe qui se prépare est immense.

Aujourd’hui, on entend dire « Mais non, l’économie se porte très bien », ou encore :« La crise asiatique n’est qu’un accident de parcours ». Cette attitude devrait vous faire froid dans le dos : elle indique que nemesis n’est pas loin...

Notre tragédie contemporaine

La tragédie que nous vivons aujourd’hui ne se déroule pas sur scène, mais bien dans notre vie, notre civilisation. Aujourd’hui, qui est le personnage tragique ? Est-ce le président Clinton, qui occupe la position la plus puissante au monde, qui est le seul en mesure de réaliser les réformes nécessaires, mais qui a des adversaires puissants, qui est entouré d’intrigues, tout comme Wallenstein, et qui, jusqu’ici, a fait preuve d’une tendance semblable à différer les décisions et à hésiter ? Va-t-il rompre à temps avec les dieux de l’Olympe qui veulent supprimer des millions de personnes pour sauver les banques ?

Ou peut-être est-ce quelqu’un d’autre que le destin désignera pour devenir un héros tragique.

Pensez à un homme dont l’engagement est de rechercher sans cesse la vérité qui sera bénéfique à l’ensemble de l’humanité, pour de nombreux siècles à venir. Pensez à cet homme, qui a le riche esprit d’un génie et un amour passionné pour l’humanité. Imaginez tout l’effet qu’aurait la réalisation de ses idées : tous les enfants, adultes, personnes âgées de tous les pays du monde qui en bénéficieraient. Pensez à cet homme en qui passé, présent et avenir sont condensés en un seul moment. Peut-on permettre que cet homme ne puisse utiliser ses connaissances pour le salut de cette humanité tourmentée ?

Lyndon LaRouche a prévu dès 1958 que le système monétaire était condamné. Il a pu le faire grâce à la percée qu’il avait faite en économie physique, reconnaissant que les lois de l’univers ne sont pas linéaires et que l’analyse des systèmes, ou la théorie de l’information, n’influent en rien sur les processus économiques. Il savait déjà à ce moment-là que le choix allait se poser à un certain moment entre un nouvel ordre économique juste ou le fascisme.

Dans les années 60, identifiant le danger que représentait l’émergence de la contre-culture, LaRouche décida de bâtir un mouvement sur les axiomes de l’ancienne culture classique. Il développa un projet de nouvel ordre économique mondial, élabora des plans de développement pour l’Afrique et l’Amérique latine ainsi que le projet de Pont terrestre eurasiatique, avec la vaste perspective d’un ordre politique basé sur la justice, non seulement pour un pays mais pour l’ensemble du monde.

Le danger n’échappait pas à l’oligarchie, qui reconnut en LaRouche comme un nouveau Prométhée apportant le feu et la connaissance à l’humanité. Elle chercha à l’enchaîner au rocher, au moyen d’intrigues et de diffamations.

Si nous voulons renverser cette situation, les Etats-Unis sont une étape incontournable. Il n’y pas d’autre possibilité pour l’instant. Par conséquent, tous ceux qui veulent sérieusement sauver « leur » pays doivent nous soutenir dans cet effort. Il faut considérer l’histoire de l’humanité à partir de cette perspective. Celui qui dit « moi, je ne touche pas à ça » ou « je ne me laisse pas embarquer là-dedans » n’est pas sérieux, il est apolitique et contribue donc à la destruction de la société.

Je suis convaincue que c’est vous qui risquez de devenir les héros tragiques du présent. C’est à vous d’agir avec la détermination nécessaire pour que votre génération ne finisse pas tragiquement. S’il se trouve suffisamment de personnes pour reconnaître que ce sont les axiomes de pensée de ces trente dernières années qui nous ont conduits à la crise, s’il s’en trouve suffisamment pour reconnaître que nous vivons en ce moment une tragédie classique mondiale, alors nous pourrons trouver le chemin du salut, à condition de comprendre les réponses que nous livrent les grandes tragédies d’Eschyle, de Shakespeare ou de Schiller.