Le 7 mai 1824, il y a exactement 195 ans, Beethoven dirige en personne la première exécution de sa 9ème symphonie devant la salle comble du théâtre Kärtnetor de Vienne.

C’est le fameux épisode où le compositeur, tournant le dos au public, totalement sourd, les yeux fermés tout en suivant intérieurement son œuvre, continue de battre la mesure alors que l’orchestre s’est arrêtée depuis quelques secondes. Il n’entend rien de l’enthousiasme délirant qui s’est emparé du public avant que la soprano soliste ne le fasse se retourner …

Cet article se base sur une présentation faite en 2014, dans le cadre de journées de formation de Solidarité et Progrès. Elle se proposait de dresser un parallèle entre créativité scientifique et artistique, en montrant que toutes deux puisent à la même source.

ATTENTION :

LES FICHIERS AUDIO DE CET ARTICLE NE S’OUVRIRONT QUE LORSQUE VOUS CLIQUEZ SUR LES MOTS APPARAISSANT EN ROUGE (HYPERLIENS).

I. Ouverture

Jouer du violon, laisser courir son imagination et ... découvrir la théorie de la relativité, est-ce bien sérieux ? Pour Albert Einstein, grand admirateur de Mozart et de Bach, violoniste amateur adorant improviser sur son instrument ou au piano, la réponse est oui ! Il chérissait particulièrement Mozart et Bach dont les œuvres ont profondément imprégné, nourri son imagination ; question d’affinité entre cette musique et son propre processus de pensée.

Walter Isaacson, l’un de ses biographes, présente ainsi son rapport à la musique :

La musique ne se réduisait pas à un simple divertissement. Au contraire, elle l’aidait à penser. ’’Lorsqu’il se sentait dans une impasse ou confronté à une difficulté dans son travail, il se réfugiait dans la musique ce qui résolvait habituellement toutes ses difficultés’ disait son fils Hans Albert, ’’il jouait souvent du violon tard le soir dans sa cuisine, improvisant tout en réfléchissant à des problèmes complexes. Puis, soudainement, alors qu’il était en train de jouer, il s’écriait plein d’excitation, ’j’ai trouvé !’ Comme si la réponse au problème lui était venu par inspiration en plein milieu de la musique’’.

Grâce à sa mère, Einstein enfant baigne dès sa tendre enfance dans ce que la musique classique a produit de plus beau. Mais il n’y a pas que la sonate pathétique de Beethoven à l’écoute de laquelle il est en extase, il y a aussi, Schiller, Heine, Goethe, Shakespeare … Ce sont bien les plus éminents artistes qui introduisent et guident le petit Albert dans le monde de la pensée. Pour lui, la séparation entre musique et science n’existe pas, pas plus qu’elle n’existait avant que n’apparaisse, dans un même élan, l’irrationalité du mouvement romantique et l’introduction d’une séparation aussi artificielle que mortifère entre sciences de l’esprit et sciences de la nature.

Il aura fallu plus de deux siècle pour que l’on revoit la copie et ce n’est que récemment qu’un engouement pour la musique classique [1] et sa « transversalité » avec les sciences fait l’objet de multiples études et incite, grâce à diverses initiatives, à repenser l’éducation. Peu ou prou, sans savoir en donner la preuve, on s’aventure aujourd’hui à reconnaître que science et art partagent le même principe universel de créativité même s’il ne semble pas encore admis que la pensée créatrice (et celle d’Einstein en particulier), ne peut se développer qu’en dehors de toute formalisation mathématique ou approche logico-déductive de type cartésienne.

Lorsque Einstein répond aux questions d’un journaliste sur le processus de ses découvertes, ses réponses évoquent bien plus la muse des poètes que la raison froide des scientifiques [2] :

G. Sylvester : « Si nous sommes si peu redevables à l’expérience des autres, comment expliquez-vous des sauts soudains dans la sphère de la science ? Vos propres découvertes sont-elles dues à l’intuition ou à l’inspiration ? »

A. Einstein : « Je crois à l’intuition et à l’inspiration. J’ai parfois l’impression que j’ai raison. Je n’en ai pas le savoir. Quand deux expéditions scientifiques, financées par la Royal Academy [de Grande Bretagne], sont allées vérifier ma théorie sur la relativité, j’étais convaincu que leurs conclusions correspondraient à mon hypothèse. Je n’ai pas été surpris lorsque l’éclipse du 29 mai 1919 a confirmé mes intuitions. J’aurais été surpris si je m’étais trompé. »

S : « Vous faites donc davantage confiance à votre imagination qu’à votre savoir ? »

E : « Je suis suffisamment un artiste pour m’appuyer librement sur mon imagination. L’imagination est plus importante que le savoir. Le savoir est limité. L’imagination encercle le monde ».

Même s’il estime qu’intuition et imagination sont au cœur des recherches du véritable scientifique – qu’elles le catalysent – il ne s’agit pas pour Einstein d’une formule ; elles doivent être portées par la passion, la rigueur et un travail tenace.

Vous voyez, en fin de compte, même le travail d’un chercheur érudit vient à maturité dans le domaine de l’imagination. Quand je repense, comment ça s’est passé pour mes découvertes et comment elles se sont concrétisées ! On se heurte des centaines de fois à un mur, on tente de s’accrocher, de définir quelque chose, qui est une sensation diffuse, qui flotte devant soi, pour essayer de l’amener dans un système, en résumé, pour atteindre le dernier sommet. En vain. Et puis, à un autre moment, peut-être comme un flash, l’éclair de pensée, celle qui donne la solution ; et commence alors le travail infiniment épuisant de construction et de développement du système. Ce n’est pas différent ce que se passe pour un artiste. La concentration, l’acharnement au travail, les années d’endurance créent l’œuvre. C’est le tempérament nécessaire. Car la simple intuition ne suffit pas. La prémonition artistique joue un rôle qui n’est pas sans signification dans ma vie … Si je n’étais pas un physicien, je serais probablement un musicien. Je pense souvent en musique. Je vois ma vie en termes de musique.

Or, dans les compositeurs auxquels Einstein vouent une admiration infinie, on s’étonne de ne pas trouver Beethoven et même d’être décontenancé par le peu d’attirance qu’il confesse pour lui.

Ne disait-il pas : « Je pense qu’il est trop personnel ... presque nu ... je me sens mal à l’aise quand j’écoute du Beethoven, donnez-moi plutôt du Bach et encore plus de Bach ... ».

Nous voici bien loin de son enthousiasme pour Mozart dont il considérait la musique comme « si pure qu’elle semblait avoir existé de tout temps dans l’univers, n’attendant que d’être découverte par le maître. » ?

Dans son livre Où va la science, le physicien Max Planck [3] ajoute au dernier chapitre, « Epilogue, un dialogue socratique », les réponses faites tour à tour par l’auteur et Einstein aux questions du journaliste James Murphy.

Dans un passage sur la causalité, Einstein développe le point suivant :

Notre concept est ici confiné à un [concept] se produisant à l’intérieur d’une section de temps. Il est dissocié du processus dans son ensemble. Notre façon actuelle et approximative d’appliquer le principe de causalité est très superficiel. Nous sommes comme un enfant qui juge un poème par la rime et ne connaît rien de la structure rythmique. Ou encore, nous sommes comme un jeune débutant au piano, se contentant de relier une note à la précédente ou la suivante. Dans une certaine mesure ceci peut très bien marcher aussi longtemps qu’on se limite à des compositions très simples ou primitives ; mais ça ne suffira pas pour l’interprétation d’une fugue de Bach. La physique quantique nous confronte à des problèmes très complexes et pour y faire face il nous faut aller plus loin dans l’élargissement et l’affinement de notre concept de causalité.

Or, en dépit des évidentes différences de caractère entre l’un et l’autre, on sent que sur le point de la causalité que soulève Einstein, ce serait pourtant, parmi les musiciens, un Beethoven qui s’en approcherait le plus et sans doute le plus consciemment. Au demeurant, ne sous-estimons pas ce que les deux hommes partageaient, outre leur ténacité : un refus de toute complaisance et compromis dès lors que l’on touchait au domaine de la création.

C’est en ce sens que l’étude de la 9ème symphonie de Beethoven et plus spécifiquement de son quatrième mouvement, l’Hymne à la joie, nous donne des clefs pour comprendre le processus de causalité qui ordonne cette œuvre et lui donne vie.

II. 1792-1824 : de l’Ode à l’Hymne à la joie [4]

En 1792, Charlotte, la femme du grand poète allemand Friedrich Schiller (1759-1805), recevait une lettre de Bartholomäus Fischenich, ami du couple. Fischenich, professeur de droit à l’université de Jena, lui racontait s’être lié d’amitié avec un jeune musicien très prometteur qui lui avait montré l’une de ses compositions.

Le musicien alors âgé de 22 ans s’appelait Ludwig van Beethoven (1770-1727) et s’était ouvert à lui d’un projet qui lui tenait à cœur : mettre en musique l’Ode à la joie, l’un des plus fameux poèmes de Friedrich Schiller ; première mention d’une idée embryonnaire qui allait habiter pendant plus de la moitié de sa vie ce jeune homme qui ne se contentait pas d’être un grand admirateur de poète mais qui connaissait déjà bien ses idées.

Beethoven était né en 1770 à Bonn où il avait toujours vécu. Ses parents entretenaient des liens d’amitié avec Gustav F. W. Grossman, le directeur du théâtre municipal dont la direction musicale était assurée par Christian G. Neefe, le professeur de Beethoven. Quant à celui-ci, il y tenait le rôle de répétiteur. Or, dès 1783, deux des œuvres de jeunesse de Schiller, dont la pièce immensément populaire Les Brigands, furent mises au programme du théâtre par Grossman, l’autre étant la Conjuration de Fiesque.

L’intérêt de Beethoven pour l’Ode à la joie était tout sauf superficiel mais il posait d’énormes défis dû au langage musical lui-même. Comment transcrire dans les formes existantes la « substantifique moëlle » du poème de Schiller tel qu’il le ressentait et le conceptualisait ? Même s’il montrerait rapidement qu’il était en mesure, comme Bach et Mozart avant lui, de savoir transmettre ce que les mots sont impuissants à dire, le poème très philosophique et politique de Schiller l’amenait dans une dimension inédite dans l’art vocal.

D’autant que ce poème était l’un des plus fameux du poète, il avait soulevé un véritable enthousiasme lorsque Schiller, qui jouissait déjà d’une grande renommée, l’avait composé en 1785 et Beethoven, de par son caractère, ne pouvait que se sentir de tout cœur avec celui qui allait écrire dans ses Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, que « la plus parfaite des œuvres d’art est l’édification d’une vraie liberté politique » ?

Oui, Beethoven avait capté dans l’Ode à la joie un esprit nouveau, une flamme prométhéenne faisant écho à sa conception du monde et les remaniements ultérieurs qu’y apporta Schiller ne le firent pas dévier de son projet. Il adopta la nouvelle version de Schiller en y ajoutant même certaines modifications – coupures, interversion de l’ordre des strophes – provoquées en partie, paradoxalement, par son admiration pour le poète et sa conviction que le musicien se devait de transcender le poème. Il s’en confia un jour au compositeur et pianiste Carl Czerny :

Les poésies de Schiller sont extrêmement difficiles pour le musicien : le musicien doit savoir s’élever loin au-dessus du poète, - et qui le peut, avec Schiller ? - Goethe est bien plus facile.

La réflexion sur l’interaction entre deux formes d’expression artistique, poésie et musique, à la fois complémentaire et opposée était loin d’être aisée. Pour Beethoven la cause est entendue : la plus grande responsabilité échoit au musicien. A l’opposé d’un Johann Wolfgang von Goethe, le grand poète qui dominait jusque là le monde de la poésie allemande, pour qui la musique devait se limiter à n’être qu’un faire valoir de la poésie (la sienne, en particulier).

D’ailleurs, lorsque le compositeur Franz Schubert lui fit parvenir des lieders composés sur ses poèmes [5], il estima que ceux-ci avaient été « abaissés » au « modeste » rôle de faire-valoir de la musique et ne daigna même pas lui répondre.

Une patiente élaboration du thème

Face au défi qu’il s’était donné, il apparaît que Beethoven a eu quelque chose en tête très tôt mais qui ne répondait pas à ses attentes. Il lui a donc fallu chercher, approfondir et expérimenter pendant des années, souvent par intermittences.

La première trace de ce qui allait devenir le thème de l’hymne à la joie apparaît en 1795 dans le lied (WoO 118) Seufzer eines Ungeliebten und Gegenliebe (Soupir du mal-aimé — Amour réciproque). Le Misericordias Domini (k.222) composé par Mozart en 1775 semble également une source d’inspiration, comme le suggère le dessin mélodique caractéristique du thème.

Le travail se poursuit au fil des années et lorsque le public découvre en 1805 Léonore, première version de Fidelio et unique opéra de Beethoven, il n’aura aucun mal à identifier dans le duo final entre Léonore et Florestan un vers – Wer ein holdes Weib errungen (Celui qui a conquis une femme belle) - tiré de l’Ode à la joie, ainsi que des tournures de phrases et des accents très « schilleriens ».

On reconnaît aussi les contours du thème dans le lied op. 83 n°3 Mit einem gemalten Band (Avec un ruban peint) composé en 1810. De nouveau une longue interruption et, en 1818, nous le retrouvons dans le creuset d’où sortira la fameuse Fantaisie chorale op. 80 (pour piano chœur et orchestre), sorte de galop d’essai explorant l’articulation d’une partie vocale dans une œuvre instrumentale.

Enfin, en 1822, le thème apparaît sous sa forme finale avec les paroles de l’Ode à la joie, dans un cahier d’esquisses de Beethoven. Au regard d’aujourd’hui, cette longue gestation pour trouver ce thème si « simple et si populaire qu’il semble avoir existé de tout temps », peut sembler incompréhensible mais il fallait que dans ses « gènes » musicaux soient inscrits les idéaux exprimés par le poème de Schiller : la joie, mais sans banalité ; la fraternité, sans sentimentalisme ; la recherche du bonheur, sans démagogie, comme dénominateurs communs de l’humanité.

L’Hymne à la joie, nom sous lequel le quatrième mouvement de la neuvième symphonie est généralement connu, est également un manifeste politique, en ce qu’il rend tangible un engagement à partager avec ses concitoyens – par l’expérience de la beauté – ce que devrait être une société plus haute, plus juste et plus humaine.

La beauté, ou une certaine idée de la politique

Lorsque l’idée germa dans l’esprit de Beethoven de mettre en musique le poème de Schiller, l’on était au beau milieu de la révolution française. Elle avait provoqué un véritable séisme en Europe et Beethoven, à l’instar de la jeunesse et des intellectuels allemands, suivait de près les événements en France. Les temps étaient enfin venus d’en finir avec l’ordre tyrannique et oligarchique haïssable qui prévalait non seulement en France mais dans l’Europe toute entière, et si celui-ci tremblait sous les coups de boutoirs de la révolution française de 1789, une brèche avait déjà été ouverte en 1776 avec la révolution américaine qui avait de facto vaincu l’Empire britannique et établi la première république des temps modernes.

Toutefois, cette remise en cause de l’ancien régime et la bataille pour l’émergence de républiques souveraines ne se jouait pas uniquement sur les champs de bataille avec des rangées de canons mais aussi dans les esprits, avec les armes spécifiques de celui-ci.

L’énorme succès des pièces de Schiller, (Les Brigands en 1781, La Conjuration de Fiesque en 1782 et Don Carlos en 1787) avait ouvert le chemin des cœurs aux idéaux révolutionnaires. Si l’Allemagne ne connut cependant pas de révolution, lorsqu’elle subit l’occupation napoléonienne, ce fut une génération dont on disait qu’elle portait toujours sur elle un recueil des poèmes de Schiller qui mena ses guerres de libération.

Les vers enflammés de celui-ci contre la tyrannie et l’injustice, son désir d’arracher par la poésie et le théâtre ses concitoyens à leur statut de vassaux, de les élever au dessus de leur petit monde étriqué pour les amener à retrouver leur dignité humaine l’avait fait connaître comme le poète de la Liberté et sa renommée avait rapidement franchi les frontières. Ses idéaux, bien sûr, ne pouvaient qu’entrer en résonance avec ceux de la révolution française et l’Assemblée législative décida de lui décerner, en août 1792, le titre de citoyen français. Les aléas de l’histoire firent qu’il n’en eut connaissance qu’en 1798 et l’on sait qu’il accueillit cet honneur de manière assez mitigé lui qui avait suivi avec effroi et consternation le basculement de la révolution française dans la terreur.

Dans ce contexte, il est impossible, venant d’un Beethoven qui lisait quotidiennement et longuement les journaux, que sa perception de la situation politique n’ait pas irrigué la composition de la 9ème symphonie et de son final. En ce sens, il n’était déjà plus un simple musicien reflétant tel ou tel environnement mais un acteur assumant son rôle et décidé, avec son art, à prendre ses responsabilités et à peser sur les enjeux du monde.

III. « L’oreille à la pâte »

Le mur auquel se heurtait Beethoven n’était pas moins haut que celui dont parlait Einstein dans son interview avec le journaliste James Murphy :

On se heurte des centaines de fois à un mur, on tente de s’accrocher, de définir quelque chose, qui est une sensation diffuse, qui flotte devant soi, pour essayer de l’amener dans un système, en résumé, pour atteindre le dernier sommet.

La rigueur toute scientifique avec laquelle Beethoven composait lui interdisait les approximations musicales, les facilités ou les demi-mesures. Or, l’idée d’insérer le poème dans une forme instrumentale, la symphonie, ne semble s’être concrétisée qu’en 1807. Le défi était immense, la symphonie étant une forme musicale exclusivement destinée à un ensemble instrumental et organisée en quatre mouvement distincts alternant des tempi et des caractères différents.

Il s’agissait d’insérer les voix dans cette structure tout en faisant en sorte qu’il y ait une unité organique depuis la première note jusqu’à la dernière, sans qu’elle se dénature ou se transforme en manteau d’arlequin. C’était là quelque chose sans précédent, la musique vocale étant jusqu’alors quasi exclusivement associée au religieux ou à l’opéra. D’ailleurs, certains des amis de Beethoven lui reprocheront son audace, allant même, en dépit de l’immense succès de l’œuvre, jusqu’à lui suggérer d’écrire un autre final, purement instrumental.

L’idée d’incorporer une partie chantée dans une symphonie n’était pourtant pas nouvelle pour Beethoven puisqu’en 1807, il avait un moment envisagé d’inclure un chant d’actions de grâce dans le finale de la symphonie n°6, dite pastorale, idée à laquelle il renonça.

En 1818, une note rédigée au dos d’une esquisse de la Sonate opus 106, montre qu’il n’était pas encore fixé et envisageait diverses options : « Dans l’adagio, le texte sera un mythe grec, un cantique ecclésiastique. Dans l’allegro, fête à Bacchus ».

En 1822, il reparle d’un projet, déjà évoqué dix ans plus tôt, d’écrire deux nouvelle symphonies à la suite de la 8ème, dont l’une des deux devrait se conclure par un chant choral, sans qu’il soit encore question de l’Hymne à la joie.

C’est en 1823, après beaucoup d’hésitations, alors qu’il est déjà bien avancé dans la composition de la 9ème symphonie et qu’il a déjà trouvé le thème de son mouvement final [6], qu’il décide de lui substituer l’Hymne à la joie.

Nous nous concentrerons donc ici est sur cette partie, déjà d’une durée exceptionnelle (équivalente à celle de sa huitième symphonie), considérée comme un chef-d’œuvre dans le chef-d’œuvre.

1. La clef de voûte de la cathédrale - presto, allegro assai

Déjà, Beethoven avait écorné la forme classique de la symphonie en intervertissant la place des deux mouvement intermédiaires, l’adagio (mouvement lent) passant donc en troisième position tandis que le scherzo (mouvement rapide) se plaçait en deuxième. Le quatrième mouvement, final, brise tout ce qui se faisait alors avec ses quatre grandes sections très différenciées, qui évoquent une symphonie dans la symphonie.

Dès le départ, Beethoven semble se livrer à une improvisation en se « jetant » dans un chaos sonore (cliquer pour écouter le passage), dissonant, tumultueux qui exclut toute possibilité d’intervention de voix humaines. Or, comment faire, dans un tel contexte, pour introduire celles-ci légitimement, sans briser la puissance accumulée pendant les trois premiers mouvements, sans arbitraire ?

Beethoven fait l’impensable, il donne la parole, « humaine », aux instruments. Après un arrêt soudain, débute en effet un surprenant récitatif instrumental (cliquer pour écouter le passage) confié en unisson aux contrebasses et violoncelles. Le choix du violoncelle, instrument réputé le plus proche de la voix humaine confirme l’intention, et l’audace, de Beethoven dans le cadre d’une forme musicale – le récitatif – spécifique au chant. La fonction du récitatif est de commenter l’action ou de la faire avancer en disant le texte, ce qui ne va pas sans risque de rompre la continuité musicale ; d’où l’approche consacrée par la tradition, où la déclamation suit la ligne « musicale » des paroles en respectant les inflexions naturelles de la phrase prononcée tout en étant soutenue par l’accompagnement d’un clavecin ou de l’orchestre.

Mais, ici, que peut donc bien vouloir dire ce récitatif « muet » détourné de son rôle habituel et qui parut tellement invraisemblable aux instrumentistes de l’époque qu’ils pressèrent, en vain, Beethoven d’y ajouter des paroles ?

C’est que ce passage (à peine trois minutes sur les plus d’une heure que dure la 9ème) dont le rôle formel semble se limiter à ne servir que de transition vers la partie chantée est conçu comme la clef de voûte de l’ensemble.

Il se présente comme un dialogue entre le récitatif des cordes graves alternant avec les réponses données par l’orchestre au complet. Dans chacune des phrases chantées par les contrebasses/violoncelles s’exprime une interrogation. L’orchestre y répond en jouant chaque fois quelques mesures réminiscentes de l’un des trois premiers mouvements.

Ainsi, après une première réponse reprenant l’introduction « chaotique » (cliquer pour écouter le passage) suivie d’une nouvelle « question » en récitatif (cliquer pour écouter le passage), l’orchestre rétorque par la citation du premier mouvement (cliquer pour écouter le passage). Une troisième question des violoncelles et contrebasses (cliquer pour écouter le passage) amène une citation du deuxième mouvement (cliquer pour écouter le passage), etc. [7], mais les réponses ne satisfont visiblement pas les cordes graves qui reprennent leurs supplications tantôt pressantes, tantôt désolées. Une forte tension se noue : que se passe-t-il ? Pourquoi ces échanges qui intriguent, qui inquiètent ? La résolution tant attendue arrive enfin avec les vents (bassons, clarinettes, hautbois) introduisant un thème libérateur : l’Hymne à la joie (cliquer pour écouter le passage).

Oui, c’était bien cela ! Comme un scientifique qui vérifie une hypothèse par l’expérience, Beethoven épuise les hypothèses musicales les plus légitimes (les thèmes des mouvements précédents) et, ce faisant, bâtit l’unité organique qui fera tenir debout sa cathédrale musicale. Le thème qui vient doit surpasser en beauté les autres, insuffisants à porter le poème de Schiller. Et cela, c’est Beethoven lui-même qui le dit.

Un doute à cet égard ? Dans son cahier d’esquisses où il griffonnait les idées musicales qui lui venaient en tête, Beethoven avait ajouté des indications se rapportant tantôt au récitatif tantôt aux thèmes des autres mouvements. A propos du premier d’entre eux, il note ainsi : « Non, cela nous rappellerait trop notre désespoir », puis, pour le second : « Non pas cela non plus, quelque chose d’autre, de plus plaisant » ; pour le troisième : « Pas ça non plus, trop tendre, trop tendre, il nous faut chercher quelque chose de plus animé ». Enfin à côté de l’évocation du thème de l’Hymne à la joie : « Haha, c’est cela, maintenant c’est trouvé, je vais l’entonner moi-même ».

« Eureka » (« j’ai trouvé », en grec ancien), s’était exclamé Archimède. Beethoven dit-il autre chose lorsqu’il introduit le thème de l’Hymne à la joie, cette mélodie « d’une fraîcheur et d’une ingénuité sublimes » [8] ? La voici donc, dans sa beauté et sa « naïveté », cette mélodie si simple et si universelle que tout le monde peut la chanter, cette mélodie qui a coûté tant d’années de travail à un homme sourd depuis bientôt dix ans !

Et Beethoven nous ayant promis, selon son carnet d’esquisse, de l’entonner lui-même, il le fait de nouveau sous sa voix instrumentale que sont les violoncelles/contrebasses. Ceux-ci entonne un sixième récitatif (cliquer pour écouter le passage) récitatif sur un ton totalement nouveau, affirmatif et pour la première fois ponctué par de puissants accords instruments à vents qui sonnent comme pour annoncer un grand événement. Oui, il y a un grand événement, une libération, une naissance, l’Hymne à la joie dont l’apparition résout les incertitudes et les conflits antérieurs.

Cette fois-ci, il n’y aura pas de réponse de l’orchestre. Le temps du questionnement a pris fin avec l’arrivée du thème de l’hymne à la joie et ce sont les cordes graves (substitut de Beethoven) qui le chantent en premier, à l’unisson, seules (cliquer pour écouter le passage), dépouillées, dans l’esprit de celui qui vient de faire une découverte et la contemple avec un mélange de timidité et d’émerveillement incrédule. Et l’on peut imaginer qu’à l’écoute de cette mélodie [9], épousant étroitement la scansion d’un poème que tous les Allemands de l’époque connaissaient par cœur, combien un public, par ailleurs épris et connaisseur de la poésie schillérienne, a dû être saisi et électrisé en le retrouvant ainsi métamorphosé.

Beethoven entreprend maintenant de « socialiser » son nouveau-né en l’entourant d’autres instruments qui le porteront au travers quatre variations, au caractère évoluant de la tendresse enfantine à l’épanouissement adulte. Ainsi, la première variation (cliquer pour écouter le passage), toujours chantée par les cordes graves auxquelles s’adjoignent les alti, s’éloigne très peu de ce que à l’exception notable du merveilleux, tendre, mystérieux contre-chant du basson, seul instrument à vent à intervenir.

La deuxième variation qui garde la même configuration s’étoffe toutefois des violons I et II [10] ce qui permet de créer un espace polyphonique qui élargit l’horizon, gagne en force puis s’émancipe avant de déboucher sur la prochaine variation, « conquérante », d’une ardeur juvénile. Enfin, l’orchestre étant dorénavant au complet, le thème s’envole dans une variation brillante au caractère jubilatoire, grosse d’imprévus.

2. Presto, allegro assai au carré

En effet, nous voilà replongé dans le chaos sonore du début [11] (avec la même indication de mouvement : presto, allegro assai) qui nous semblait tellement incompatible avec les harmonies vivantes d’une voix humaine. Là encore, un arrêt soudain introduit un récitatif mais – surprise ! – celui-ci est cette fois-ci confié à un « véritable » chanteur ! (cliquer pour écouter le passage)

Ce qui était considéré jusque là impossible, arbitraire – introduire des voix dans une symphonie, et le faire sans briser l’unité de l’œuvre – apparaît dorénavant légitime de par ce cheminement préparatoire, où rien n’est énoncé qui n’ait d’abord été validé expérimentalement. Si, pour Beethoven, la musique part du cœur et s’adresse au cœur, il n’en est pas moins authentiquement artiste pour ne pas ignorer que l’art exige une validation de l’esprit et ce qu’il y a derrière ce surprenant développement procède en réalité de la nécessaire intelligibilité que Beethoven entend donner à son œuvre.

Vaines hypothèses ? Voyons ce que dit cette voix humaine qui prend la parole en prononçant les seules paroles que Beethoven se soit permis d’ajouter au poème de Schiller :

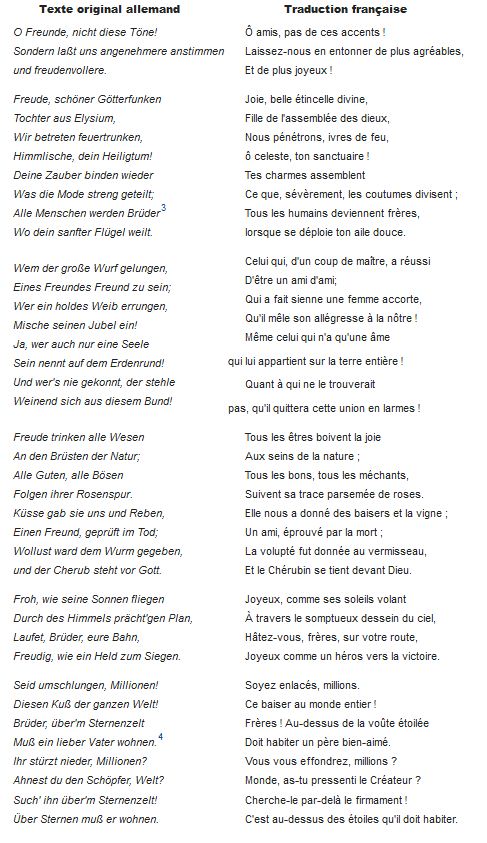

« Ô, amis, pas ces sons... mais accordons-nous sur une musique plus agréable et joyeuse. » Ainsi se trouvent confirmées ce que laissaient deviner le indications notées par Beethoven dans ses carnets d’esquisse : aucun des thèmes de « l’ancien monde » (les trois premiers mouvements) ne peut porter l’Ode à la joie. Seul un nouveau monde musical est en mesure de signifier le poème de Schiller. Et c’est, symboliquement, Beethoven en personne qui parle ici, dans ces quelques paroles écrites et ajoutées de sa main puis chantées exactement à l’identique des récitatifs de la section précédente.

Ici, le dialogue entre orchestre et récitatifs se réduit à trois échanges resserrés car, dans cet univers jusque là instrumental, il faut après cette première interpellation vocale, préparer l’entrée en scène des voix, en d’autres termes de l’Humanité.

C’est le moment si poignant où le baryton entonne l’Hymne à la joie sur le mot Freude (cliquer pour écouter le passage), joie. Selon Wolfgang Griepenkerl, un critique d’art et dramaturge allemand, le poème de Schiller était initialement une ode à la liberté (Freiheit) et non pas à la joie (Freude). Bien qu’il n’existe aucune preuve de cette affirmation, il est évident que la valeur et l’intensité musicales conférées par Beethoven au mot Freude ainsi que la façon dont il servira de « motif générateur » pour l’ensemble de l’œuvre fait penser qu’il avait bel et bien le mot Freiheit en tête.

A tout le moins, la joie que célèbrent Schiller et Beethoven est étroitement liée à cette liberté, faisant écho aux aspirations de la Révolution française. L’humanité doit retrouver sa liberté – non pas une fausse liberté, anarchiste et nihiliste – mais bien celle consubstantielle à la joie de créer, celle que redoute l’oligarchie et qu’elle tentera immanquablement d’étouffer dans l’œuf pour assurer sa survie.

L’Hymne qui avait d’abord été énoncé instrumentalement est dorénavant inscrit dans une dimension vocale, caractéristique vivante de l’humanité. De plus, il a une fonction de « motif générateur », c’est-à-dire un élément musical d’où est le « matériel » musical qui construit l’œuvre.

Mais avec cette séquence qui vient de s’ouvrir, Beethoven se fait dramaturge. La scénographie vocale s’organise en alternant entrée du soliste, du chœur, d’ensembles de solistes de manière à obtenir une gradation dans l’intensité, notamment en ne faisant entrer les voix aiguës que parcimonieusement et progressivement de telle sorte que l’arrivée sur le troisième couplet (Tous les êtres boivent la joie), culmine dans une effervescence communicative destinée à emporter les auditeurs dans la pure ivresse de la joie.

3. Tel le soleil – allegro assai vivace

A cette bouillonnante exultation succède un silence soudain. Une attente s’installe, bientôt interrompue par les imperceptibles battues d’une grosse caisse doublée par les bassons qui placent le rythme d’une marche, une marche turque (cliquer pour écouter le passage). La fanfare se rapproche ; grosse caisse, cymbales et triangle marquent les temps. On distingue clairement les « fifres » (flûtes puis flûte piccolo) qui font entendre une variation du thème de la Joie. Bientôt s’y mêlent les paroles du quatrième couplet du poème, d’abord par un ténor solo rejoint par les chœurs.

C’est la « course de nos frères vers la victoire, dans le plan resplendissant des cieux » que Beethoven, toujours soucieux d’être fidèle au poème Schiller entend accompagner par cette marche.

Survient alors un épisode sous la forme d’une double fugue (cliquer pour écouter le passage) [12] qui interrompt la marche et laisse se déchaîner un puissant maelström contre-posant au thème de la Joie un deuxième, dérivé du premier mouvement. Entre le rappel de ce thème initial, l’intensité contrapuntique de l’écriture en double fugue, la richesse des modulations, on ne sait pas très bien ce vers quoi nous mène ce passage purement instrumental, si ce n’est qu’il sert de transition entre les deux parties d’une même structure vocale.

Or, ce qui sort de ce « moteur » à changement c’est la réexposition glorieuse, « en majesté » du thème de la Joie sur les paroles du premier couplet, comme si l’on était passé du profane au sacré.

Cette puissance transformatrice est caractéristique des compositions de Beethoven, à partir, approximativement des dix dernières années de sa vie. Après une longue et terrible crise personnelle liée à l’apparition de sa surdité, Beethoven avait développé un nouveau style de composition qui lui a permis d’écrire parmi les œuvres les plus belles et les plus profondes jamais composées. Ses derniers quatuors ou les sonates pour piano comme l’opus 106 et 111 en sont emblématiques.

Certaines influences ont joué un rôle décisif dans cette mutation. Il faut d’abord prendre en compte que l’époque où vécut Beethoven a été témoin de la re-découverte de deux grands poètes : Shakespeare et Homère.

Les travaux de l’archéologue Johann J. Winckelmann ainsi que les traductions d’Homère par le poète Johann H. Voss, permirent à la société allemande de découvrir l’auteur de l’Odyssée et de l’Illiade et furent pour Beethoven une incomparable source d’inspiration tant sur le fond que sur la forme. D’ailleurs, ses exemplaires de l’Odyssée et de l’Illiade portaient les traces d’une fréquente utilisation et étaient remplies d’annotations.

On retrouve dans ses carnets des citations qu’il recopiait afin d’étudier la prosodie de la poésie grecque avec l’idée d’utiliser celle-ci dans la musique [13]. Le deuxième mouvement de la 7ème symphonie est une illustration de cette recherche avec ses dactyles et spondées [14] caractéristiques du thème.

Comme Percy B. Shelley [15], Beethoven voyait dans le poète le vrai législateur de l’univers et, à tout le moins, l’éducateur de la nation.

Dans une lettre du 9 août 1812 adressée à l’éditeur de musique Breitkopf et Haertel, alors qu’il se trouvait dans une station thermale et contraint à ses mondanités, il commente en référence au grand poète Goethe : « Ne rions pas trop des choses ridicules que font les virtuosi lorsque l’on voit des poètes, qui devraient être considérés comme les principaux éducateurs de la nation, se laissent aller devant tout ce qui brille. »

Face aux poètes de salon, aussi renommés et talentueux soient-ils, Beethoven n’était pas homme à brader sa conception de l’art, lui qui se considérait comme un « Tondichter », un poète des sons. Cette haute conception de l’artiste qui revêtait pour lui une grande signification était étroitement liée à une non moins grande responsabilité, car

Le poète était (…) celui qui révèle les hommes à eux-mêmes parce qu’il éveille la faculté de se souvenir et fait émerger ce qui est agissant mais caché, au plus profond du cœur de l’homme. (…) Il pensait que sa mission était aussi de raconter, à sa manière, l’humain dans sa dimension pour lui universelle [16].

4. Quand l’aède fait entrer le chœur antique – Andante maestoso

De ce point de vue et compte tenu de la période et du contexte dans lequel il composa la neuvième symphonie, celle-ci doit être considérée comme l’œuvre de « l’aède » Beethoven. Il faut entendre la volonté de Beethoven de renouer avec la puissance d’évocation des poètes de la Grèce antique pour comprendre ce qu’elle est et ce qu’elle porte réellement sachant, comme nous l’avons déjà mentionné, que Beethoven effectuait également des recherches sur les anciennes musiques d’églises ou sur les modes antiques, modes qu’il utilise dans certaines de ses œuvres majeures comme dans le quatuor opus 131 (mouvement en mode lydien).

Dans l’Hymne à la joie, l’aède Beethoven joue sur un autre élément, dès le début de l’andante maestoso en faisant entrer un chœur antique sur scène. Dans un moment musical saisissant, il expose un hymne hiératique (cliquer pour écouter le passage) débutant par une monodie de huit mesures entonné d’abord par les ténors et les basses (soutenu par les trombones et les cordes basses) sur les paroles « Qu’ils s’enlacent tous les êtres ».

La deuxième partie – adagio – (cliquer pour écouter le passage) amplifie ce sentiment céleste en faisant « réellement » pressentir le créateur du monde qui demeure « au delà des étoiles ». Beethoven lui donne une présence musicale tangible en réussissant, sur des paroles extrêmement difficiles à mettre en musique, à créer cette unité vivante des paroles, du rythme et de l’harmonie, qui était au cœur de sa conception de l’art.

L’évidence du chœur s’impose si l’on repense au Beethoven imprégné des conceptions schilleriennes. Schiller a pensé sa poésie à l’aune de la tragédie et de la poésie grecque et l’on peut être quasiment certain que Beethoven avait lu le texte de Schiller De l’usage du chœur dans la tragédie, écrit en introduction à La Fiancée de Messine pour expliquer son choix d’y recourir à un chœur antique.

Pour Schiller,

Le chœur n’est pas un individu, il est lui-même une idée générale ; mais cette idée est représentée par une masse forte et sensible qui par sa présence comble les vides et impose aux sens : le chœur laisse là le cercle étroit de l’action, plane sur le passé et l’avenir, sur les temps et les peuples, sur l’humanité en général ; il montre les grands résultats de la vie ; il proclame les leçons de la sagesse ; mais tout cela, il le fait avec la toute-puissance de l’imagination, avec la liberté de l’audace lyrique, qui s’élance sur les hauts sommets des choses humaines, avec la démarche des dieux ; et il fait avec tout le pouvoir que le rythme et la musique lui donnent sur les sens, par les sons et le mouvement.

C’est une temporalité différente qui est introduite. Ce n’est plus le temps des hommes mais le temps au delà du temps et de l’espace. Il touche d’autre part à une dimension essentielle que Schiller place au cœur de l’art : l’indispensable liberté de l’âme.

L’art le plus parfait est celui qui procure les plus hautes jouissances ; et la plus sublime des jouissances, c’est le libre exercice de toutes les forces de l’âme (…) Autant le chœur apporte de vie dans le discours, autant il met de calme dans l’action (…) ; car le sentiment du spectateur, au milieu des plus vives émotions, doit conserver sa liberté ; il ne doit pas être la proie des impressions qu’il reçoit ; il faut au contraire qu’il puisse toujours se détacher distinctement de ce qu’il éprouve ». Plus loin, il précise : « Si les coups dont la tragédie frappe notre cœur se succédaient sans interruption, l’émotion passive absorberait l’activité. En nous confondant avec le sujet nous ne pourrions plus planer au dessus de lui. Le chœur, en tenant séparées les parties, en se plaçant comme tranquille contemplateur au milieu des passions, nous rend notre liberté, qui autrement eût disparu dans le tourbillon des émotions.

Bien que ne composant pas une tragédie mais un Hymne à la joie, Beethoven a compris que ce couplet ne pouvait prendre tout son sens qu’en le confiant à un chœur antique. Ce faisant, comme le stipule Schiller, il calme l’action, libère l’auditeur de l’extraordinaire charge émotionnelle qu’il a traversée et lui permet de surplomber l’action avant de la retrouver, cette fois-ci à un niveau supérieur.

5. La preuve par le devenir – allegro energico, sempre ben marcato

Cette dimension « hiératique » cède la place, dans la section suivante, à une éclatante double fugue vocale (cliquer pour écouter le passage) dont la richesse polyphonique contraste avec ce qui précédait.

Les deux thèmes : le thème de l’Hymne à la joie (Freude, schöner Götterfunken) et celui du « chœur antique » ( Seid umschlungen, Millionen ) respectivement chantés sur les paroles des couplets correspondant donnent la prééminence aux voix totalement intégrées à la dimension orchestrale.

C’est le « climax » de ce quatrième mouvement, ce qui suit, notamment le bref retour interrogatif du « chœur antique » préparant en fait l’apothéose de la section finale.

En effet, lorsque l’on arrive aux mesures finales de la symphonie, après un court intermède ramenant les voix solistes, la conclusion résout instantanément toutes les surprises, toutes les interrogations, laissées en suspens dans ce mouvement construit comme autant d’actes d’une épopée unique.

Car, depuis les premières notes de la symphonie avec son thème évoquant le mystère des temps primordiaux jusqu’au dernières notes, une tension a été patiemment construite culminant avec cette double fugue pour se résoudre vers une fin qui amène le spectateur dans le même dimension psychologique que les tragédies ou les épopées des auteurs de la Grèce antique.

L’incroyable puissance du monumental quatrième mouvement tient au processus de transformation qui s’opère depuis le début à partir du thème générateur de l’Hymne à la joie, chaque section permettant de créer une dimension nouvelle, dans ce qui ne serait autrement qu’une répétition linéaire et lassante.

Surtout, à plus d’un siècle d’intervalle, Beethoven semble avoir cherché à élaborer cette question qui tourmentait Einstein dans sa discussion avec Planck « Notre concept est ici confiné à un [concept] se produisant à l’intérieur d’une section de temps. ». C’est également la question de la transformation ou encore du devenir, le thème de l’Hymne à la joie est ce qu’il devient, un processus qui renvoie chaque être humain à ce qu’il devrait tenter d’être.

En 1978, dans un article intitulé « Le secret de Beethoven », Lyndon LaRouche suggérait que « le dernier mouvement de la Neuvième doit être proprement considéré du point de vue établi par ailleurs dans la Grande Fugue (op. 133 et 134). Bien que ce dernier mouvement de la Neuvième ne soit pas la Grande Fugue, il devrait être exécuté comme s’il s’agissait de la Grande Fugue pour orchestre et chœur ».

La Grande Fugue, est une œuvre composée peu après la période où Beethoven terminait la Neuvième et qui a rencontré une vive incompréhension. Comme le final de la Neuvième, elle est construite en un grand mouvement divisé en plusieurs sections, chacune faisant entendre une transformation du thème initial de manière encore plus « dramatique », plus essentiel que l’Hymne à la joie. Une œuvre âpre et difficile s’il en est, dont la beauté à chercher dans la transformation constante de thème « qui devient » et qui est le sujet de l’œuvre.

Beethoven « heureux-malheureux », comme il disait lui-même, a eu un succès immédiat avec son Hymne à la joie qui remuait le cœur et l’âme de ses contemporains mais il sait aussi, notamment avec la Grande fugue, qu’il compose pour l’avenir, quand sa musique pourra être réellement comprise. Beaucoup ont pensé la comprendre et n’ont fait que de tristes pastiches ou encore se sont figurés que déconstruire la musique équivalait à faire du Beethoven.

Les découvertes d’Einstein ont tout de suite provoqué une remise en cause de notre connaissance de l’univers même si certains jugeaient que sa découverte n’était pas prouvée à 100%. Cent ans plus tard, la mise en évidence des ondes gravitationnelles lui a donné raison.

Un autre point commun des deux hommes : penser pour le futur.